“调任通督” 法针刺治疗围绝经期潮热的随机对照研究*

岳虹妤,李珊珊,Anna Bogachko,胥 琨,尹 平,徐世芬,吴君怡

(上海中医药大学附属市中医医院 上海 200071)

围绝经期潮热主要以血管舒缩功能不稳定为主要特征[1],典型表现为上半身发红并伴有阵阵轰热,发作时间长短不一,每日发作次数及程度不等,严重者可诱发情绪障碍,睡眠障碍等不适[2-4],严重影响生活质量。国内外流行病学研究表明[4,5],围绝经期月经不规律阶段的女性潮热患病率高达45.5%-79%,根据女性个人不同情况,病程时间不等,长者可达10年之久。

目前,激素替代疗法是治疗围绝经期潮热的首选[6],但考虑其对子宫内膜癌症以及心脑血管疾病等各种副作用的存在[7,8],越来越多的围绝经期女性倾向于非激素疗法。针灸作为一种绿色的替代医学疗法,具有安全有效且无毒副作用等优势,临床应用广泛[9-11],同时大量针灸机制研究[12]表明,针刺可以通过上调内啡肽类神经递质,抑制CGRP(Calcitonin generelated peptide)水平,调节神经递质5-HT等途径达到改善潮热的目的。然而,国内外关于针刺治疗围绝经期潮热的疗效仍具有一定的争议[10,13,14],主要原因在于试验存在设计偏差等问题,目前尚且缺乏设计严谨的大样本随机对照研究。故本研究通过设计标准的随机对照研究,旨在通过平行对照、严格的随机方法、借用潮热日记(Vasomotor symptom,VMS)中潮热频率及程度的变化以及Men-QoL调查问卷等指标,客观评价针刺治疗围绝经期潮热的临床疗效和安全性。现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

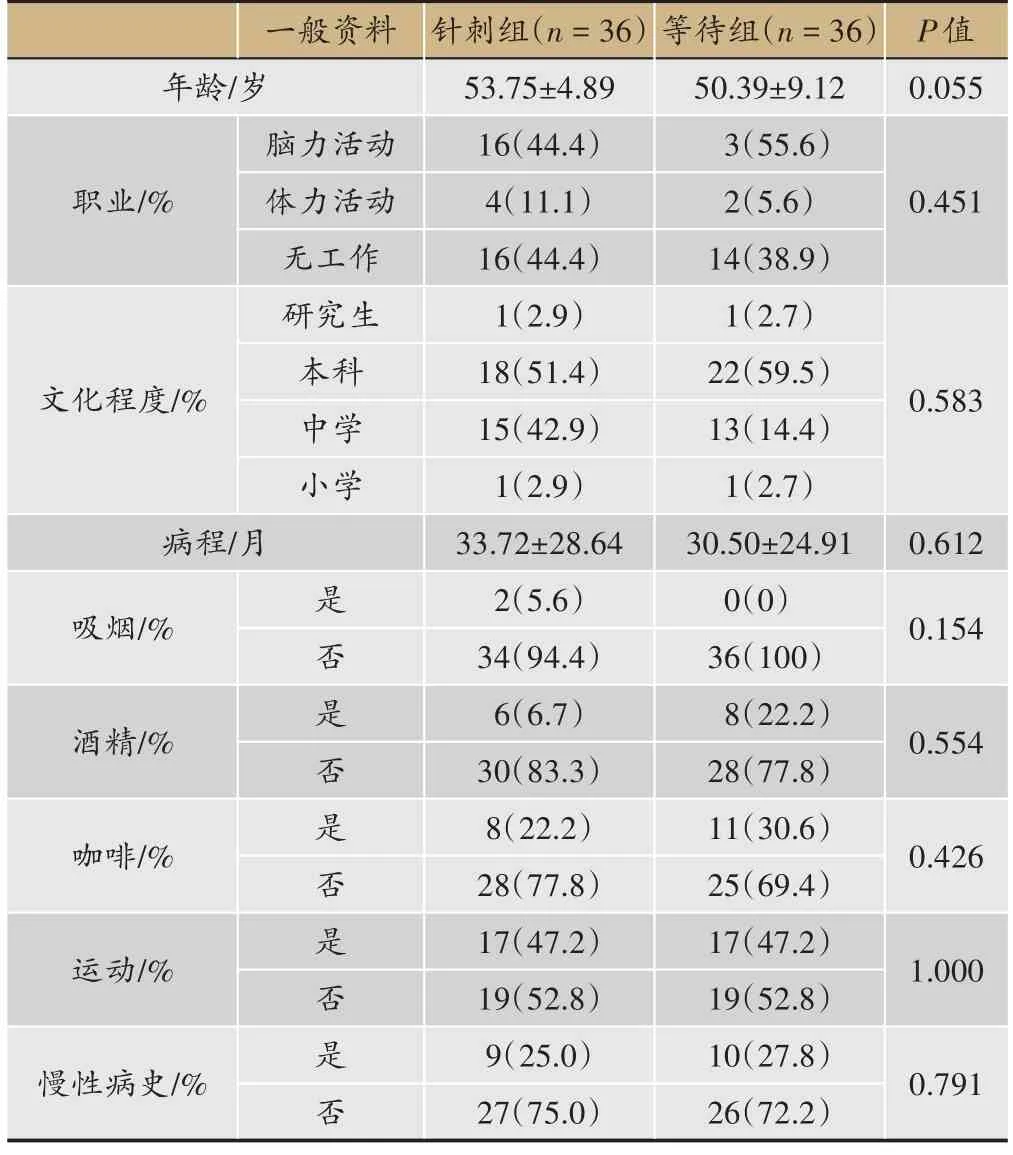

本研究共纳入围绝经期潮热患者72例,被试者均来自2018年9月-2019年12月上海市中医医院针灸科门诊。本试验于2018年9月18日通过上海市中医医院医院伦理委员会会议审查,伦理审查批件号为:2018SHL-KY-10。本试验采用SPSS24.0软件生成随机数字表,根据患者就诊顺序对应随机数字,分别纳入针刺组(n=36)和等待组(n=36)。试验期间,针刺组脱落2例(1例因工作压力大,1例因移居国外),等待组脱落4例(1例不满意分组情况,1例因工作出差,2例出行旅游),最终针刺组完成34例,等待组完成32例,共66例完成所有治疗及随访,脱落率为8.3%。本试验采用意向性分析(Intention-To-Treat,ITT)原则,最终共72例病例纳入ITT分析,脱落患者的部分缺失数据均采用患者末次评估采集数据。两组患者一般资料比较无统计学差异(均P>0.05),具有可比性(表1)。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准

参照2017年《中医病证诊断疗效标准》(中华人民共和国中医药行业标准)中的中医妇科病症诊断标准中的绝经前后诸证:发病年龄在45-55周岁绝经前后;见有月经周期紊乱,面部潮红,烘热汗出,情绪激动,情志异常,皮肤感觉异常等症。其中证候分类的肝肾阴虚证:月经紊乱,烘热汗出,五心烦热,口干便艰,腰膝酸软,头晕耳鸣。舌红少苔,脉细数。

1.2.2 西医诊断标准

符合世界卫生组织(World Health Organization,WHO)对 “围绝经期” 的定义:从卵巢功能开始衰退至绝经后1年内的时期称为是围绝经期。符合围绝经期的标准,并出现潮热出汗等血管舒缩功能不稳定的症状。

1.3 纳入标准

①符合中西医诊断标准;②年龄45岁-55岁;③每日潮热次数≥4次;④同意参加并签署书面知情同意书。

1.4 排除标准

①目前患有严重的心脑血管、肝、肾、造血系统疾病;②卵巢和/或子宫切除者;③患有精神疾患,或有严重的认知障碍,不能参与合作的患者;④入组前1月内接受其他临床试验者;⑤入组前1月内使用性激素类药物者;⑥入组前6个月内接受过针刺者。

1.5 剔除及脱落标准

①试验过程中,出现不良或严重不良反应;②受试者治疗过程中,不能完成治疗方案及相关要求;③纳入后发现受试者不符合诊断标准;④受试者依从性差或自行退出本研究。

2 治疗方法

2.1 治疗组

主要穴位:百会、神庭、印堂、气海、中脘、关元、双侧太溪、双侧复溜、双侧三阴交、双侧阴郄。操作方法:在针刺治疗之前,所有穴位常规消毒。选用无锡佳健医疗器械股份有限公司出品的一次性无菌针灸针,根据穴位不同选用0.30*25 mm、0.30*40 mm毫针针刺,插入皮肤10 mm-25 mm,施用平补平泻手法,以上腧穴均以使患者产生酸、麻、胀、重感,并向四周扩散为度。每次持续30 min,每周2次,连续治疗6周。

2.2 等待组

等待组在观察的6周内及随访的1月内仅给予健康宣教。待观察及随访期结束后会给予补充治疗6周。

3 疗效观察

3.1 观察指标

主要观察指标采用潮热的频率和程度日记,次要观察指标采用围绝经期生活质量量表(Men-QoL)。分别在治疗前,治疗3周,治疗后,治疗结束后4周进行评估。

3.1.1 潮热频率和程度日记

记录每日潮热发作的次数及每次的严重程度,并采用VMS日记对潮热的频率及严重程度进行评估,此量表使用线段评分法,线段一端为0,代表无,另一端为10,代表最严重。被测试者根据自己的潮热程度,在相应的数字处进行标记。

3.1.2 围绝经期生活质量评价量表(Men-QoL)

该量表由29项条目组成,分为4个域,分别为血管舒缩症状(条目1-3)、社会心理(条目4-10)、体能状况(条目11-26),性方面(条目27-29)。每个条目以6分的李克特量表进行评分,首先回答是否存在此项表现,如果存在,患者需要在0分(不影响)到6分(非常影响)之间对严重程度进行评分。评分折算为8分,选择无即得1分,选择0-6则为2-8分,每个区域得分为条目的平均分,总分为4个域的评分之和的平均分。

3.2 安全性评价

安全性评价主要为不良反应事件。包括:可疑的针刺治疗所产生的各种不良反应如晕针、针刺部位的感染、疼痛、皮下血肿及其他反应等;研究人员对不良事件进行追踪调查并记录相关处理过程及结果。

3.3 统计学处理

本研究采用SPSS24.0统计分析软件进行数据统计分析。结果采用意向性分析-ITT集进行统计分析,对包括中途退出试验在内的所有受试者数据进行统计分析。计量资料:若数据服从正态分布且方差齐,采用均数±标准差(xˉ±s)描述。若数据不服从正态分布,采用Median(P25,P75)描述。组间比较采用Mann-Whitney U非参数检验。计数资料:根据资料结果酌情采用频数、构成比或者率进行统计描述。若分析指标为二分类或者多分类无序,组间比较采用χ2检验,若分析指标为多分类有序,组间比较采用秩和检验。多个时间点比较采用广义估计方程。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组患者不同时间点潮热频率及程度的比较

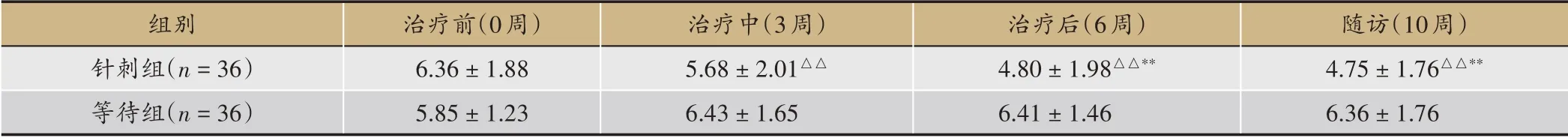

两组治疗前潮热频率评分无统计学差异(P>0.05),具有可比性。两组患者在治疗第3周时,潮热频率无明显差异(P>0.05);在治疗第6周及随访4周,针刺组潮热频率仍明显低于等待组,具有统计学差异(P<0.01)。与治疗前相比,针刺组在治疗3周、治疗6周以及随访4周潮热频率均较治疗前有明显统计学差异(P<0.01)。而等待组在治疗3周、治疗6周以及随访4周均无统计学差异(均P>0.05)。提示经针刺治疗后,患者的潮热频率较前明显减少,疗效显著(表2)。

表2 不同时间点潮热频率的比较(xˉ±s)

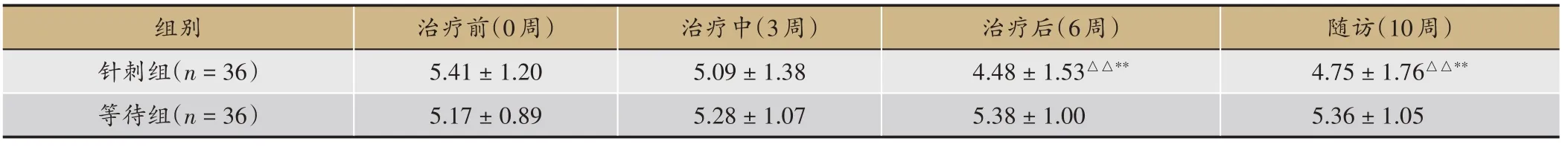

两组治疗前潮热程度评分无统计学差异(P>0.05),具有可比性。两组在治疗第3周时,潮程程度无统计学差异(P>0.05);在治疗第6周随访4周时,针刺组的潮热程度较等待组有明显的改善,具有统计学差异(P<0.01)。与治疗前相比,针刺组在治疗第6周及随访期4周时,潮热程度较治疗前有明显统计学差异(P<0.01)。而等待组在治疗3周、治疗6周以及第10周随访均无统计学差异(均P>0.05)。提示经针刺治疗后,患者的潮热程度较前明显降低,疗效明确(表3)。

表3 不同时间点潮热程度评分的比较(xˉ±s)

3.4.2 两组患者不同时间点Men-QoL评分的比较

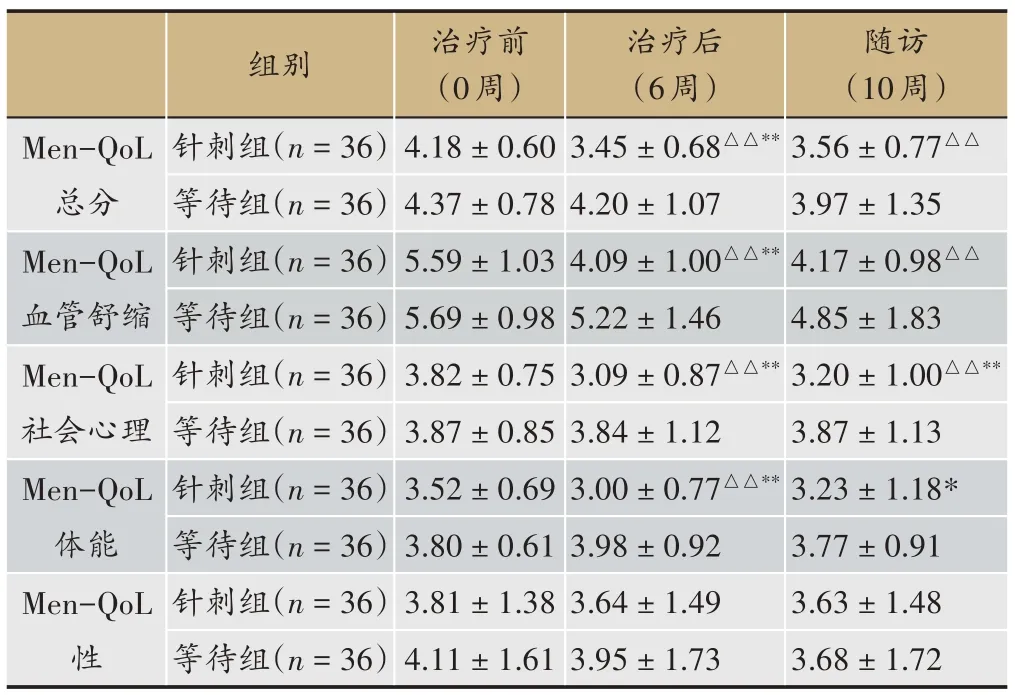

2组治疗前Men-QoL总分、血管舒缩、社会心理、体能以及性方面均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。在治疗第6周时,两组Men-QoL总分、血管舒缩、社会心理、体能上均有统计学差异(均P<0.01),而在性方面,两组之间无统计学差异(P>0.05)。在第10周随访时,两组Men-QoL总分、血管舒缩、性等方面无统计学差异(P>0.05),在社会心理及体能方面具有统计学差异(P<0.05)。在治疗6周及第10周随访时,针刺组在Men-QoL总分、血管舒缩、社会心理及体能方面均有明显的改善,较治疗前具有统计学差异(均P<0.05),性方面无统计学差异(P>0.05);而等待组均无统计学差异(P>0.05)(表4)。

表4 不同时间点Men-QoL量表总分的比较(xˉ±s)

3.4.3 安全性评价

本研究共出现针刺相关不良反应2例,例为针刺后出现皮下血肿,嘱其按压后,3日后自行缓解;另1例为拔针后头晕,嘱其静卧10 min并饮用温水后自行缓解。所有不良反应患者未退出本研究。

4 讨论

围绝经期潮热是绝经前后妇女常见的一种病症,相关调查结果显示[15-16],女性在围绝经期前后潮热的患病率超过75%。诸多研究表明,围绝经期潮热会诱发焦虑、抑郁等情绪,严重者还会成为心血管疾病的重要诱因[17,18]。因此,围绝经期潮热是女性顺利度过更年期阶段必须要解决的重要问题。

本病属祖国医学 “绝经前后诸证” 概念范畴,其病机主要为肾气虚衰,冲任亏损,阴阳失调[19],也可由脾虚和血瘀引起[20]。而肾中精气充盈与否与围绝经期女性潮热关系密切,肾若阳虚,则气不卫外,腠理不固,则汗自泄出;肾若阴虚,阴则不维阳,虚火内扰,则发为潮热。肾为先天之本,围绝经期肾气渐衰,冲任脉亏虚,精血不足,不能濡养脏腑,影响各脏腑生理功能[21],因此,一般认为滋阴补肾为临床中治疗围绝经期潮热的首要原则。围绝经期潮热的临床治疗主要分为补益肝脾肾及调补冲任两种。中医认为围绝经期潮热主要原因是肾亏虚,此外与肝脾心三者密切相关。故治疗应滋阴补肾健脾为宜。诸多研究表明[22-24],针刺可以通过调节肝脾肾三脏功能,进入改善围绝经期潮热症状及生活质量。而另一些研究[25-27]则认为冲任督同起于胞中,可以通过调节冲任督脉这些奇经八脉而达到补肾益气的作用。

本研究采用针刺治疗围绝经期潮热,选穴原则为 “调任通督” 为主,穴位选百会、神庭、印堂、中脘,气海、关元为主穴。围绝经期潮热的主要病机为肾虚,此时天癸将竭,冲任二脉虚衰,精血逐渐不足,其总体表现为肾阴虚。因此治疗以 “调任通督” 法:也就是通督调神,培元固本,调补气血,协调阴阳为主。因此选用百会、神庭、印堂(十二五《针灸学》教材已经把印堂归为督脉)为督脉穴,三穴共同通调督脉以通为补,达到调神补肾的目的。中脘、气海、关元为任脉穴位,气海、关元乃女子蓄血之处,真元之所存,能培元固本,调理冲任;中脘位于胃脘中间,为手太阴、少阳、足阳明、任脉之会,又为六腑之会,气海为气汇之处,功能为蒸动气化,以助运化之机,并能调理冲脉、任脉、益肾固精,三者相配,可补中益气,调补气血,运化生机,培补元气,补益肝肾。本研究的穴位选择为调任通督为基本治疗原则,旨在调神、培元固本,滋阴养血,协调脏腑,平衡阴阳,体现了脑-肾同调的治疗目的。

针对围绝经期潮热的机理研究,国内外学者对雌激素撤退学说比较认可,大量研究表明[28,29],雌激素越低则潮热越严重,因此有学者[30-33]通过针刺改善激素水平达到治疗的作用。也有研究表明下丘脑-垂体-卵巢轴(Hypothalamic-pituitary-ovarianaxis,HPO)的功能对于潮热的影响甚大,HPO轴负反馈的减弱或消失引起LH的升高。而针刺可以调节HPO轴功能,进而降低黄体生成素分泌[34-36]。此外,大量针灸机制研究表明,针刺可以通过上调内啡肽类神经递质[37-40],抑制降钙素基因相关肽(Calcitonin gene related peptide,CGRP)水 平[41-43],调 节 神 经 递 质5-羟 色 胺(5-Hydroxytryptamine,5-HT)[44-46]等方法达到改善潮热的目的。

本试验研究结果表明,调任通督法针刺可以有效降低围绝经期潮热患者的潮热频率及程度,且疗效具有一定的持续性。且对于围绝经期潮热患者的生活质量评分有所改善,尤其在总评分、血管舒缩功能、社会心理及体能方面,均有不同程度的改善,但在性上面,差异不明显。说明调任通督法针刺可有效缓解围绝经期潮热,可作为一项安全、有效、操作性强、利于推广应用的替代治疗手段,来缓解围绝经期妇女的潮热问题。但本试验作为一种探索性研究,仍存在些许不足,需在未来进一步研究中加以完善。期待未来能够在此基础上进行完善,如提高样本量,保证足够足够大、多中心、多地区合作的大样本,使得样本更具有代表性及权威性。再如可以增加客观评价指标,如性激素水平,超声等指标的设定,从客观反映针刺的治疗效果。综上,希望本研究能为未来研究奠定一定的前期基础,为探索针刺治疗围绝经期潮热提供更严谨、更标准的临床参考价值。