中医中药辨证施治治疗脑血管痉挛性头痛临床分析

吕顺玲

头痛是临床常见的孤立性疾病,常合并其他症状。脑血管痉挛是头痛的重要病因,以搏动性疼痛为主要表现,单侧疼痛最为常见。少数患者也有双侧疼痛症状,也可同时发生,也可双侧交替发作,病程较长,易反复发作,如不及时治疗,会影响患者的正常生活和工作[1-3]。临床观察表明,血管痉挛持续时间越长,脑损伤程度越重,预后和修复时间越长。本研究选择本院2018 年1 月~2020 年7 月收治的50 例脑血管痉挛性头痛患者,分析了中医中药辨证施治治疗脑血管痉挛性头痛临床效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2018 年1 月~2020 年7 月收治的50 例脑血管痉挛性头痛患者,根据数字表随机分为对照组和观察组,每组25 例。纳入标准:①符合脑血管痉挛性头痛诊断标准;②对本研究方案签署同意书。排除标准:①无法配合本次研究;②合并严重肝肾功能障碍;③合并凝血功能障碍;④合并精神疾病;⑤合并恶性肿瘤等其他严重疾病;⑥药物禁忌。其中,对照组男12 例,女13 例;年龄45~75 岁,平均年龄(56.21±6.27)岁;病程8 个月~12 年,平均病程(5.45±2.19)年。观察组男14 例,女11 例;年龄45~76 岁,平均年龄(56.25±6.59) 岁;病程7 个月~12 年,平均病程(5.41±2.20)年。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经本院伦理委员会批准。

1.2 方法 对照组的患者给予常规西医治疗,口服尼莫地平片治疗,40 mg/次,3 次/d。观察组在对照组的治疗基础上增加中医中药辨证施治:①寒凝气滞型患者:北辛3 g,甘草10 g,麻黄8 g,当归、川芎附片、白芷、香附以及桂枝各10 g,枳实12 g,丹参15 g,葛根20 g。②脑脉瘀阻型患者:甘草5 g,红花8 g,川芎、当归尾、香附各10 g,天麻12 g,生地黄与山楂各15 g,葛根与丹参各20 g,蜈蚣2 条。③阴虚阳亢型患者:何首乌、生地黄、枸杞子以及勾藤各10 g,牛膝、杜仲、天麻以及石决明各15 g。④气虚血瘀型患者:苍术、升麻、荷叶、黄芩、竹茹以及胆南星各10 g,川芎、石膏以及白芷各15 g。诸药联合以水水煎服,2 次/d,1 剂/次,持续治疗2 周后评定疗效。

1.3 观察指标 比较两组患者痉挛性头痛症状改善时间、睡眠改善时间、住院时间、治疗效果以及治疗前后头痛视觉模拟评分、脑血管平均流速、SF-36 评分、血液流变学指标。

1.4 疗效判定标准[4]显效:治疗后大脑中动脉血流速度恢复正常,所有临床症状和体征消失。有效:治疗后血流速度接近正常,临床症状、体征明显改善;无效:治疗后血流速度无改善,临床症状、体征无缓解。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者痉挛性头痛症状改善时间、睡眠改善时间、住院时间比较 观察组患者痉挛性头痛症状改善时间、睡眠改善时间、住院时间均短于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者痉挛性头痛症状改善时间、睡眠改善时间、住院时间比较(,d)

表1 两组患者痉挛性头痛症状改善时间、睡眠改善时间、住院时间比较(,d)

注:与对照组比较,aP<0.05

2.2 两组患者治疗前后头痛视觉模拟评分、脑血管平均流速比较 治疗前,两组患者头痛视觉模拟评分、脑血管平均流速比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组头痛视觉模拟评分、脑血管平均流速均改善,且观察组患者头痛视觉模拟评分低于对照组,脑血管平均流速高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后头痛视觉模拟评分、脑血管平均流速比较()

表2 两组患者治疗前后头痛视觉模拟评分、脑血管平均流速比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

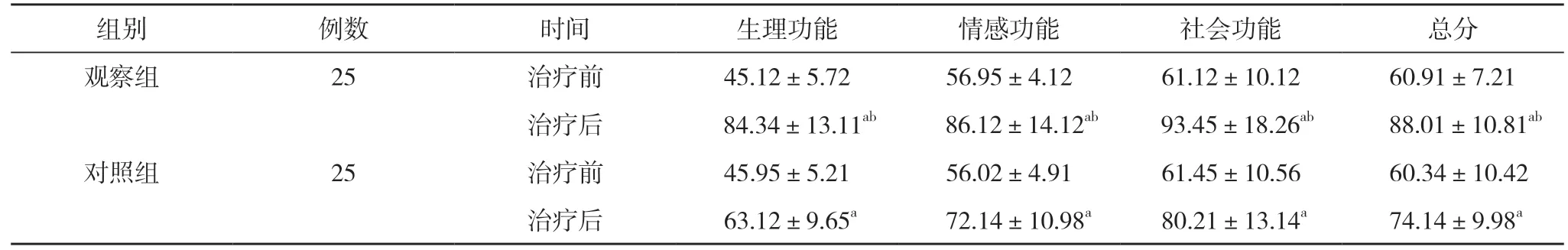

2.3 两组患者治疗前后SF-36 评分比较 治疗前,两组患者生理功能、情感功能、社会功能评分以及总分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者SF-36 评分均改善,且观察组患者生理功能、情感功能、社会功能评分以及总分均高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后SF-36 评分比较(,分)

表3 两组患者治疗前后SF-36 评分比较(,分)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

2.4 两组患者治疗前后血液流变学指标比较 治疗前,两组患者红细胞聚集指数、全血粘度、血浆粘度水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者红细胞聚集指数、全血粘度、血浆粘度水平均改善,且观察组患者红细胞聚集指数(2.11±0.11)、全血粘度(5.12±0.51)mPa·s、血浆粘度(0.81±0.19)mPa·s 均低于对照组的(2.42±0.21)、(7.42±0.59)mPa·s、(1.34±0.34)mPa·s,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后血液流变学指标比较()

表4 两组患者治疗前后血液流变学指标比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

2.5 两组治疗效果比较 观察组总有效率100.00%高于对照组的68.00%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组治疗效果比较 [n(%)]

3 讨论

目前治疗脑血管痉挛性头痛的药物较多,在选用药物时可以综合考虑头痛发作时间、止痛时间、血流动力学改善情况和安全性。尼莫地平是治疗和预防偏头痛和原发性血管性头痛的常用药物[5]。通过调节脑细胞内钙离子浓度,改善微循环,缓解脑痉挛症状。现代药理研究也表明,尼莫地平可以很容易地通过血-脑脊液屏障,拮抗5-羟色胺(5-HT),扩张脑血管,改善脑血流,改善或预防脑血管痉挛的发生[6,7]。

中医将脑血管性痉挛性头痛归为“头风”范畴。认为脑络紊乱、风邪侵袭、气血郁结,只有在络脉受阻后才会导致头痛。从中医辨证分型来看,脑属于心、心、肾阳虚,肝肾亏虚是本病的根本,气滞、寒凝是本病的标志,阴虚、阳亢都是标本,因此脑血管痉挛性头痛的治疗需要辨证论治,开展辨证论治[8,9]。以往西医主要用于脑血管痉挛性头痛的临床治疗,以改善患者的血管收缩功能,增加血管弹性,缓解脑供血不足的现象,从而减轻头痛症状。而中医辨证论治的方法则是先摸清具体病因,再结合病理进行对症治疗。例如,寒凝气滞证患者需要活血化瘀、温阳散寒,然后服用枳实、丹参,活血化瘀、镇静止痛,用葛根退烧。对于脑脉瘀血型患者,以活血化瘀为主,服用川芎缓解头痛头晕,用红花活血化瘀止痛,甘草起清热解毒作用;阴虚阳亢型患者以养肝护肝、活血养阴为主,故服用何首乌、地黄、滋补。气虚血瘀型以活血化瘀、益气养气为主,故清热解毒用升麻,黄芩补肺气;多种药物配伍,辨证论治,标本兼治。

综上所述,中医中药辨证施治对于脑血管痉挛性头痛的治疗效果确切,可有效改善患者临床症状,提高脑血管血流速度,改善睡眠质量和生活质量,值得推广和应用。