静脉应用白蛋白对慢性失代偿性心力衰竭合并低蛋白血症患者再住院及预后的影响

操斌全 汪芸 胡星星 张涵 盛洁

心力衰竭是各种心脏疾病的严重表现或晚期阶段,死亡率和再住院率居高不下[1]。慢性心力衰竭患者合并低白蛋白血症较为常见[2,3],且与不良预后明显相关[4-8]。经口营养支持治疗纠正低蛋白血症可明显改善患者的预后[9]。由于慢性失代偿性心力衰竭患者普遍存在胃肠水肿、纳差、消化吸收功能减退,肠道营养改善低蛋白血症较为缓慢。对于静脉应用人血白蛋白快速改善心力衰竭患者低蛋白血症,是否能改善患者预后,且对利尿剂呋塞米利尿效应的影响报道较少。本研究回顾性分析慢性失代偿性心力衰竭住院患者静脉应用白蛋白后对住院时间、呋塞米应用剂量、出院后心血管疾病死亡率及再住院率的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 采用回顾性研究方法,连续入选本院2010 年1 月~2017 年10 月期间收住入院治疗的、年龄≥18 岁、左室射血分数<50%、且符合慢性收缩性心力衰竭诊断标准[10],合并低蛋白血症(白蛋白<30 g/L)的慢性失代偿性心力衰竭患者79 例。其中48 例静脉应用白蛋白(作为治疗组),31 例未静脉应用白蛋白(作为对照组)。

1.2 排除标准 ①院内死亡者;②肾病综合征者,或入院时已处于肾功能衰竭期(肌酐≥443 μmol/L) 或正接受透析者;③慢性肝病、药物引发的肝功能损伤者;④急性冠状动脉综合征、急性心肌炎者;⑤合并严重的需外科手术治疗的瓣膜病者;⑥合并妊娠、毒血症、恶性肿瘤、结缔组织病、心脏淀粉样变者。

1.3 方法 两组患者入院时均有呼吸困难、外周水肿、全身乏力等症状。入院时急诊检查患者心电图、血常规、电解质以及NT-proBNP,肌钙蛋白-I(cTn-I)。入院第2 天检查心脏超声,以及采血检查肝功能、肾功能等,每间隔1~2 d 采血复查1 次。两组患者鼓励进食营养高蛋白易消化食物。治疗组自入院后第2 天静脉应用白蛋白10 g/d(开始静脉应用白蛋白患者以后每次住院如果血清白蛋白<30 g/L,均给予静脉应用人血白蛋白)。两组患者均予呋塞米静脉注射或静脉持续泵入。症状明显缓解后改为口服呋塞米片治疗。对于静脉呋塞米的应用剂量和方式完全由经治医师根据患者病情决定。两组患者均接受其他所有正规心力衰竭治疗。

1.4 观察指标 ①比较两组患者入院时的基线指标,包括年龄、性别、心率、收缩压、舒张压、既往疾病史(高血压病、糖尿病、冠心病、瓣膜病、扩张型心肌病)、左室舒张期末内径、左室射血分数、实验室指标(白蛋白、血红蛋白、谷丙转氨酶、肌酐、NT-proBNP)。②比较两组患者出院时的相关指标,包括白蛋白、谷丙转氨酶、谷丙转氨酶恢复正常时间、肌酐、NT-proBNP、静脉应用呋塞米总量、住院时间。③比较两组患者出院后的随访时间、再住院次数、死亡情况,患者出院后进行电话随访,随访截止时间为2019 年12 月31 日。

1.5 统计学方法 采用SPSS24.0统计学软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,采用独立样本t 检验;非正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,采用秩和检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者入院时的基线指标比较 完成随访79 例,第1 次在本院住院共有38 例静脉应用白蛋白,41 例未用。未用患者在随后住院期间有10 例接受静脉应用白蛋白,统计时间顺延至应用白蛋白当次住院时间。两组患者入院时的年龄、性别、心率、收缩压、舒张压、既往疾病史(高血压病、糖尿病、冠心病、瓣膜病、扩张型心肌病)、左室舒张期末内径、左室射血分数、实验室指标(白蛋白、血红蛋白、谷丙转氨酶、肌酐、NT-proBNP)比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者入院时的基线指标比较[,n,M(P25,P75)]

表1 两组患者入院时的基线指标比较[,n,M(P25,P75)]

注:两组比较,P>0.05;1 mm Hg=0.133 kPa

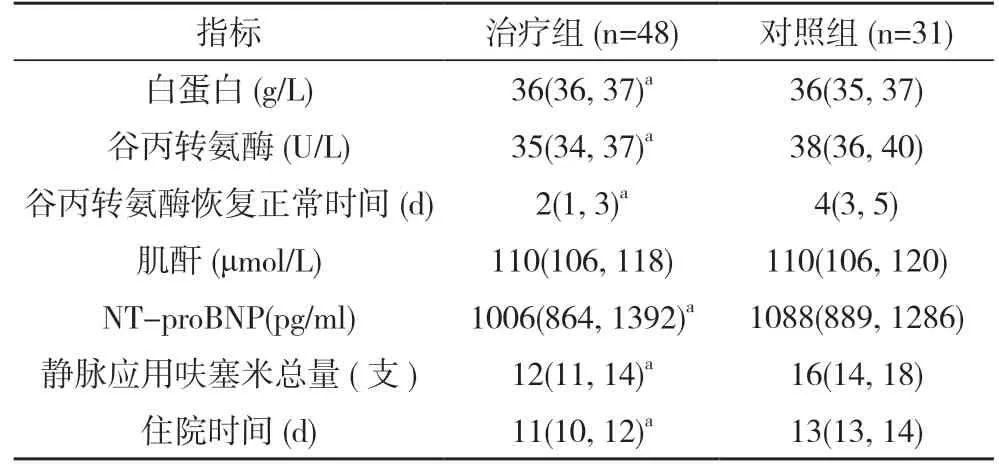

2.2 两组患者出院时的相关指标比较 治疗组患者出院时的白蛋白高于对照组,谷丙转氨酶、NT-proBNP低于对照组,谷丙转氨酶恢复正常时间、住院时间短于对照组,静脉应用呋塞米总量少于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。两组患者出院时的肌酐比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者出院时的相关指标比较[M(P25,P75)]

2.3 两组患者出院后的随访时间、再住院次数、死亡情况比较 治疗组患者出院后的再住院次数少于对照组、死亡率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。两组患者出院后的随访时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者出院后的随访时间、再住院次数、死亡情况比较[M(P25,P75),n(%)]

3 讨论

血清白蛋白是一种分子量为65 kDa 的蛋白质,总量超过血清总蛋白的50%,维系着人体70%~80%的胶体渗透压。健康个体肝脏每天合成10~15 g 白蛋白释放到血液中,其中40%保留在血管中,其余白蛋白维持与组织间隙动态平衡。白蛋白体内半衰期为15~19 d[11]。而合成受到患者营养摄入、胰岛素以及胶体渗透压的调节。

既往研究已经证实:在心力衰竭患者中,低蛋白血症比较常见[2,3]。低蛋白血症可以加重肺水肿以及外周水肿症状[7]。其发生机理可能是心力衰竭时肺循环及外周循环静水压力升高,而低蛋白血症导致肺循环和体循环胶体渗透压降低,血液中水向肺泡间隙及外周组织间隙移动,从而形成肺水肿及外周水肿。静脉应用白蛋白可提升血管内胶体渗透压,抑制此类恶性循环发生,减轻肺水肿及外周水肿,快速缓解呼吸困难症状。早在1980 年,Drake 等[12]证实,在肺毛细血管静水压升高的狗模型中静脉应用白蛋白可以有效预防肺水肿的发生。这可能解释本研究应用白蛋白后患者呼吸困难症状缓解更快、住院时间更短的原因。

与Bleske 等[13]研究显示急性失代偿性心力衰竭低白蛋白血症患者与正常白蛋白患者呋塞米的利尿效应相似的结果不同,本研究发现治疗组住院期间静脉呋塞米剂量明显低于对照组,说明白蛋白有助于呋塞米利尿效应的发挥。原因可能是Bleske 等[13]研究中入选患者为急性心力衰竭,且患者应用呋塞米首日剂量达到(267±165)mg,次日也达到(189±153)mg,远大于一般心力衰竭患者的应用剂量。而急性心力衰竭患者低白蛋白血症发生原因主要是血管内容量增多,血液稀释,慢性心力衰竭合并低蛋白血症则主要是慢性营养不良、恶病质以及炎症反应所致[14],两者体内原有白蛋白总量不同,对于白蛋白的需求也不相同,急性心力衰竭患者迅猛利尿可能导致血管内多余水分快速排出,白蛋白浓度即可快速回升,而慢性心力衰竭则需要待心功能缓慢改善后营养摄入增加,白蛋白合成增多后血清白蛋白浓度方逐渐上升,增加利尿剂利尿效应方可逐步显现。

慢性心力衰竭患者谷丙转氨酶升高也较常见,原因可能是静脉压力升高,肝脏淤血缺氧,导致肝细胞损伤,肝脏合成白蛋白能力下降[15]。应用白蛋白后血浆胶体渗透压升高,利尿效果增强,肝脏淤血迅速缓解,肝功能更快恢复,从而导致肝脏白蛋白合成增加,白蛋白浓度迅速回升,形成良性循环。而肝功能异常与心力衰竭患者出院后死亡率明显相关[15]。

本研究中治疗组白蛋白浓度快速提升,导致肺水肿以及外周水肿症状迅速减轻,从而导致住院时间缩短。而较高的白蛋白浓度可能延缓再次肺水肿及外周水肿的产生,从而导致再住院率的下降。较高的白蛋白浓度导致的肝功能及肾功能的改善,可能是本研究中出院后死亡率下降的主要原因。

本研究局限性:①单中心小样本回顾性研究,非双盲随机对照前瞻性大样本研究;②出院后患者完成随访时未复查基线时各项指标。对于死亡率及再住院率的下降原因没有进一步深入探讨。需要进一步大样本随机对照临床试验验证。

总之,慢性失代偿性心力衰竭合并低白蛋白血症患者静脉应用白蛋白后可明显缩短住院时间,减少呋塞米剂量,降低心力衰竭死亡及恶化再住院情况。