从《筝赋》看汉魏六朝筝乐的发展与传播

吕婷婷

(沈阳音乐学院,沈阳 110004)

汉魏六朝形成了名副其实独立的筝乐。就其音乐艺术而言,既有雅乐成分,也有秦地民间音乐的影响。就形体而言,瑟的性能和音乐表现功能已经基本完善,后来人又将它在“五弦筑身”基础上改作。局部结构如音箱大小、形状是否会有所改变,无关宏旨。就其社会地位而言,用于郊庙祭祀等重大典礼。汉魏六朝是一个思想十分活跃的时期,儒释道三家并存,文人用哲学思想、文学形象和语言丰富它的文化内涵,音乐家用完善的律制提髙它的音乐水平。这些因素在汉魏六朝筝乐的发展与传播中都是不可忽视的。筝乐从这一时期开始,就具备了雅俗共赏的文化品格。从筝的自身看,是雅乐器颂瑟与民间秦声结合的结果,而这种结果与汉魏六朝的乐府和清商乐这一重要的政治文化背景的存在分不开。据《前汉书·艺文志》云:“自孝武立乐府而采歌谣,于是有代、赵之讴,秦、楚之风,皆感于哀乐,缘事而发/亦可以观风俗,知薄厚云。”[1](34)

筝这件乐器在今时今日深受人们喜爱且形制几近完美并非一朝一夕之事,经过历史的推移,筝的形制也有所改变,从春秋战国时期与筑相似的竹制五弦乐器;到汉代发展为十二弦乐器;再到唐、宋时期的十三弦;元、明时期的十四弦、十五弦;清的十六弦的过程,足以证明,这种乐器是深受大众所喜爱且雅俗共赏的乐器种类之一。到了近现代,筝的形制也不断发展,从丝弦到钢丝线或尼龙弦;从十三弦到二十六弦,更进一步的扩大了筝的音乐和表现力,使得这件乐器的影响从这片神州大地逐渐扩展到世界各地。

现今,筝在我国音乐文化史上具有举足轻重的地位,各个朝代对筝的发展都可谓是“功不可没”,尤其是汉魏六朝时期,筝及筝乐文化不断发展逐渐趋于成熟,并涌现出大量对筝和筝乐文化的记载,尤其是“筝赋”,更能反映出此时期筝文化的高度繁荣。因此,本文从现存的“筝赋”入手,探讨汉魏六朝筝乐的发展与传播,试图还原其历史样貌。

一、汉魏六朝的筝艺术的兴盛

要说我国最古老的弹拨乐器,人们都会想到古筝,古筝在我国的历史约有2500多年了,古筝从它形制、弦数等方面也发生了一系列大的变化,我们来梳理一下,古筝艺术在我国的发展历史。

我国现存最早发现的古筝是1979年在江西省贵溪县仙岩东周崖墓群中发现的连件筝,共两件。其中,保存较为完好的一件筝,长长166厘米、宽17.5厘米,尾宽15.5厘米,两端各有十三个弦孔。另外一件筝则有残缺,残长174厘米,筝首弦孔为置木枘(弦轸)用,一弦一枘,栓弦于枘上,类似潮州筝的系弦法。这两件筝的形制、弦数和系弦法与后世古筝相似,也是目前我国已知的最早的筝出现的年代。

1991年,在吴县市长桥镇吴长桥村一战国墓出土的一件筝。其身用硬质楸枫市整市斫制,形长似平底独市船,面板无存,桥筝通体需黑漆,但大部剥筝落。据其12弦孔配12枘之制,应为12弦筝。是极少见的先秦筝类乐器出土物。

到了汉代,筝艺术迎来了较为兴盛的时期。汉代应邵所写《风俗通》中记载到:筝,“谨按《礼乐记》,五弦,筑身也。今并、凉二州筝形如瑟,不知谁所改作也。或曰蒙恬所造。”[2](32)根据这段记载我们不难看出,汉以前筝的形制为五弦、筑身,应邵在文中提及“今并(山)、凉(甘肃)二州筝形如瑟”,[2](34)证明了在汉代,筝的形制已经意有所改革,但其并不知何人所作。文中对传闻“蒙恬所造”进行了记载,虽为传闻,但也证明了,此时期在西北之地已经开始流行形制似瑟形之筝了。

我国筝艺术自汉代开始逐渐振兴。筝这种乐器开始逐渐走入宫廷、民间且广泛流传。汉魏六朝,筝名副其实的成为了一种独立的乐器,从音乐上来看,其雅俗共赏,既包含了雅乐的元素,又受到了秦地民间音乐的影响。从其性质来看,筝在瑟和“五弦、筑身”的基础上进行改良,局部结构如音箱大小、形状是否会有所改变,无关宏旨。从其使用情况来看,逐渐受到宫廷音乐的“追捧”,多用于郊庙祭祀等重大典礼。且汉魏六朝是一个思想活跃、开放的时期,儒、释、道三家并存,文人用哲学思想、文学形象和语言丰富它的文化内涵,音乐家用完善的律制提髙它的音乐水平。这些因素在汉魏六朝箏乐的发展与传播中都是不可忽视的。

二、汉魏六朝《筝赋》的存失与起源论争

(一)《筝赋》的存失

“赋”是由《诗经》“六义”之一的“赋”这种写作手法发展出来的一种新文体,主要用来描摹一些具象的事物,表达作者对它们的态度与膽。刘勰《文心雕龙'诠赋》说:“赋者,铺也。铺采撺文,体物写志也。”[3]汉朝大赋曾盛极一时,成为大汉盛世标志性的文学体裁;六朝又出现小赋。其中都有《筝赋》。

《筝赋》是音乐赋中乐器赋的一类,汉魏六朝,关于筝及筝乐文化并没有详细的史料、文献记载,因此对此时期筝及筝乐文化的研究实属憾事。从数量看,由于时代久远,传世咏筝的赋作有限,但与其他同时代的赋作相比还不算少,多于咏其他乐器的作品,如《琴赋》,此时期琴的地位在筝之上,但这一时期的《琴赋》也仅有三篇。笔者通读历史文献,如严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》、①许坚《初学记》、②徐元龙《历代赋汇》③等赋作书籍,查阅到八篇筝赋的存在,但由于年代久远等问题,这些《筝赋》大多为散佚或残篇,但虽如此,这些《筝赋》的存世也弥补了汉魏六朝时期史料缺失的缺憾。

现今,可查阅到的存世最早的《筝赋》,是后汉时期侯瑾的《筝赋》。侯瑾,字子瑜,敦煌人,是东汉末年著名的文学家,他一生专心学术活动。侯瑾的《筝赋》在《全上古三代秦汉三国六朝文》及《历代赋汇》等典籍文献中,均有记载,此篇《筝赋》为残篇,共144字。“建安七子”中的阮瑀(约公元165年~公元212年),也曾写有《筝赋》,亦为残篇,共163字,在严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》和《艺文类聚》④等中有所记录。阮瑀字元瑜,今河南开封人,其所写《筝赋》是现今影响最为广泛的一篇。傅玄(公元217年~公元218年),是西晋的哲学家、文学家、音乐家,其所写《筝赋》为同为残篇,共127字。贾彬,生卒年不详,晋文学家,其所作《筝赋》为残篇,104字。顾恺之,生卒年不详,东晋时期的文人士大夫,现存《筝赋》为残篇,60字。陈窈,生卒年不详,晋陶融妻,是现存八篇《筝赋》中唯一一位女性作者,现存《筝赋》为残篇,143字。萧纲(公元501年~公元531年),即梁简文帝,文学家。不得不提的是,梁简文帝所写的《筝赋》是现存八篇《筝赋》中唯一一篇未曾缺失的全篇,全文共840字。最后是顾野王(公元519年~公元581年),是南朝梁陈间官员、文字训诂学家、史学家和文学家,其《筝赋》为残篇,是现存字数最少的一篇,共36字。

上文中所列举的八篇筝赋,均在《全上古三代秦汉三国六朝文》和《初学记》这两部著作中有所记载,而其他典籍文献,如《艺文类聚》并《历代赋汇》等,只是记载了其中的一部或几部作品。从上文中我们可以看出,这一时期筝赋的大量出现,足以证明:筝在此时期深受文人士大夫们的喜爱,我们可以将此时期,视作我国箏乐史上的第一个高潮。

(二)筝起源问题的论争

上文中,笔者曾提及,筝是一件具有悠久历史的中国传统民族乐器,正因其历史的悠久及广泛的运用,对于筝的起源问题,艺术界及学界的各家,众说纷纭。

总的来说,现今对于筝的产生有四种较为主流的说法。

首先,是“筝”从“瑟”而来的说法。这种说法,笔者在上文中也曾提及,在唐朝的文学家赵璘,在其《因话录》(唐代笔记小说之佼佼者)中这样写到:“筝,秦乐也,乃琴之流。古瑟五十弦,自黄帝令素女鼓瑟,帝悲不止,破之,自后瑟至二十五弦。秦人鼓之,兄弟争之,又破为二。筝之名自此始。”[4](87)其次,是“后夔制筝”说,后夔,为尧舜时期之人,相传后夔在郊外听到百鸟争鸣之声,认为此声十分悦耳,后用竹子制出了筝。再次,是“筝”与“筑”同源说,这个观点,是东汉的学者应邵在其所写的《风俗通》中,有所记载“筝,谨按《礼记·乐记》,五弦筑身也。”[2](34)最后,是“蒙恬招亲”说,持这一观点的,如《风俗通》中同时记载到:筝,“谨按《礼乐记》,五弦,筑身也。今并、凉二州筝形如瑟,不知谁所改作也。或曰蒙恬所造。”[2](35)

在汉魏六朝时期的八篇《筝赋》中,我们能够找到上文中四种关于筝的起源问题中的两种观点不同说法。

首先是对后夔造琴的肯定观点。这种观点主要体现于陈窈和萧纲的《筝赋》之中,陈窈在《筝赋》中这样写到:“伊夫筝之为体,惟高亮而殊特。应六律之修和,与七始乎消息,括八音之精要,超众器之表式。后夔创制,子野考成。”[5](2290)在文中,陈窈十分肯定后夔制造筝的观点。在萧纲的《筝赋》中写到:“乃命夔班,翦而成器。”[5](2996)从中也不难看出,萧纲对于后夔制造筝的观点持肯定态度。

第二是对蒙恬制筝的否定观点,蒙恬是齐国著名另将,但在侯瑾的《筝赋》中这样记载到:“于是雅曲既闺,郑卫仍修,新声顺变”,[5](833)笔者将侯瑾的化这样解读,旧时的雅乐及新的郑卫之声,均是筝的乐律,由此我们不难断定,在实践的先后顺序上,与蒙恬制筝的时间是相互矛盾的。另外,傅玄《筝赋》开始的部分变这样说道:“世己为蒙恬所造。傅玄有提出筝乃’仁智之器’。”[5](1716)通过傅玄的《筝赋》,我们可以得到两个观点,一是蒙恬制筝是当时较为普遍且大家十分接受的一种说法,二是“仁智之器”,蒙恬主张秦时的暴政,那么我们可以认为傅玄对蒙恬制筝是存有怀疑的观点的。

虽然,笔者在研读汉魏六朝这八篇《筝赋》时对当时文人的观点揣度一二,但筝具体是怎样产生、何时产生距今仍没有十分准确、确凿的定论,当然,在这八篇《筝赋》中也不存在。这些文人只是阐述自己的观点、叙述当时的主流思想,但这也为我们研究筝的起源问题提供了重要的佐证及观点。笔者认为,筝的产生并非一时的,而是随着时间的推移和历史的沉淀,逐渐产生的,不是某一历史人物或是传说故事那样简单的“诞生”。

三、筝乐传播进入社会上层,文人《筝赋》大量出现

从现今可查阅到的的资料显示,八篇《筝赋》的作者都是当时社会地位、文化修养很高的文人。如侯瑾,其才华横溢,人们敬称为侯君,其所做《筝赋》作为现今可查阅最早的《筝赋》,描写了筝在演奏时的意境,即可行云流水,又可其实辉煌、华丽,“音丽而不淫,思而不怨”是对筝最好的表达,正如在其《筝赋》中所描绘的,筝既能演奏雅乐又能演奏俗乐;又如阮瑀,建安七子之一,被称为“奇才”,其文学底蕴不可小觑。阮瑀的《筝赋》对筝的性质、艺术风格、演奏手法、音乐美学等均进行了阐述;再如顾野王,他是历史学家、文学家、诗人、音乐家等,他的《筝赋》对筝曲的风格、调性等方面进行阐述,并在其文字叙述上使用六字句,且两两相对,结构极为工整押韵,充分体现出其作为文学家、诗人的文学底蕴。除去笔者提到的以上三位作者,其余的五位作者也均是不同领域的代表人物、文人的领军人物之一。

现存的这八篇《筝赋》对筝和筝乐多方描述,充满赞美与颂扬之辞。虽然赋体文学手法本就多有夸张且富有文学色彩,但只要正确理解和采纳,其中许多信息对我们研究这一时期的筝乐还是很有价值的。

汉武帝罢黜百家,独尊儒术,大力推广且推崇新儒家思想。这些《筝赋》的作者运用新儒学“天人合一”的观念,将筝的形制、形状等进行了“点对点”详细的解说,当然笔者所说的点对点是将他们赋予新的解读而非筝这件乐器在产生初期的需要。筝这件乐器的一些形状、材质、数据等,在创造、产生时原本是出自发音原理、音色、音域的需要,但是汉魏刘超时期的这些《筝赋》将它们一一加以附会。新儒家思想的对谬此处不做论述,但从这些《筝赋》中我们却能看到这些文人及文化界代表人物对筝的态度——将筝的地位推向无比崇高之地位。比如关于筝的共鸣箱体,〔晋〕阮瑀《筝赋》说是:“身长六尺,应律数也。”[5](973)

司马迁《史记,律书》说:“王者制事立法,物度轨则,一禀于六律。六律为万事根本焉。”[6](784)阮瑀的《筝赋》和司马迁的《史记》中分别将筝的琴长与王者制定法规与“律”相联系,“律”,即六律六吕。今人理解“律”是音高的概念,但古人对“律”的认识起点不是音乐,而是万事万物。

对于筝器的共鸣箱,〔晋〕贾彬《筝赋》说:“剖状同形,两象著也。”[5](1979)

“两象”即“天”和“地”。就是说,这个中空的方形箱体,是由上下两半合成,上天下地,是宇宙的象征。关于筝柱,阮瑀《筝赋》的解说是:“柱高三寸,三才具也。”[5](973)

“三才”是宇宙中三大类事物,即:天、地、人。关于十二弦和柱,傅玄的解说是“弦柱拟十二月”,即是弦的数目是因日月运行规律产生的一年四季十二个月。后来人们又把十三弦筝中的第十三根弦解释为“闰月”。

傅玄在《筝赋》中说得最全面:“今观其上圆象天,下平象地,中空准六合。柱拟十二月。体合法度,节究哀乐。设之则四象在,鼓之则五音发。斯乃仁智之器,岂蒙恬亡国之臣所能关思运巧哉!”[5](1716)

傅玄认为,筝的半圆形箱面象征着天,箱底象征着地,共鸣箱体象征六合即宇宙,十二根弦柱象征十二个月。筝的器形结构与天地日月相关乃是“仁”的表现,其制作和发音原理包含深奥的知识和思维,乃是“智”的表现。从此筝被称之为“仁智之器”。“仁”和“智”,都是儒家核心思想。孔子曾反复说到“仁”和“智”,“智者不惑,仁者不忧”“仁者乐山,智者乐水”“仁者静,智者动”;等等,总之属于极高的精神境界。

上述解说有些是牵强附会,但是对增强筝的文化意义,并以此为导向,提高筝的社会地位起到一定的作用,对筝乐的发展是有积极意义的。后来人们在文献和文学作品中不断引用。“仁智之器”还传到海外,在日本成为筝的代称,一部有关筝的著作就叫作《仁智要录》,说明《筝赋》所起的作用是得到历史认可的。

四、从《筝赋》看筝器的形制与精美制作

从一些《箏赋》对汉魏筝器的描绘,可以看出当时筝的制作十分精良考究:

(一)最佳的材质

关于筝身,梁之萧纲《筝赋》说其使用的木材为“泗滨之梓”,文中这样说道:“若夫排云入汉之美,含商触微之奇,罢雍祠之丽响,绝汉殿之容仪,别有泗滨之梓,耸干孤峙,负阴拂日,停雪栖霜,嵌釜窄愕,玄岭相望,寄丹崖而茂采,依青壁而怀芳,奔电场突而弥固,严风椅拔而无伤,途畏峰涩,人群罕至。”[5](1996)从中不难看出,所使用的树木并非为普通的木材,而是经过多年风霜雨雪地势艰难险阻且磨炼和考验的老树。〔宋〕陈旸《乐书》也认同梁简文帝萧纲的这一说法:“昔魏文帝曰:‘斩泗滨之梓以为筝’。则梓之为木,非特以为琴瑟,亦用之为筝者矣。”[7](249)

梓木是制作乐器极为优良材质,但不一定所有制作筝器的木材都来自泗水之滨。因为孔子曾在泗水之滨讲学,孔子所弹的琴瑟自然是泗水边生长的梓木。“斩泗滨之梓”联系到了孔子,给人以神圣感。

关于丝弦,梁简文帝萧纲《筝赋》说:“春桑已舒,暄风晻暧。丹荑成叶,翠阴如黛。佳人采掇,动容生态。(写春天采桑)。里闾既返,伏食蚕饯。(写养蚕)五色之縿虽乱,八熟之绪方治。(写缫丝)制弦拟月,设柱方时。(写制弦设柱)”[5](1996)把制弦的过程,从采桑到制成丝弦,叙述得这么详细,这么美好,意在渲染箏的质量之高,价值之贵重,制作之艰难和郑重,表达了作者对筝的尊重与热爱,增加读者对筝和筝乐的神圣感和美感。

(二)最佳的工艺与华丽的装饰

好的选材要配以好的制作,在上文之后,萧纲《筝赋》接着写道:“乃命夔班,翦而成器。隆杀得宜,修短合思。矩制端平,雕锼綺媚。”[5](1996)

就是说由最好的工匠制作成筝身,高、低、长、短合乎规范,筝身端正平直,并且精雕细刻,典雅而美丽。《筝赋》不仅描写了筝器制作的精良,而且还描写了它们被装饰得非常华丽。由此之外,顾恺之的《筝赋》这样写道:“其器也,则端方修直,天隆地平。华文素质,烂蔚波成……良工加妙,轻缛璘彬。玄漆缄响,庆云被身。”[5](2236)这里的“华文素质,烂蔚波成”是优良木质本色:素雅的底色透露出奔腾的水波般(“烂蔚波成”)美丽的木纹(“华文”)优秀的工匠再作进一步加工,使它轻巧亮丽,光彩(“璘彬”)夺人。筝体涂上黑色油漆(“玄漆”)、使共鸣器音响效果更好(“缄响”),筝身还装饰着祥云(“庆云”)纹。这些描写虽然是文学手法,但都有客观现实基础。

从上述梁简文帝萧纲的《筝赋》及顾恺之的《筝赋》中,记录了筝的整体制作过程,即采桑—制弦—修木—雕刻,最后才能将丝弦和筝柱置于筝上,从而才能获得一张好筝。岁这两篇《筝赋》均是对筝的制作过程进行语言的描述,但我们不难从中看出此时期筝器制作之仔细、质量至高,何其珍贵。同时,这也证明了此时期在筝的制作上已经有了一定的规范,并且对于筝这件独立的乐器,已经具备了一系列的审美情趣及制作技巧。

总的来说,汉魏六朝时期的筝,已经是一种功能齐全完善,形制合理规范,制作极其精美的乐器,远非“五弦筑身”可与伦比了。

五、《筝赋》中的演奏技巧

汉魏六朝时期,筝的形制、审美等均有了一定程度的规范,表演形式及内容也相对丰富,由于人们审美水平的不断提高及表演的需要,对于筝的演奏方法、音色等方面要求也逐渐升高。在汉魏六朝时期的这八篇《筝赋》中,对筝的音色、演奏技巧等均有不同程度的阐述。

(一)筝的音色

在《筝赋》中,作者们大多认为筝的音色浊与清二者相互交替、相互交融。其中清是指急切、清冽之音,浊是指模糊、含混之音。如侯瑾的《筝赋》记载道:“散清商而流转兮”[5](833)傅玄的《筝赋》记载道:“清浊代兴,有始有终”[5](1716)等,顾恺之、阮瑀的《筝赋》中对其均有阐述。

由于筝的构造,其更适宜表现出曲调、旋律的音色,时而柔美、时而回转、时而如悬崖勒马般清冽。正因如此,《筝赋》的作者们,早在汉魏时期已对筝在音色上的特点进行了论述。如阮瑀《筝赋》中记载道:“五声并用,动静简易。大兴小, 重发轻随。折而复扶,循覆逆开,浮沉抑扬,升降绮靡。殊声妙巧,不识其为”[5](973)等,在侯瑾、贾彬、陈窈、萧纲等人的《筝赋》中,均有体现。

(二)演奏技巧

汉魏六朝时期,筝的运用达到了我国历史上的第一次高潮,因此筝独特的演奏技巧的产生是必然之结果。在八篇《筝赋》中,对这些演奏技巧有或多或少的记录。

萧纲在其《筝赋》中写到:“照琼环而俯捻,度玉爪而徐牵。”[5](2996)这是对现今仍为沿用的一种演奏技法“捻”的记录。“捻”是右手的一种表现手法,十分常见。

接下来是“掩”,即按。“抑”与“掩”相近,即重按。顾野王的《筝赋》中记录到:“始掩抑于《纨扇》”。[5](3474)这是一种层层推进的手法,更适合描绘湍流的河水、层层叠叠的山川。

在萧纲和贾彬的《筝赋》中均提出了“抑按”一词,为左手演奏技巧,通过按压力度改变音高,笔者认为与现今的滑音如出一辙。

最后是“调”。顾野王在《筝赋》中这样写道:“调宫商于促柱,转妙音于繁弦”。[5](3474)通过其叙述,笔者认为这与现今的临时变化音、临时转调相似,是一种将音升高或降低的演奏技巧。

汉魏六朝时期涌现了大量优秀的筝曲演奏家,这促使了此时期筝的发展与创新。八篇《筝赋》的作者亦是如此,他们同样是优秀的演奏家,但他们的《筝赋》却让我们从现存的只言片语中“重拾”当年他们纯熟技巧的风采。总的来说,汉魏六朝时期,筝在演奏技巧上已经有了基本的体系,时至今日仍有一些演奏技巧沿用至今,证明了当时筝的高度繁荣及人们智慧的结晶和审美情趣的不断提高。

六、《筝赋》中的筝曲

文字的记载,仅能让我们通过其华丽的辞藻,在自己的脑海中构绘出其原本的相貌,而乐曲的流传则不然,它更能让人们通过听觉的感受,直观地了解历史的原貌。但往往随着时间的不断流失,乐曲会以一种不断发展、传承的方式留存于世,也并未它原来的样子了。汉魏时期的筝曲,便是如此。在汉魏六朝时期的八篇《筝赋》中,均有对筝曲的描述文字。

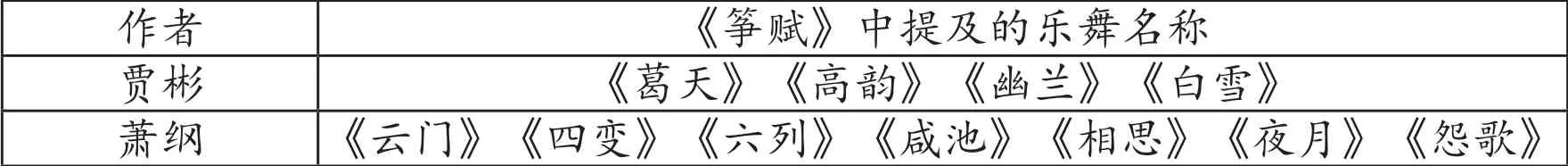

贾彬的《筝赋》中这样记载到:“宾主交欢,鼓铎品列;钟子授筝,伯牙击节。唱 《葛天》之《高韵》,赞《幽兰》与《白雪》”。[5](1979)从中我们不难找到四部曲名——《葛天》《高韵》《幽兰》和《白雪》。远古时期有一氏族名为葛天氏,现今依然有对其歌曲的记载,共八首,筝曲《葛天》则是在此基础上改编而成的。《幽兰》则有传说为孔子所做,早期孔子得不到诸侯的赏识,认为自己怀才不遇,将自己比喻为深山的兰花,从而创作出此曲。

萧纲的《筝赋》中写到:“谐 《云门》 与 《四变》。杂《六列》与《咸池》和奏《相思》而不见。吟《夜月》而《怨歌》。”[5](2996)其中的《云门》、《咸池》是“六代乐舞”之中的两部乐舞,《云门》——黄帝时期乐舞、《咸池》——尧时的乐舞。

而《相思》《夜月》和《怨歌》是女子表达思念、相思之曲。《怨歌》汉代乐府歌曲,乐曲委婉、哀怨,所表达情感可歌可泣。

不仅仅是贾彬、萧纲的《筝赋》中,在陈窈和顾野王的《筝赋》中均有对筝曲的记载。可以说,《筝赋》中对于筝曲的记载,从另一个方面对汉魏六朝时期筝曲的发展提供了佐证。其中记录的乐曲从古典曲到汉魏六朝均有,这也证明了汉魏六朝的筝曲继承古曲的同时也产生了新的音乐。(见表1)

表1 不同作者在《筝赋》中对于筝曲的记载

结 语

“与西方古典美学偏重理论化,逻辑化和体系化的倾向相比,中国传统美学在表述方式上,内容和在内在精神构成方面,则更多地呈现出诗性的气质和秉性。”[8](43)正是因为如此,在汉魏时期,文人墨客将筝乐艺术所体现出的东方美学的诗性气质,通过《筝赋》,淋漓尽致地表达出来。

所谓汉魏时期,实际上是先后经历了三国鼎立、两晋、南北朝等分裂的大动荡时期,社会政治的动荡,虽然造成了人力物力的流失,但与此同时,也促进了不同民族、不同地区文化间的交流和融合,可以说魏晋时期也是我国历史上文化发展最为迅速的时期之一。可以说,此时期是一个包罗万象的时期,既传承了秦汉时期“旧”的风俗、文化,又产生了顺应时代潮流的新声,这不仅仅是汉魏六朝文化史的变迁,更是音乐史的不断前进。正是由于这种新旧文化的不断碰撞,使得人们对文化、艺术、音乐的审美不断增强,更将筝艺推入了历史的高潮。筝的艺术价值也由此体现,上至王公贵族,下至黎民百姓,均对筝十分喜爱和认可,在祭祀、娱乐、婚丧嫁娶等长河中均能看到筝的身影。

“假如没有人类艺术全部成果的积累,人类的生活在美的方面将是不可想象的。”[9](121)汉魏六朝时期的八篇《筝赋》记载了筝从制作到乐曲留存的情况,在汉魏六朝的《筝赋》描绘中我们不难发现无论是制作、审美、技巧以及乐曲,均已超越了前朝,达到了一个高潮。从真实的文字记载中让我们窥探到了当时筝艺术在人们生活中重要的审美价值,更从这种艺术形式中感受到了汉魏时期的美学思想,即更重视自然审美,精神自由,思想融合。

注 释:

①清代严可均编《全上古三代秦汉三国六朝文》一书,可参阅中华书局1965年版;

②唐代许坚所撰《初学记》(全三册)一书,可参阅中华书局2004年版;

③清代陈元龙所编《历代赋汇》(全十二册)一书,可参阅凤凰出版社2018年版;

④唐代欧阳询著《艺文类聚》(上下册)一书,可参阅上海古籍出版社2000年版。