体验的绵延

——现代主义视域下的早期实验影像瞬间性分析

李新铎(北京交通大学 建筑与艺术学院,北京 100044)

对瞬间的捕捉是西方美术几百年来的重要主题,这一努力一直持续到影像技术的出现才告一段落。因为在照相术面前,这种千方百计想要在画布上呈现的瞬间性根本不值一提。自科学透视法发明以来,“绘画便在两种追求之间徘徊:一种属于美学范畴——表现精神的实在,在那里,形式的象征含义超越了被描绘物的原形,而另一种追求是仅仅用逼真的模拟,替代外部世界的心理愿望。”[1]191但形似并不能将运动的瞬间充分地表现出来,因此我们看到了巴洛克艺术对戏剧性追求和现实主义对于客观性的执着。进入现代主义之后,随着影像技术的出现,这一问题得到了彻底解决。在这一进程中,我们同样不能忽视达达主义者以及后来的超现实主义者所起到的重要作用,他们的作品中所表现出的随机性和偶然性与早期影像手段相结合之后,碰撞出了新的火花。

如果要给现代主义的这种审美倾向寻找一个起点,那就是波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821.4.9-1867.8.31)。自波德莱尔以来,西方对于当下的、瞬间的、个性化的审美关注,得到了前所未有的加强,这一审美倾向的转变打破了漫长的古典主义宏大叙事所确立的永恒的、完美的、形而上的理想的状态。自波德莱尔以来所确立的现代性审美原则可以被看作是一种相对于过往的根本性转变,将历史长河中的、完美无缺的美转变成了即时的、有缺陷的美。这种批判的态度恰恰为康德的批判性美学所强调,“这种有缺陷的、现代的美的观念使美学与现代艺术创作和艺术批评直接发生关系,或者说在康德的思辨美学和艺术批评之间架起了桥梁,”[2]从而为现代主义艺术以及早期影像的创作奠定了思想基础。瞬间性的与个体化的审美代替了永恒的与大众化的审美。

我们不得不承认,这种转变的实现是与当时的生产力发展水平相适应的。19世纪早期,欧洲主要资本主义国家相继开始或已经完成了工业化革命,资产阶级开始登上历史舞台并成为社会的主流,这一新兴阶层对于美的理解必然与古典主义所推崇的永恒之美产生分歧。同时,工业文明所带来的大机器生产、现代的交通工具,使得人们以前所未有的方式重新审视这个世界,火车、汽车的速度所带来的瞬间感动是马车和双腿无法带来的。当电影开始出现,并成为重要的艺术创作手段之时,其根本属性就导致其必然带有现代主义的基本美学特征,即对永恒的抵触和对瞬间性的追求,以及建立在此基础之上的对原有思维逻辑的批判。

一、秩序的永恒与瞬间的丰富

对永恒的关注是西方艺术在相当长一段时间中的重要特征。我们可以从中世纪的教堂的镶嵌画、米开朗基罗西斯廷教堂天顶画里的亚当和夏娃的动作以及拉斐尔《雅典学院》古希腊先贤的神态中清晰地感受到这一点。这种稳定和平衡向我们传达的是对有序的、传统的、至高无上的真理的敬畏。这种对永恒的关注是古希腊、古罗马以来所确立的对完美的认知和对基督教成为古罗马国教,以及拜占庭之后相当长一段时间对拥有至高无上权力的教会与皇权的尊崇。另一方面,当1562年第一所学院在意大利诞生之后,美术作为一门可以在课堂上教授的学科,其审美标准受到乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari,1511-574)在《大艺术家传》中所提出的审美范式的影响。并且在后期的发展过程中,将这种审美的范式逐渐转变为对于题材与风格的要求。艺术家只有通过对经典作品的学习,以及在此基础上进行的创作才能得到学院的认可,其作品才能被认为是永恒的经典而得到传承。当然,在这一体系的运行过程中,艺术家们对于经典的认知从来不是一成不变的,对学院的规则必然会产生抵触。但不管怎么说,建立在古典主义永恒基础之上的学院范式,在相当长一段时间内成为艺术创作的唯一标准。同时也对教化民众,起到了积极作用。

1.卡拉瓦乔的启示

对决定性瞬间的兴趣并不是浪漫主义以来的专利,17世纪的巴洛克绘画中同样能够感受到瞬间性带来的紧张感。卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio,1571.9.29—1610.7.18)的作品《圣彼得受刑》就具有让时间凝固的视觉张力。他总是能够准确捕捉画中人物失去重心前的一瞬间平衡,似乎这一瞬间的平衡就能让人感受到圣徒的坚定信念,就足以让画前虔诚的信徒感受到上帝的荣光。卡拉瓦乔绘画中所营造出的紧张、恢弘气势并不是为了表现客观真实,而是为了拉近信众与基督教圣人之间的距离。将圣经中的人物用现实的手法来加以描绘,从而抵消宗教改革思潮对天主教保守势力的影响。巴赞(André Bazin,1918-1958)就认为,“电影只是在造型艺术现实主义的演进过程中最明显的表现,而现实主义的原理是随文艺复兴运动出现的,并且在巴洛克风格的绘画中得到最极端的体现。”[1]191

2.夏尔丹的客观性假象

不仅是卡拉瓦乔,巴赞从夏尔丹(Jean Baptiste Simeon Chardin,1699-1779)的作品中也得到启发,夏尔丹作品《正在画画的年轻学生》中,这个学生正在画画的瞬间被记录下来,但这一瞬间并非真正的瞬间,而是他虚构出来的一种客观性假象。因此,他说:“显而易见,夏尔丹作品中令人赞叹的客观性,与摄影师的客观性完全是两码事。”[1]192尽管这一时期现实主义画家努力在画面中营造出的客观瞬间与影像中的客观实在完全不能相比,但这种“虚假的”客观性营造却是有其历史意义的。19世纪中叶,法国现实主义绘画对“历史画最高地位、题材等级制这对姊妹原则”[3]78的重视,是对过分强调装饰性的浮夸的洛可可艺术反抗的结果。事实上,在法国古典主义学院体系中被列为最高等级的绘画题材(历史题材)被认为是具有再现人类历史上重大活动的重要意义,在这些以历史题材为主导的反洛可可作品中,对人物动作的瞬间以及激情的题材展现,被看做是对戏剧性瞬间所具有的重要价值的肯定。在这一瞬间,画面中所有的物象之间都具有一种统一的平衡关系,“最终,对统一性的潜心追求本身将要根据一种本体论上在先的绘画与观众之间关系——这种关系是实在的和虚构的——现实,来加以理解。”[3]84这种在绘画中对瞬间性的强调启发了法国戏剧批评家狄德罗(Denis Diderot,1713.10.5 —1784.7.31)在论戏剧批评中的观点,他希望在戏剧表演中能发展出一种类似于这一时期绘画中人物状态的新的戏剧表演艺术。狄德罗甚至希望剧作家放弃戏剧中情节的“戏剧化突转(coups de theatre)”,而是要追求“生动画面的东西(tablaux)”,并认为:“戏剧化的突转”是肤浅的,只有生动的瞬间画面才能给观众留下深刻的印象。

图1 夏尔丹,《正在画画的年轻学生》,法国,板上油画,21*17cm,1733年

现代主义艺术对于瞬间的表现,一方面将文艺复兴以来对于永恒的赞美打破,同时也通过一系列的实践将对当下的时间的关注提升到了前所未有的高度。在19世纪,一种新的捕捉瞬间的技术——摄影已经开始出现并逐渐趋于成熟。摄影的出现,一方面代替了绘画作为记录伟大人物丰功伟绩与光辉形象的更加便捷的手段,另一方面也使得诸如夏尔丹等现实主义画家的绘画作品中所努力追求的客观性变得不值一提。

在西方在完成资本主义工业革命的同时,美学的现代性所带来的是先锋派艺术的产生。这些先锋派艺术家所标榜的是打破西方艺术长久以来形成的美学规则,背弃学院的审美体系,运用一切可以使用的出位方式来表达自己的批判态度。对已有规则的批判往往意味着对普遍美的抛弃和对个性美的崇尚,美变成了一个相对的概念,而不再是一个绝对的真理。这一背景下开始的影像实践,在现代主义先锋艺术家的手里,就理所当然地代表了当时新兴的资产阶级对于美的理解,自然会带有这些先锋派艺术的基本特征,这是一种瞬间的,反传统美学的,具有天然客观属性的全新艺术形式。

二、现代主义的瞬间

无论是从弗莱(Roger Fry,1866-1934)贯穿到弗雷德(Michael Fried)的现代形式主义批评体系,还是以黑格尔、康德为源头的哲学思辨,都是对现代主义的瞬间中所蕴含的永恒与秩序做了阐释。“(在他的著作《拉奥孔》中)德国人莱辛(Gotthold Ephraim Lessing,1729.01.22-1781.02.15)提出了一个重要概念‘最富于孕育性的顷刻’(Der prägnanteste Augenblick)考虑到这一概念是在从黑格尔(George Wilhelm Friedrich Hegel,1770.8.27—1831.11.14)到波德莱尔,一直到卡蒂埃·布列松 (Henri Cartier-Bresson,1908.8.22-2004.8.3)那里的理论负载,它的重要性是如何估计都不会过分的。”[4]

19世纪之后,时间成为艺术家们进行艺术探索的重要组成部分,他们希望能够通过捕捉时间,记录下瞬间所发生的东西来打破复制性艺术的桎梏。这种对偶然性、即时性的表现,一方面是新兴社会阶级差异化审美的要求,另一方面,“对物质性的狂热服从并非是一种社会状态的原因而是它的结果,在这一社会状态中,只有偶然所揭示的东西,才能免于虚假的意识,摆脱意识形态,不被打上人类生活状态的完全具体化的烙印。”[5]因为在偶然中,人的创造性才能被激发出来,进而跳出程式,实现更多的可能性。当然,在这里并不是说只有偶然状态下所获得的结果才是我们所追求的最终目的,在比格尔(Peter Burger)看来,先锋主义者试图掌握日常生活中的这些不可预见性要素,将其关注点指向按照“手段—目的”原则组织起来的社会活动之中,这样就导致了这些现代主义者意在试图掌握这种偶然,并使超常性变得为其所控。

1.印象主义的偶然

对偶然性的捕捉在印象主义和后印象主义的作品中随处可见。1892年2月至4月间,莫奈为鲁昂大教堂绘制了三十余幅油画,这三十几幅油画从不同的时间、空间中描绘了处于不同角度和光线下的鲁昂大教堂,给人们呈现的是一个个不同瞬间之下的光线与色彩变化。这一系列画面所记录的已经超越了瞬间本身,让我们感受到了瞬间之外的生命的永恒之美。再比如德加所画的《芭蕾舞少女》系列,紧紧抓住少女在跳芭蕾舞时的瞬间动作,演员的灵动舞姿所带来的光影变化将瞬间的美好停留在画布之上。

如果说早期印象主义者如莫奈、德加等倾向于通过表现时间的瞬间变化来展现色彩和光线的丰富性,从偶然性中窥视永恒,那么塞尚则是通过在空间上打破文艺复兴以来所建立的科学透视法法则,将空间放在真实的视觉感受基础之上来加以体验,从而在空间的基础上表现时间的凝固。“塞尚从印象派画家那里继承了接受大自然现象的纯粹视觉碎片的总的概念,却如此强有力地将自己的想象力集中在某些色彩和色调的对比上,以至于他能够建立起形式,而且仿佛从内部重新创建了形式;在他重建形式的同时,他一下子重新创建了连同色彩、光线和大气在一起的形式。正是这种令人惊叹的综合能力,让我对他的作品充满痴迷。”[6]塞尚所创造的这套完善的形式系统与印象主义者们在瞬间中找寻的变化有很大的不同,塞尚的研究已经超越了物理的时间的羁绊,而表现出了一种对于自然的持续在场感的追求。在他的画面中看不到时间的流逝,所有的物体都被固定在了一个特定的时间和空间之中。

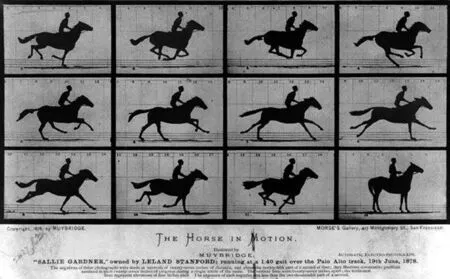

图2 麦布里奇,《马的动态》,1897年

2.精神的自动主义与瞬间性

当对瞬间的浓厚兴趣达到一定的高度之后,随着技术的进步,照相术出现了。这就使得几百年来艺术家们所苦苦追求的这一瞬间的偶然,以及画家们千方百计希望在画布上呈现的虚假的客观性(如夏尔丹的《正在画画的年青人》),在照相机快门被按下的一瞬间变为了可能。在这不断努力的过程中,我们能够清晰地感受到瞬间给我们带来的丰富的可能性、质疑经典的勇气,以及面对所谓完美所表现出的批判精神,而这是在古典主义的永恒中难以实现的。

1897年,麦布里奇(Eadweard J. Muybridge,1830.4.9-1904.5.8)第一次用相机记录下了一系列正在奔跑的马的影像,他的这一实验原本是为了研究动物的运动姿态,但后来却成为前卫艺术家们的创作灵感源泉。在当时的摄影技术条件下想要记录被摄物的瞬间动作几乎是不可能的,麦布里奇这一开创性的摄影实验成为最早记录同一物象连续动作的动画,为后来的电影出现奠定了基础,同时也回答了其好友的疑问,也就是马在奔跑时是会四脚同时离开地面的。在这之前的摄影作品,由于曝光时间的限制都只能拍摄静止的物体,通过麦布里奇的实验,真正将我们带到了真实、客观的表现瞬间的时代。

第一次世界大战期间,反对战争的艺术家们纷纷逃到中立国家瑞士,在苏黎世这个战火中的避风港继续进行艺术创作。战争给人类带来的巨大痛苦让这些艺术家开始怀疑一切既有的规则和范式,进而挑战一切,否定一切。在这一过程中,精神的自动主义和梦境成为达达主义和后来的超现实主义创作灵感的源泉。达达的挑战一切不仅是在艺术领域,同时也在诗歌、政治等范围内产生了巨大影响力。当达达主义的偶然性与影像结合到一起之后,碰撞出了新的火花,因为摄影感光底片所映射出来的客观实在是一种真正的幻象,这也正是达达主义者以及后来出现的超现实主义者所推崇的虚幻的真实。

(1)基于偶然性的拼贴

图3 让·阿尔普,《根据偶然规律安排的拼贴》,1916年

让·阿 尔 普1916年的《根据偶然规律安排的拼贴》就是在这样的理念指导之下的作品。“他把剪好的上了不同颜料的一些纸条放在一个画夹上,有颜色那一面朝下,然后他不经意地将它们放置在框定边缘的底板的表面上,也就是说,无意识的动作的次序翻转和摆放 它 们。”[7]111这 样 一种随机的偶然创作在阿尔普看来是在无意义中探寻无限的意义。意外的因素在艺术作品而非自然中具有它的一席之地,在那里,我们所面对的是一个制造出来的而非知觉到的偶然。马克 思·恩 斯 特(Max Ernst,1891—1976)、劳乌尔·豪斯曼( Raoul Hausmann,1886-1971)、汉 娜·赫 希(Hannan Hoch,1889-1978)等人也在创作中发现了这种“神秘主义力量”支配所带来的偶然性结果。

马克思·恩斯特使用“摩擦”的手段激发自己的创作灵感,他认为,这种非理性的潮流对艺术、诗以及科学等领域都有重要影响。他将性质上非常遥远的不同类物品组合到一起,从而导致了一种“幻象”的产生,这种幻象与梦境创造了相似的共同点。巴黎达达成员们包括恩斯特在内都对拼贴产生了强烈的兴趣,随机的拼贴并非仅仅局限在绘画领域,而是很快就拓展到了文学、诗歌创作中。特里斯坦·查拉(Tristan Tzara,1896-1963)就曾经发明了一种词汇搭配图标,将看起来毫不相干的文字随机的拼贴在一起,从而产生了一种戏谑的效果,让偶然性发挥作用,具有与绘画拼贴类似的效果。“诗的拼贴法并非绝对是一种出人意料之外的侥幸取胜的方法,根据杜尚的见解,它与辅助用的现成的东西很接近。情况好比是这样,有人事先负责提供一个完全是现成的文本,然后再与另一个某些地方做过修改或变动的文本相交配。”[7]113

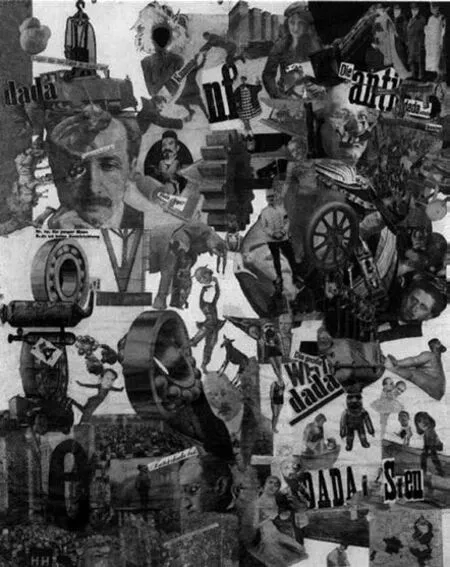

图4 汉娜·赫希,《达达派用厨刀戳穿了魏玛德国的啤酒肚文化时代(Cut with the Dada Kitchen Knife through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany)》,1919-1920年

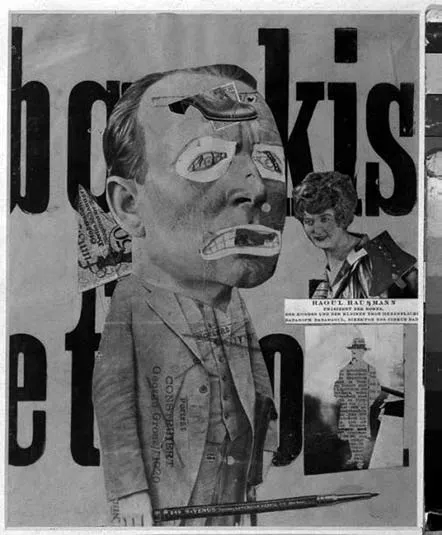

图5 劳乌尔·豪斯曼,《艺术评论家》(The Art Critic),1919—1920 年

(2)摄影蒙太奇对经典的消解

随着拼贴的使用越来越广泛,其价值的多元性得到进一步发展。艺术家们已经不能满足于对文字的随机组合,进而发展到了对摄影图片的蒙太奇拼贴。这种对图片的拼贴夹杂着对经典的解构和反叛,同时又具有偶然性的特征。这种蒙太奇拼贴摄影方式,在后来的广告招贴画中有长足的发展,并得到了广泛的应用,但很快就又回到了现代主义艺术家的怀抱。在这期间,劳乌尔·豪斯曼和汉娜·赫希运用这一方式进行了大量艺术实践。例如,汉娜·赫希的《达达派用厨刀戳穿了魏玛德国的啤酒肚文化时代》和劳乌尔·豪斯曼《艺术评论家》就试图用非理性、混乱的方式打破秩序的束缚,因为在他们看来,人们对古典主义、经典、伦理的重视为一战的爆发提供了温床,只有通过消解经典,才能真正激发人的创造性。

达达主义之后的超现实主义者们继承了达达这种颠覆一切的传统,并且将原本繁复的程序进行了删减,因此我们可以说,超现实主义实际上只是对达达主义这一过于庞杂丰富的内涵加以编码整理和删繁就简的加工。当这些先锋艺术家们遇到影像这种新的媒介手段时,理所当然将这种带有偶然性、自动性的创作方式带入影像艺术之中。

这种瞬间性究竟是什么呢?如果回想前文所提到的种种美术史中的经典作品,也许我们就能从中看到某些端倪。夏尔丹想要在作品中努力营造出一种客观性,尽管这种客观性在今天看来是很虚假的,但如果与达维特(Jacques-Louis David,1748—1825)的《贺拉斯兄弟的誓言》中人物类似戏剧表演的虚假相比,《正在画画的年轻学生》中背对观众画画的瞬间更具有一种专注力。这种瞬间的专注力正是迈克尔·弗雷德(Michael Fred)在他们著作《艺术与物性》中所强调的。[8]而马克思·恩斯特、劳乌尔·豪斯曼、特里斯坦·查拉等人具有反叛精神的作品正是建立在偶然和自动性的基础之上。我们仔细分析后就会注意到,这是一种让观者在相对短暂的时间内就能强烈感受到的,并且能够使整件作品传递给观者的信息被完整感悟的方式和手段。

三、早期影像艺术的瞬间性

早期影像中的瞬间性需从两个角度进行区分:电影范畴内的早期影像和具有先锋属性的早期实验影像。按照汤姆·甘宁(Tom Gunning)的说法,早期电影具有一种视觉上的奇观,这种具有吸引力的电影“大都是由杂耍表演构成——包括舞蹈、杂技技艺、歌舞段落、恶作剧电影、旅游者的视点、都市场景、游行,以及其他一些公共事件的记录。”[9]从这些特征可以看出,其主要是为了满足大众的审美趣味从而导致其不可避免的商品属性。如果按照格林伯格(Clement Greenberg,,1909年-1994年)对前卫艺术与庸俗文化的定义,那么正如他所说:“与前卫艺术一起到来的,是在工业化的西方出现的第二种新的文化现象,德国人给这一现象取了个精彩的名字Kitsch(垃圾、庸俗艺术):流行的、商业的艺术和文学,包括彩照、杂志封面、漫画、广告、低俗小说喜剧、叮砰巷的音乐、踢踏舞,好莱坞电影,等等。”[10]11我们不能说,这一时期面向大众的,以商业目的作为取向的奇观性电影都应归为庸俗艺术,但格林伯格的研究为我们提供了有意义的参考。前者作为一种工业革命的产物,“以庸俗化了的和学院化了的真正文化模拟物为其原料”,[10]12影像在逐渐成为大众消遣以及攫取商业利益的工具的同时,现代主义先锋艺术家们也将影像看做是前卫艺术创作的重要媒介和手段,将原本在绘画、蒙太奇摄影拼贴中难以实现的客观性,对瞬间的描绘以及精神的自动主义借用影像的手段来加以实现。本小节仅对具有先锋属性的早期实验影像中表现出的现代主义瞬间属性进行分析,电影范畴内的早期影像不作为研究的对象。

在这其中,曼·雷(Man Ray,1890-1979)的超现实摄影和实验影像影响巨大。他的实验电影《海星》在1928年上映,影片改编自法国超现实主义诗人罗伯特·德斯诺(Robert Desnos,1900.7.4-1945.6.8)的同名诗。德斯诺与布雷东(André Breton,1896–1966)、阿拉贡(Louis Aragon,1897-1982)等人一起被看做是超现实主义文学的先锋。前文已经提到,达达在绘画中运用的拼贴手段很快就进入了诗歌和文学领域,这种精神的自动主义的手法以及随机的创作方式表现出了丰富的可能性。查拉就曾经将诗歌分为“作为表现手段的诗”和“作为精神活动的诗”,后者依靠的是不由自主的思维活动,而前者是一种思维逻辑的产物,具有逻辑性。达达主义对诗歌的新创造是为了将艺术、文学与生活之间的距离拉近,从而消除其与普通民众之间的隔阂。

曼·雷在这部电影中将不由自主的思维活动方式,以及超现实主义的自动主义与无意识表现得淋漓尽致。影片的大部分镜头都用滤镜进行了处理,将原本清晰的影像模糊化,从而让观众无法获得清晰的物像。在混沌的影像和对清晰感的渴望中,观众沉浸在这种类似于雷诺·阿绘画笔触的滤镜风格中,一边是真实的客观世界,一边是曼·雷精心营造的超现实主义梦境。这种混沌的影像风格就如同达达主义的随机拼贴诗歌一样,在充满不确定性的同时,又能让人们感受到无限的生机与活力。这种方式显然与建立在类似杂耍、恶作剧、旅游者视角基础之上的“吸引力”电影方式有很大的差异,是一种更加前卫的表达手段。

图6 梅雅·黛伦,《时间变形中的仪式》,1946年

在达达和超现实的影响之下,诞生了众多前卫的实验影像。梅雅·黛伦(Maya Deren,1917.4.29—1961.10.13)在1946年拍摄的实验影像《时间变形中的仪式》就将瞬间的偶然所具有的丰富可能性充分表现了出来。影片中个人的情感的表达与仪式所代表的秩序完全对立起来,表现了艺术家的反叛精神。影片3分10秒处,两个女人将毛线缠成圆球,代表规则的毛线不断地从梅雅手中消失,灿烂的笑容在脸上绽放,慢动作将这一瞬间的细节都表现了出来。在这一段落中,时间的凝固与偶然性事件得到了充分的彰显,女主手中毛线被不断抽离,在镜头前肆意的飞舞,升格之后女主的慢动作似乎是在欢快的跳舞,随着她手中的线完全消失,所有挣脱束缚的喜悦都在这一刻被放大,时间已经停滞。

镜头转到旁边的大厅,所有人都在跳舞,前面将毛线缠成线球的女子此时已经化身修女来到舞池中央。在这其中,舞会的仪式代表了正统的规则,然而规则就是要被打破的,在这看似充满欢乐的时刻,所有的一切都充满了不确定性。男人和女人在不同的人面前游走,两个人似乎要开始跳舞,下一秒又转向另一个人,没有什么是固定的,没有什么是不能被改变的。在这期间,镜头中出现的所有人的动作与表情呈现出一种演员倒放表演然后反向播放的假象,每个人的动作和表情都看似极不自然,你似乎完全无法预测下一秒将要发生什么,舞会原本应该具有的仪式感已经消失。在这期间还不时夹杂着突然出现的定格画面,时间在这一刻已经停止,不自然的表情和动作瞬间被无限放大。这种不自然预示着隔阂,预示着每个人内心中的空虚和对未来的恐惧。在这其中,仪式在某种程度上代表着永恒,个体则代表着瞬间和偶然。

当下一场景转换到户外,有着雕塑般身体的男性与逃离舞会的女性欢快地起舞。在户外的空间里,舞会的仪式感消失了,取而代之的是自由的跳跃,没有规则束缚的自由。最终女人消失在了海水之中,一切随着死亡的降临又回归到永恒和秩序。整部短片都采用无声的方式拍摄,将喧嚣、嘈杂隔绝在影片之外,同时也将与主题无关的叙事性要素全部屏蔽,从而让观者将注意力完全放在偶然性与秩序性的对立之上。

四、结语

早期实验影像中所表现出的瞬间性特征并非悬置的封闭个体单独存在,而是需要将其放置于现代主义的语境下来加以考量。这种语境包含了人类进入现代主义之后对于时间、空间的理解,其生活方式、思维方式等各个方面都与古典主义时期有着根本性的改变。黑格尔最早意识到了这种变化,“在黑格尔那里,时间不再是一种线性的流动,而是某种过去、现在与未来的交织并存状态,甚至可以是某种过去、现在与未来的互逆状况。在这里,重要的已经不再是过去、现在和未来这样的古典式划分,而是这种划分只有暂时的和不完全合理的意义;合理的时间观则在于对这种暂时性和不完全性的克服。当下的意义,不仅仅在于被把握在哲学里的历史教训,或是现时经验,而是未来的一种可能性。”[4]

当我们回过头来重新审视现代主义的瞬间性中所蕴含的动力与激情时,重新审视达达和超现实主义者,以及后来的先锋艺术家们借助影像来诠释其对美和时间的理解时,我们不得不重新思考在今天乃至未来这样一个大的影像爆炸的语境中,我们在面对虚拟现实、人工智能、物联网所带来的彷徨与疑问中,对瞬间的重新审视或许会让我们找到答案。因为当新的手段和秩序在重新建立的过程中,瞬间所具有的开放属性依然能够让我们在每一个富有创造性的当下获得持续的在场。