革命斗争时期中国共产党领导下新美术传播的“人民”与“国家”意识①

吕少卿 文苑仲(南京艺术学院,江苏 南京 210013)

一、毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》为新美术传播定向

图1

1942年,延安文艺座谈会的召开是中国革命文艺史上最重要的事件之一,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)是党制定文艺路线和方针政策的纲领性文献,对百年来中国文艺发展产生了重大的影响。《讲话》的理论核心是把文艺与中国共产党“新民强国”的情怀理想,或者说社会主义目标,直接、紧密地联系起来,要求革命文艺在价值立场和表现形式上努力达到革命文艺或社会主义文艺的高度,成为“新民强国”的推动力量。《讲话》尽管没有直接论及美术传播问题,但实际上在“以人民为中心”与“国家意识与形象塑造”的总体思路下对新美术传播的对象、目标、内容等都做出了清晰的规定和具体的指导。

从传播对象来看,党领导下的新美术传播主要面向人民大众,即对人民传播。面向人民大众的美术传播要真正了解和熟悉群众。在革命根据地,美术传播的接受者是工农兵及其干部,开展美术传播要和群众打成一片,熟悉他们、了解他们,熟悉他们的工作和生活,了解他们的语言和情感。这需要在学习马克思列宁主义知识的基础上,在生活中学习,把立足点从小资产阶级转移到工农兵群众上,深入他们的生活,参与他们的实际斗争。同时,面向人民大众的美术传播要在普及的基础上寻求提高。在当时情况下,由于广大工农兵文化程度普遍较低,普及工作更为迫切。通过比较简单、浅显、易于群众接受和理解的美术作品的传播,提高工农兵群众的斗争热情、鼓舞他们的信心、加强他们的团结。当然,普及与提高不能截然分开。人民群众的文化水平在接受普及的过程中也会逐渐获得提升,所以在要求普及的同时,他们会逐渐要求提高。这种提高不是不切实际的提高,而是以已有的普及为基础的提高,它“为普及所决定,同时又给普及以指导”。[1]121向人民大众传播浅显易懂的普及性美术不但不妨碍提高,反而是为提高工作奠定必要的基础。除了为群众所需的提高以外,还有为干部所需的提高。干部是群众中的先进分子,所受教育一般比群众更多,而且承担着教育群众、指导群众的责任,所以有必要向他们传播比较高级的作品。帮助干部提高,也是间接帮助群众提高。最后,面向人民大众的美术传播要求美术专家关注、参与群众美术工作。美术专家不能割断同美术普及工作者的联系,要帮助和指导他们,也要从他们的工作中学习,创作出人民需要的优秀作品。

从传播目标来看,党领导下的新美术传播是为了协助和推动人民群众的革命事业,即为人民的革命事业传播。为人民的革命事业传播首先必须站在无产阶级和人民大众的立场上,也就是站在党的立场上,坚持党的路线方针。中国共产党的使命担当在于领导中国人民的解放事业,实现新民强国的夙愿,所以党领导下的包括美术传播在内的各项文艺工作都是为了更好的协助其他革命工作,“借以打倒我们民族的敌人,完成民族解放的任务”。[1]106此外,为人民的革命事业传播表现为服从于政治。毛泽东强调,革命文艺服从的政治,不是少数精英政治家的权谋之术,而是指“阶级的政治、群众的政治”“是阶级对阶级的斗争,不是少数个人的行为”,革命的政治家“只是千千万万的群众政治家的领袖,他们的任务在于把群众政治家的意见集中起来,加以提炼,再使之回到群众中去,为群众所接受,所实践”。[1]124也就是说,服从于政治的立场就是服从于人民革命和解放事业都是的现实需要。毛泽东还指出,当时中国政治的根本问题是抗日,为此,党领导的美术传播应该在抗日这一点上与党外一切文学家艺术家团结起来,还要在民主上,在文艺方法艺术作风上(社会主义的现实主义)团结起来;同时,对右倾投降主义和“左”倾排外主义的错误坚决进行批判。再者,这个立场表现为对待敌人、统一战线中的同盟者和人民的不同态度。对敌人要“暴露他们的残暴和欺骗”;对同盟者“有联合,有批评,有各种不同的联合,有各种不同的批评”;对人民群众,人民的政党和军队“当然应该赞扬”,对于人民的缺点“应该长期地耐心地教育……使他们能够大踏步地前进”。[1]108

从传播内容来看,中国共产党领导下的新美术传播的内容是革命美术,是联系人民、表现人民的美术。其一,革命美术是源于现实生活的美术。文艺作品是社会生活在艺术家头脑中反映的产物,现实生活是创作之“源”, “人民生活中本来存在着文学艺术原料得矿藏……是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉”。[1]118革命美术必须在人民群众的现实生活、思想情感和存在境遇发现最真实、最生动、最丰富的创作资源。古今中外的优秀作品是创作之“流”,“是古人和外国人根据他们彼时彼地所得到的人民生活中的文学艺术原料创造出来的东西”。革命美术必然要批判继承一切优秀作品的遗产,从中汲取有益的东西,作为创作的借鉴。其二,革命美术是帮助人民群众推动历史前进的美术。文艺作品是现实生活的反映,但不能完全等同于现实,“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高,更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更带普遍性”。[1]119革命美术根据现实生活塑造的形象能够把现实中分散的、被视为司空见惯的矛盾和斗争表现的突出和典型,起到唤醒群众、动员群众和团结群众的作用,推动革命事业的发展。所以,革命美术是功利主义的美术,但不是局部的、狭隘的功利主义,而是以“最广大人民群众的目前利益和将来利益的统一为出发点的”功利主义。[1]123其三,革命美术是坚持政治标准和艺术标准统一的美术。毛泽东尽管作出“文艺从属于政治”的论断,但并不是把政治作为衡量艺术的唯一标准。政治上反动却带有艺术性的作品,容易蛊惑和毒害人民;政治上进步但缺乏艺术性的作品,没有打动群众的力量。所以,优秀的革命美术作品必然符合“政治和艺术的统一,内容和形式的统一,革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一”[1]127的要求。

总之,《在延安文艺座谈会上的讲话》是党的文艺方针政策的首次系统阐述,它确立了人民在文艺中的主体地位、确定了文艺与国家(政治)的关系,对新美术传播对象和目标做出了清晰的规定。正如王杰指出的,尽管毛泽东《讲话》在学理上“是关于社会主义文艺的理论的基本原则,它不应该直接成为文艺政策”,然而,由于其有很大的运用空间,“其事实上成为不同时期文艺政策的基础”。[2]所以,毫无疑问,《讲话》中的文艺思想对新美术传播内容做出了具体的指导,是党在各个时期制定具体美术传播政策的理论依据,从而为百年新美术确定了基本方向:在“以人民为中心”与“国家意识与形象塑造”的总体思路下对人民传播、为人民的革命事业传播和传播革命美术。

二、革命斗争时期中国共产党领导下的美术传播媒体

中国共产党向来注重传播媒体的建设,并非常重视美术的宣传作用。所以,即使在艰苦的革命斗争时期,中国共产党仍然坚持创办报纸、期刊、图书等各类美术传播媒体。中国共产党领导的美术传播媒体包括党政报刊的美术栏目和美术专业报刊与出版物,前者以其导向性、权威性发挥着掌舵定向的作用,后者以其多样性、趣味性更加贴近人民群众,二者相互补充、相辅相成,不仅面向工农兵和知识分子传播革命美术,而且宣传党的政治理念、施政方针等,推动革命事业的发展。

(一)掌舵定向的党政报刊美术传播

党政报刊作为党的“喉舌”,其主要目的在于宣传、贯彻党的政策方针,除了政治、军事等内容,也对美术给予了相当的重视。早在红军时期,党政报刊就开始借助插图作为宣传的辅助,中央工农民主政府机关报《红色中华》(1931年12月11日创刊,延安时期改为《新中华报》,是中共中央机关报,也是陕甘宁边区政府机关报)、中国共产主义青年团湘赣苏区省委机关报《列宁青年》等都设有插图。到了延安时期,“皖南事变”之后创办的中共中央机关报《解放日报》通过开设副刊,刊登包括美术在内的各类文艺方面的内容,成为美术传播的重要媒体。

1941年5月,为了适应宣传形式需要,中共中央决定将《新中华报》和新华社编的《今日新闻》合并,出版《解放日报》。延安《解放日报》于当月16日正式出版,至1947年3月27日由于国民党军进犯延安报社人员转战陕北而被迫停刊。它不是一般意义上的报纸,而是“担负着统一解放区军民的思想、指导工作、进行革命教育的重任”。[3]8就文化和文艺方面来看,在推行党的文化政策和文艺政策、推动党领导的以为工农兵服务为中心的新民主主义文化在解放区占据主导性地位的过程中,作为中共中央机关报的《解放日报》发挥了积极作用。

为对DMS/RS进出库复合作业在不同任务量的情况进行分析,设计具有不同参数场景的问题进行数值实验。具体参数设置如表2所示。

延安《解放日报》的美术、文学等文艺方面内容主要刊登在副刊。它在创办之初没有独立的副刊或文艺专栏,直到1941年9月16日开始创办副刊,其演变大致分为三个阶段:第一阶段从1941年9月16日至1942年3月31日,出版“文艺栏”,包括“八大专栏”,占第四版的一半;第二阶段从1942年4月1日改版至1946年11月19日,报社大部分人员撤离延安为止,出版“综合性副刊”,占第四版整版;第三阶段从1946年11月20日至1947年3月10日,《解放日报》由四版减少至两版,副刊并入第二版,在星期日出版“星期日增刊”刊登副刊文章。延安《解放日报》副刊前后出版了5年半,“是当时全国报纸中发表文艺作品最多、规模最大、持续时间最长的文艺阵地”。[3]312

图2 《晋察冀画报》第9-10期刊登王朝闻雕塑《毛泽东肖像》

图3

延安《解放日报》副刊的美术内容主要涉及美术展览的介绍与评论、美术家作品的评论、美术创作问题的讨论、群众美术运动等。1941年8月,在正式开设副刊之前,延安《解放日报》就对陕甘宁边区美术工作者协会举办的“边区美协一九四一年展览会”进行了关注,并于1941年8月18日和8月28、29日第2版先后刊登艾青的《第一日(略评“边区美协一九四一年展览会”中的木刻)》、胡蛮的《目前美术上的创作问题(为“边区美协一九四一年展览会”而作)》两篇文章。其中胡蛮的评论引起了一次著名的论战。针对胡蛮批评展览会上的作品不够重视政治命题,作为参展画家之一的力群于次月22日发表《美术批评家与美术创作者(读了胡蛮底“目前美术上的创作问题”之后)》一文予以了回击。力群指出,参展的作品并非不重视政治命题,反映边区人民生活的作品不仅仅是“风俗画”,有其政治含义;批评家不能只从主题、口号去看美术作品的政治性,也要关注表现的技巧,因为正如鲁迅所言:“一切文艺固始宣传,而一切宣传却并非都是文艺”,所以,“机械地强调‘政治’,把‘政治’看成唯一的东西,将会阻碍了边区美术的更加蓬勃的向前发展与多样化的”。[4]此外,关于美术展览,延安《解放日报》1942年1月7日刊登力群的《略谈“反侵略画展”》一文,1942年2月15日刊登江丰的《关于“讽刺画展”》等文章。关于美术创作的讨论,1941年12月2日,刊登江丰的《绘画上利用旧形式的问题》、王朝闻的《再艺术些》等文章;关于美术评论,1941年10月24日,刊登艾青的《序〈古元木刻集〉》、胡蛮的《列平的艺术》等文章;关于大众美术运动,1942年9月10日,刊登张仃的《街头美术》等文章。

(二)贴近群众的美术专业报刊与出版物

美术专业报刊与出版物,在革命斗争年代的宣传中,尤其针对文化水平偏低的广大工农兵群众,是非常直观、有效的手段。为此,中国共产党在革命斗争的各个阶段都积极编辑出版各类画报、画刊、画集,通过漫画、木刻、连环画、摄影等人民群众喜闻乐见的形式宣传党的政治理念和方针政策,从而使宣传工作更加贴近人民群众。

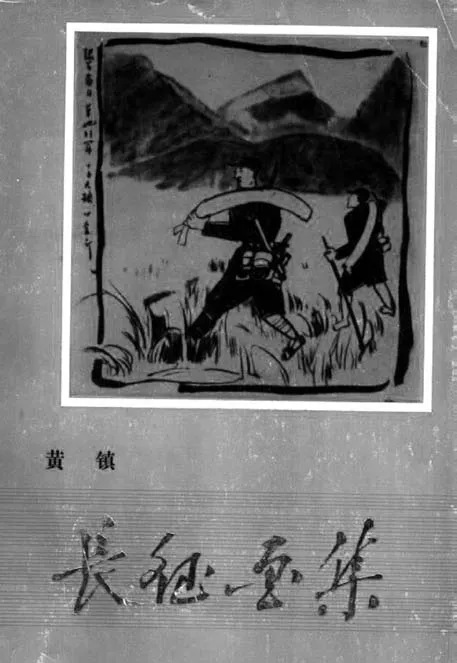

党领导下的美术专业报刊与出版物贯穿了革命斗争的各个阶段。上世纪30年代,党就开始重视美术刊物和画册的编辑出版,如1933年,中国工农红军总政治部创办的《红星画报》和中华苏维埃共和国湘鄂赣省军区政治部出版的《瞄准画报》,1933年10月,红色中华社出版的《革命画集》等。抗日战争全面打响之后,党领导的八路军和新四军积极运用美术这一宣传武器,借助画报、画刊、画集等美术传播媒体同日寇及试图破坏抗日民族统一战线的国民党当局展开文化战线上的斗争。主要有:八路军政治部编辑出版的《前线画报》(1937年7月创刊),南昌新四军战地服务团绘画组编辑出版的《老百姓画刊》与《抗敌画报》(1938年1月创刊),苏北解放区新四军军部绘画组编辑出版的《抗敌画报》(1938年1月创刊),晋察冀边区美协主办的《晋察冀美术》(1939年9月创刊),太行山鲁艺木刻工作团编辑出版的《敌后方木刻》(1939年7月1日创刊,出版过3期);晋西北美协主办的《晋西北大众画报》、《战斗画报》(1940年5月创刊),晋察冀军区政治部出版的《晋察冀画报》(1942年7月创刊,至1947年,出版过13期,其中第9和第10期合并出版),在桂林《救亡日报》(1947年8月24日至1941年2月27日)先后创办的《救亡画刊》《救亡木刻》《漫木旬刊》副刊、上海风雨书屋出版的黄镇创作的漫画集《长征画集》(1938年出版)等。解放战争阶段,从中央到各解放区都积极运用美术媒体向群众传播党的大政方针、前线战况、解放区军民生产生活,并讽刺国民党政府的腐朽、揭露国民党政府对人民的压迫。主要有:晋绥边区编辑出版的《人民画报》(1946年1月5日创刊);东北局宣传部编辑出版的《东北画报》(1946年1月创刊),冀鲁豫文联编辑的《冀鲁豫画报》(1946年创刊),中国人民解放军鲁中军区政治部出版的《前卫画报》(1949年初创办);东北画报社编辑的《古元木刻集》(1949年4月出版)等。

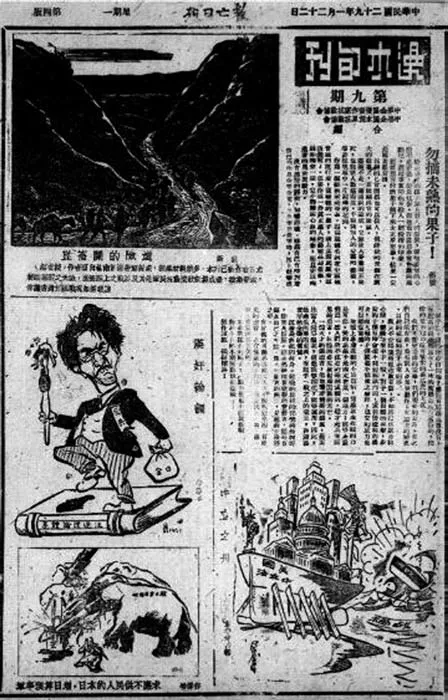

这一时期,党领导下的美术专业报刊与出版物是面向工农兵群众传播革命美术的重要途径。从表现形式上来看,这些画报、画集刊登的美术作品都是采用写实的、通俗易懂的风格,在引进西方绘画的透视、明暗的同时,注重吸收传统美术和民间美术的线条、色彩与造型特色,从而既有视觉真实性,又符合中国民众的审美习惯,容易被群众理解和接受。《晋察冀画报》第1期刊登的劫夫的漫画《如此扫荡》,描绘日军在汉奸带路下气势汹汹地展开“扫荡”却被八路军和老百姓伏击落荒而逃的情景。该作品由四幅漫画组成,有故事性,形象采用简练的线条勾画,略有夸张但不失真,幽默诙谐,符合群众口味,让观众一看就懂。从内容上来看,主要集中在工农兵生产生活和革命斗争,报导革命领袖形象、工农兵的生产生活和斗争情况、痛斥战争的残酷、对敌人的揭露与讽刺等。既有审美性、趣味性,又有教育性、宣传性。其中刊登在《晋察冀画报》9—10期合刊(1945年12月出版)的王朝闻的雕塑《毛泽东肖像》、莫璞的木炭画《毛主席与劳动英雄的会见》,以及刊登在《前卫画报》第9期(1949年6月出版)的连环画《新区人民与毛主席的像》等作品,表现了艺术家对革命领袖的歌颂、革命领袖与劳动人民的亲密关系和人民对革命领袖的爱戴,有力地塑造了革命领袖的光辉形象。《晋察冀画报》第4期(1943年9月出版)刊登的沃渣的木刻《八路军帮助人民麦收》,以及《古元木刻集》中的《和荒旱斗争》《菜园》《秋收》等作品都是对解放区生产生活和军民融洽关系的呈现。《古元木刻集》发表的《舍身炸坦克》《人桥》等作品表现了人民军队的英勇无畏、团结一致。刊登在《漫木旬刊》第9期(1940年1月22日)的漫画《汉奸论调》、刊登在《晋察冀画报》第2期(1943年1月20日)的漫画《法西斯的历史命运》等作品对敌人进行了揭露和讽刺。

综上所述,党领导下的美术媒体表现了“以人民为中心”与“国家意识与形象塑造”的美术传播总体思路。以延安《解放日报》为代表的党政报刊所刊登的美术类文章主要围绕美术与政治、美术为工农兵服务的中心思路展开,体现了党的文艺方针路线,配合党的政策宣传,具有鲜明的政治导向性,对解放区美术工作的开展发挥了掌舵定向的作用。美术专业报刊与出版物是党的文艺路线方针的具体表现,在革命斗争的各个阶段进行革命美术的传播,运用写实的、通俗易懂的风格形式表现工农兵生产生活和革命斗争的内容,使党领导下的文艺工作更加贴近人民群众。

三、革命斗争时期中国共产党领导下的美术展览与群众美术运动

美术展览与群众美术运动是革命斗争时期党领导下的新美术传播的重要途径。如果说报刊媒体的传播只能实现受众与美术作品的间接接触,那么,美术展览与群众美术运动则是直接的传播。革命斗争时期,通过举办和组织参与美术展览交流活动,解放区发展起来的联系人民、表现人民的革命美术获得了直接与广大工农兵群众接触的机会,是展示解放区美术成果的有效途径;通过群众美术运动,美术家得以融入人民群众,美术成为生产生活和斗争的一部分,是推动美术真正深入人民的重要举措。

(一)展示解放区美术成果的展览交流活动

为了促进解放区美术工作的展开、推动革命美术的发展、发挥美术的宣传效应,解放区积极举办各类美术展览,并组织参与全国性和国际性的展览交流活动。这些活动面向解放区和国内外的观众,展示了解放区美术的面貌,同时,传播党的文艺路线、政策方针和解放区的实际状况,从而起到鼓舞群众和政治动员的作用,并有利于塑造良好的政党形象。

图4 《救亡日报》1940年1月22日副刊《漫木旬刊》第9期

这一时期,解放区的美术院校、美术团体先后举办了多次美术展览。鲁迅艺术学院举办的美术展主要有:1938年9月18日,开幕的“‘九一八’纪念展览会”,展出木刻、漫画、摄影等作品百余幅;1939年5月10日,举行建校周年纪念活动并举办美术展览,展出了鲁艺学生创作的革命领袖画像、木刻、漫画等 作 品;1941年1月9日至12日,举行的鲁艺“美术工场首次展览会”,展出鲁艺师生的绘画、木刻、雕塑、工艺美术、建筑设计等作品百余件,包括江丰的木刻作品《上海三次起义》《囚徒》,夏风的木刻《百团大战》,古元的木刻《陕北小景》,华君武的讽刺画《中山先生的信徒们》,钟敬之的雕塑《小八路》,王朝闻的雕塑《大后方杂写》等。陕甘宁边区美协举办的展览主要有:1941年8月16日开幕的“陕甘宁边区一九四一年美术展览会”,展览会在三个相连的窑洞里,展出力群、刘岘、焦心河和古元等艺术家的一百多幅木刻作品,艾青对参展作品评论道:“这些成果不比国内任何对于木刻具有较长历史的地域的成果差些;不,它们已迅速地发展在中国木刻艺术的最前面,而且不久它们将可以和世界各前进国的艺术并驾齐驱了”;[5]1942年1月1日至5日的“反侵略画展”,展出蔡若虹、华君武、王式廓、张谔、王曼硕、钟灵贤等画家的47件作品,参展作品“几乎全部都是以尖锐的政治命题为中心的,这是美术服务于政治的,最迅速而直接的表现”,[6]例如,蔡若虹的漫画《三个寡妇》将德、意、日“轴心国”刻画为三个寡妇的形象,她们的“丈夫”是死在棺材中的“速战速决”,以此讽刺侵略者“速战速决”计划的破产;1942年2月15日至17日的“讽刺画展”,展出华君武、张谔、蔡若虹作品70余幅,毛泽东、王稼祥等党中央领导莅临参观,“对作者华君武同志等予以赞扬,勖以努力等语”,还通知其他领导人前往参观。[7]1943年4月,延安举办规模盛大的边区文教展览会和建设展览会,其中展出连环画、木刻、年画、剪纸、窗花、人像等3545幅,其中连环画349套,2831幅。这些展览促进了延安美术工作的创作,为广大观众提供了精神食粮,也起到了政治动员作用,鼓舞了解放区工农兵群众的斗争士气。

除了在解放区举办美术展览,党和中央领导还支持、组织美术作品参与全国性和国际性美术展览交流活动,尤其周恩来曾多次将延安美术家的作品带到国统区参展,为延安美术向解放区以外传播做出了突出贡献。1942年10月10日至17日,中国木刻研究会主办的第一届“双十全国木刻展览会”在重庆举行,共展出80余为画家的255幅作品,其中延安木刻作品30余幅,包括古元的《车站》《牧羊者》《农村风光》《哥哥的假期》《旅途》《割草》,力群的《落日教堂》《听报告》《女孩像》《伐木》,焦心河的《蒙古青年》,刘岘的《抗战建国》等。徐悲鸿看了参展的延安木刻之后,对其赞不绝口,称古元为“中国艺术界中一卓绝天才”,认为“古元乃是他日国际比赛中之一位选手,而他必将为中国取得光荣的”“古元之《割草》,可称为中国近代美术史上最成功作品之一”。[8]1942年5月1日,中苏文化学会主办的“中国送苏联木刻作品展览会”在中苏文化协会会场、开幕,展览结束后,选250幅作品送苏联展览,其中包括古元的《多学》《离婚诉》,力群的《女孩像》,焦心河的《膜拜》等延安美术作品。此外,1943年10月,在重庆举行的“第二届全国木刻展”、1946年9月18日,在上海开幕的“抗战八年木刻展”等都有解放区木刻作品参展。

(二)深入人民的解放区群众美术运动

1942年5月,延安文艺座谈会之后,延安文艺界开始大规模的整风运动,次年3月发起文艺下乡运动,要求艺术工作者下乡必须从事文艺之外的实际工作,真正做到与工农兵结合,群众美术运动由此正式展开。这一运动的重要性在于:第一,它体现了人民文艺观的本质要求,“人民为中心”的文艺观不仅要求艺术家创作被人民接受的艺术,而且要求打破艺术与人民之间的界限,使艺术真正参与人民的生产生活与革命斗争;第二,它促进了美术家思想和情感的改造,使他们能够真正站到工农兵群众的立场上,正如张仃在《画家下乡》中谈到的,为了创作群众理解、欣赏、喜爱的作品“画家就一定得打开生活的圈子,到大众中间去,同时变成大众中的一员,全身心浸透大众的思想、感情、情绪,要重新 以大众的思想去思想,以大众的感觉去感觉,以大众的眼睛去观察”;[9]第三,它给予美术家观察和亲身体会群众生活的机会,从而提升了美术家的创作能力,如力群创作的反映边区生活的《丰衣足食图》“原稿拿到当时重庆的新华书店的橱窗里陈列时,受到了重庆社会人士的好评,刻成木刻后在延安桥儿沟农民群众中展出时也受到了他们的欢迎”;[10]第四,拓展了美术传播的途径、扩大了美术传播的受众群体,使美术传播不再局限于报刊、书籍、展览等方式,群众易于接受的墙报、洋片、画窗等成为重要的传播载体,使广大工农兵群众有更多的机会接触美术作品。因此,群众美术运动是解放区美术传播特别值得关注的部分。

在群众美术运动中,编辑出版墙报是重要的美术传播工作。延安美术工作者自发组织的大众美术研究社编辑出版的《大众美术》、张仃与朱丹合编的《街头画报》、边区文协编辑出版的《大众画报》等都是当时墙报的代表。正如张仃指出的,抗战改变了社会生活,也改变了画报的面貌,“青年美术家们,提着颜色桶,爬上高梯,在街头照壁上,画起日本强盗,奸淫残杀,大众美术运动,才真正开始理论与实践的走向街头,面向群众”。[11]在创作墙报的过程中,美术工作者不仅运用自己掌握的现代绘画技术描写工农,同时吸收民间艺术中的养分,在创作实践中实现欧化美术和民间形式的融合,从而创造出为人民群众喜闻乐见的美术形式。创作墙报不仅是专业美术者的事,工农兵也会把自己的生活和斗争反映在墙报上。那些在街头、在村庄、在部队的墙报,在张仃看来,是“临时的过渡底桥”,通过它“把美术交还给民众,从民众中间带回我们要吸取的营养,丰富大众美术的形式和内容,再交还给民众”。[11]

新洋片是受人民群众喜爱的美术传播形式。据石鲁回忆,“延安文艺座谈会”之后,边区的群众文艺开展的红火热闹,但美术的受众面和作用都相对较小,于是他就想到当时民间流行的“拉洋片”也叫“西洋景”的艺术形式,“拉洋片的人一边拉给人看,一边说唱,脚上还系着伴奏的板子,很有风趣,老百姓都爱看,习惯上称作‘西洋景’或洋片。当然这种洋片的内容非常陈旧。能不能将它改造一下呢?利用它的形式而换上新的内容,把它改造为‘新洋片’”。[12]这一想法很快得到边区文协美术工作委员会的支持,他和施展、张明坦、李梓盛等组织了“边区文协新洋片组”,创作出内容都是宣传实事,表现群众生产生活的新洋片,如表现大生产和改造二流子的《两头空》,反映边区自卫战争的《刘锁儿》等。新洋片后来曾在1949年第一届文代会上演出。

除了新洋片,画窗也是解放区群众美术运动中的一项创举。解放后的热河,新艺术活动迅速展开,在美术方面,突出的代表是创造了承德画窗。承德画窗是由黄钢、辛克、赵竞等人创办起来的,他们将照片、漫画等编排起来,并配上简短的说明文字,贴在商店的玻璃橱窗中。创作出“和平是怎么得来的”“热河解放新年”以及承德审判战犯专号等。“这个东西一开始就吸引了许多读者,它比画报办起来省事得多。他们的作用,在某些方面并不低于画报”,[13]所以,有许多人模仿这种形式,也有不少公司、商店出钱出资材邀请他们在橱窗上办画窗。

结 语

中国共产党在领导中国人民进行革命斗争的同时,也开启了新美术传播的百年历程。毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》既是阐明党的美术传播方针路线的文献,也是党在各个时期制定具体美术传播政策的理论依据,它确定了党领导下的新美术传播的总体方向,即在“以人民为中心”与“国家意识与形象塑造”的总体思路下对人民传播、为人民的革命事业传播和传播革命美术。党领导下的、以报刊和出版物为主的美术传播媒体,以及美术展览和群众美术运动等美术直接传播途径,沿着《讲话》所指的方向展开、引领和促进了革命美术的发展与普及,提供了工农兵群众所需的精神食粮,发挥了传播党的政治理念和政策方针、动员与鼓舞群众、塑造政党和解放区形象的作用。