魏琴燕:希望作品与作者的思想感情一同被看待

唐诗

魏琴燕

2006年毕业于广州大学美术学(工艺美术方向)专业,获文学学士学位;副研究馆员,国家三级美术师,宝安区摄影家协会副主席,宝安区美术家协会理事,宝安区民间文艺家协会理事。作品《工厂假日》获全国青工风采摄影比赛金奖;《我和君儿》入选广东当代陶艺学术邀请展等。

“生”是命运,是生机勃勃

1982年春天,魏琴燕出生在绿水青山的五指耙。父母在那里的林果场工作。那时候,深圳恰逢改革开放初期,到处是农耕田地,住在四周环山的地方,交通极不方便,要乘坐运送果实的拖拉机,或者骑自行车才能出山。母亲说她是请接生婆到家里接生的。

每天父母去果园干活,奶奶在家带着她。奶奶在地里种菜,她则沐浴着阳光,在旁边的泥堆里玩泥巴。把泥巴盖在脚背上,双脚轻轻移开后就做成了房子,还能捏一些好看的人物、动物。儿时的乐趣一直影响着她。30年后,她依然喜欢用泥巴创作,作品《阳光下》的灵感就源自小时候。阳光洒满了她的童年,勾起了她的回忆,她自然就想到要用泥塑把这些感受都一一记录下来。

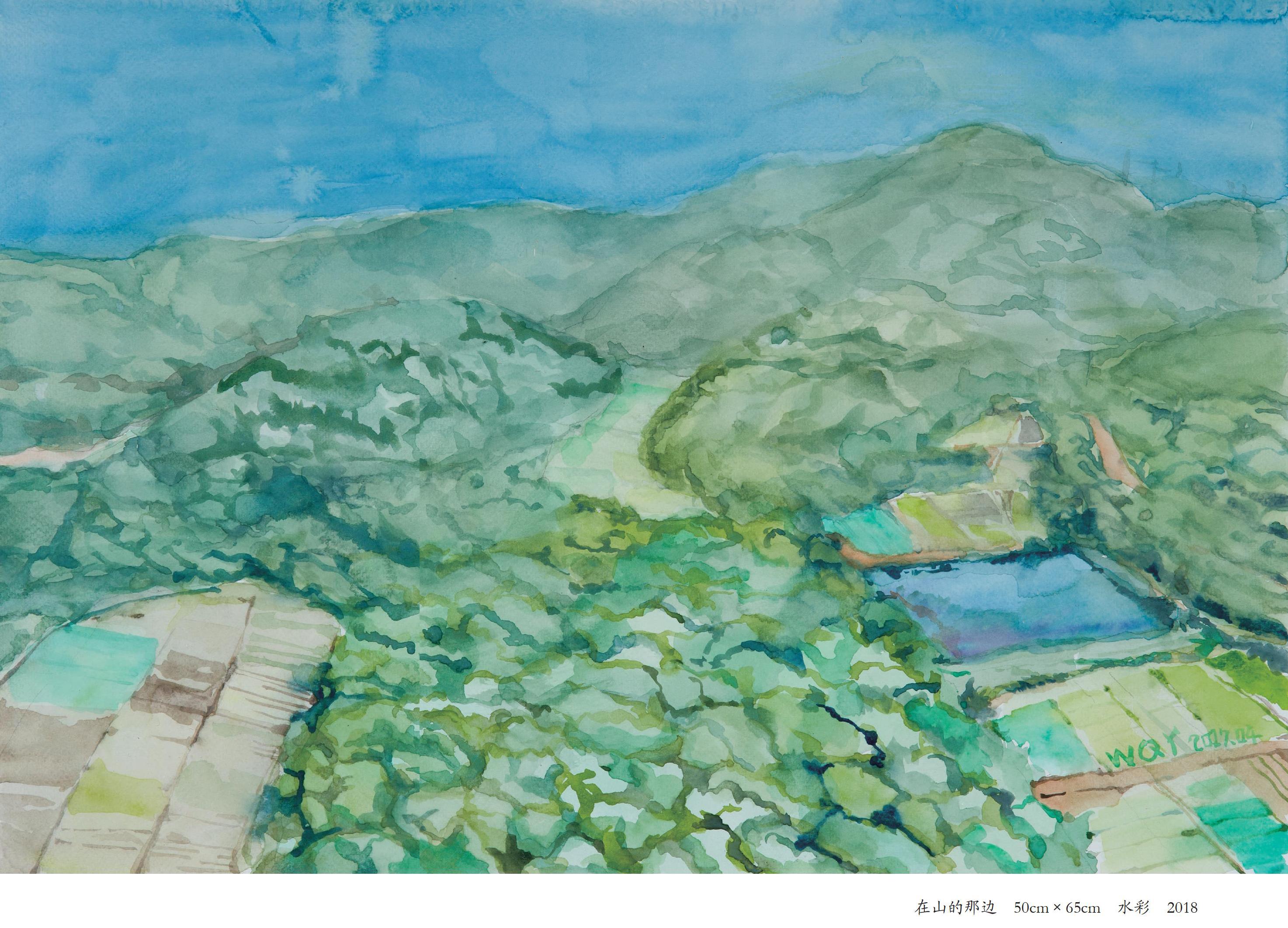

魏琴燕还很喜欢在空地里用树枝画画。她对山那边的世界充满了好奇,她画了山这边的风景,又想象出山那边的风景,想到什么就画什么。她很想快点长大,长大后就一定要去山那边看一看。当她真的长大,离开了那座山,最初的回忆随着时间的推移不但没有模糊,反而越来越清晰。2018年,她又回了一趟五指耙,恍然发现原来的那棵树、那座山、那间房子依然还在,没有改变,改变的是曾经的那一代人,虽然他们谈笑如故,但他们渐渐老去,渐渐懂得了回忆。为此,她创作了《在山的那边》,怀念儿时,记录现在,寄望未来。

她上小学后,父亲换了工作,一家人搬到了离学校不远的地方。记忆中,她家旁边有一条河,叫做茅洲河。孩子们时常在河滩上玩耍,大人们则到河边洗衣服,天气炎热时,他们还在河里游泳。随着深圳的经济迅速发展,密密麻麻的工厂带来的不仅是经济效益,同时也让家门口的河流变窄,河水成了黑臭水体,鱼虾销声匿迹,路过的人只能掩鼻而过。2016年,魏琴燕带着自己的孩子回到河边,欣慰地发现母亲河正在整治中。她迫切地希望河流经过整治后能清澈如初,带着这种期待,她迅速创作了《茅洲河边》:画中的小女孩,头上系着青草,背后是绿树环绕、波光粼粼的茅洲河。从画的色彩表达上也不难看出,这幅画寄托了她对生态的深深期盼,她希望孩子们也有一个绿水青山、环境优美的童年。关于生态这一主题的创作,还有2017年她创作的《甘蔗林》,记录的是80年代改革开放初期的深圳,以及2018年创作的《深圳城事》,表达人、城市与自然和谐共生。另有2019年创作的《绿水青山》,描述茅洲河燕罗河段的清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群。这些作品无一不是寄望于下一代爱护大自然,感恩大自然给予的馈赠,更是期待深圳这片热土山山而川,潺潺成镜,生生不息。

从一个懵懂少年到有理想抱负的青年,从热爱画画到萌生当画家的梦想,魏琴燕这一路走得并不容易,她经历过父母反对和对自我怀疑、迷茫、困顿,直到父母渐渐妥协,她才勇敢地坚持了下来,考上美术专业院校。如今,画画成为了她的生活方式。每一个绘画作品于她而言,既是一个见证者,也像一个记录者,既有她个人成长的反思与拷问,也有她对环境,对社会的关注与期待。換句话说,艺术渗入她的生活,使她变得更加鲜活。

“画”是希望,是画里有话

对魏琴燕来说,画画是一件非同寻常快乐的事,她希望能创作更多的艺术作品,希望读者能通过她的作品来了解她的内心世界。同时,她深知画画这一行为能改变她的生活质量,融入她的生活,她把她的“心里话”都画入了她的艺术作品中,用作品表达出来,诉说着我们生来平凡,却并不妨碍我们把内心装饰得不平凡,这是一种记录,也是一次呈现。

魏琴燕的绘画作品多是来自于她真实的生活,她的生活也是艺术的一部分,甚至对日常杂务都充满了探索的兴趣。《静待花开系列》表达的是2020年春节新冠肺炎疫情中,自己一家四口的状态,虽不是镜头里的英雄,没有感人至深的事迹,却都在为这个特殊的时期做自己力所能及的事情:父亲用手机为学生上课,母亲用镜头宣传身边抗疫英雄,儿女宅家过生日、打篮球,坚决不外出。这是在这段时期每一个平凡的中国人的真实状态,国家需要有大英雄,也需要一个个平凡人站好每一班岗,静待花开。在她心目中,真正的艺术家最基本的素质是要对事物懂得观察,看到别人看不到的,看到一些本质,一些改变,一些特质。

“我是我的观察者。”对于不同的艺术家而言,绘画之于个人的意义与价值是不同的,有的出于自我表达的需要,有的追求与现实、与时代的关联,有的沿着个人的创作路径不断反思、总结、推进,有的希望在美术史的逻辑中去赋予实验意义。它们并不是截然分开的,在不同阶段各有侧重而已。

艺术对于所有人来说,都可以开启另一扇窗,让我们从特别具象的生活当中抽离,实现一些天马行空的东西。魏琴燕希望艺术作品与作者的思想感情一同被看待,也有必要如此。既然这是创作中不可见的心理事件,就该用思想去重塑、还原那种复杂无比的构思和协调的过程。她的绘画手法更多的是一次直白的对话,她的作品始终关注人的成长,自己、家庭、朋友、以及陌生的人与生命:一个是将现实的生存景观作为时代文化的一种表征;另一个是以对“人”的表现与关注为线索。日常的生活、普通的场景、身边的朋友、平凡的故事,一切的一切显得如此的自然,然而,这种个人的、微观的、片段化的表述,与社会的发展息息相关。

“照”是观察,是照萤映雪

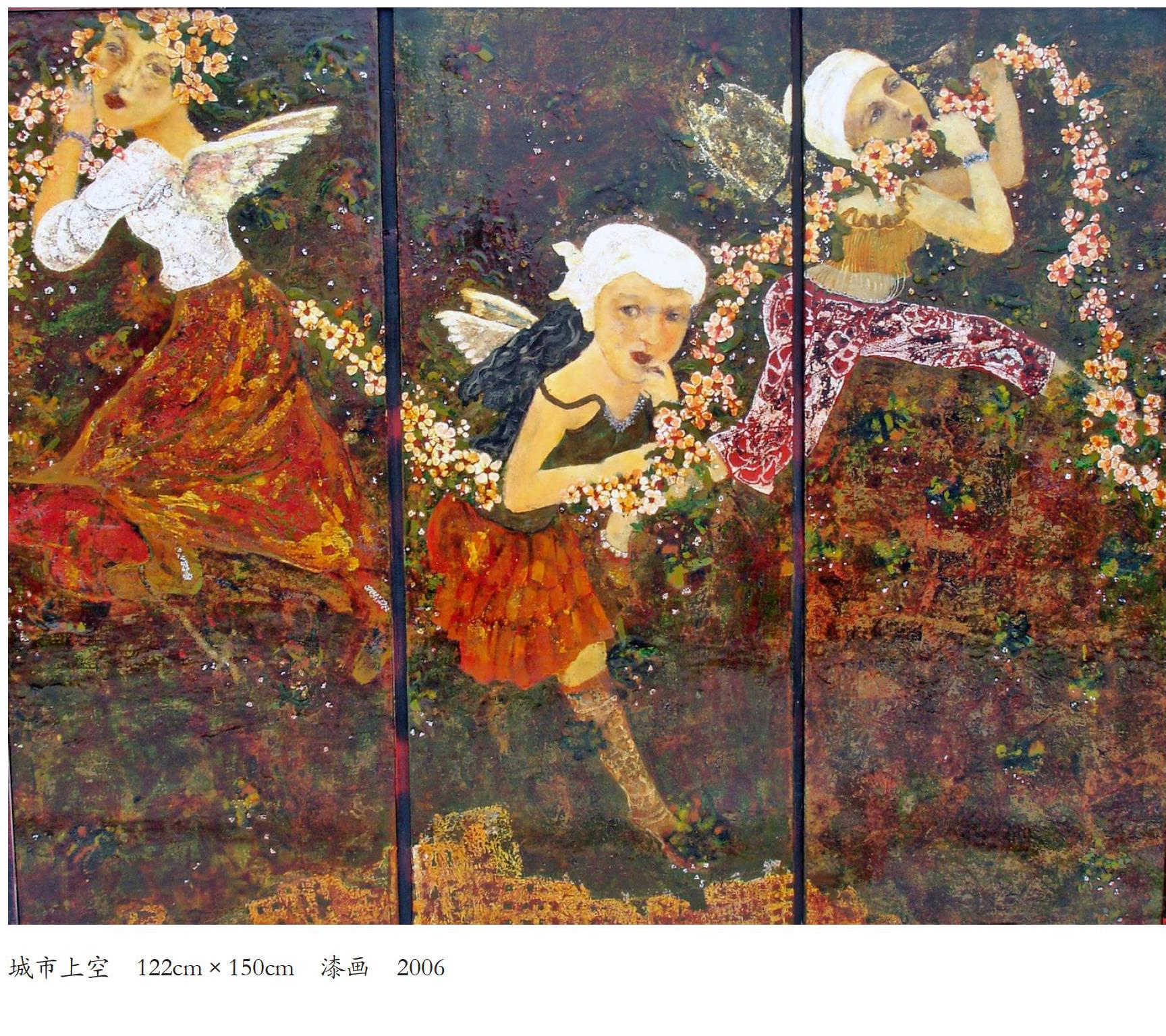

魏琴燕在大学三年级时接触到漆画。异彩纷呈的漆画世界,让她感到满足和幸福。她说磨漆画最能体现独特的材料语言和工艺语言,也是最能表现漆艺深沉蕴藉、迷离神奇魅力的一种艺术形式。大学毕业那年,她创作漆画《城市上空》,三个女孩忧郁、迷茫的眼神,在城市高楼上空不知所措,画作直接反映出彼时她面对人生转折,内心所产生的恐惧,同时她在自我反省,需要坦诚、勇敢地面对社会与未来。

为何原来主修的是漆画和陶艺,后来却选择了水彩和摄影?魏琴燕笑着说,完全是条件所限。漆画和陶艺制作工序复杂,创作周期比较长,在创作、家庭和工作之间分身乏术,最终她选择了适合自己的创作材料——水彩和相机,因为这样她就能随时随地进行创作。她说:“无论我用何种材料方式创作,都不妨碍我的艺术表达。”

出于工作的需要,她学会摄影。对她而言,摄影不仅是她的工作,也是她的另一项与生活所结合的艺术创作。2020年8月26日,深圳经济特区40岁生日,“深圳24小时”特别策划主题拍摄活动,她有了一次非常难忘、感动的经历——用镜头捕捉到一组产房里的人间温情。她相信这是具有特殊意义的一组珍贵照片,镜头下的一张三代人的照片,既有充满冲击力的真实故事,也有客观冷静的第三者视角的动人情绪。当她亲眼目睹孩子从母亲体内钻出来那一瞬间,感动得热泪盈眶:这是生命的轮回,是生命的延续。她说:“生命轮回用图像记录的方式表现,这是个人的成长轨迹。”这也是她以影像的名义在庆祝并致敬深圳特区成立40周年:“我与特区共成长,我见证了深圳特区的飞速发展。回忆的速度貌似都跟不上深圳发展的速度,我从未想过创作一幅能产生什么样影响的作品,或应具有怎样的社会意义,我只是不停地记录着。”

如今,已为人母的她更加珍爱女人、女儿、母亲这三个不可分割的角色带给她的感受与责任,生命是奇迹,再珍贵的东西在一个活生生的小生命面前都将黯然失色。然而,孩子这种生命体,除了能带给我们愉悦和感动,还会给我们压力、焦虑、琐事,使得我们整个身心都发生巨大的改变,对世界的理解和思考也将发生质的改变。

从陶艺到漆画,到摄影又到水彩,再回归陶艺,魏琴燕最大的收获就是,不管岁月如何更迭,她坚持艺术的初心没有变。