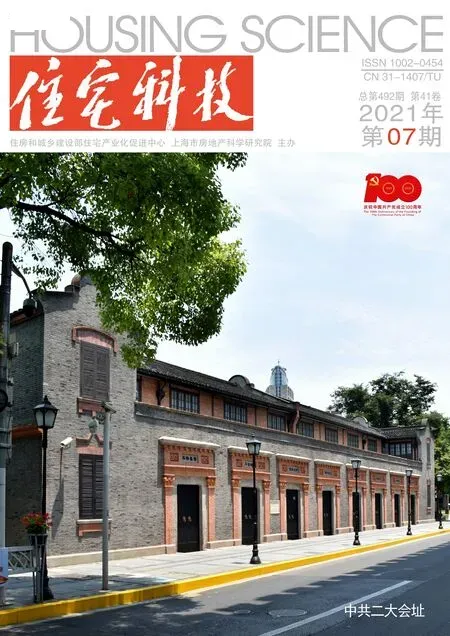

非遗视角下徽派传统民居营造技艺传承与创新研究

■ 王 薇 WANG Wei 韩子藤 HAN Ziteng

0 引言

徽州传统民居营造技艺历经两千多年的发展演变,融合了具有地域特色的文化与艺术元素,形成了独特的营造体系,具有很高的学术和实用价值,体现了中华民族的优秀传统文化,是其他门类技艺不可替代和比拟的,是当今社会珍贵的非物质文化遗产。然而,随着外来文化的冲击和现代技术的发展,以传统建筑营造技艺建造的传统建筑逐渐被现代建筑取代,营造技术也面临着流失的危机。因此,探索如何对现有的保护和传承方式进行改进和创新,使徽派传统民居营造技艺在新时期展现出新的生命力,具有重要的社会意义和现实价值。

1 徽派传统民居营造技艺的内涵与价值

徽州传统民居营造技艺历史悠久,最早可追溯到秦汉时期,到明清时期基本形成固定程式,用以师带徒、口传手授的方式代代传承。徽派传统民居营造技艺是以砖、木、石为主要建筑材料,以模数制为尺度设计和生产材料,以预制组装为加工和施工手段的建筑营造技术体系[1]。徽派传统民居是徽州文化的典型代表,其传统营造技艺具有重要的学术和艺术价值。

1.1 徽派传统民居营造技艺的内涵

徽州古代工匠以砖、木、石、铁、窑五色匠人组成“徽州帮”,各匠人分工明确,彼此协作[2]。铁窑两种工匠提供民居营造所需的半成品建筑材料,砖、木、石三匠专管现场施工营造。徽州工匠运用锯、凿、尺、刀、板、锤、铲等各式工具营造民居。

1.1.1 大木作

大木作是徽派传统民居营造技艺的核心部分,其构成了合理的空间体系,创造出杰出的建筑艺术空间。徽派民居将木构架体系中的穿斗式和抬梁式结合,生成新的木构架体系。这种结构体系既节省木材,又获得较大使用空间,满足木构架整体稳定性的需求。大木作营建的具体操作步骤为:木材选择与加工、择日动工建造、木构件排列、排列木构架、竖立木构架、调整构架保证水平、木材上桐油、“请梁”、架起桁架、竖立廊柱[3]。整个木构架体系采用预制组装的加工方式,提前制作完成的木构件运到施工现场组装,提高施工效率,节约建筑材料(图1)。

图1 大木作

1.1.2 小木作

相对于建筑木构体系中大的构件以及加工工艺的区别,将小型木构件、室内装修和木作家具为主的木作划分为小木作[4]。徽派传统民居小木作装修分成两类,一类是外檐装修,包括室外的栏杆、挂落、门窗等;另一类是内檐装修,包括室内的隔扇、罩、天花等。小木作的营造通过极为考究的雕刻手法,使原本单调的结构富有文化和艺术价值。其上或刻画花鸟山水、或演绎传说典故、或赋予美好寓意,造型栩栩如生。在木作空间中活跃了氛围,提升了传统民居的艺术魅力(图2)。

图2 小木作

1.1.3 石匠活

徽州地区盛产花岗岩、石灰岩,其特产青黑色的黟县青石,是一种特殊的花岗岩,石质坚实细腻,软硬适中,是徽州石雕的主要材料[5]。石匠活的施工工序为:挖脚—采石—砌石—制安细料等。当地工匠因地适宜,将石材用于地基、墙体、柱础、门窗框等部位(图3)。

图3 石材的应用部位

1.1.4 砖瓦作

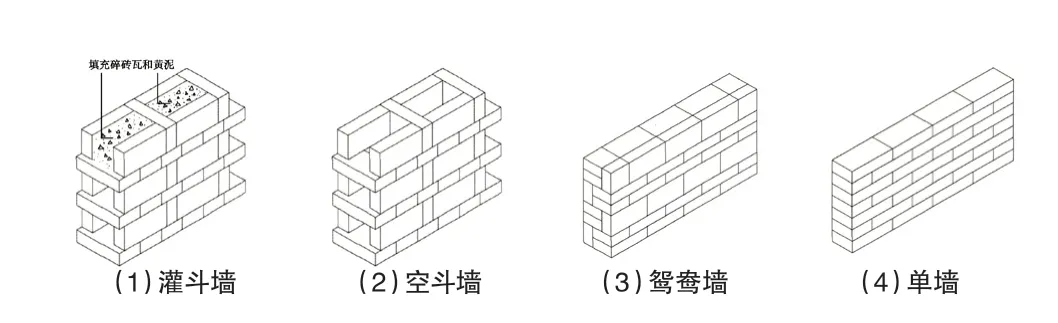

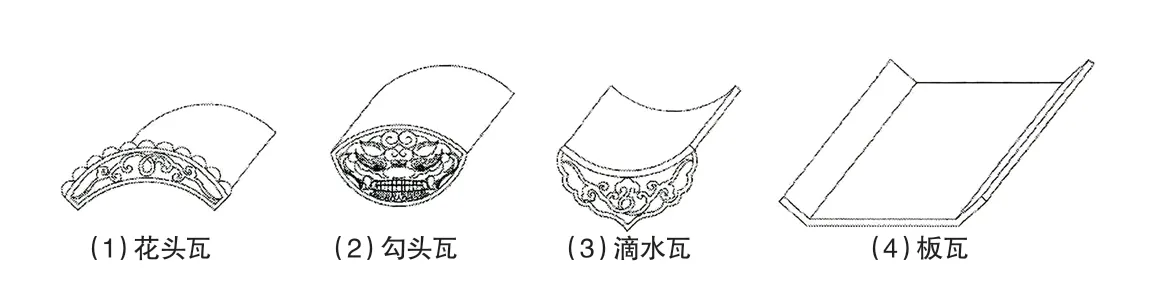

砖瓦作主要负责传统建筑中地面铺装、墙体砌筑和屋面瓦铺设等工作。徽派传统民居砖瓦烧制需要经过制坯泥(选泥、踏泥、闷泥),制泥坯(制坯、摆放、定型、风干),烧窑(装窑、烧窑、闭窑、窨水、出窑),精加工(刨、凿、削、磨、补)等四大工艺几十道工序。徽州传统民居多为硬山屋顶,外墙青砖迭砌,砖墙的砌筑方法有灌斗墙、空斗墙、鸳鸯墙与单墙[6],屋面望砖覆以小青瓦,小青瓦有板瓦、滴水瓦、花头瓦、勾头瓦、夹勾瓦等[7](图4、5)。

图4 砖墙砌筑方法

1.1.5 细部装饰

徽州传统民居细部装饰配以砖、木、石雕,彩绘墨线,技艺精湛,具有极高的艺术价值。装饰技艺广泛应用于徽州传统民居的门楼、照壁、木构架、家具、天花、门窗、勾栏、柱础等部位,达到处处有装饰,每处装饰都体现出徽州地域文化特征。雕刻技艺一般有素平刻线、高线浮雕、镂空透雕、玲珑圆雕四种技法,彩画墨线用于白粉壁墙上,使建筑物轮廓清晰、色彩悦目(图6)。

图5 瓦的样式

图6 细部装饰

1.2 徽派传统民居营造技艺的价值

1.2.1 文化价值

中国传统建筑营造技艺类非物质文化遗产蕴含着深厚的文化底蕴,几千年匠人薪火相传的营造理念和建造技艺,体现了中华传统优秀文化和地域性标志文化。徽州传统民居营造技艺是几千年来徽州人民生存发展的历史见证,是传统观念与审美习惯的集中体现,是几代传承匠人的精神表达,是徽州传统文化的灵魂载体。中华传统优秀文化是中华民族的精神命脉,只有将真实的徽州传统民居营造技艺的精髓传承下来,才能延续徽州地区的生命力。

1.2.2 社会价值

徽派传统民居营造技艺承载着徽州地区的发展史和文化史,是整个地区人民集体认同的产物,可以促进徽州地区的文化认同,增强徽州人文的凝聚力、向心力。其中倡导的优秀个人品格、家风家训、公序良俗,在过去漫长的社会体系中,有效发挥了维护社会秩序、建立公共道德、促进团结统一的作用。徽派传统民居营造技艺不仅是技能、知识,更凝聚着传统文化观念中的认知体系和道德体系。

1.2.3 艺术价值

营造是一种具有技术性、艺术性、组织性、民俗性的人类活动,包含设计和建造双重内容,其本体涵括了风水堪舆理念、建筑材料选取、建筑构造技术、施工工序、工具使用以及与之相关的建造仪式、禁忌和习俗等[8]。徽派传统民居营造技艺融合了中原传统汉文化与本土山越文化,展现了徽州地区独特的地域风貌,其营造的徽派传统民居富有线条、界面、空间等变化组合,注重细部装饰的比例色彩、工艺美感,体现了形式与内容的艺术价值。

2 徽派传统民居营造技艺的保护与传承

2.1 传承方式

非物质文化遗产是特定时期人们思考、创新、实践后形成的无形文化,以记忆和经验的形式存在,它的传承载体是同一背景或目的的人群,因共同需求而凝聚在一起。徽派传统民居营造技艺的传承方式包括家族传承和师徒传承,以口传身授的形式代代传承下去。传承的不仅是他们赖以生存的技艺,更是精雕细琢的工匠精神和当地营造的文化。

2.1.1 家族血缘传承

中国是以家族为单位组成的社会结构来进行社会活动,一些专业技术强且具有技术壁垒的行业更多以家族血缘方式传承。“工之子恒为工”指的就是在具有家族血缘关系的群体内部进行技艺的学习和传承。以血缘为前提的传承方式,具有较强的稳定性和封闭性,确保技艺传承的完整性。对徽派传统民居营造技艺来说,很多工匠活是父辈传给子辈,全程无技术图纸,而是通过口头传授和实践锻炼的形式传递下去。

2.1.2 师徒业缘传承

师徒业缘传承是徽派传统民居营造技艺的另一种传承方式,不同于家族血缘传承,以学徒制度和契约精神为传承纽带。师父对于徒弟的资质有较高的要求,拜师学艺有严格的仪式与程序,需设置三年的学徒时间,徒弟必须恪守规范和教条。在师徒传承中,师父以口头相传和亲身实践的方式教导徒弟。

2.2 保护方式

2.2.1 构建非遗名录体系

非遗名录保护体系通过建立国家、省、市、县四级体系的方式,收录具有重大价值的非物质文化遗产,并进行相应的保护工作。通过这种保护方式,可以提高社会对于非物质文化遗产的认知和重视,积极开展相应的研究和保护工作。徽派传统民居营造技艺已被列入2008 年我国第二批国家级非物质文化遗产名录。

2.2.2 建立传承人保护机制

传承人是非物质文化遗产的活态载体,是保护和传承非物质文化遗产工作的重点[9]。以“项目代表传承人”的方式,对非遗技艺的优秀艺人进行认定,扶持并保护传承人,使珍贵的技艺代代相传。在2008 年,徽派传统民居营造技艺的相关传承人录入1人,后又陆续加入多人。对其传承人的保护同样是对徽派传统民居营造技艺的保护。

2.2.3 资料收集

通过调查确定非物质文化遗产的类别、蕴藏情况、分布范围、传承情况等,收集记录保护项目清单、创作的相关文字图片影像资料和传承人的口述史等实物资料进行归档,建立资料档案数据库,为日后的保护工作提供参考资料。但由于各工作人员整理资料的方式各不相同,保存的资料格式各种各样,为之后的保护和利用工作带来困难。

2.3 保护与传承面临的困境

2.3.1 技艺需求的缺失感

徽派传统民居营造技艺是中国传统文化的艺术瑰宝,徽州地区民居正是凭借这种建筑技艺才留存至今日。在当代工业文明的冲击下,以新技术、新材料、新结构建造的居住建筑占据主导地位,传统民居的优势逐渐减退,徽州传统工匠的就业市场逐渐被挤占。匠人和技艺是相互依存的有机体,市场对于营造技艺和匠师需求的不断缺失,使一些徽派传统民居营造技艺相继流失,甚至到了后继无人的境地。

2.3.2 存在形式的单一化

随着技术的进步和社会的发展,徽州传统民居存在的社会环境发生变化,早期以居住为主要使用功能的徽州民居,自身的生活环境条件、内部功能空间已经不能满足现代人们对于生活品质提升的需求。虽然有转型商业、文化建筑的案例,但是这种模式不适应所有民居,无法大面积推广,其蕴含的徽派传统民居营造技艺也无用武之处。

2.3.3 保护主体的局限性

非物质文化遗产保护主体指的是负有保护责任、从事保护工作的群体,这一群体包括各级政府机构、学界、商界以及其他相关社会团体组织等。政府作为保护群体中的主导力量,应当制定切实可行的保护措施,并提供相应的资金扶持。但实际上,政府更多发挥宣传作用,对于非遗技艺传艺场所的提供,保护传承资金的支持存在不足。此外,企业介入能力不足,由于企业以营利为目的的特性,导致对非遗技艺的资金投入较少,更多注重文化产品的生产,忽视传承人及技艺的保护,不愿花费更多的时间在教授技艺上。

2.3.4 传播方式的落后性

随着数字化和网络化时代的不断推进,新式传播媒介的发展给传统非物质文化遗产的传播造成了一定的冲击。传统非物质文化遗产的传播方式较为单一落后,影响力不大,主要包括三种方式:一是电视、报纸代表的传统大众媒体;二是政府举办的节庆、会展活动;三是旅游活动项目。这些传播方式的受众群体有限,不能紧密联系最新的科技方式,不符合当下公众艺术欣赏习惯,脱离新兴的互联网媒体传播平台,对非遗的保护和传承收效甚微。

3 徽派传统民居营造技艺的创新与发展

3.1 保护与管理创新

数字化技术的推广应用改变了非物质文化遗产的保护和管理措施,其优势主要体现在三个方面:①存储灵活,非遗资料的电子化存储将大大降低存储空间和成本,管理流程和时间;②传播迅速,非遗资料实现数字化转型后,将降低传播成本,加快传播速度,丰富传播内容,扩大传播范围;③应用广泛,非遗资料电子化,数据的查询、分析、应用和加工将更加多元化。

3.1.1 BIM 技术完善数据库搭建

BIM 技术可以创建对建筑不同时期资料和数据进行完整描述的建筑模型,采集与建设建筑在建设过程中的动态信息,并实现实时分享。将BIM技术应用在徽派传统民居营造技艺的保护和管理中,能够以数字化的形式对构件形式、结构类型和工艺手法进行分析,对传统民居的修缮提供最佳的数据分析方案。具体操作是:对徽派传统民居营造的具体过程进行参数化保护,整合营造过程的空间和时间信息,完整记录徽派传统民居营造的整个过程;用三维可视化技术展现徽派传统民居的全面信息,更快速更全面地发现不足和局限并加以改进。BIM 技术的应用,能够促进徽派传统民居营造技艺保护和管理的信息化和现代化,应用前景广阔。

3.1.2 大数据驱动管理范式转变

目前,我国非物质文化遗产采用档案式管理模式,其包括信息收集整理、保管利用等环节。这种管理方式在一定程度上保证了非遗的原真性、整体性,但也存在“管理政策未细化、管理主体多元、类目设置多样、体系标准不一”等问题。

通过建立非遗资源的数字化技术体系,将采集存储、管理生产、传播消费等环节形成的大数据收集起来,构建大数据资源平台。这些积累的海量“非遗”数据资源,将推动非遗管理范式转变。传统的档案管理模式无法处理这些海量信息,不能利用其中蕴含的巨大价值。资源积累的价值在于发现知识,大数据将驱动非遗的管理模式从档案式管理向知识管理转变,即从显性知识管理转向隐性知识挖掘,最大限度地发挥非遗的潜在价值。

3.1.3 VR 技术实现技艺虚拟再现

通过佩戴智能设备,参与者可以身临其境地进入到其构建的虚拟三维场景中,随着该技术的发展和完善,其在非物质文化遗产保护中的应用也逐渐广泛。借助虚拟现实技术,徽派传统民居营造技艺中营建材料、营造过程、营造方式等可以真实展现,其沉浸式、交互式的表现方式,可以让人们产生真实的互动体验,增强公众对于营造技艺的感知力和理解力[10],有利于公众积极主动参与到徽派传统民居营造技艺的保护和传承中,帮助其宣传推广,提高其影响力。

3.2 传播与展示创新

现代建筑材料、建筑技术和建造理念的推广普及在很大程度上对徽派传统民居营造技艺产生了冲击,因此,创新其传播与展示的路径,扩大影响范围,提高公众认知,才能更好地保护与传承徽派传统民居营造技艺。

3.2.1 纪录片动漫影视传播

除了传统的传播载体,新兴的传播载体有纪录片、动漫作品和影视作品。纪录片的优势是具有直观性和纪实性,以及富含人文精神的旁白解说。可以以一个实际建筑项目为案例,请专业的徽派传统民居营造技艺的传承人复原设计建造传统民居的过程,通过拍摄剪辑,制作成纪录片。此外,在当前的文化生态中,动漫和影视作品占据重要地位,徽派传统民居营造技艺可以通过这些文化载体进行传播,如将营造过程制作成3D 动漫,或是在影视作品中穿插营造片段,激发公众对传统营造技艺的兴趣,促使公众主动地搜索相关知识,从而达到良好的传播效果。

3.2.2 互联网媒体平台传播

互联网时代信息传播渠道多元化,各类信息网站、直播平台、短视频平台、移动新闻端、网络聊天应用等,都可以成为非物质文化遗产传播的新平台。徽派传统民居营造技艺的传承人应当顺应时代发展,积极借助互联网平台的力量,宣传营造技艺,扩大社会影响力,引起更多人的关注与保护。另一个层面,互联网能够促进相关产品的销售,人们可以在网络平台上欣赏到精美的手工技艺作品,同时激发一些年轻人传承传统技艺的意愿。

3.2.3 学校企业合作传播

在高校创建中华优秀传统文化传承基地,将徽派传统民居营造技艺等非物质文化纳入教学体系中,并与非遗传承人、企业和科研机构开展产学研合作。基地的建立,可以充分发挥高等教育资源优势,培养对传统民居营造技艺感兴趣的学生进行专业学习,有助于营造技艺的传承和传播。一方面,高校可以邀请传承人到学校开设课程,组织开展形式多样的活动,具体形式包括开设徽派传统民居营造技艺课程、组建古建筑营造社团、设立营造工作坊、成立营造技艺研究中心等。另一方面,加强高校与营造技艺传承人和制作厂商之间的合作,培养学生对传统营造技艺相关产品的设计创新能力,扩大产品在市场上的影响力,探索徽派传统民居营造技艺传播和传承创新的新路径。

3.3 应用与演绎创新

徽派传统建筑营造技艺作为一种动态的营造工艺,不能仅仅采取静态保护。为了延续和传承其生命力和活力,不断提升自身价值,就必须推进传统营造技艺在当代的应用和演绎,使其更好地融入到当今市场环境中。

3.3.1 与现代建筑设计结合

目前,随着建筑全球化所带来的模数化、趋同化的弊端愈发严重,对于体现传统文化、融合地域特色的建筑需求越发迫切。越来越多的建筑师开始关注传统建筑营造技艺、营造理念、营造材料,以期找到传统营造技艺与现代建筑设计的契合点。创新建筑设计方法,同时为匠人提供展示营造技艺的机会,让营造技艺以新的方式呈现在现代社会中。

对于徽派传统民居营造技艺,为了拓宽其传承渠道和应用范围,需要对构造工法、材料工艺、雕刻技法等技艺进行恰当改良。在保留非遗核心技艺本真性和文化内涵的前提下,采用现代的技术设备和加工方式,来生产部分建筑构件以降低成本,提高效率,满足现代化生产生活需求。不仅可以应用在居住类建筑中,也可与商业类和文化类建筑适当结合,拓宽其存在形式,实现营造技艺的创新和转化。此外,深入挖掘传统民居中的装饰题材和雕刻纹样,提取出文化元素。建筑师与手工匠人合作,以现代建筑设计手法,对文化元素进行提炼和重构,呈现出艺术性与技术性相结合的现代建筑作品。

徽派传统民居营造技艺为现代建筑设计的创新和发展注入新的活力,使现代建筑从形式到内涵上体现地域文化特征,从而扩展了自身的应用领域,促进了传播范围,实现了创新转化。

3.3.2 与室内装饰设计结合

自近代以来,西方建筑和装饰设计思想对我国传统室内装饰理念产生了冲击,室内环境充斥着西方的造型元素,深层原因是使用者对西方文化的认同。徽派传统民居营造技艺中蕴含的装饰文化,只有通过创新改良融入到现代室内生活中,才能重新焕发生命力。

例如,徽派传统民居营造技艺的传承人联合专家学者、企业商人,共同研发制作适合现代化生产的材料,将其制作成艺术品,作为室内摆件、挂件、墙上装饰品等。制作室内木质家具,采用现代先进的防腐技术、防变形开裂技术对木结构家具进行改良,延长其使用寿命,生产出既适合现代生活,又体现传统营造文化的家具。此外,徽派传统民居中精湛的雕刻工艺也可应用在室内装饰品、门窗、家具、家居用品上。

保留徽派传统民居营造技艺的精髓和文化内涵,创新和拓展其在现代室内装饰中的表达形式和应用范围,使这项技艺更好地融入到当代家居生活中,实现营造技艺内涵与形式的传承。

3.3.3 与文化旅游行业结合

将徽派传统民居营造技艺与旅游产业相结合,利用区域旅游资源优势,有利于营造技艺的宣传与保护。例如,以营造技艺为依托,在此基础上进行创意开发,生产出融入营造内涵的高附加值文化创意产品,以工坊、文化产业园等为载体进行传播和销售。在景区或者公共文化空间,以徽派传统民居营造技艺的流程和成果展示为主题开展一系列活动,如传承人讲堂、现场体验制作、技艺品展览等活动,吸引游客亲身参与其中,进一步促进徽派传统民居营造技艺的保护与传承。

4 结语

徽派传统民居营造技艺蕴含着徽州人民的风俗人情、宗教信仰、情感寄托和审美情怀,是我国非物质文化遗产的重要组成部分。促进营造技艺在当代的保护和传承中实现信息化和现代化的创新发展,对于设计建造具有传统风貌的当代建筑,弘扬中华民族优秀的传统文化,在世界文化发展中占据重要地位,具有重要的理论与现实意义。