浅谈江南历史文化街区保护规划

——以苏州平江历史文化街区为例

■ 席凡真 XI Fanzhen

0 引言

近年来,我国越来越重视对历史文化保护街区的保护,在当前“历史名城保护—历史文化街区保护—历史建筑与文物保护”这一规划结构中,作为同时具有总调控功能与特色性表现载体功能的历史文化街区保护规划,是当下我国历史性区域保护规划大框架下的主体,如何全面把控保护规划对未来城市的发展具有重要意义。

1 国内外发展进程概述

国外对于历史文化街区的保护可以追溯到20 世纪30 年代。起初是以单体文物建筑保护为主,而在城市景观规划与城市肌理规划逐步登上舞台后,城市中部分区域被分类并予以特殊规划保护。美国于1933 年正式提出historic districts(历史文化街区)这一概念,使得历史文化街区正式确立。在20 世纪中后期,历史文化街区保护规划也随之出现并逐步完善,多个国家提出立法保护。在具体的规划内容与方法方面,西方国家处于领先地位,完成了多个经典案例,从最初的建筑单体保护,到整体性的保护,以及统筹与周边关系的协同发展。历史层积与动态治理是当今西方国家的主流保护策略,其强调与城市整体发展的协同性、互助性等,以文化的传承为基础,合理地保护与更新。

1986 年,我国正式提出历史文化街区保护,起初是依托在名城保护之下,由于是起步阶段,各阶段规划都不成熟,规划内容零散,未成系统。最初的规划都是仿照西方历史文化街区保护方法,由于历史文化与制度的不同,很多方法无法运用到我国的规划保护中,在1998 年—2012 年期间,我国在实践中不断地更新规划内容与规划思路。

针对我国历史文化街区保护的意义,首先确定了保护对象的划分,制定了从宏观到微观的规划原则,全方位保护与渐进式更新并重,并规范了规划内容与实施管理办法。其次,明确了规划方法,确立了统筹规划、分项研究、分类控制、分级保护等策略。

2 苏州平江历史文化街区保护

2.1 概况

苏州是一个多元文化城市,其吴文化更是名享海内外,在我国有着重要的历史地位,同时,苏州也是中国5 000 多年来仅有的恒定城址古城。苏州古城基本完整地保留了水陆双棋盘城市格局,是中国古代城市规划的一大经典之作。平江历史文化街区是苏州市的著名历史街区,位于苏州市古城区东北隅,占地总面积约为117 hm2,在历史文化方面是苏州最具代表性的一个街区[1]。

规划范围内有古井141 眼,古树名木38 棵(以银杏、圆柏、紫藤、罗汉松为主,树龄最大的已有600多年),壁2 处,水塔2 处,以及城墙遗址、巷门、碑、石经幢各1 处。另还有70 处普查新发现文物点、多段历史河道和众多的历史街巷。同时,平江历史文化街区非物质文化资源丰厚,主要起源于明朝与清朝,街区有着非常深厚的文化底蕴[2](图1、表1)。

图1 历史沿革演变示意图

表1 平江历史文化街区尚存非遗列表

2.2 街区现状

2.2.1 空间格局与肌理

2.2.1.1 街巷空间

平江历史文化街区历史悠久,是苏州古城迄今为止保存最具规模、最完整的地段,向人们直接展示了苏州古城的特色与古城的历史价值,它的存在堪称苏州古城的缩影。平江历史文化街区主要以平江路为主脉,道路的两侧向外延伸出许多小巷,形成了鱼骨型的街巷格局[3](图2)。

图2 平江历史文化街区用地现状图

2.2.1.2 河街空间

街区内的河道最早是为运输与灌溉而用,随着时代的发展,河道的主要用途也随之变化。发展到如今,河道的主要功能已经转变为城市的生态功能及两岸居民的休闲功能。现今,河道沿街主要作为商业用途或者居住,在岸边相关单位安装了一些公共的水埠,这些水埠将水巷与两岸的民居紧密联系在一起,空间层次相对比较丰富,再加上人们的多种活动,气氛更为热闹。而悬桥河两侧的空间布局则主要以背河式的形式出现,在这样的布局下,房屋通常依水而建、街道相对闭塞,通过桥梁以及小型的街头绿地来联系两岸的民居[4]。

2.2.1.3 公共开放空间

随着近几年环城绿化带的建设以及城墙的修复,街区东侧环城绿带、东园以及耦园共同形成一条南北向公共开放空间。而街区内部的公共开放空间则以街头绿地、街道转角空间、滨水桥头空间、公共庭院、井台空间等小型空间为主,主要集中在平江路及多条河道沿线。

2.2.2 道路与交通

2.2.2.1 外部交通情况

平江历史文化街区与外部联系的城市干道主要有三条,分别是:白塔东(西)路、临顿路、干将路。临顿路之北是苏州博物馆,临顿路之南便是被称为苏州古城美食一条街的凤凰街;白塔东路直接连接着北仓街,向东北方向又连接着东环路,白塔西路向西连接民国一条街东西中市;联系古城与园区的主要干道则是干将路。

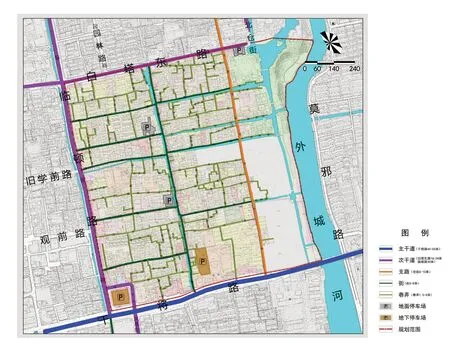

2.2.2.2 内部路网系统

平江历史文化街区内,东西交通主要依靠钮家巷、菉葭巷、大儒巷、干将路、白塔东路;南北交通则是主要依靠平江路、临顿路与仓街。仓街为城市支路,宽度为6~10 m。平江历史街区内的街巷宽度大多在2~4 m,除了菉葭巷以及大儒巷,均只可通行非机动车。区内现状“街-巷-弄”的传统格局比较清晰(图3、4)。

图3 现状内部交通分析图一

图4 现状内部交通分析图二

2.2.2.3 公共交通

街区周边主要城市干道干将路、临顿路以及白塔东路均设有公交线路和公交站台,同时,轨道交通1 号线在临顿路以及仓街各有一处轻轨站点,为居民及游客提供了较为便捷的公交方式。

2.2.2.4 车行系统

街区对外的车行道主要依靠周边的三条城市干道干将路、临顿路、白塔东路以及联系干将路与临顿路之间的匝道丁家巷,内部可以通车的只有菉葭巷、大儒巷以及仓街。

2.2.2.5 慢行系统

现状街区内部的街巷均以步行为主,平江路是主要的商业休闲步道,另有少量的旅游三轮车在街区内穿行。

2.2.2.6 停车场

现状街区仅有一个地上停车场,位于东园门口;还有两处地下停车场以及两处停车楼。

2.2.2.7 水上游线

目前,街区内只有平江河可以通行旅游船只,并在街区的南北端各设置一处游船码头。

2.2.3 建筑现状

2.2.3.1 建筑年代

街区内的建筑基本以建国前后为界,建国后建造的建筑以多层住宅建筑和沿临顿路、干将路的公共建筑为主,区内传统民居大部分是民国时期及之前建造的,历史悠久(表2)。

表2 现状建筑年代一览表

2.2.3.2 建筑层数

传统民居多为1~2 层;新建居住小区以3~5 层为主;20 世纪80年代以前建造的居住区以1~3 层为主;其他性质的建筑多以3~5 层为主(表3)。

表3 现状建筑层数一览表

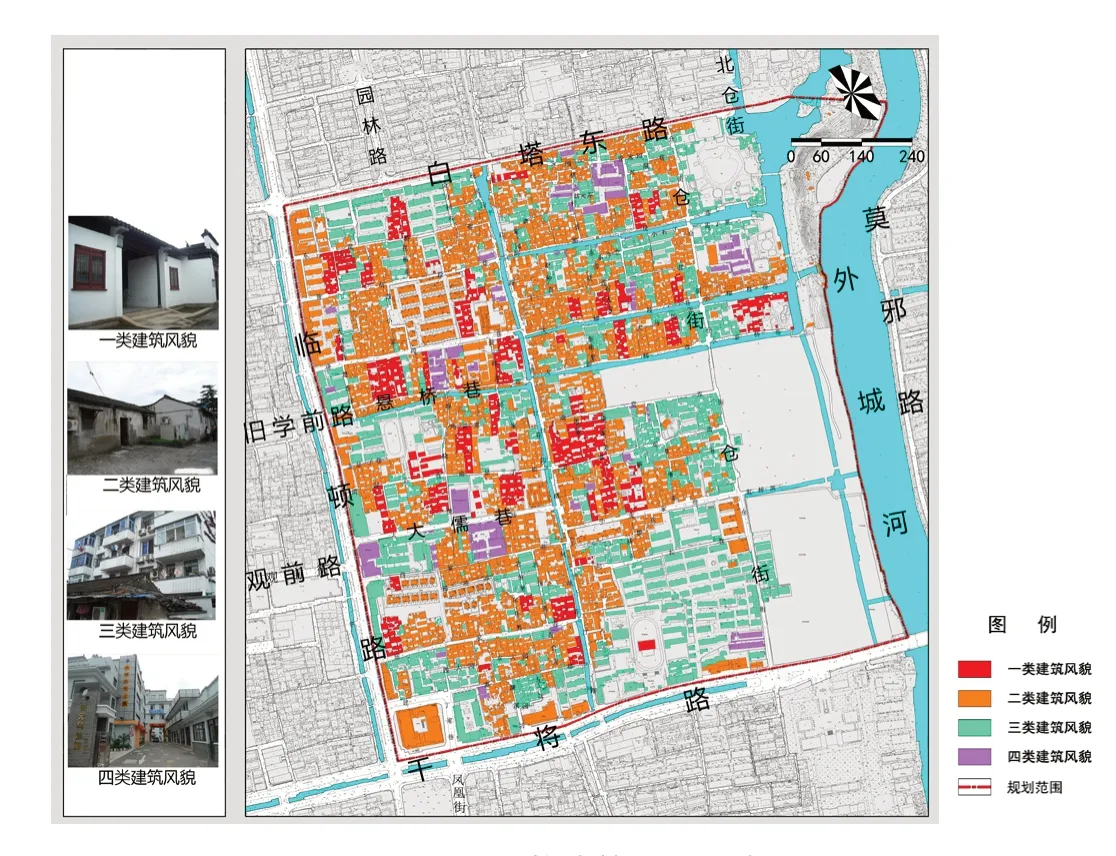

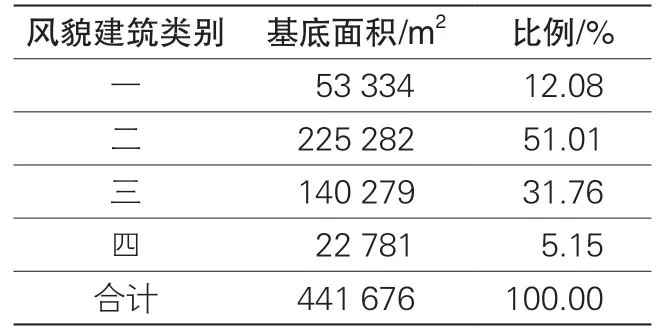

2.2.3.3 建筑风貌

建筑风貌评定分为四类。

一类建筑风貌:国家文物保护单位和其他一些保存比较好的、具有一定代表性的优秀传统建筑。

二类建筑风貌:能够体现古城风貌并且采用传统建筑形式的建筑。

三类建筑风貌:传统建筑外貌虽遭受严重破坏但尚能和传统风貌相协调的一般建筑。

四类建筑风貌:与周围风貌、环境不相协调的一般建筑和棚户简屋[5]。

现状建筑整体风貌较好,一、二类风貌建筑占60%以上,除了保护单位以及控保建筑外,整体风貌比较好的地区主要集中在平江河及多条特色街巷、河道的两侧(图5、表4)。

图5 现状建筑风貌评定图

表4 现状建筑风貌评定一览表

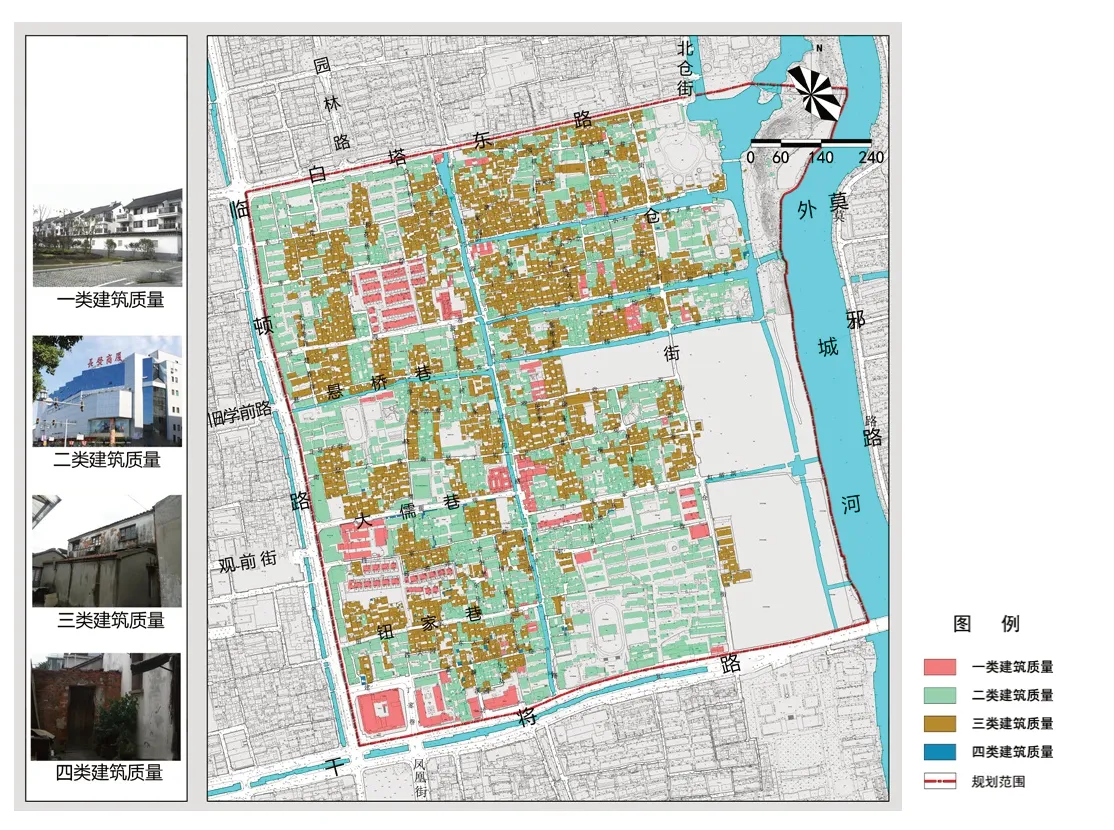

2.2.3.4 建筑质量

建筑质量评定分为四类,现状建筑质量以二、三类为主,总体质量较好,不少传统民居建筑已进行过统一整治(图6)。

图6 现状建筑质量评定图

2.2.3.5 建筑历史功能

街区内现存历史建筑的用处大多为居住,另有少量的商铺、会所、会馆、公所、宗教(寺庙、道观)、义庄及宗祠。

2.3 保护规划

2.3.1 整体保护思想

有关文物保护单位应系统性、有针对性地对街区特色空间格局进行保护,避免古城空间格局遭受现代建筑的破坏。同时,梳理街道肌理,并着重保护街区的河街空间,对内部建筑进行分类整合保护,营造其历史特点,保持其原真性,对颜色、形态、体量皆进行能展示出苏州古城魅力特点的规划保护。对街区内部历史文物与名木古树进行分类保护,分层控制(图7)。

图7 整体保护规划图

2.3.2 空间格局保护

2.3.2.1 街巷肌理

街巷肌理主要强调的是城市空间的丰富性与连续性。丰富性:在街巷这一有限的空间里,不断地呈现出细微的放大、收缩或转折,并结合周围的水井、牌坊等历史资源,形成丰富的空间层次感[6]。连续性:高低错落的连续建筑形成的界面,使得空间得以完整界定,具有较强的图形特征,可以进一步与街坊中的建筑形成图底关系。

2.3.2.2 河街空间

(1)沿河外街、两街夹一河、河街并行。此处设计借鉴了传统江南水乡的河街关系,将流线上最重要的外街空间设在街区内部河的旁边,使最大的人流可以边通行边游憩,最大程度地展示平江历史文化街区的沿河风貌,并且在河的两侧皆设置外街空间,扩大了步行空间。

(2)沿河内街、有河无街。将建筑设置在河边,建筑功能多为商业性质,以纵向的向河道路进行组织串联,虽不能直接沿河行走,却有了曲径通幽、豁然开朗的另一种江南韵味,此时的街巷空间则为内街;而当沿河两侧皆为建筑时,则形成了两条内街(图8)。

图8 河街空间保护规划图

2.3.2.3 界面控制

界面分为特色界面和一般界面。

特色界面可以展示整个街区文化风貌,经过多年的努力,沿平江路的街道界面能较好地体现平江历史街区精致慢生活的品牌特色,今后应继续延续并进一步提升品质。

一般界面,主要以功能性为主,大前提是满足人们的日常需求,同时,以不打破整体界面连续感的外形进行规划。

2.3.2.4 备弄空间

对于传统大型民居内的备弄应按原样保护,一般位于进落与进落之间,起到交通、消防和分隔空间的作用,宽度在1~1.5 m 之间。

2.3.3 建筑遗产保护

以保护与恢复街区整体风貌为保护规划原则,将街区内已分类的建筑进行相应地处理,首先,营造出整体的空间感与特色风貌,控制整体的韵律节奏;其次,对于建筑单体,将建筑的构成要素进行逐一调研排查,落实到细节,并提出分层保护策略建议。

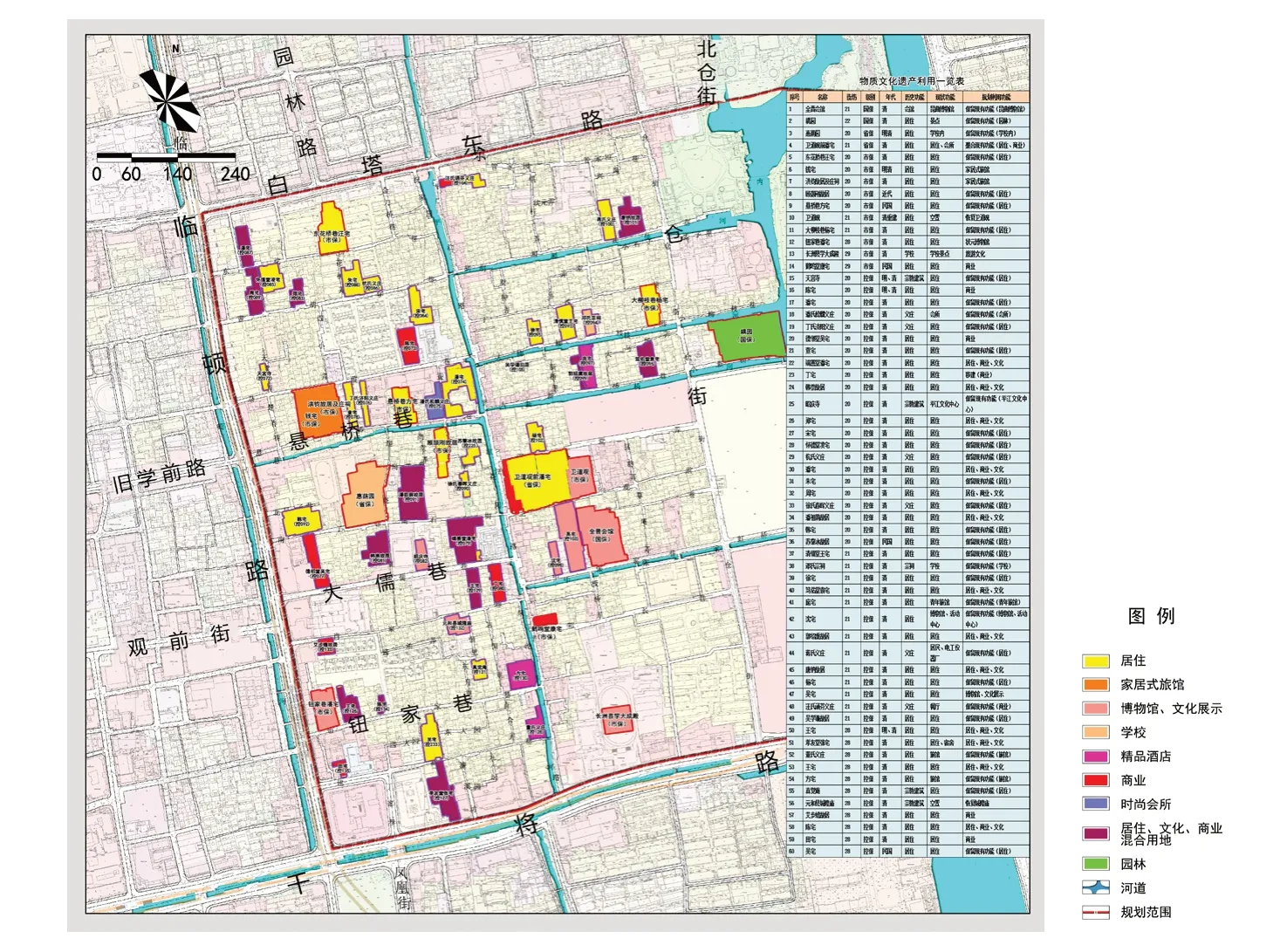

2.3.4 物质文化遗存保护

首先,对街区内部可使用的桥体进行修缮与保护,修缮材料应与整个街区相协调,体现出苏州的江南水乡特色,新建的桥体颜色与形态也应该与老桥体相近或相适应,打造出整体小桥流水的街区特色;其次,对街区内现存的名木古树进行分类,对于一般类的实施加固保护等措施,对于珍贵程度相对较高的进行“圈地保护”,即在其周边设置一小块绿地,达到可观不可触的效果;另外,将公共古井纳入整个空间流线规划中,进行节点化处理,私人古井则对其水源进行严格把控,保证使用者的安全;同时,对驳岸等进行定期维护修缮,保证其安全性与古意(图9)。

图9 文化遗存展示利用规划图

2.3.5 环境要素控制

街区的整体风貌不仅通过街巷要素系统、建筑要素系统,也包括环境小品要素系统以及非物质文化要素系统共同营造的氛围来逐一体现,要使街区整体的风貌形象有品质,应加强环境要素的整治引导。

3 结语

历史文化街区是我国历史遗留的宝贵财富,它传承着几千年来的历史,引导着新时代中国城乡规划发展的方向。然而,鉴于我国许多规划难以落地实施,尤其在历史文化街区保护方面,依然存在着破坏性建设的情况,所以,在编制其规划时,应客观地分析整个街区内部要素以及与周边的关联性,由整体到部分,从宏观到微观,辅之公共意向,全面地做出最合理的相应规划,使其“保之有效,联动发展”。

目前,大多数江南地区的历史文化街区,由于地区经济发展等有利因素,以及当地政府普遍比较重视其保护,街区现状保护情况相对良好,但由于规划及规划后的实施管理系统性与全面性参差不齐,仍有一些街区需规划整治。

苏州历史文化街区保护规划是江南地区乃至全国范围内的成功案例,除与苏州快速发展的经济水平相关,更重要的是规划者们对整个街区进行了全面客观地调研,并制定出一系列保护措施,“整体保护,合理利用,有机更新”,著有成效地保护了街区风貌,完善了街区功能,提升了街区内部居民的生活水平。