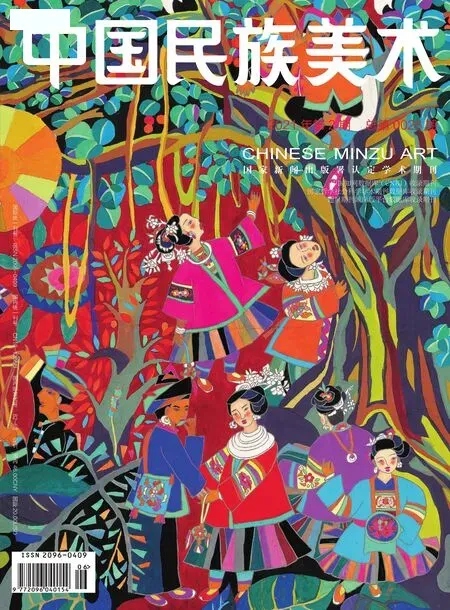

“三美”纪行——侗寨写生考察及对少儿美术教育的思考

文/图:刘瑞森 广西艺术学院美术学院基础部教师 / 吴明亮 梧州市竹湾小学美术专业教师

冠洞村寨

“认识美、传达美、创造美。”民族地区专项课题写生考察活动的缘起于2017年笔者在中央民族大学主办的国家艺术基金资助项目——西部少数民族地区中青年高级美术创作人才研修班学习期间。作为同学和朋友,在中央民族大学的学习过程中,我们就民族艺术、地域文化、美术教育等问题常有交谈,同时也有争辩。也许是从狭小的地域相聚北京,然后回望各自生活与工作的民族地区的一种感伤,又或许是受到中央民族大学几位德高望重的先生们影响,我们开始第一次真正的审视自己,作为西部少数民族地区的有代表性的美术创作者,如何把我们的所学与本土的民族美术做好续接?又如何把星火传递到广西民族地区每一个偏远角落?

作为个体的力量总是有限。幸而,笔者(吴明亮)在去西班牙研学之前已经在梧州当地举办过三届“认识美、传达美、创造美” 公益美术作品展,作为前期的传导。于是我们想着,作为优势资源和传承基因,能否把当时入选的小作者们再组织一次相对“冒险”的远游计划,走进远离梧州500公里的柳州市三江县的一个叫冠洞的侗族自然村。最终,在家长的认同及各方帮助下,我们的计划得以顺利实现。

菜地 陆乐天(11岁) 21cm x 28.5cm 2017年

走进侗寨,走进群山环抱的自然村落中,不同于由钢筋水泥构建的城市密林,环境的强烈差异带来的新鲜感让城里的孩子很着迷,但同样,陌生感亦让孩子们在前期面对对象写生时略显局促。再者由于学生年龄及绘画表达能力高低不等的差异,前期如何帮助学生建立自信,如何引导他们了解侗族文化及与陌生环境相处,这些给我们老师也带来很大的困难与挑战,现实中整个活动过程是艰难的。活动周期为十五天,除去来回所花时间,其余的十三天我们都是驻扎在冠洞潜心研学。作为回顾,借此文谈谈此次“认识美、传达美、创造美”民族地区专项课题写生考察活动的个人感受及由此延伸的对少儿美术发展的思考。

风雨桥上看风雨 覃静晖(10岁) 21cm x 28.5cm 2017年

侗寨 刘梓源(10岁) 21cm x 28.5cm 2017年

按照“三美”之认识美,作为写生考察的初期准备,进入侗寨之前老师仅对家长们展示过当地的地理人文环境和民俗风貌,对作为主体的学生并未透露太多的信息,这是一种强化陌生地域神秘的诱导,也是避免对对象先入为主的危险固化。写生侗寨对于所有的学生和笔者来说,都是重新面对陌生而新鲜事物的一场刺激游戏。事实证明这个“算计”是有效的,初入侗寨的孩子们,面对扑面而来的乡野气息和独特的侗寨木质建筑形式,一扫之前在动车上的昏昏欲睡情绪,个个惊叹不已,哇哇之声不绝于耳。常说“兴趣是最好的老师”,作为教学的先决条件,怎么让学生产生兴趣进而去探究去发现,我们已经悄然把诱饵布下。

木楼 钟天(11岁) 21cm x 28.5cm 2017年

下雨天 甘子燃(9岁) 21cm x 28.5cm 2017年

木墙 黄粲钰(9岁) 21cm x 28.5cm 2017年

当然,并不是每个学生都具备强烈的敏感度,对于陌生的周遭事物,新鲜劲一过,更多的是茫然感。而正巧这个时候又是学生们正式进入写生的重要节点,时间有限,作为前期的认识侗寨阶段,我们大概花两天时间引领学生们游走在寨子里,并切合时机展开讲解侗族的相关历史文化及风俗民情,比如作为整个寨子中心的鼓楼,它的实际意义及作用。作为侗族精神象征,它的实用功能在今天已然在逐步退化,但作为一种物化的如图腾般崇高的符号,恰巧应对了我们绘画中物象转化的抽象实际。这种可以让学生们很清晰地感受到描摹作为粗浅的再现认知,也无形中种下一颗对于侗族先民智慧的崇敬,面对人与物的敬畏自然的心,也是从认识美到发现美的有机转换。我们之中的明亮老师常对学生们说:“写生其为写生命,面对神秘与震撼的侗族文化,据己所喜各取所长,即如何摄取对象之形象,如何用直觉去释放自己真实的情感,没有深入认识难以使得画面成章法。”这样的绘画理念是鼓励学生从认识美到发现美的佐证。前期的探索结束后,每个学生各自怀揣“心思”,散落在风雨桥上、屋檐下、图腾旁,认真观察有过岁月痕迹的寨子,从中感受他们的年份与庄重,带着好奇的心去寻找各自的答案。

以下是活动中创造美阶段的几个典型例子。覃静晖同学在风雨桥避雨的时候拿起素描本,描写暴雨时在桥中看雨的场景,大雨如丝线垂挂廊檐,百年廊桥遮挡风雨、护佑百年,而她以绘画的方式体会当初侗族人民用智慧建桥的初心,如今可以享受到这种美好是实属可贵,便画下了《风雨桥上看风雨》这幅作品。穷自然之奥秘,发山川之精微。陆乐天着迷于鼓楼角落的细草生长的模样,刘梓源仿佛又回到了外婆家的菜园尽情探秘的欣喜,宁丽琪、陈慧娜着迷各种植被抽离成线条的纷繁复杂的游戏。孩子们带着真诚与尊重去认真观察所见的自然,以自己的视角去观看,去尽力描绘真山真水。在覃阳雨、廖婉如同学的画面中我们看到他们运用塞尚的理念对自然进行观察分析,她们坐在屋檐下认真描绘屹立在山脚的那棵大树,阳光下大树的颜色与形体变化带来冲击感,仿佛重新认识生命一般,他们以独立性格展现自我,绘画中展现的坚定稳固与生活中的独立勇敢,相得益彰、相辅相成。其中最令我们欣喜的还属队伍中两个年龄最小的学生,甘子燃、黄粲钰当时只有9岁,一个婉约而敏感的南方“小家碧玉”,一个大气而直率的北方“女汉子”。甘子燃的《下雨天》、黄粲钰的《木墙》最为典型。孩子们一幅幅作品最终呈现了一个鲜活而真实的个体,自我的认同及对美的认识的差异,最终汇流成漫天的繁星,光彩而夺目。

当然,每一个孩子在我们心目中都是最棒的。相信学生,尊重学生的个体的差异,由此带来的绘画的差异是我们整个活动第三阶段创造美的最终愿望,不同于其他的追求标准答案或者统一样貌,我们希望孩子们通过绘画来认识自己,某个阶段无论是精彩绝艳抑或平平无奇,都坦然受之。绘画作为自我认知和发现的有效途径,它只是一个过程而不是答案。

活动接近尾声,作为整个活动的策划及实施主体,明亮老师在总结会上说:“艰苦的环境中体现出的爱、帮助他人、以助人为乐者、生活独立自主、责任之心尽显其然,生活中体现出关心同学之美德,多帮同学拿一点行李、多关心同学一句热语、写生路上遇困难之路搀扶一把同学、好吃之食物赠予他人、遇到难题自强不息,此乃中国传统文化之美德,也是绘画之精髓,也当人品高的切实表现。小团队、大社会,众生之相面貌千变,为师者有责任说出,正所谓:良药苦口,忠言逆耳。所有目的只为学生于社会中的生存与做人,人者不能用时在做,乃日积月累,威信乃以信取威,方为上者。”我想这句话足以作为我们推动整个活动进行而最终完满的初心,是我们作为民族地区教育工作者的责任与担当,也是一种来源于中央民族大学的薪火相传。

桥 宁丽淇(10岁) 28.5cm x 21cm 2017年

教与学、尊重与爱护、信任与坚持、存疑与思索这些因为这次活动让笔者体会更加深刻,而如何让孩子们快速进入绘画的状态,摒弃日常琐碎的牵绊和某些诱惑带来的消耗,却也是活动中实际面临的难题,新鲜的事物总会因了时间变得熟悉而逐渐麻木,接下来的几届写生考察活动,直至今天来说已经进行了三届,问题越来越多,方法也越来越多,思考也越来越多。作为活动的隐性目的,把“认识美、传达美、创造美”专项课题写生考察活动带入广西少数民族地区,传递美育的火种,或者说让民族地区接纳我们的一些不成熟的绘画教学理念,于我们而言是神圣而艰巨的。此次冠洞写生考察以少儿为活动主体,不同于高校以大学生为主体的考察写生课程。可以说少儿各方面都不成熟,然而最终作品的呈现却让人惊喜,一个是作品的形式语言多样,作品画面主题选取不雷同,作品与个人的性格契合度高,自我与所见的真实相融合,脱离了纯粹的描摹而达到物象的转化,进入真正的绘画层面。为什么大学生难以做到的事情在他们这里甚至没有阻碍?依靠规则和经验的绘画和依靠直觉的绘画哪个更可靠?也许这些不足以作为问题来提出,但是作为比较的两种主体,不难发现大学生绘画的直觉敏感度终会随着年龄和知识的积累变得迟钝和左右权衡,权衡则必将失去生猛劲,绘画丢失了力量。这是一种提示,也是作为艺术创作实施者个人的反思。我们应当相信这些未经世事打磨的少年,他们内心有着强大的气力。少儿,作为人类整个生命过程中非常重要的时期,等同于生命的各个阶段,我们应该多倾听来自他们的对于世界的观看和认知,少儿美术教育应以尊重少儿为基本前提,认识他们,也要认识我们自己。