抗战与危机:宜昌抗战时期的国民党县政权——以1939年至1945年国民党兴山县政府为例

杜强

(淮北师范大学 历史文化旅游学院, 安徽 淮北 235000)

“宜昌抗战”有着重要历史地位。张海鹏认为“宜昌抗战”指“1939—1945年期间,在以宜昌为中心,包括信阳、南阳、随县、枣阳、襄阳、宜昌、荆州、常德、益阳等地在内的近20万平方公里的广大区域,中日两军进行了6年之久的拉锯、抗衡,以争夺对江汉平原、洞庭湖流域地区和陪都门户的控制权。”[1]坚持宜昌抗战,“东可以威胁日军控制的中心城市武汉,西可以阻止日军西进,捍卫陪都重庆安全,这个战略目标基本上达到了”[1]。宜昌沦陷后,兴山县西靠大后方,成了直接与前线相邻的后方县,其余三面同沦陷区和中共鄂豫边区抗日根据地相连,“沙(市)、宜(昌)沦陷以后,本县为陪都锁钥,鄂西北门户,当五、六战区孔道”[2]148。鉴于此,国民党第29、33集团军等多支军队和国民政府的军民合作站等机关长期驻留兴山县,阻止日军西进。宜昌抗战中,国民党兴山县政府动员青年参军、领导军运、修筑军运交通线、为军队提供力役与物资、安抚流亡与救死扶伤、兴办教育,这不仅换来了兴山一县的安定,更保障了连接大后方与前线交通要道的安全,但通货膨胀、民力衰竭和中共抗日根据地的建立等原因使其面临重重危机。国民党兴山县政府相当程度上代表了国民党县基层政权的战时状态。目前学界关于国民党抗战的研究主要集中于蒋介石与抗战、国民党中央政府抗战等宏观层面,而对其基层政权抗战乃至战时地方基层政权的研究不够深入[3]。因此,笔者拟以相关资料为基础,考察宜昌抗战中国民党兴山县政府施政的实态以期对深化国民党抗战研究有所裨益。

一、政权组织概况与改进

抗战时期,兴山县东临宜昌县,西连巴东县,南接秭归县,北界房县与保康县,东西长约100公里,南北宽约98公里,行政上隶属于湖北省第六行政区,下辖湘坪、屈洞、妃台、三阳、胜利、复兴、古夫、永安、仙侣、南阳、平水、三溪12乡、134保,全县计有人口9万余[2]8。

国民党兴山县县政府机构由县长、直属机关与附属机构组成,其中县长由省政府委任,从1939年至1945年,刘汉卿等5人先后担任该职;直属机构包括秘书处、直属第一与第二科、民科、财科、粮科、建科、教科、社科、兵役科、军事科、督保科、会计科等科室;附属机构包括参议会、县训所、税务局、卫生院、警察局、县立初中、民教馆、田粮处、军运代办所等[2]194-198。各直属、附属机关主要职责是在县长领导下负责本部门工作。县政府之下的乡政权有一套与县政府相对应的直属、附属机关。

根据国民参政会集中全民族力量抗战[4],和中国国民党临时全国代表大会通过“改进战时县政机构促进行政效率以增强抗战力量案”的要求[5],国民党兴山县政府增设和调整了一些机构,以适应战时需要。

增设临时参议会与民沟通,消除了民众对政府的误解,增进了对抗战救国意义的了解。1939年之前,全面抗战虽已爆发一年有余,但因战场远离兴山县,民众生活状态变化不大。可如果宜昌沦陷后兴山将直接受到战火威胁。战争带来的征粮、征兵、征劳役等使兴山县民众的负担远大于之前,同时政府的战争动员工作做得也不到位,导致民众对政府心生不满。鉴于此,国民党湖北省政府“为免除县府与人民间隔阂,特令各县成立参事室,藉以协助推行政令,增加行政效率”[2]201。1941年,作为吸收政府外人员参政、征求民众意见和宣传抗战政策与意义的兴山县临时参议会成立,由县政府聘请县民陈联、余采绸、萧析民为县参事。需要说明的是,国民党兴山县临时参议会主席和代表基本由县政府圈定,而非由下级参议员会选举产生。乡级会代表由乡政府遴选,但乡主席由乡代表选举产生。以1944年为例,国民党兴山县政府公布了由各乡代表选出的乡主席(姚台乡为严方仪、屈洞乡为文中上、三阳乡为黄家鉴、复兴乡为赵寿征、胜利乡为余荣华、仙侣乡为胡义祥、永安乡为张凤池、三溪乡为杨子君、平水乡为甄远镜、古夫乡为李禅佛、湘坪乡为李永芳和南阳乡为贾宋衍)[2]202。县乡级会主席和代表基本是地主、官员亲朋与富裕商人等地方头面人物。

由上可知,国民党兴山县政府领导下的民意机关具备一些民主元素,但因缺乏群众基础而很不充分。不过,临时参议会成立后发挥了巨大作用,一是民众经参议会解释后,明白了政府征钱粮、夫力是为了保家卫国而非勒索,二是民众的意见与疾苦也经参议会传给了政府,三是参议会居中联络促进了政府与民众的了解与互信。客观地讲,国民政府领导的各级参政会虽因民主程度不够而饱受批评,但也颇受各党派、阶层期待和支持。作为中央层面参政员的毛泽东说过:“国民参政会之召开,显然表示着我国政治生活向着民主制度的一个进步,显示着我国各党派、各民族、各阶层、各地域的团结统一的一个进展。虽然在其生产的方法上,在其职权的规定上,国民参政会还不是尽如人意的全权的人民代表机关;但是,并不因此而失掉国民参政会在今天的作用和意义——进一步团结全国各种力量为抗战救国而努力的作用,企图使全国政治生活走向真正民主化初步开端的意义”[6]528。民主人士邹韬奋也认为召开国民参政会有助于“集中全部力量于抗战建国的工作”[7]。还有国共两党之外的人认为国民党的参议会在发扬民主方面的作用不大,但在集中全国力量抗战方面的作用巨大[8]。国民党兴山县政府领导的临时参议会恰如其分地反映了战时国民党领导的参政会、参议会的历史作用。

根据地国民政府和国民党湖北省政府组织战时政府符合使行政机构高效化、灵活化的要求[9],国民党兴山县政府调整了所属乡镇等级。1938-1941年,国民党兴山县政府依照各乡人口、物产、民智与土地面积等状况将全县12个乡划分为一、二、三等,其中一等乡具备人口总量大、中高文化程度人口多的特点,如作为一等乡的妃台乡总人口为14822人、中高文化程度人口为1192人,均为全县之冠[2]201。乡镇分等利于负担的合理化,但是一等乡租税和夫役负担量远大于二、三等乡,尤其大于三等乡的负担,这使得一等乡民众呼吁政府降低一等乡等级或提升其他乡等级。1942年7月,鉴于一等乡的呼吁和上级政府和驻县军队对租税和夫力的需求量日益增大的情势,国民党兴山县政府决定原一等乡妃台、月溪、三阳与屈洞四乡等级不变,原二等乡古夫、南阳提升为一等乡,原三等乡湘坪、三溪、平水、仙吕与永安提升为二等乡[6]528。乡镇等级由3个变为2个,缩小了赋税役负担差异,尤其缩小了原一等与三等乡的差异。不过等级的提升,无疑加重了原二、三等乡的负担,但为了战争胜利,原二、三等乡民众对此表示理解,这也从侧面反映出政府关于加重负担是为抗战建国的道理宣传得很到位。与调整乡等级同步的是统一各乡工作人员数量,即每乡设正副乡长各1人、股主任2人、干事事务员1人、书记(员)1人、户警2人与公丁3人[2]200,这利于县政府对各乡的统一管理。

除此上述举措外,国民党兴山县政府还很重视行政后备人才的培养。为避免工作人员因伤亡、逃跑、变节造成干部短缺,也为储才计,国民党兴山县政府于1941年8月创建了县训班,分批训练优秀青年和文化程度较高的青年,以便及时补充基层缺位干部。国民党兴山县政府颇重视此项工作,先后由萧明、关历生、李祥陔、朱范民等几位县长亲自担任教育长。据载,从1941年至1946年,从该所毕业生的300余人中有相当部分担任了基层干部,为抗战作出了贡献[2]52。

二、以支援抗战为中心的县政工作

改进政权组织、调整乡等级和培养后备人才的落脚点是服务抗战。历史证明,做好国民党兴山县政府以支援抗战为中心的工作为抗战救国大业作出了卓越贡献。

宜昌抗战期间,与日军长久鏖战和对峙使国民政府不得不从紧邻战区的兴山县等地区征募壮丁充实到军队。1939至1945年,作为连接第五、六两战区要冲的兴山县始终有国民党大军留驻。如1940年5月,第29、第33两集团军由宜昌西进时留77旅驻扎兴山县;8月,第13师进攻宜昌失利后转驻兴山县;第75军先于1941年7月驻兴山县城南泗湘溪一带,后来完成策应第九战区保卫长沙的作战任务后,再次返回兴山县;1943年,第26集团军司令部率第32军一直在兴山县驻扎至抗战胜利[2]147。由上可知,宜昌抗战中,兴山县一直是国民党军队重兵把守之处。然而,枣宜会战、鄂西会战等激烈战事造成军队减员严重,亟须补充。为充实军队,国民党兴山县政府深入民众宣传兵役的重要性,且“当时战火弥漫,人民仇寇心理已深,故当兵杀敌之呼声得以提高”。据载,八年抗战期间,人口不满10万的兴山县有7795名壮丁应征入伍,这还不包含主动投身于军事机关的人员[2]157。

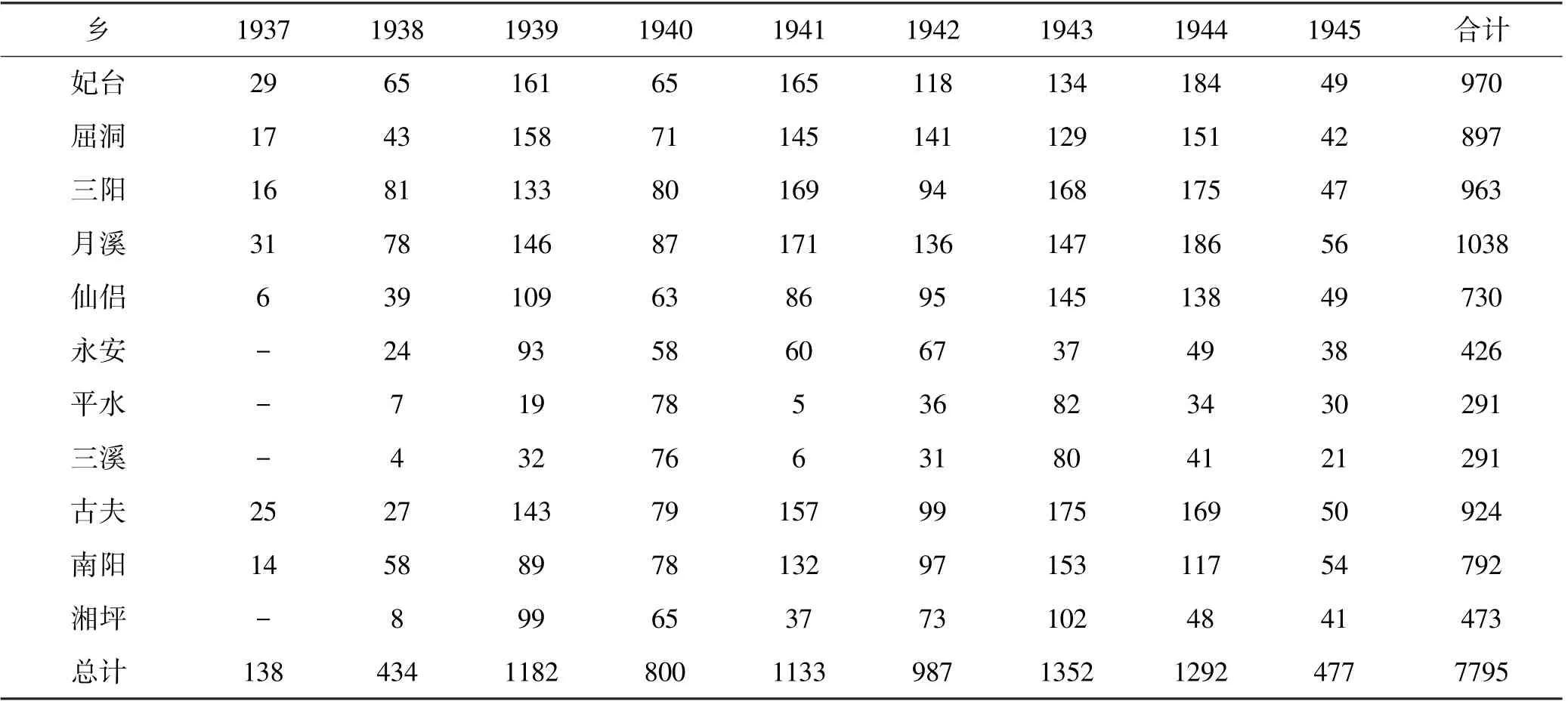

表1 全面抗战时期兴山县抗战期间征拨壮丁情况简表

据上表可知,相比于全面抗战前两年,从1939年开始,兴山县各乡每年应征入伍的人数明显增加,反映出国民党兴山县政府的征兵成果,也说明兴山民众对抗战的支持。

除了征召普通壮丁外,国民党兴山县政府还响应“一寸河山一寸血,十万青年十万军”征募知识青年入伍的号召。1944年10月31日,在国民党兴山县党部书记长朱义坤、县长王冕的主持下成立了兴山县知识青年从军征集委员会,征召知识青年入伍。征召公告一经发出,即得到了知识青年的积极响应。据载,兴山县本地人姚大安、张永松、向望彬、马光辉、彭家驭、甘明杨、皱良谟、姚文章、王茂祥、徐广富、舒元梅、赵崇召、舒启善、乔礼昌、李策、胡绍烱、赵德泰、朱治国、朱全维、田正荣、胡振龙、孙粹先、周年久、陈学武、万常镒、胡兴启、王昌发、张生明、万常耀、张福庆、邬祥德、郑家钰、刘绍周、周代根、李玉申、蔡德润、舒朝伟、蔡德炳、吴同举、郑启铸、张学华、万耀武、向昌光、郑智昌,安徽人吴广平与缪经纶,房县人李竟蔚,吉林人黄启泰,恩施人刘围立,辽宁人韩文亚,浙江人金长勋,江陵人黄镛章,宜都人唐宏林,河南人朱仲林及蕲春人张道孚等数十名知识青年应征入伍[2]150-151。

作为大后方向前线输送军需物资的交通要道,国民党兴山县政府遵令设立军运代办所及三个附所以支持军运。兴山县境内有霞雾、香南两大运输线,其中霞雾线起于大峡口,止于雾渡河,途径杨道河、黄家祠、高岚河、马粮坪等转运站,全长85千米;香南线途径南垭、滩坪、竹溪墓、兴山城、黄粮坪、教场坝、大水坑、板庙等转运站[2]151。据载,1940-1945年,为支持抗战,兴山县共出民夫17392910人次,经上述二运输线运输承担了军米11780300小包、机枪弹115000箱、步枪弹524000箱、迫击炮弹610000箱、手榴弹420500箱、云盐19000包、钙粉13900袋的运输任务[2]152。由上可知,1939-1945年6年间,人口不足10万的兴山县却出动夫役1700余万人次支持军运,贡献可谓巨大。

在此过程中,除民夫竭力支持外,国民党兴山县政府还带动县内党政团体积极参加军运工作。1943年春夏之交激烈长久战事消耗了大量军粮,亟须兴山县将1万包军米运往前线供应军队。为此,由国民党兴山县政府、县党部、三民主义青年团分团部、县临时参议会、各乡政府、县立中学及其他机关的工作人员、学生组成的三个运输大队和一个运输中队1200余人,在10日内将1700余袋大米运到了指定地点[2]152-154。对于兴山县的军运工作,国民党26集团军总司令周碞、第75军军长柳际明不仅派员到兴山慰问,还表彰了其中的300余人[2]205。军方的肯定从侧面反映出兴山县军运工作的成功。

为驻县机关提供夫力同样是兴山县支援抗战的主要工作之一。1940至1945年间,兴山县机关提供大量役力保障了各驻县机关的正常运转。

表2 1940-1945年驻兴山县机关征用夫力简表

上表反映出短短5年内兴山县为驻县机关提供了124万余人次的夫力,加之1700万余人次军运役力,在宜昌抗战中,兴山县为国民党军队贡献了1800万人次左右的役力,可谓劳苦功高,而这些成果的取得与国民党兴山县政府的领导有方是分不开的。

由于交通运输线关系着军民物资能否顺利运转,所以国民党兴山县政府带领民夫扩建、修复了多条运输线和多个渡口。1940年春,经国民党兴山县政府领导的4870余民夫星夜抢修的县城至大峡口——原本狭窄异常、经常被洪水冲毁但又为运输军粮和商旅必经之路地20余公里长的山间小道,成了县内最平坦大道,这为国民党第28集团军运输军粮提供了极大便利[2]204。1940年秋,在没有上级拨款的情况下,国民党兴山县政府发动民工12000余人修复了因日机轰炸和运输车辆长久碾压导致路面破损不堪长达80余公里的兴保公路和兴香公路。两年后,“县城至皇界一段,路面石砾复又暴露”,于是,国民党兴山县政府发动妃台、月溪、仙侣和永安四乡的民夫很快修复了破损道路[2]204。两路的修复使第五第六两战区的军粮转运之路重新通畅起来。另外,国民党兴山县政府还于1942年冬天以民工24000余人将没有桥梁、经常淹死人、长达90余公里的峡雾小道改造为坦途,使国民党第26集团军和商民的出行颇为方便[2]206。

与修葺道路同时进行的是国民党兴山县政府及相关乡政府动员各方力量修葺了响滩义渡、湘坪河义渡和县城义渡,疏通了兴山县水路运输线。1942年3-4月,国民党湘坪乡公所以从胡振冀等37名绅士筹集到的法币570余元修好了湘坪河义渡,使原本废弃的渡口因此重新运转起来;4月,国民党兴山县政府发现损坏的响滩义渡严重影响了军民从水路出行,于是县政府出粮、妃台乡公所和南阳乡公所出木料、地方绅士出资、百姓出力,官民齐心修复了渡口;12月,县政府与国民党第26集团军兵站分监合作修缮了现场义渡[2]206。

通过帮助过往官员、救助流亡难民与学生,国民党兴山县政府维持了战时兴山县社会的稳定。以工代赈是国民党兴山县政府救助从外地涌入难民的主要方式。1943年3-5月,国民党兴山县政府以日薪5角雇佣了逃难至兴山县的难民2000余人,在屈洞乡、永安乡为往来官员和难民分别修建了旅馆和临时栖身之所[2]215。以工代赈可谓一举三得,一是解决了出差官员和难民的住宿问题,二是解决了难民吃饭难题,三是避免了因难民滋事引发的治安问题。同时,国民党兴山县政府安置流亡学生不仅保住了人才,还一定程度上改变了兴山县教育落后的面貌。宜昌抗战时期,国民兴山县政府为安置流亡学生而多方努力:其一,1939年,以由改流亡中的私立武昌大公中学改建的县立中学尽力招收符合条件的流亡学生。1939-1945年间,共有100余名流亡学生从该校毕业或升学;其二,成立简易师范学校为各乡保小学解决师资短缺问题;其三,发展小学教育。由于兴山县原有的高等小学1所、短期小学11所、联保小学14所无法容纳从沦陷区迁过来的庞大的逃难小学生队伍。故而国民党兴山县政府从1940年春天开始先后改造或新建的13所中心小学(完小)、115所保级小学吸收了大量逃难小学生入校就读[2]208-215。

不仅如此,从1940年开始,国民党兴山县政府还以修建阵亡将士纪念堂、纪念碑等方式帮助军方安定了军心。1940-1944年,国民党兴山县政府修建的纪念堂,纪念堂记录了国民党第13师等军队在1937年的淞沪会战、1938年的鲁南战役与豫南鄂南战役、1939-1940年冬季攻势、1941年的宜昌分乡场战役与第六战区围攻宜昌战役、1943年的长宜战役与仁和坪战役、1944年的川湘鄂边区剿灭土匪战役等战役中牺牲的2808名军官与士兵的姓名与简要事迹[2]198。这些举动既告慰了亡灵,又使得活着的士兵被政府的纪念活动感动,进而安心抗日。

三、几任优秀的县长

国民党兴山县政府之所以在宜昌抗战时期能维持社会稳定、顺利完成各项资军任务,是与一批优秀县长出色的工作分不开的。这几位县长不仅始终将抗战救国作为县政工作的中心,还尽量体恤百姓不竭泽而渔。现将几任优秀县长的事迹扼要梳理如下:

军运县长石凌生。石凌生,湖北省阳新县人,自1939年2月始任县长,出色完成军运任务是其在任期间的主要政绩。石凌生深知大军出征粮草先行的道理。当为在前线与日军激战的国民党第26集团军运军粮时,石凌生始终在一线作鼓励、慰劳工作,使运粮民夫乐于为其所用,运粮工作顺利完成。鄂西会战期间,石凌生一面带领民夫修葺鄂西大山中年久失修、十分崎岖的栈道,疏通河道与乱石阻断的山间小道和架设多座桥梁,一面亲领运粮队伍源源不断地运粮食赴前线。石凌生尽职尽责地运粮的事迹惊动了国民政府高层,“鄂西民运,有荣光而蜚声于朝野者,实石公督运之力也”。难能可贵的是石凌生非常体恤民生疾苦,他建立消费合作社管理基本消费物资与平抑物价,同时严惩囤积居奇、哄抬物价的不法商人[2]199。

教育县长雷鸣泽。雷鸣泽,湖北省松滋县人,1941年4月接石凌生任县长职。石凌生认为在军运制度已完善与运输线路已整修完毕的情况下,安置流亡学生是一项重要工作,于是他任县长同时兼任县立中学校长,要求“不但本县学生,不有升学之苦,即若沦陷区学生,亦莫不千里跋涉,远道来归。雷更一视同仁,不分畛域,使得先后毕业”,因为雷鸣泽认为“国无弃才”[2]199。虽然雷鸣泽任县长不足一年,但他重视教育的情怀为后继者认可,并均循着他的足迹继续办教育。由此可见,兴山县的学校能由战前的十几所展到抗战胜利时的100余所,这位县长的努力起了奠定性作用。

亲民县长王勉。1942年1月湖北云梦人王勉继县长任。据记载,王勉是一位心细、亲民并深受民众爱戴的县长。具体地讲,其一,王勉尽量满足军需的同时,又不畏惧恫吓,为民请命,阻止了一些纪律败坏的军队祸害百姓的行为,时人称赞他“调和各级军民之情感,使军民融洽,军事得以进行”。其二,王勉经常亲临县内各建设场所慰问与鼓励民夫。据载,王勉在任近4年里,在县政府修建简易师范、县中校舍、兴山看守所、民生工厂、县银行、民教馆、体育场、司令台、警察大队部营房、县府大办公厅、菜场、防空壕、民夫宿舍、民夫茶水站等工程时他都能亲临现场看望、慰劳民夫,“莅县以后,事无巨细,莫不躬亲,尤能整躬率属,乐于用命”[2]218。

事实上,上述三位县长除了在某一方面有突出贡献外,他们均能做到体恤与救助受灾民众和领导县民度过荒年。以王勉为例,1942年,兴山县先涝后旱,玉米、水稻仅收获不足正常年景的4成,黄豆、蔬菜不足2成,百姓只得以树皮、蕨薇、观音土充饥,饿死、病死者超过了6000人。值此危难之际,王勉一面屡次向上峰请求救济,并多次派人到四川购粮放赈,一面派人监视放粮者,杜绝中饱私囊[2]218。更重要的是他依据调查、劝募与赈济的实际情况制定了治标与治本的方法——治标:(1)请求在征实公粮项下划拨一部分;(2)提倡公务员即(及)眷属半饱运动;(3)劝募捐款向川省购粮;(4)发动生活较优的人民减为一日两餐;(5)公务员即(及)眷属半饱余粮由县政府粮政科会同救济委员会。治本:(1)尽量发动人民春耕增产;(2)由县饬令保甲责成民众多种蔬菜,并由保甲长事先栽种以资倡导;(3)农民确系无种子、田园荒废者即由保甲呈报县政府贷种,秋收以后归还。

1942年8月,为解决百姓吃盐问题,王勉派县联社购买云南井盐100担后无偿发给最贫困的农户,按每人1市斤、每户最多5市斤的数量发放,共下发10040斤,其中妃台乡、仙侣乡、永安乡、平水乡各9担,屈洞乡11担,三阳乡、月溪乡各12担,三溪乡、7担,湘坪乡、古夫乡各8担,南阳乡11担。为杜绝中饱私囊,王勉为每乡派监督员一名,保证了赤贫户足额领到盐[2]219。

进入1943年后,王勉发现在长期被征发劳役、饱受战火摧残与水旱灾害威胁的情况下,兴山县民众意志日益消沉,抗战情绪不复战争初期高昂,社会动乱显露端倪。1943年5月,为阻止社会风气进一步变坏,王勉决定在县内建立民生工厂,实施以工代赈。是年8月,业务范围涉及煤、铁、矿、印刷、纺织、缝纫、木器、面粉、砖瓦、篾器、陶瓷的民生工厂吸收了100余人就业,解决了县城部分贫困家庭的吃饭问题。另外,1942年至1944年间,为稳定县城秩序,县政府在王勉要求下组建了县农会、县商会、总工会、杂货业工会、妇女会等20余个群众团体,会员发展到1000余人,这些团体对维持县城社会安定起到了重要作用。但受限于人力物力财力,王勉仅在一定程度上迟滞了县城社会风气变坏的进程,对于乡村社会的治理则显得流于形式,无能为力。

四、统治危机

尽管国民党兴山县政府在宜昌抗战时期功绩卓著,王勉等县长治理有方,兴山县多数时候安定有序,军政民关系融洽,然而随着抗战的深入与中国社会大环境逐步不利于国民政府,国民党的统治陷于危机中。在抗战救国的大时代背景下,为了胜利,兴山县民众甘愿承受各种负担,但大后方危机的加剧导致民力日益枯竭,国民党兴山县政府也因此陷于危机中。

首先,大后方无法抑制通货膨胀将国民党兴山县政府的财政拖入危机中。国民政府为弥补巨大财政赤字大量发行纸币导致大后方出现无法遏制的恶性通货膨胀。有研究显示,从1938年至1944年,大后方城市零售物价平均每年上涨63%,1942年之前尚好,往后呈现出愈演愈烈之势,1943年上升率高达245%,1944年更是达到了250%[10]486。通货膨胀和连年水旱灾害、战火蔓延严重破坏了作为大后方重镇兴山县的经济,加之军供负担,这些导致县政府财政陷于危机中。据战后县政府向国民党湖北省政府的汇报,“本县地瘠民贫,财政向极困窘”[2]219。抗战中政府支用浩繁,在正常经济收入无法满足财政支出的情况下,县政府只能以征收田赋附加、契税附加、航空会费、屠宰税、战时公债、美金公债、营业牌照税、筵席税、房捐、同盟胜利公债、一县一机(飞机捐)、绅富捐、献金等方式缓解财政压力[2]160。但是兴山县为地瘠民贫经济落后的农业县,以这种方式解决财政难题难免会加剧社会危机。与开源无力相反的是节流困难,军供、赈灾、各类职员工资、修路筑坝、修县署、建学校、救助流民……无处不需花钱。

其次,中国共产党的发展加剧了国民党兴山县政府的政治危机。由于1943年以后国民政府的专制腐败饱受中共等各党派的批评,各级政权中多有贪腐官吏,国民党在民众中的威望日渐下降。相反的是,从1938年开始,中共在包括兴山县在内的鄂豫边区的实际控制区域内按“三三制”原则建立了上至边区行政公署下至乡保级政权,通过了《豫鄂边区选举条例》《豫鄂边区各级代表大会组织条例》从法律层面上保障了除了汉奸、被剥夺政治权利的罪犯外的绝大多数人的选举权与被选举权[11]。而且中共能将民主政策落到实处,这在中国数千年政治史上实属不易。拥有选举权与被选举权的民众,自然颇珍惜这两项来之不易的权力,进而选择支持中共政权。毋庸置疑,这是中共根据地能在全面抗战爆发之初仅局处于陕北一隅,到抗战结束时发展到华北华中广大区域,几乎占据了中国1/4的土地与人口的重要原因。中共在宜昌、兴山等地区建立的鄂西抗日根据地同样按“三三制”原则建立了政权、实施减租减息和贸易统制,相当程度上保护了民众利益和维护了社会稳定,这对当地国民党政权造成了较大冲击。对此,国民党不得不一面宣传中共破坏抗战,一面实施军事进剿,但均告失败。此并非为在鄂西地区活动的新四军第五师作战能力有多强,而是人心向背的问题——由于在中共抗日根据地负担较轻、生存状态相对优于国统区民众,民众自然选择支持中共,这使国民党政权实际控制的人口、土地日益缩减,统治危机加剧。纵然国民党湖北省政府为兴山县委派了多位贤能县长,但即将整体倾覆的国民党政权连带着使国民党兴山县政府难逃统治危机的厄运。

再次,民力衰竭危机。民力衰竭主要表现在1943年以后兴山县民众再难以承受国民政府和军队加于其肩上的赋役负担。兴山县是人口仅有9万余的小县,而适合服劳役的壮丁人数又非常有限,但据可查数据显示该县民众为抗战提供了夫力1800万余人次,负担沉重。1942年以前民夫尚可在基本维持温饱的前提下服劳役,但自然灾害和战争破坏造成一饱难求、连富户都一日只能吃两餐饭的兴山,再难如抗战初期那般精神饱满地支持国民党兴山县政府了。尤其是1943年以后的天灾和战火导致本为山区、产能有限的兴山县的经济产出能力进一步削弱,国民党兴山政府可获得的物资愈来愈少,直至严重入不敷出,其统治基础从根本上被动摇了。

五、结语

抗战建国是国民政府战时的基本国策。通过梳理前文可以看出国民党兴山县政府在宜昌抗战期间认真执行了国民政府的抗战建国政策,其结果是一成一败。在举国一致抗日的大环境中,几任优秀县长领导国民党兴山县政府一方面通过改革政府机构实现了政府职能向战时转轨的目的,一方面带领兴山民众出色完成了军运、修路修桥、出夫役、安民等重任,既安了民又支援了抗战,为抗战胜利作出了卓越贡献。但持久的抗战几乎耗尽了可用的社会资源,中共崛起,通货膨胀、国民党自身腐败与不适应时代潮流等难以克服的问题使国民党兴山县政府的统治处于危机状态。兴山县战时的状态相当程度上反映了国民党基层政权的战时状态——坚持抗战与面临危机。当时“农民承担了提供战时粮食、资金和人力的主要负担,但国民政府只是源源不断地从农民那里获得抗战所需的人力和经济资源,却没有通过社会、经济等方面的重大改革加惠于农民,而是继续和乡村中的封建势力结合在一起搜刮农民。这样,当长久地拖延下去时,农民实已疲惫不堪”[10]488,这样的政权走向衰落是不可避免了。