间歇经口管饲在伴有吞咽障碍的急性脑梗塞患者中的应用价值

张丽华,谭红,黄爱云,吴雅凤,邓艾丽(中国科学院大学深圳医院(光明)神经内一科,广东 深圳518000)

急性脑梗塞为临床常见脑血管疾病,致残及病死率较高。相关研究指出,脑梗塞发生后,20%~90%的患者均可出现不同程度吞咽功能障碍,患者无法安全将食物经口腔送至胃内[1]。为满足患者营养供给需求,临床常采取辅助进食方式干预伴有吞咽障碍的急性脑梗塞患者。既往常采用持续经鼻至胃管饲方式帮助患者进食,但该进食方式严重影响患者形象,且易发生堵管、脱管、吸入性肺炎等[2]。间歇经口管饲是指在进食时将胃管经口插入食管内帮助患者进食,为患者提供营养支持的同时还可对其吞咽功能产生刺激,促进吞咽功能恢复[3]。鉴于此,本研究旨在探讨间歇经口管饲在伴有吞咽障碍的急性脑梗塞患者中的应用效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年11月~2020年12月于我院接受治疗的急性脑梗塞患者60例,依据随机数字表发分为对照组和观察组各30例。观察组中男15例、女15例;年龄52~78(63.52±4.61)岁;体重指数18~26(22.06±0.71)kg/m2。对照组中男16例、女14例;年龄53~76(63.47±4.72)岁;体重指数18~26(22.10±0.73)kg/m2。两组患者性别、年代、体重指数等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过本院医学伦理委员会审核批准。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)符合《中国脑梗死急性期康复专家共识》[4]中相关诊断标准,经头颅CT、磁共振成像(MRI)检查确诊;(2)发病7d内出现不同程度吞咽功能障碍;(3)半年内未有严重脑梗死病史;(4)签署知情同意书。排除标准:(1)合并严重心肝肾肺功能不全;(2)合并恶性肿瘤疾病;(3)合并造血功能或凝血功能障碍。

1.3 方法

1.3.1 对照组 采用持续经鼻至胃管饲,患者取坐位或将床头抬高30°,润滑胃管前端,取14号胃管经鼻腔送至鼻咽部13~15cm位置,指导患者做吞咽动作,同时将胃管快速插入胃管至深度为45~55cm位置,胃管末端放入水中无气泡溢出、患者无呛咳反应则为成功,固定胃管,喂食前抽取胃液判断胃潴留情况,注射营养师统一配置的流质食物,200~400ml/次,注射时间20~30min,喂食结束后用温开水冲洗胃管。连续干预4周。

1.3.2 观察组 采用间歇经口管饲,患者取坐位或将床头抬高30°,做好口腔清洁,下颌稍微抬高,放好牙垫,润滑胃管前端,取14号胃管,经口腔正中缓慢推送至咽喉壁10cm左右位置,指导患者做吞咽动作,同时继续插入胃管20~25cm,确认胃管处于食管位置,注射营养师统一配置的流质食物200~400ml,并指导患者进行吞咽动作,喂食结束后注入少量温开水,于呼气末缓慢拔出胃管,维持体位30~60min,3~5次/d,插管拔管时间与进食时间一致。连续干预4周。

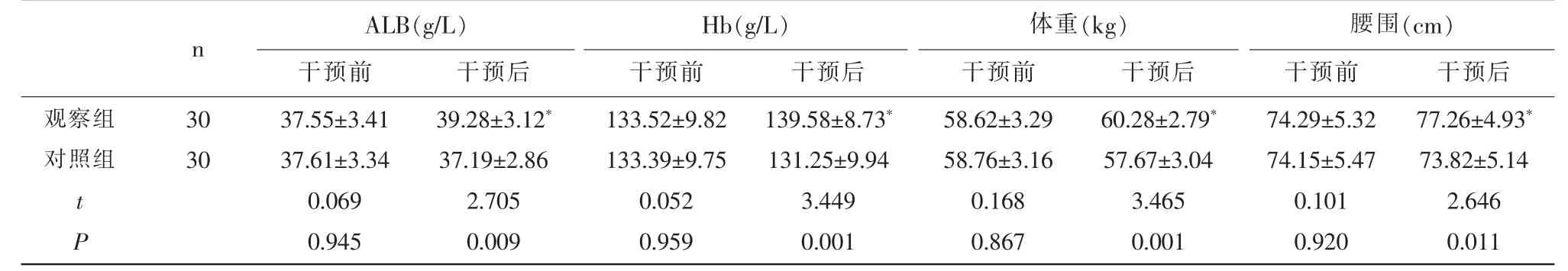

1.4 临床观察指标 (1)营养状况:采集两组干预前、干预4周后空腹静脉血3~4ml,以3 000r/min的转速离心10imn,分离血清,通过全自动生化分析仪(贝克曼,AU5800)检测白蛋白(ALB)、血红蛋白(Hb)水平;并测量两组干预前、干预4周后体重、腰围。(2)吞咽功能:干预4周后,通过洼田饮水试验[5]对两组吞咽功能进行评估,Ⅰ级:患者端坐位下,5s内1次顺利咽下30ml温水;Ⅱ级:患者端坐位下,5~10s内分2次及以上咽下30ml温水,无呛咳症状;Ⅲ级:患者端坐位下,5~10s内一次咽下30ml温水,伴有呛咳症状;Ⅳ级:患者端坐位下,5~10s内分2次或多次咽下30ml温水,伴有呛咳症状;Ⅴ级:患者端坐位下,10s内不能完全咽下30ml温水,且有呛咳症状。

1.5 统计学处理 数据采用SPSS 24.0统计学软件进行处理。计量资料采用±s表示,行t检验;计数资料采用例(百分率)表示,行χ2检验。P<0.05示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组干预前后营养状况比较 干预前,两组ALB、Hb、体重、腰围比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预4周后,观察组ALB、Hb、体重水平高于干预前,腰围长于干预前及对照组干预后水平,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组干预前后营养状况比较(±s)

表1 两组干预前后营养状况比较(±s)

注:与同组干预前比较,*:P<0.05

ALB(g/L) Hb(g/L) 体重(kg) 腰围(cm)干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后观察组对照组n 30 30 t P 37.55±3.41 37.61±3.34 0.069 0.945 39.28±3.12*37.19±2.86 2.705 0.009 133.52±9.82 133.39±9.75 0.052 0.959 139.58±8.73*131.25±9.94 3.449 0.001 58.62±3.29 58.76±3.16 0.168 0.867 60.28±2.79*57.67±3.04 3.465 0.001 74.29±5.32 74.15±5.47 0.101 0.920 77.26±4.93*73.82±5.14 2.646 0.011

2.2 两组干预后吞咽功能比较 干预4周后,观察组吞咽功能优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组干预后吞咽功能比较[n(%)]

3 讨论

吞咽障碍是急性脑梗塞常见并发症,与吞咽相关中枢神经受损有关,易使患者出现误吸、肺部感染、营养不良等症,此外,急性脑梗塞患者在应激因素作用下可增加蛋白质分解,造成低蛋白血症、免疫功能低下等,不利于患者机体康复。因此积极寻找科学、有效的辅助进食方式,帮助患者摄取足够的营养,对改善患者营养状况,促进吞咽功能恢复具有重要意义。

持续经鼻至胃管饲是传统伴有吞咽障碍的急性脑梗塞患者常用营养给予方式,可帮助患者解决营养摄入问题,但长期留置胃管易发生胃肠道感染、胃黏膜出血、反流性食管炎等多种并发症;同时长期胃管滞留还可改变原有消化道生理环境,食管下段括约肌关闭不全,致使吞咽功能进一步减弱[6,7]。间歇经口管饲仅在需要补充营养时插入胃管,每次喂养完成后需移除胃管,不留置导管。本研究结果显示,干预4周后,观察组ALB、Hb、体重水平高于干预前,且高于对照组,腰围长于干预前且长于对照组(P<0.05),提示间歇经口管饲有助于改善伴有吞咽障碍的急性脑梗塞患者营养状况。分析其原因在于,间歇经口管饲可帮助患者在短时间内摄取足够食物,确保营养代谢需求,避免返流现象,减少胃肠功能紊乱发生率,提高患者舒适度;同时该辅助进食方式无需长期留置胃管,减少胃黏膜刺激,利于营养吸收,同时还可减少患者病耻感,改善其心理状况,加快自主饮食,从而改善营养状况[8,9]。此外,本研究结果显示,干预4周后,观察组吞咽功能优于对照组(P<0.05),提示间歇经口管饲有助于促进患者吞咽功能恢复。究其原因在于,间歇经口管饲通过反复插管可对患者咽喉部产生刺激,促进吞咽相关肌群收缩,提高喉舌活动度,避免长期留置胃管干扰吞咽功能训练,从而促进患者吞咽功能恢复。

综上所述,伴有吞咽障碍的急性脑梗塞患者采用间歇经口管饲有助于改善患者营养状况,促进吞咽功能恢复。