卓越教师视角下线上线下混合式金课的模式重构与实践探索

——以蚌埠学院现代教育技术课程为例

丁 浩,吴长法,朱家明

(1.蚌埠学院 文学与教育学院,安徽 蚌埠 233030;2.安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽 蚌埠 233030)

0 问题的提出

为应对以大数据、云计算、智能机器人为代表的新一轮科技革命对卓越人才的迫切需求,教育部联合多部门启动“六卓越一拔尖”计划2.0,全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设,着力提高人才培养质量。课程提质则是推进四新建设的“重要抓手”,要紧紧抓住课程这一最基础、最关键的要素。教育部在《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》(教高函〔2018〕8号)中明确提出:淘汰“水课”,打造“金课”。金课的标准,可以归纳为“两性一度”:高阶性、创新性和挑战度。其中,课程的高阶性是金课的核心追求,课程的创新性和挑战度为高阶性服务。人的核心素养即指高阶能力,包括协作、复杂交往、创造性、批判性思维,其中,前两者属于非认知性素养,后两者属于认知性素养[1]。教育部发布的《关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)(以下简称为《实施意见》),把课程的高阶性描述为培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维,即是当今国际教育界“核心素养”潮流中强调的“批判性思维”。批判性思维是指基于论据的逻辑性的、不偏颇的理性思考[2]。

那么,当前研究者提出的诸多混合式教学模式,是否符合线上线下混合式“金课”的衡量标准呢?例如,邹燕在线上课程设置视频教学、随堂测验、作业互评和讨论4个环节,线下课程则进行运营模拟[3]。其在学习结果的探究性和个性化上缺乏有效安排,无法体现金课的创新性标准。陈曦蓉在课前的线上学习、课堂教学和课后线上互动中,均把知识传授作为核心目标[4],无法体现金课的高阶性标准。王娜等努力建构移动微学习空间,拓展课内教学与课外实践[5],但未能体现金课的挑战度标准。王霏等(2020)采用多种方法验证混合式教学的效果[6],但缺乏对学生学习结果的直接检验,“产出导向”的落实上稍显薄弱。综上所述可知,现有混合式教学模式丰富多样,但与高阶性、创新性和挑战度的金课标准尚有一定的差距。本研究以应用型本科高校蚌埠学院学前教育和小学教育两个师范类专业的专业必修课现代教育技术课程为研究对象,按照推进新文科建设的具体要求,重构线上线下混合式金课的模式,并提供实际教学效果的相关数据,为实现“混合式教学模式应用师生全覆盖”的战略目标提供参考。

1 线上线下混合式金课的模式重构

1.1 基于任务驱动的模式重构

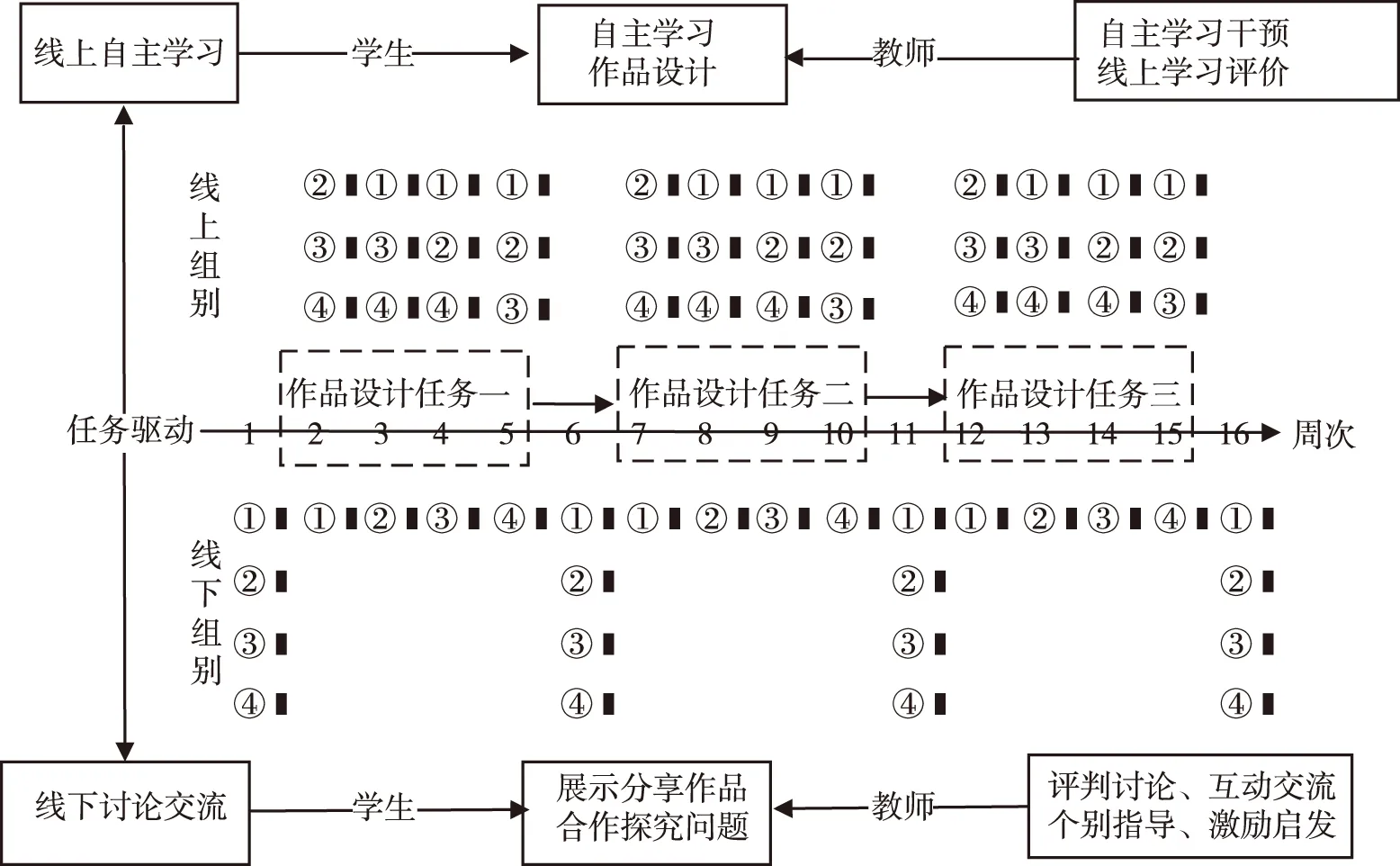

学生在一个学期16个教学周中,需要完成3个作品设计任务(如图1所示,作品设计任务一、二、三),分别是信息化教学设计、PPT设计、教学视频设计与制作。3个任务环环相扣、一脉相承。第一,学生需要完成一份信息化教学设计作品;第二,根据信息化教学设计,完成相应的PPT设计;第三,学生依据信息化教学设计和PPT设计,在微格教室进行真刀实枪的模拟教学,同步进行视频录制,收集视频素材,剪辑制作教学视频设计作品。

1.2 基于小组研讨的模式重构

根据蚌埠学院学前教育和小学教育的历年招生计划和编班标准,60人/班是标准设置。第一,把60人平均分为4个大组,15人/组,并编序为①②③④。第二,把每组15人,按照5人/组的标准再分为3个小组,共计12个小组,这在图1中并未体现,但在实际操作和后续说明中需要用到。第三,4个大组动态、轮流进入线上组别和线下组别,在完成三个作品设计任务的过程中,分别进入线上自主学习、线下讨论交流的教学状态,如图1所示。第1周第1次课,全员参加,完成课程介绍、任务布置及分组;第2-5周,①、②、③、④组分别进入线下组别,开展作品设计任务一的线下讨论交流,其它组别相应进入线上组别,开展线上自主学习和作品设计;第6周,4个大组全部进入线下组别,总结作品设计任务一的完成情况,选择少数优秀作品进行全班示范展示,布置第二个作品设计任务;7—16周的安排,与上同。《实施意见》规定,线上线下混合式一流课程安排20%~50%的教学时间实施学生线上自主学习。根据图1安排进行计算可得出,每个学生43.75%的教学时间用于线下讨论交流,56.25%的教学时间用于线上自主学习。这与教育部的规定有些许出入,可在教学实践中根据实际招生、编班人数及学生情况进行灵活调整和优化。

注:(1)数字符号1-16,代表一个学期16个教学周的周次;

2 “任务驱动+小组研讨”模式与金课标准

《实施意见》强调,确立“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,提升课程的高阶性,突出课程的创新性,增加课程的挑战度。由此可见,构建清晰模式、采取明确路线、提出实际举措,具体落实学生中心、产出导向、持续改进理念,是达到金课“两性一度”标准的现实路径。

2.1 任务驱动体现金课标准的挑战度

任务驱动教学法,是一种基于建构主义学习理论的教学法,将以传授知识为核心的传统教学理念,转变为以解决问题、完成任务为核心的多维互动式的教学理念[7](P208)。课程任务库包括信息化教学设计、PPT设计、教学视频设计3个作品设计任务,3大任务均设置有若干个子任务,用以辅助大任务的完成,无论任务大小,均有明确的技术参数。教师以学生的学习为中心,紧盯学生任务完成质量,把住学生任务质量关,才能守住课程质量关。因此,任务驱动体现了“学生中心、产出导向”理念。

从实践效果上看,任务驱动克服了以教为中心、学生自主学习差等困境。例如,我们发现,任务驱动下的学生“来得早、过得好、走的迟”。学生提前半小时到教室拷贝、调适、预演其作品,课中充满激情地展示介绍其作品,与同学、教师激烈的讨论,有时甚至是辩论、争论。遇到精彩的作品,学生们会毫不吝惜自己的赞美之情,自发、由衷的集体鼓掌。学生的自尊感得到空前提升,自信心得到极大提高。在线上自主学习、完成任务过程中,积攒了很多的问题,课后不愿意走,逮着老师使劲问。这与以知识传授为中心的传统课堂形成鲜明的对比。总体而言,任务驱动的设计,增加了课程的挑战度,加大了学生学习投入,做到了科学“增负”,学生能够体验到“跳一跳才能够得着”的学习挑战。

2.2 小组研讨体现金课标准的高阶性

现行的以“标准化”、“大班制”、“填鸭式”、“唯分论”为主要特征的工业时代教育支撑体系不能为信息时代、智能时代人才培养要求提供有效支撑。那么,如何创新教学方法,实现规模化与个性化的统一?[8]为启发学生的想象力、批判思维和独立思考能力,四川大学从2010年开始,把新生编成25个人左右规模的小班(最少的12个人一个班),倡导高水平互动式、小班化课堂教学改革。[9]

动态、轮流进入线下组别的学生人数,控制在15人左右,实现了小班化教学,保障了高水平互动。小组研讨形式为学生提供了相互协作的机会,落实了培养学生协作能力这种高阶能力的要求,体现了“学生中心”理念。这与60人的大课堂学生讨论机会少且浅显、一部分学生讨论一部分学生旁观、教学效率低效果差的局面形成鲜明对比。小组研讨的设计提升了课程的高阶性,有利于培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维。

2.3 线上自主学习体现金课标准的创新性

(1)线上学习资源。慕课、微课、作品库、文献库、自我调节学习干预课程5种线上资源,大力推进现代信息技术与教学深度融合,积极引导学生进行探究式与个性化学习,能够有效支撑任务驱动式教学的顺利开展。

(2)线上作品设计。作品设计任务驱动学生启动线上资源的自主学习,优化作品设计则驱动学生持续钻研线上资源。学生是学习的主人,也是学习的第一责任人,应充分尊重学生自主选择学习时间、地点、手段、资源的权利,但学生也必须100%扛起完成学业任务的责任。

(3)线上小组演练。每个组员要把作品放在小组成员中进行展示、分享,相互找问题、挑毛病,甚至是挑刺,发挥小组作为“探究共同体”的作用。

(4)线上自主学习指导。教授学生自主学习策略的项目能够提高学业成就[10](P212)。根据自主学习3阶段模型,大学生无法自主学习的原因复杂且多样[11]。问题症结可能在学习前、学习中或学习后,教师需要及时提供自主学习的支持、辅助或干预,这是混合式教学成败的关键。任务完成质量反映线上自主学习效果,对任务质量不过关的学生,进行自我调节学习干预。

2.4 线下讨论交流全面体现“两性一度”的金课标准

(1)线下讨论交流是充分准备基础上的交流。在进入线下讨论交流之前,学生历经自主学习、作品设计、小组演练,此谓充分准备。充分准备状态下的学生,在课堂上愿意分享、乐意分享,有强烈的表达愿望,对来到课堂充满期待,这种积极体验来自于辛勤的前期劳动。线下讨论交流,倒逼学生认真对待线上自主学习阶段的各项任务清单,排除各种干扰完成线上资源的学习。总之,不准备、不努力、不付出、不劳动,是没有办法在线下讨论课的。

(2)线下讨论交流是一种高水平互动式交流。一次讨论交流课的时间长度为2节课90分钟,学生人数是15人,展示分享作品时间为每人3分钟,剩余的时间全部用于生生互评、教师评价、辩论争论。学生和老师,脑筋一直在转,嘴巴一直在动,表达自己观点的机会非常充分,所有的学生都是课堂的主角。这样的课程设计培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的精神和能力,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维。

(3)线下讨论交流是一种非标准答案式的多元综合评价。线下讨论交流应对学生作品进行明确的评价,评价主体涵盖自我评价、生生互评、教师评价,评价形式包括质的评价和量的评价。学生、同伴、教师分别对作品的优点、不足给出具体的点评,尤其是作品的亮点和改进方向,方便学生进行修改、完善,这是对“持续改进”理念的贯彻落实。在学生自评、同伴互评、教师点评等质的评价的基础上,教师对任务完成质量进行定量评价。在学习过程中,严格考核评价,增强学生经过刻苦学习收获能力和素质提高的成就感。

3 “任务驱动+小组研讨”模式的实践检验

3.1 研究对象

以蚌埠学院开设现代教育技术课程的两个班级为研究对象,其中2018级学前教育(对口)班60人,2019学前教育(对口)班60人。

3.2 研究设计

采用单因素被试间设计,自变量为教学模式,包括传统教学模式、线上线下混合教学模式2个水平。对照组为2018级学前教育(对口)班,采用传统教学模式;实验组为2019级学前教育(对口)班,采用线上线下混合式教学模式。因变量为教师对作品设计任务的评价,采用里克特10点量表进行评分。统计分析软件为SPSS 23.0。

3.3 结果及讨论

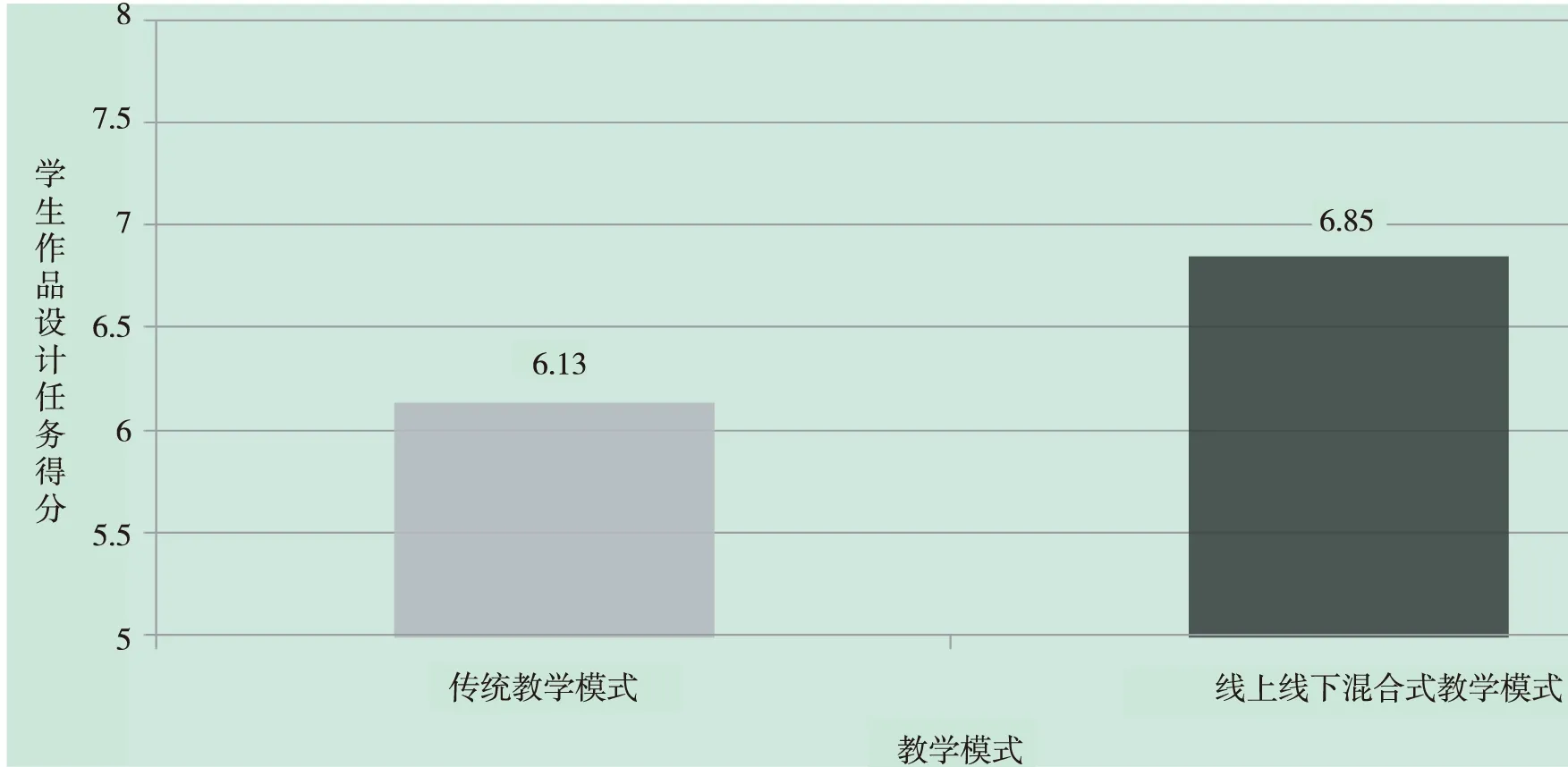

以教学模式为自变量,以学生作品评价分数为因变量,进行独立样本t检验。结果显示:对照组和实验组学生之间的作品评分差异显著,t=-3.546,df=118,P<0.005。同传统教学模式下学生作品评分(6.13±0.93)相比,线上线下混合式教学模式下学生作品评分(6.85±1.26)更高(图2)。叶枫和翟菊叶研究发现,基于MOOC的混合式教学改革激发了学生的学习积极性[12]。本研究结果同样证明,基于“任务驱动+小组研讨”的线上线下混合式教学模式教学效果更好,能够显著提高学生的学业成就。

图2 传统教学模式与混合式教学模式对学生作品评分的影响

4 结 论

为落实教育部《关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)精神,践行“卓越教师培养计划2.0”,深化信息技术助推教育教学改革要求,提升现代教育技术课程质量,研究剖析了现有线上线下混合式教学模式的不足之处,构建了任务驱动和小组研讨相融合的线上线下混合教学模式,建立了丰富的、多样化的线上资源,推动了小班化课堂革命。能够激发学生的线上自主学习,能够保障线下高水平互动交流,落实了“学生中心、产出导向、持续改进”理念,在突出课程创新性、增加课堂挑战度的基础上,有效提升了课程的高阶性,发展了学生的批判性思维、创造性、协作、复杂交往等高阶能力。