多元文化下的邵武傩舞“跳八蛮”

陈心怡

邵武傩舞“跳八蛮”是“迎三佛祖师”出巡时所跳的一种舞蹈,是闽北最具代表性的五种傩舞形式之一。2008年已被列入国家级非物质文化遗产名录。文章以多元文化影响下的邵武儺舞“跳八蛮”为对象,对其形成的原因、祭祀仪式中的佛道并存、舞蹈形态层面的儒释道及民间信仰等方面进行探讨,以展现其独特的多元文化魅力。对我们了解傩舞的衍变、形成有着重要的参照价值。

邵武傩舞“跳八蛮”

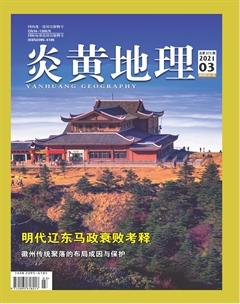

邵武地处闽西北边陲,位于闽赣支交,是福建的交通走廊(如图1),也是中原文化进入闽地的“文化走廊”,许多中原文化、民风民俗都沉积于此。中原文人儒士的到来促进了闽北儒文化的发展,提高了当地文化水平。邵武等地崇奉的“三佛祖师”,因早期人们对恶劣环境及灾害的认识处于蒙昧阶段,只好求巫祀、敬鬼神得以心理安慰。因此,此类祭祀仪式衍生了祭祀乐舞。百越文化巫风鬼道的余绪也使邵武的祭祀之风盛行。在此环境下,各种迎神祭祀活动出现在邵武各地,加之各个时期的民俗而形成了祭祀舞蹈傩舞。

邵武和平镇坎下村中乾庙保存的一部《中乾庙众簿》内记录:前山坪遗存的一方清道光十五年(1835)碑刻记载邵武傩舞始于宋代。《中国舞蹈志 福建卷》中,收录了邵武最具代表性的四种傩舞形式,包括“跳八蛮”“跳番僧”“跳大小番僧”“跳弥勒”。

“跳八蛮”主要流行于大埠岗乡河源村、肖家坊乡将石村、桂林乡大岭村。大埠岗乡河源村的“跳八蛮”是在每年农历六月初二的“迎三佛祖师”出巡时表演,扮演者为八人,当地人称“八大神”或“八大王”。由开路神、弥勒、红脸神、绿脸神各两位组成(如图2)。开路神面具为红色,眉毛如冲天火焰,怒目獠牙,呈现凶样。弥勒面具为白脸,笑容可掬,呈现喜样。其余面具面目狰狞、形象凶恶,所有面具后方都有一块红色遮布,用红绳固定。开路神与弥勒上衣均是黄布白领大襟,红色灯笼长裤,红色谷物腰带。红脸神和绿脸神均穿白布黄领大襟上衣,红色灯笼长裤,红色谷物腰带。开路神左手执锣、右手执槌,弥勒双手执锏。红脸神与绿脸神腹前都挂一“八蛮鼓”(扁鼓),双手执鼓槌。舞步是“编辫脚”及后跨步转身交换位置。在仪式中作“九方”“八卦”的方位队列表演,八个角色分别是敲锣打鼓样,并按太极方位与曲线行进。表现内容为八神乃四方之保护神,他们巡游四方驱鬼逐疫,安太极、定八卦、为民保平安。

多元文化下的“跳八蛮”形态

邵武村落的人文底蕴深厚、民风淳朴。村民的生产和生活方式虽然单一,但信仰却十分繁多。既杂糅了尊宗敬祖、尊崇儒学、信奉各路神灵的民间信仰,又将儒释道融为一体,各家以及祖宗先人共享香火。在如此杂糅的信仰影响下,“跳八蛮”在舞蹈动作、队形走位、面具与祭祀仪式等中无不透露出多元交织的文化色彩。

动作队形:“跳八蛮”亦称“走八卦”,其宗教内蕴在动作及队形中都有强烈的体现。

在动作上,体现了儒家思想的中和观。弥勒和开路神的双人舞蹈中,弥勒的动作优美柔和,开路神的动作却是粗犷有力的,形成了鲜明对比。开路神在后踩步之后的舞姿,与弥勒互相交替,并且动作中的灵巧和厚重也形成对比。由于面具的限制,动作的难度减少,限定了舞蹈的大幅度动作,使舞蹈整体更为“中和”。

在队形上,体现了道家思想的阴阳协调。舞蹈行走路线以“S”型为主,形如八卦,走时步伐比较缓慢,作用在于:在四方之内画太极八卦,标示安全范围,避免邪煞入侵。在舞蹈结束时呈现一字横列,有着九九归一的意蕴。这些队形安排可窥探到“八卦”“九宫”之内涵,在多变的圆谱中也可窥探到“太极”的宇宙意识,天圆地方的思想观念,使舞蹈构图表现出和谐有序的艺术审美,以轴心展开的运动路线和舞者阴阳相济、刚柔相生的动作风格都能感受到道家的稳重、整齐和协调,寻找平和、舒适的心理满足,是道教文化与儒家文化融合的一种文化现象。

同时,“跳八蛮”讲求严格的对应,如前后对,左右对,正反对,动静对,背对背,面对面,锣对锣,鼓对鼓等等。尽管舞蹈中有大幅度的动作转换及队形变换,但舞蹈者均必须严格保持两两相对的对应格局。自老庄开始,道教追求的便是人与自然的和谐与平衡,庄子言“素朴而天下莫能与之争美。”《庄子天道》庄子认为,自然美才是真正的美。“跳八蛮”吸收了道教自然的思想,它作为一种仪式舞蹈,没有花哨的动作,也没有繁琐的程序,而是用自然的肢体语言与朴实的舞步来表现舞蹈背后深刻的内容,体现神灵在闽北人心中至高无上的地位和对它的崇拜与尊敬之情。

面具造型:原始时期人们相信只有戴上面具才能和神灵进行对话,获得神赐予的强大力量;只有戴上面具才能与自然界中的鬼怪进行抗争。傩舞面具在发展过程中,逐渐渗透到人们的方方面面,如信仰、生活、文化等,成为表演仪式中不可缺少的一部分。在“跳八蛮”中,开路神面具和弥勒面具的搭配,体现了道家思想的阴阳协调。开路神面具为红色,眉毛火焰状,獠牙怒目、凶神恶煞,呈现凶样,令人看着生畏(如图3,第二排左一)。人们认为面具的凶恶程度与驱灾辟邪的能力成正比,面具只有足够夸张、富有凶怒力度,恶人才会被这气势所震慑。而弥勒面具为白脸,笑容可掬、慈眉善目,呈现喜样,令人看着欢喜(如图3,第二排左二)。红与白、凶与善的搭配,刚柔并济、阴阳协调。

祭祀仪式:“跳八蛮”主要迎祭的是“三佛祖师”,其祭祀非常具有地方特色。“三佛祖师”曾拜福州雪峰山的真觉祖师为师,他虽然不是严格意义上的和尚,但其师从佛教的属性是毋庸置疑的。因此,迎祭“三佛祖师”者应是佛教的和尚,在拜祭仪式中使用的科仪本都是典型的佛教经文,此地的村民也一直宣称自己的宗教信仰是佛教。再次,与邵武相邻的江西地区,其道教源远流长,教派叠起,影响很大,在江南占有重要地位。曲六乙先生在《中国傩文化通论》中提到过江西傩仪式中的祭坛者是道士。邵武地区与江西相邻,自然也受到道教思想的波及,因此其祭坛师是道士是有一定根源的。由此可见,佛教的居士是念经者,民间的道士是祭坛者,在仪式中两者相互配合。此外,祭祀祠堂的正厅的左侧和右侧的墙壁分别写着忠、义、礼、孝、廉、敬、爱等几个大字,又体现了儒家思想的要义,崇儒观念也占据其地位。这种儒释道、民间信仰共同存在于特定的仪式中,具有鲜明的地方特色,充分的反映了当地的多元宗教文化。

“跳八蛮”的文化内涵

“跳八蛮”在原始巫傩文化上融合了多种文化,其中儒释道三教的内容又极大的丰富了傩舞内涵,傩舞已经成为邵武当地节日祭祀活动的重要组成部分,如正月初二、元宵节等,都有傩舞队伍在仪式中进行表演。当然,傩舞也从自娱娱人逐渐走向人神共娱的阶段。傩舞作为驱鬼逐疫的一种宗教祭祀也属于宗教文化,曲六乙先生曾将傩舞归纳为“多神宗教文化的混合产物”“汇蓄和积淀了从上古到近代各个时期的宗教文化和民间艺术”。宗教好似“跳八蛮”的母体,给予它生命;“跳八蛮”则是宗教的产儿,给予宗教传承的活力。早期人类受恶劣的自然环境、科技水平落后等影响,对自然力的认识处于蒙昧阶段,常认为是鬼神作祟,导致人们出现恐慌、焦虑、盲目性从众等心理问题。民众只好求巫祀、敬鬼神得以心理安慰。“跳八蛮”从诞生之日起就带有两方面的意义,即崇拜活动与祈祷仪式。它似乎能够获取某种方法,能够让人们的精神与神灵契合,用舞蹈驱除鬼疫,表达内心的愿望,以获取神灵的庇护,以求生活稳定,成为人们的精神寄托。

“跳八蛮”是多元文化相互渗透、混合的产物。在动作上,体现了儒家思想的中和观、道家自然的和谐与平衡;在队形和面具上则体现了道家思想的阴阳协调;在祭祀仪式中儒释道三教与民间信仰并祀,处处弥漫着多元文化的杂糅现象。在驱疫逐鬼、消灾祈福、感谢神灵护国庇民的作用下,各种文化艺术形式融入汇聚到傩舞艺术中,使之以多元的形态在“跳八蛮”中得以遗存。邵武傩舞“跳八蛮”的文化内蕴,对我们认识傩舞艺术文化的演变与形成也具有重要的参考价值和认知意义。

作者单位:福建师范大学