从《洛阳伽蓝记》看北魏洛阳城商业布局特点

周梦杰 刘亚中

《洛阳伽蓝记》是北魏杨衒之撰写的一部记载洛阳城内诸多佛寺兴建状况的重要历史著作,其意义深刻,全面反映了北魏都城洛阳的基本面貌。文章根据《洛阳伽蓝记》所载的商业里坊名称和方位,推断出北魏洛阳城的市场布局,以及商业特点。

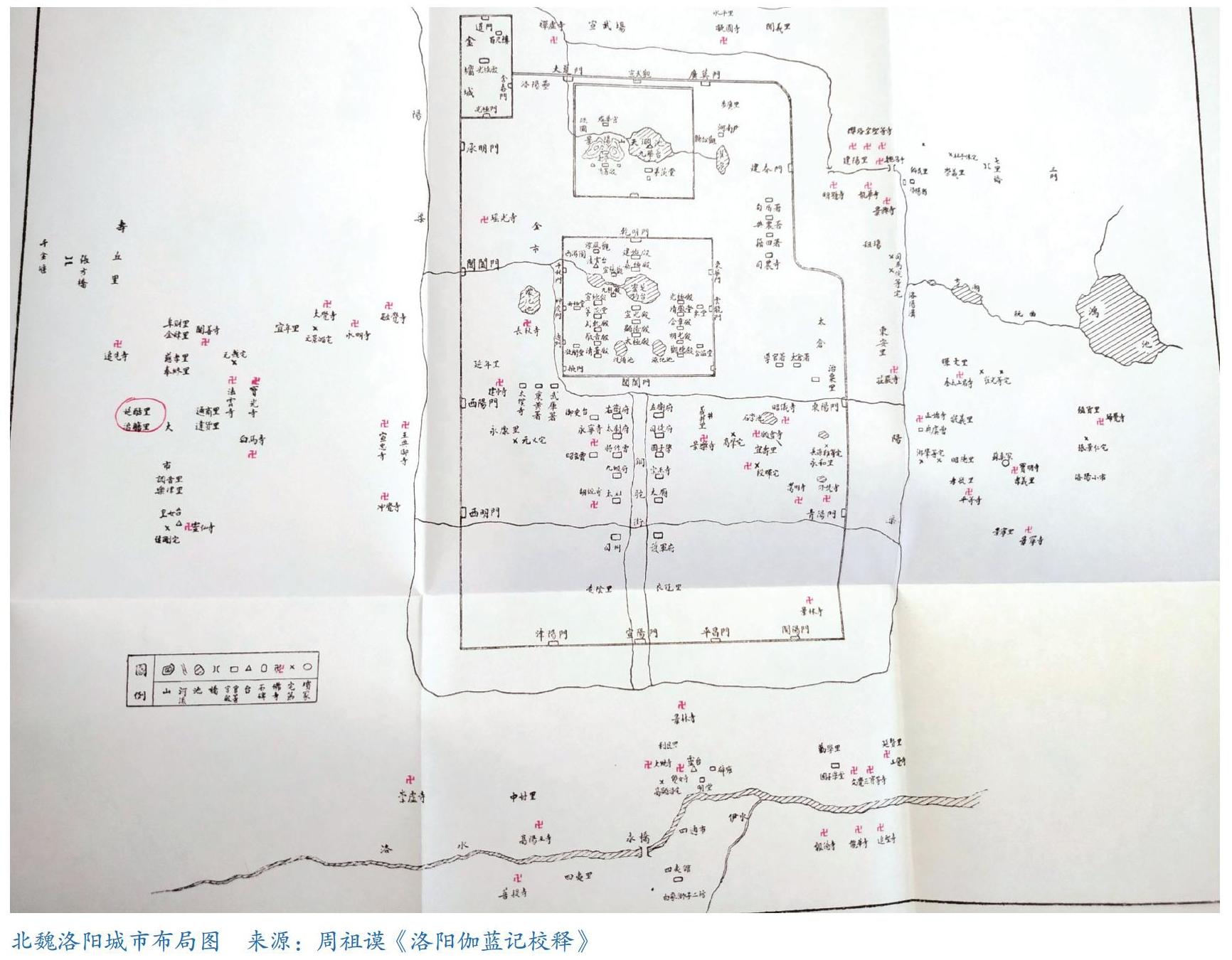

《洛阳伽蓝记》是北魏时期曾于洛阳任过职务的抚军府司马杨衒之在重过洛阳后所撰写的一部集宗教文化、地理知识、建筑风格、文学创作、中西交流于一体的历史和人物故事类笔记,此书作于东魏武定五年(即公元547年)。其原本已经遗失,我们现在所见到的《洛阳伽蓝记》大都是以宋刻本为祖本,本文则主要以近代周祖谟先生校释的《洛阳伽蓝记》为版本依托。此书按照城内以及城外的东、西、南、北为序共分为五卷,是以地理著作的面貌出现的。这本书中以北魏佛教的发展为主要线索,主要目的是详细记述不同地理方位各个佛寺的历史兴建原因、形制规模、轶闻奇事,以此为基础来反映北魏洛阳城繁盛时期广泛的政治、经济文化背景及其社会的风俗、民情。自20世纪以来,有较多学者已经对《洛阳伽蓝记》进行了深入的研究,研究内容也涵括较多层面。例如:其版本的考辨、作者的考证,或者是从宗教学、文学、地理学、考古学、城市规划建筑、中外文化交流史等方面来进行论述。但是从经济层面来进行研究的作品并不是很多,因此《洛阳伽蓝记》还存在一定的研究空间。本文即是根据《洛阳迦蓝记》所载,探究北魏洛阳商业的布局、特点。

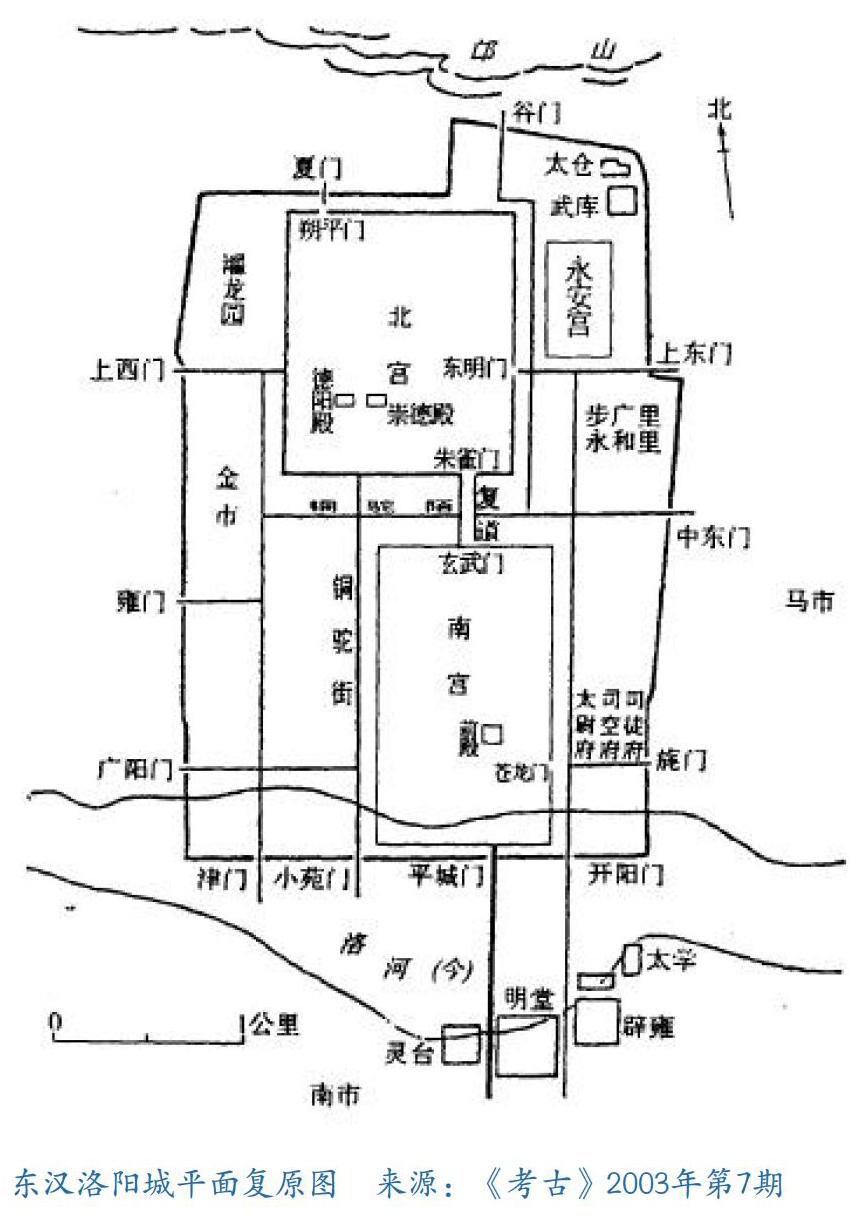

魏晋以来,洛阳城的商业繁荣在北方城市中一直是很突出的。郦道元曾在《水经注》中这样写道:魏晋时期的旧洛阳城中有三个大市,其中最著名的一座市场就是位于洛阳城西阳门外御道北一里的金市,为黄金兑换市场,专门供达官贵人购买奢侈消费品。另外一座市场是专为城东建设用来从事牲口贸易的市场,位置在城东建春门之外的石桥南,人们又称“马市”或者是又叫“中朝牛马市”,根据当时相关书籍的记载这里也就是“当年刑嵇康之所”。另一座市场就是位于城北的粟市,为粮食交易市场。

北魏都洛,也在城内设立三个交易市场,但其具体位置却已发生了较大的变化。

位于城西的洛阳大市,是魏晋金市的延续,是三市中规模最大、地位最重要、与城市结合最为紧密的一个市场。洛阳西城是拓跋氏皇族的主要居住地和生活场所区域,为了充分满足拓跋氏皇室贵族和朝廷官员的日常生活消费需求,在拓跋氏朝廷的规划下,洛阳城西部地区建设了“洛阳大市”,共计占地面积有八个里坊之大,市内居民大都按照行业类别进行集聚,形成了相对集中的文化手工产品园区和商业街区。《洛阳伽蓝记》卷四记:“出西阳门外四里御道南,有洛阳大市”,根据这段文字的记载,我们可以知道洛阳大市的地理位置,再加上考古成果,我们也可以合理推测市内店铺齐全,商品琳琅,当时的各种手工业品和土特品都可在此售卖。

以大市为中心,东侧有通商、达货二里,为商贸专区;南面有调音、乐律二里,为娱乐业分布区;接着西边有延酤、治觞二里,为手工业作坊集聚区;北方有慈孝、奉终二里,以及二里之北的阜财、金肆二里,为服务业活动区。大市设施完善,行业俱全、分工细致,计有屠宰、食盐、粟市、器乐、酿酒、丧葬用具、金肆等业,而且多是工商兼营性质。

在城南四里,洛水之滨,毗邻铜驼街的四通市,是水产品销售市场。《洛阳伽蓝记》卷三载:“别立市于洛水南,号曰四通市。民间谓为永桥市。伊洛之鱼,多于此卖”。四通市临近伊水洛河,水陆运输方便,市场出售商品的物资主要从两个地方运来,一是东向洛口、二是南边夏道,洛口水陆并济,夏道则以陆上交通为主,所以四通市呈半桥半路式性质。据《洛阳伽蓝记》记载还可知,洛水南岸归正里的金陵馆内居住的多是南方战乱归降之人,他们不习惯吃羊肉、喝乳酪,而是喜欢吃鱼、饮茗汁。北魏政府尊重他们的饮食习惯,允许他们自立巷市,因此此处多是售卖水产品,而北魏士人对此多所不齿。

城东的洛阳小市又被称作“鱼鳖市”。《洛阳伽蓝记》卷二记载:“孝义里东即是洛阳小市……所卖口味,多是水族,时人谓为鱼鳖市”。考其具体位置,可能在东汉、魏晋时的马市的旧址,或就在其附近。小市的繁荣程度大概比不上大市和四通市。从其名称上分析,居住在这里人群大多为手工行业业者和商业从事者。市北部还有一个殖货里,里有太常民刘胡兄弟四人,以屠宰为业。文献中关于洛阳小市的记载不多。这可能是由于小市只是供一般平民出售低级货物使用有关,因为根据记载,小市附近多是一般的平民。

洛阳城的建设从周朝时期就开始了,在东汉时期洛阳城的平面已经基本上呈现出南北长方形的发展趋势,城内最初设有南北二宫。公元220年,曹丕将都城定于洛阳并对其进行重新建设,加固城墙,废东汉南宫,集中富室于北部中间位置,西晋亦以此为都。

北魏政府在定都洛阳之后,根据洛阳这座城市的地理条件和环境、经济基础、历史沿革、政治形态等各种影响因素,以洛口、三关和伊河之间的交通枢纽作用为主要牵引,统一规划和调整了其市场格局。体现出城市工商业布局的继承性和发展性并存、目的性与协调性相联结、开放性与包容性相结合等特征。

北朝西魏孝文帝在北魏初年迁都河南洛阳后,沿用汉晋曹魏时期洛阳都城的非规模化建筑格局,在部分继承了城市建筑原有格局基础上,对前代洛阳宫城进行一定程度改建,大型市场开始修建于洛阳宫城以南,彻底改变了前代洛阳城传统“前朝后市”的建筑格局,打开了洛阳都城“前市后朝”建筑形制修建历史的发展先河。之所以会出现这种变化,其原因一是要适应都城形制的新变化,适应都城经济的发展,稳定都城社会秩序。二是方便朝廷的统治。

北魏洛阳的经济区主要是由大市、小市、四通市三个市场组成的。从表面上看,三市部署成鼎足之势,但三市彼此之间既有分工,又有主次之别,而且其布局规划是服务于政治社会发展的。西部是皇亲贵戚府邸集中的寿丘里,在此设立最为繁荣的洛阳大市,主要是为了满足这些贵族豪华的生活需求。东部居民多是汉族的一般士庶居民,所以市场规模较其他两者要小。而四通市临近四夷里与四夷馆,为各国使节外商及侨民的居住区,所以便在这里发展了国际贸易交换市场及适合南方附化之民的水族市场,其主要目的也是为了促进国际交往和民族融合。

洛阳的三个“市”不仅在洛阳城分工合作一起构成了一个有机统一不可分割的整体,而且作为当时北魏的经济中心,洛阳的市场还和北魏国内市场及周边国家也紧密地联系在一起。从《洛阳伽蓝记》“大市”条记载来看,洛阳商品流通的范围,在整个北魏境内及西域诸国形成了一个极为广泛的商品流通圈。这一时期的洛阳是一座国际性商业大城市,在洛阳做买卖的有大量外国商人,书卷三《城南》中称:“自葱岭已西,至于大秦,百国千城,莫不款服,胡商贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区尔。天下难得之货,咸悉在焉”。即使这种记载可能存在一定程度的夸大成分,但是从中也可以剖析出当时洛阳城的对外贸易范围已经到了地中海边的东罗马帝国(即大秦),由此不难看到洛阳城市场的开放程度之高。

北魏时期洛阳城经济区域的建设还具有布局等级化、功能明确化、管理严格化的特点。

按照城市各个区域职能不同将其进行了等级森严的划分,具体有行政区、帝王和军事官员的居住区、国家防卫用房区、对外交通公寓区、宫苑娱乐用房区、普通住宅用房区、市肆工艺室用房等;将经济区域与其他功能区明确分开,将从事工商业活动的人员有组织、有计划、有统一地安排在“二百二十里”之内;对商人和手工业者的活动区域按照相关法律制度进行严格的管理控制,不许他们同其他功能区内的人员杂居。这样做的目的很明显,一方面是受到中原汉民族的“重农轻商”思想的影响,为了对那些鲜卑贵族和从魏的少数民族落實“汉化”政策;另一方面是为了更有效地加强对商业、商人的控制,反映了古代经济发展完全从属于封建政治的特点。

作者单位:淮北师范大学 历史文化旅游学院