基于碳生产率的我国省域经济增长方式评价

武义青 姚连宵

摘 要:

提高碳生产率是实现碳达峰、碳中和的必由之路。测算1997—2007年、2007—2017年两个阶段的我国省域碳生产率增长及其对经济增长的贡献率,依据碳生产率增长对经济增长的贡献率将经济增长方式划分为低碳型、中碳型和高碳型。通过对比前后两个阶段的碳生产率发现,我国区域经济增长方式已经由高碳型为主转向中碳型和低碳型为主。“十四五”时期,应以提高碳生产率为主线,促进我国经济增长方式进一步转变,实现由中碳型和低碳型为主全面转向低碳型为主。

关键词:碳生产率;经济增长;经济增长方式;碳达峰;碳中和

中图分类号:F206,X196 文献标识码:A文章编号:1007-2101(2021)04-0067-07

收稿日期:2021-06-15

作者简介:武义青(1962-),男,河北阳原人,河北经贸大学研究员,博士。

一、引言

新时代发展背景下,全球变暖等气候问题逐渐成为国际社会关注的焦点。CO2占全球温室气体(GHG)总排放量80%以上[1-2],人类生产活动排放的CO2是导致全球气候变暖的主要原因。Stern指出,气候变化影响造成环境成本占全球GDP的5%以上,加快全球气候环境污染治理,实现国家绿色发展符合各国利益[3]。同时,受世界范围内地缘政治影响,不同国家间经济发展质量以及经济发展水平差异对实现国家低碳发展、提高环境质量、制定低碳减排目标具有重要影响[4]。2020年9月22日,在第七十五届联合国大会一般性辩论上,我国提出在2030年前力争实现碳排放达到峰值,并争取于2060年前实现碳中和。相比于已经实现碳达峰的发达国家,我国实现碳达峰、碳中和目标面临更为严峻的考验,但这体现出我大国担当,治理全球污染积极性以及构建人类命运共同体的决心。

改革开放以来,我国国内生产总值连续多年保持高速增长,实现经济增长奇迹。但在经济增长背后,大气污染、水污染等环境代价巨大。2005—2013年,我国CO2排放年均增长率7%[5],且随着经济发展,CO2排放量仍呈上升趋势。积极推进产业绿色转型,是实现国家经济高质量发展、不断提高我国政治影响能力的内在需要[6]。将“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局,以温室气体净零排放为指向,实现国内产业绿色转型革新,有效缓解目前各省(区、市)经济发展面临的环境容量限制压力,突破经济增长局限。同时,我国作为世界上最大的发展中国家,工业化以及城市化建设正处于关键时期,能源作为支撑我国建设最重要的资源,在支撑中国取得经济增长奇迹的同时,也是造成我国环境污染、温室气体大量排放的主要根源。對化石能源的需求,使得经济增长步伐与能源利用需求协同;经济的持续增长导致碳排放量不断增加[7]。协调经济增长与碳减排的关系,为我国实现产业绿色转型,保障经济增长同时实现低碳绿色发展具有重要意义。

将碳减排重点放在CO2治理上,这符合我国碳减排治理现实。与碳排放强度相反,碳生产率描述了在一定时期内,单位CO2贡献的生产总值[8]。描绘碳生产率与经济增长之间的关系,加强碳减排力度同时协调经济增长,相关研究多集中在经济增长与能源使用对碳排放的影响,例如经济增长、技术进步以及产业结构现状,深刻影响CO2排放规模[9]。Riti利用环境库兹涅茨曲线从理论角度研究经济增长与CO2排放之间的关系,但在其研究结论中发现倒“U”形曲线特征并未出现[10]。经济增长与碳排放、碳生产率等发展关系以及研究方法,在不同学者间仍旧存在较大差异。He以全国为研究对象测算中国碳生产率,并对2005—2020年间我国碳生产率变化趋势进行预测,为我国碳生产率研究做出贡献,但是在国家层面对碳生产率测算涵盖范围较大,对省际差异以及政策制定指引作用较弱[11]。此后,多位学者分别应用多维分解技术[12]、非参数方向距离函数[13]、对数平均指数分解技术[14]等对碳生产率进行分解、测算。在碳生产率与经济增长方式研究方面,利用碳生产率增长对经济增长的贡献率变化衡量判别经济增长方式,将经济增长方式按照低碳、中碳、高碳增长等方式划分[15],学者研究了京津冀及其周边地区经济增长方式,并提出了较为细致的经济增长方式界定方法,并对改革开放以来我国经济增长方式进行判别,为推动我国经济高质量发展提供方向指导[16]。Meng M以国家碳排放与生产总值变化为基础,定位省份差异,从碳排放结构、碳生产率、碳排放量的角度判别省域经济增长方式[17],具备可行性。在此基础上,Wei Sun进一步将模型应用在经济增长与电碳生产率关系上,并将电碳生产率进一步细分为电力经济生产率、发电碳效率等,发现在省级层面电力行业排放严重制约电碳生产率提高,进而限制经济增长[18]。但在刻画经济增长方式分解影响因素时,人均GDP、能源消费结构对碳生产率具有负向影响效应[19]。邓小乐等研究发现,人均GDP是碳生产率增长的单向格兰杰原因[20]。许永兵等对河北省碳排放、能源消费与经济增长关系进行研究,发现经济增长对碳排放具备单向格兰杰因果关系[21]。

相关研究可以看出,经济增长与碳排放、碳生产率、能源消费等联系密切,学者分别从不同角度,利用不同方法展开研究,并取得一定成果,为本文在研究思路、研究方法上提供一定借鉴。为阐明经济增长与碳生产率之间的发展关系,加强碳生产率对经济增长的促进作用,本文利用中国1997—2017年省际数据,[JP+1]探索碳生产率对经济增长的影响,最终判别各省域经济增长方式,为实现“碳达峰、碳中和”目标厘清省域发展现状,为碳减排、各省域经济发展转型方向提供指导。首先分解省域经济增长模型,建立碳排放量、碳生产率与经济增长之间的关系;其次阐明各指标计算方法以及数据来源,并进行实证分析;最后对分析结果进行总结并提供政策建议。

二、研究方法及数据来源

本文在武义青[22]、Meng M[17]等相关研究基础上,基于省际1997—2017年数据,研究经济增长与碳生产率的关系。建立经济增长与碳生产率的数学模型:

其中ec代表碳排放量变化对经济增长的贡献率;ep代表碳生产率变化对经济增长的贡献率;ecepr代表交互作用对经济增长的贡献率。

(一)指标测算方法

对省(区、市)生产总值进行价格调整,即:

碳生产率等于可比价的省(区、市)生产总值与碳排放量之比。

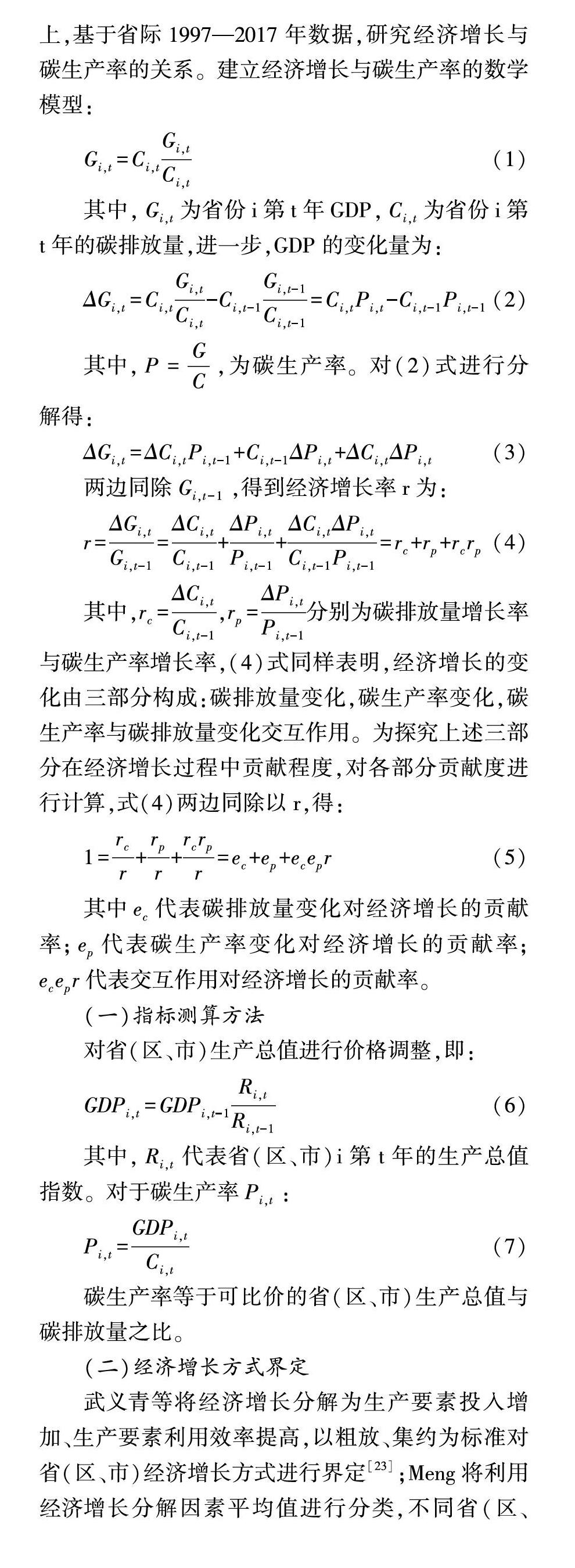

(二)经济增长方式界定

武义青等将经济增长分解为生产要素投入增加、生产要素利用效率提高,以粗放、集约为标准对省(区、市)经济增长方式进行界定[23];Meng将利用经济增长分解因素平均值进行分类,不同省(区、市)参照统一标准进行划分,比较客观地反映出部分与整体经济增长的关系[17];与二分法[24]等不同的是,武义青等[22]将经济增长方式界定为低碳型、中碳型、高碳型经济增长方式,同时对超低碳与超高碳经济增长方式做出界定。笔者利用该方法,充分考虑各省域经济增长存在差异的情况,对我国30个省(区、市)经济增长方式进行界定(中国香港、澳门、台湾以及西藏由于数据缺失,未在样本研究范围内),具体划分如图1所示。

横轴代表碳排放对经济增长的贡献率,纵轴代表碳生产率对经济增长贡献率,自原点分别以30°、45°、60°引三条射线。通过公式ec+ep+ecepr=1可以看到,在经济增长率r不等于零的情况下,曲线突向原点,与纵轴、60°射线、45°射线、30°射线、横轴分别交于点a、b、c、d、e。当碳排放对经济增长的贡献率小于a时,该省(区、市)为低碳Ⅰ型经济增长方式;当碳排放贡献率在a与b之间时,该省(区、市)属于低碳Ⅱ型经济增长方式;处于b与c之间时,该省(区、市)属于中碳Ⅰ型经济增长方式;c与d之间,该省(区、市)属中碳Ⅱ型经济增长方式;d与e之间属于高碳Ⅰ型经济增长方式;当碳排放贡献率超过e时,属于高碳Ⅱ型经济增长方式[22]。

(三)数据来源

本文采用1997—2017年我国30个省(区、市)面板数据展开研究,数据来源为各年《中国统计年鉴》。生产总值的计算分别以1997年和2007年为基期,根据国家数据生产总值指数进行可比价调整;CO2排放总量数据来源于《中国碳交易数据库》。

三、实证研究

(一)碳生产率

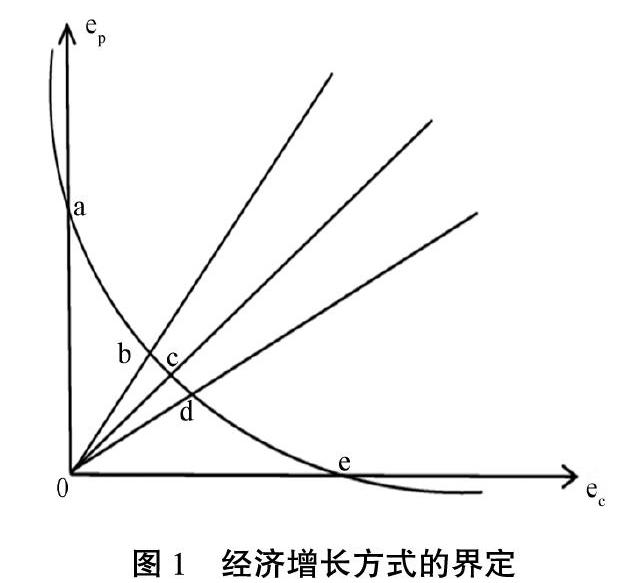

按2017年碳生产率高低,我国30个省(区、市)可分为三类。碳生产率水平较高(前十位)的省(区、市)有北京、上海、广东、福建、浙江、江苏、湖南、湖北、四川、重庆;碳生产率水平较低(后十位)的省(区、市)有宁夏、新疆、山西、内蒙古、贵州、河北、青海、甘肃、辽宁、吉林;碳生产率水平处于中游(中间十位)的省(区、市)有海南、天津、河南、云南、江西、山东、广西、安徽、黑龙江、陕西。其空间分布如表1所示。

2000—2017年,随着人均GDP增加,我国碳生产率也呈现上升趋势。2000年,我国碳生产率为0.403千美元/吨,2003年为0.386千美元/吨;2005年碳生产率为最低值0.361千美元/吨,此后,我国碳生产率水平不断攀升,2017年达到0.725千美元/吨。2007年之前,碳生产率总体水平较低,2007年为0.542千美元/吨,人均GDP为2 695.16美元,碳生产率与人均收入水平较低。相比于前一阶段,2007—2017年碳生产率与人均GDP上升速度加快,达到较高水平。

碳生产率上升大致分为三个阶段:当经济发展水平较低,人均GDP低于1 500美元时,碳生产率上升速度较慢,甚至个别省(区、市)碳生产率出现下降(如海南、重庆);当人均GDP超过2 000美元时,各省(区、市)碳生产率与人均GDP变化呈正相关,随着人均GDP升高,碳生产率逐渐增加;当人均GDP达到5 000美元时,碳生产率上升速度逐渐加快,曲线斜率增加。

(二)碳生产率与经济增长

1. 碳生产率增长。在剔除价格因素影响后,各省(区、市)碳生产率在1997—2007年、2007—2017年两阶段基本保持稳定上升趋势,但上升速度存在较大差异。鉴于我国地域辽阔,各省(区、市)自然条件和经济基础差异较大,笔者分别按照东部、中部、西部、东北四大版块进行分析。碳生产率增长率与经济增长率变化情况如图2所示。

快(前十位)的省(区、市)依次为北京、云南、河南、湖北、重庆、贵州、湖南、上海、福建、浙江;碳生产率增长较慢(后十位)的省(区、市)依次为新疆、宁夏、青海、海南、山西、广西、内蒙古、黑龙江、辽宁、安徽;碳生产率增长处于中游(中间十位)的省(区、市)依次为山东、天津、四川、吉林、广东、江苏、甘肃、江西、陕西、河北。各省(区、市)按碳生产率增长与碳生产率水平(2017年)的空间分布情况如表2所示。

2. 经济增长。对比1997—2007年、2007—2017年兩阶段,我国经济增长率由两位数的10.81%降至8.31%,经济增长速度逐渐由高速增长转向中高速增长,进入经济发展新常态。从各省(区、市)经济增长率变化情况看,大部分省(区、市)经济增长速度有所下降,且各省(区、市)经济增长速度差异较大,两阶段各省域经济增长率变化如表3所示。

1997—2007年,10个省(区、市)经济增长率超11%,其中7个省(区、市)位于东部地区,经济增长迅速;13个省(区、市)经济增长率在10%~11%之间,其中11个省(区、市)位于中西部地区;7个省(区、市)经济增长速度低于10%。2007—2017年与1997—2007年相比,经济高速增长省份明显减少,17个省(区、市)经济增长率低于10%。

东部地区的各省域经济增长均出现回落,而碳生产率增长明显上升;中部地区省份中,山西经济增长回落幅度较大,河南也有所回落,其他省(区、市)还有所上升,而碳生产率普遍上升。西部地区中,部分省(区、市)经济增长率上升,部分省(区、市)经济增长率下降,但碳生产率普遍上升。东北地区三省经济增长均明显回落,辽宁、吉林碳生产率提高,而黑龙江碳生产率增长略有下降。

3. 经济增长方式。根据各省(区、市)碳排放量和碳生产率对经济增长的贡献率的差异,按照图1判定规则,对1997—2007年、2007—2017年各省(区、市)经济增长方式进行评价,结果如表4所示。

从各省(区、市)测算结果看,碳排放与碳生产率对经济增长的贡献率呈反向变动效果。以高排放为代价换取GDP增长,在一定时期内实现省域经济发展目标,但粗放的生产方式对环境和气候造成影响,又会影响经济的高质量发展。1997—2007年,没有出现低碳型经济增长省份,北京、上海、黑龙江属中碳Ⅰ型经济增长方式;辽宁、吉林、安徽、重庆、四川属中碳Ⅱ型经济增长方式;福建、山东、海南、云南、宁夏属高碳Ⅱ型经济增长方式;其余17个省(区、市)属高碳Ⅰ型经济增长方式。大部分省(区、市)采用了高能耗、高排放的粗放生产方式。

相比于1997—2007年,2007—2017年各省份的经济增长方式都不同程度地提高了碳生产率对经济增长的贡献程度,不同经济增长方式的省份数量发生了很大的变化。

对两个阶段的经济增长方式进行对比后发现,1997—2007年,没有低碳型省(区、市),8个省(区、市)为中碳型,到2007—2017年,低碳型省(区、市)达到13个,中碳型省(区、市)也达到13个;1997—2007年,22个省(区、市)为高碳型经济增长方式,占总体2/3以上,到2007—2017年,仅剩下4个高碳型省(区、市)。北京实现了由中碳Ⅰ型到低碳Ⅰ型的转变,碳排放量大幅下降,完全依赖碳生产率的提高来促进经济增长。随着经济发展进入新常态,经济增长速度由高速增长转向中高速,与此同时,碳生产率对经济增长的贡献率大幅度提高,经济增长质量显著提升。

作为衡量碳排放与经济发展关系变化的重要指标,碳生产率对经济增长的贡献率刻画了碳生产率增长对经济增长的作用程度,着力提高碳生产率及其对经济增长的贡献是实现双碳目标的必由之路。研究碳生产率对经济增长的贡献率与人均GDP变化规律,对厘清碳达峰形式、制定双碳目标政策具有重要意义(见图3)。

图3中显示,东部地区各省域人均GDP差异较大,碳生产率对经济增长的贡献率与人均GDP呈正相关关系,即经济发展水平较高的省(区、市)经济增长更多来自碳生产率的提高。西部地区各省(区、市)人均GDP分布相对集中,差异相对较小,但是在碳生产率对经济增长的贡献率方面存在较大差异。中部地区和东北地区各省(区、市)人均GDP分布更为集中,差异更小,在碳生产率对经济增长的贡献率方面差异较小。在东部、中部、西部和东北“四大版块”中,绝大部分省(区、市)随着人均收入的增加,碳生产率对经济增长的贡献率是上升的,是朝着低碳化方向发展的。

四、结论和建议

(一)主要结论

1. 全国各省(区、市)中,碳生产率水平较高的省(区、市)有北京、上海、广东、福建、浙江、江苏、湖南、湖北、四川、重庆;碳生产率水平处于中游的省(区、市)有海南、天津、河南、云南、江西、山东、广西、安徽、黑龙江、陕西。碳生产率增长较快的省(区、市)依次为北京、云南、河南、湖北、重庆、贵州、湖南、上海、福建、浙江;碳生产率增长处于中游的省(区、市)依次为山东、天津、四川、吉林、广东、江苏、甘肃、江西、陕西、河北。碳生产率水平较高且碳生产率增长较快的省(区、市)为北京、上海、福建、浙江、湖南、湖北、重庆。

2. 依据碳生产率增长对经济增长的贡献率将经济增长方式划分为低碳型(又分为低碳Ⅰ型和低碳Ⅱ型)、中碳型(又分为中碳Ⅰ型和中碳Ⅱ型)和高碳型(又分为高碳Ⅰ型和高碳Ⅱ型)。1997—2007年,经济增长方式属于高碳型的省(区、市)有22个,属于中碳型的省(区、市)有8个,属于低碳型的省(区、市)为0;2007—2017年,属于高碳型的省(区、市)降至4个,属于中碳型的省(区、市)升至13个,而属于低碳型的省(区、市)达到13个。通过前后两个阶段对比发现,我国区域经济增长方式已经由高碳型为主转向中碳型和低碳型为主。

3. 1997—2017年,北京经济增长方式实现了由中碳Ⅰ型到低碳Ⅰ型的转变,碳排放量实现负增长,已经越过峰值,依靠碳生产率支撑起了经济增长。2007—2017年,天津、吉林、上海、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、贵州、云南等12个省(区、市)经济增长方式进入了低碳Ⅱ型。随着经济发展进入新常态,大部分省(区、市)经济增长速度由高速增长转向中高速,与此同时,碳生产率对经济增长的贡献率大幅度提高,经济增长呈现低碳化趋势。

(二)几点建议

提高碳生产率要求我们兼顾碳减排和经济增长,以实现碳达峰、碳中和目标和经济发展目标的双赢。为进一步提高碳生產率水平,如期实现双碳目标,笔者提出以下几点建议。

1. 进一步加强碳核算体系建设。降低碳排放量,需要碳核算体系的支撑,对整体、部分碳排放总量进行合理计算。建立统一的碳核算体系,为减排政策实施提供碳排放量的可靠依据;健全碳排放核算报告指南,建立独立第三方核算机构,通过官方报送体系建立系统完善的整体碳核算体系。

2. 构建灵活、安全、清洁的能源供应体系。加强分布式电网建设,加快发展并充分利用可再生能源发电,逐步降低目前煤炭发电比例。通过大数据等现代信息技术,分析省域内用电标准,完善用电结构,提高用电就地平衡能力。充分利用生物质能以及工业生产余热,提高氢能生产效率,逐步转变以化石能源为主体的能源结构。

3. 调整优化产业结构。工业碳减排的着力点应重点放在电力、钢铁、有色、水泥、石化、煤化工及焦炭等高碳行业上,进一步压减过剩产能、淘汰落后产能,大力推动高碳行业的绿色低碳循环发展,加快发展低碳产业;大力推广装配式建筑与被动房等低碳建筑;加快发展轨道交通和电动汽车等低碳交通;大力倡导并积极推动低碳消费;持续提升生态碳汇能力。

4. 強化技术创新。实现碳中和目标,是对现行能源利用结构的根本性变革,清洁能源供电是实现供电零排放的基础。以光伏和储能为主体,依托现代信息技术,建设智能电网,在保障供电安全的前提下,不断降低发电与用电成本,逐步提高光伏发电比例;在非电领域,降低制氢成本,提高碳捕捉能力。智能电网的建设、发电成本下降以及低成本制氢等技术的实现,需要政策上的推动以及资金研发的支撑,不断强化技术创新能力,不断缩小清洁能源制造、利用与传统能源的成本差异。加强对煤炭清洁化利用技术的研发和转化。

5. 建设保障措施。如期实现碳达峰、碳中和目标,不仅需要国家整体战略规划以及政策支持,同时需要加强保障措施,保障各项减排政策、技术等得到有效利用。在碳核算体系完备前提下,建设一批高素质核算队伍,通过聘请行业内优秀人才,以讲座、会议等方式进行碳核算、碳减排素质培养,不断加强省际、国际间交流;充分利用政策以及资金激励机制,以法律或法规方式,完善碳减排政策,提高企业以及行业减排积极性,通过贷款、转移支付等方式,扶持减排技术研发,补贴低碳成本;协调政府与市场关系,推动低碳技术市场应用,同时政府予以引导,公司合作,充分发挥市场作用机制;加快碳市场建设,并充分发挥其在碳减排中的重要作用;不断提升生态碳汇能力。

参考文献:

[1]FOSTER V, BEDROSYAN D. Understanding CO2 emissions from the global energy sector, Rep. 85126, 4 pp[R]. Live Wire, World Bank Open Knowledge Repository, Wash, 2014.

[2]ALI H, SANJAYA S, SURYADI B, et al. Analysing CO2 emissions from Singapore's electricity generation sector: Strategies for 2020 and beyond[J]. Energy, 2017(4): 553-564.

[3]STERN N, STERN N H. The economics of climate change: the Stern review[M]. Cambridge University press, 2007.

[4]何建坤.CO2排放峰值分析:中国的减排目标与对策[J].中国人口·资源与环境,2013(12):1-9.

[5]LIU Z, GUAN D, MOORE S, et al. Climate policy: Steps to China's carbon peak[J]. Nature News, 2015(6): 279-281.

[6]武义青,张云.坚定不移走生态优先绿色低碳高质量发展道路[N].河北日报,2021-04-14.

[7]ZAMAN K, ABD-EL MOEMEN M. Energy consumption, carbon dioxide emissions and economic development: evaluating alternative and plausible environmental hypothesis for sustainable growth[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017(7): 1119-1130.

[8]KAYA, YOICHI, KEIICHI YOKOBORI, et al. Environment, energy, and economy: strategies for sustainability[M]. Tokyo: United Nations University Press, 1997.

[9]DU L, WEI C, CAI S. Economic development and carbon dioxide emissions in China: Provincial panel data analysis[J]. China Economic Review, 2012(2): 371-384.

[10]RITI J S, SONG D, SHU Y, et al. Decoupling CO2 emission and economic growth in China: is there consistency in estimation results in analyzing environmental Kuznets curve?[J]. Journal of Cleaner Production, 2017(11): 1448-1461.

[11]HE J, DENG J, SU M. CO2 emission from China's energy sector and strategy for its control[J]. Energy, 2010(11): 4494-4498.

[12]SUN W, HE Y, GAO H. An Electric Carbon Productivity Analysis of China's Industrial Sector Using Multi-Dimensional Decomposition[J]. Polish journal of environmental studies, 2016(4).

[13]XIAN Y, WANG K, SHI X, et al. Carbon emissions intensity reduction target for China's power industry: An efficiency and productivity perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 197(6): 1022-1034.

[14]CHEN G, HOU F, CHANG K. Regional decomposition analysis of electric carbon productivity from the perspective of production and consumption in China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2018(2): 1508-1518.

[15]武義青,韩定海,陈俊先.经济增长方式的判别——基于碳减排视角并以京津冀及周边地区为例[J].重庆理工大学学报(社会科学),2018(1):23-30.

[16]武义青,陈俊先.改革开放以来中国经济增长的研究——基于碳排放与碳生产率的视角[J].经济与管理,2018(4):6-13.

[17]MENG M, NIU D, GAO Q. Decomposition analysis of Chinese provincial economic growth through carbon productivity analysis[J]. Environmental Progress & Sustainable Energy, 2014(1): 250-255.

[18]SUN W, CAI H, WANG Y. Refined Laspeyres Decomposition-Based Analysis of Relationship between Economy and Electric Carbon Productivity from the Provincial Perspective—Development Mode and Policy[J]. Energies, 2018(12): 3426.

[19]LONG R, SHAO T, CHEN H. Spatial econometric analysis of Chinas province-level industrial carbon productivity and its influencing factors[J]. Applied Energy, 2016(3): 210-219.

[20]邓小乐,孙慧.中国区域碳生产率与能源消耗、经济增长关系比较研究[J].工业技术经济,2016(9):3-11.

[21]许永兵,翟佳羽.河北省能源消费、经济增长与碳排放关系研究[J].经济与管理,2016(5):30-37.

[22]武义青,李畅,武岳.我国各地区碳生产率对经济增长的影响[J].中国能源,2016(6):5-9.

[23]武义青,史如海,郜明信.经济增长方式的界定[J].管理现代化,1996(4):27-29.

[24]赵文军,于津平.市场化进程与我国经济增长方式——基于省际面板数据的实证研究[J].南开经济研究,2014(3):3-22.

责任编辑:武玲玲

Evaluation of China's Provincial Economic Growth Mode based on Carbon Productivity

Wu Yiqing1 , Yao Lianxiao2

(1. School Office, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang Hebei 050061, China;

2. Institute of Economics study, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang Hebei 050061, China)

Abstract:Improving carbon productivity is the only way to achieve the goal of "carbon peak, carbon neutralization". This paper estimates the provincial carbon productivity growth and its contribution rate to economic growth in 1997-2007 and 2007-2017, and divides the economic growth mode into low-carbon type, medium carbon type and high-carbon type according to the contribution rate of carbon productivity growth to economic growth. By comparing the two stages of carbon productivity, it is found that China's regional economic growth mode has changed from high-carbon to medium carbon and low-carbon. During the 14th Five Year Plan period, we should take improving carbon productivity as the main line, promote the further transformation of China's economic growth mode, and realize the overall shift from medium carbon and low-carbon to low-carbon.

Key words:carbon productivity; economic growth; the mode of economic growth; peak carbon dioxide emissions; carbon neutralization