中国历史地理中的运河

◎葛剑雄

(复旦大学,上海 200433)

一、运河的来历

运河是人工开凿的水道,天然的水道不叫运河。“运河”是到了近代才有的比较规范的名称,古代的史志上不一定能找到“运河”的名称,因为它有不同的叫法,有的称渠,有的称沟,有的称渎,例如南京的破岗渎实际上就是运河。

江南的运河比较发达。今天打开江南水乡那些大比例尺的地图,可以发现有些河道很规整,比如就是个直角或方块,其实这些河道在古代有一部分就是人工开挖的。由于江南地势低平,水源丰富,天然的水体很密集,在这里开挖运河比较容易。当年开挖苏伊士运河的时候,由于没有很多仪器,有人担心开成后如果两边水位落差大,将根本没法开船。后来打通以后,红海跟地中海水位相差不是很大。江南运河就不存在这种水位落差的问题,所以运河的开凿和维护既有需要也有可能。但是在中国北方开运河就存在要么没有水、要么两边水位落差很大的问题。《史记》《汉书》里记载,当时汉武帝要在关中开灌溉渠、开运河,有的虽然开成了,但水也流光了或者有的就没水,所以北方开运河难度很大。

早期的运河有的是直接利用天然水体,比如河道只要稍加整治疏通就可以,有的是天然水体跟人工开凿相结合,有的完全是人工开凿。现在一般都讲公元前486年开挖的邗沟是中国最早的运河,实际上江南的运河应该比邗沟更早,只是因为邗沟工程量大而且重要,被记录下来广为人知。

运河对中国特别重要,这是因为中国国土辽阔,空间跨度大,人流物流的需求高。中国的自然河流基本上都是东西向的,黄河与长江、黄河与淮河、长江与淮河它们本身原本都是不连通的,几乎平行出海,那么南北向的水运就要靠开运河来沟通。实际上,早期的邗沟基本上是南北向的,中国历史上重要的运河几乎都是南北向的。

二、运河的功能

人类开运河主要是为了航运,同时也为了水利,有些运河兼有灌溉的功能。

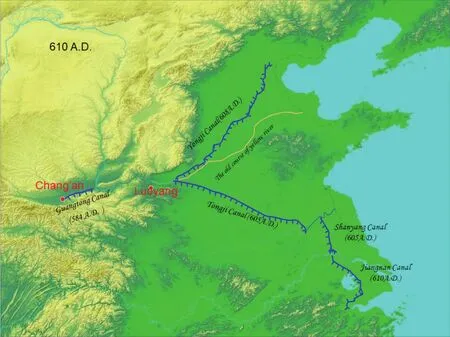

运河的主要功能是沟通不同的河流或水系,如邗沟主要是沟通长江与淮河。还有一条很有名的运河灵渠,当时秦始皇为了支撑到岭南去的几十万军队的粮食供应,将湘江上游与漓江上游打通,船溯流而上,通过灵渠从漓江顺流而下。开凿运河要花费大量人力物力,所以都是为了满足一些特殊的需要。秦始皇开灵渠主要是为了解决运粮,曹操开平虏渠也是为了运粮。隋炀帝开大运河,其中从洛阳到涿郡(今北京)的永济渠主要是为了用兵,当时有几十万军队要去辽东、朝鲜作战,军队的粮食、其他物资甚至包括人员运输,最方便就是通过水路,所以专门开了这条运河通往东北方向;而东南方向从洛阳到扬州,则主要是为到江都巡游,当然同时也方便了这里的交通。但如果仅仅为了方便交通,隋朝不会投入那么大的人力物力。

现在说起京杭大运河发挥的作用,都讲它沟通了南北,促进了经济发展,但当初这并不是开凿运河的主要目的。大运河的主要目的就是为了解决运粮。元朝开始在今天的北京建都,而北京周围没有这么多粮食生产出来,这个问题一直到清朝都解决不了。隋炀帝开的运河,一条是东北走向,一条是西北走向。元朝如果还是用隋朝的运河把江南的粮食运到北京,就得把粮食先运到洛阳,再从洛阳运到北京,不仅绕道费时,也没有那么多的水可利用,所以就在山东利用隋炀帝时开的两条运河并将其打通,这样才形成了京杭大运河。

京杭大运河的主要目的就是解决北京的粮食供应。如果没有这条大运河,北京不可能建都。反过来说,因为元明清都是在北京建都,所以这条大运河始终要不惜代价地将其维持。

有人说为什么不走海上呢?在古代没有轮船,船在海上主要靠风靠洋流,而北京可是等着粮食用的,今年的粮食你没有入库,后面日子怎么过?如果这一年风向不利,万一顺风来得晚或者洋流变了,或是碰到海上风暴,船开不过去或者翻了怎么办?当时没有电话、电报、微信等远距离的联系方式,船一旦离开太仓后不知下落怎么办?元朝有一段时间也曾试过海运,最后还是不行,所以海运是到了清朝末年,有了从外国买来的轮船,同时又有了电报,海运的问题才解决。因此,如果没有大运河,北京不可能成为首都。明朝、清朝之所以要不惜成本一直维护这个大运河,就是因为要解决北京的粮食供应。

三、首都粮食供应与大运河

保证首都的粮食供应,始终是中国历史上的一个大问题。

西汉刘邦做皇帝的时候,最初定都在洛阳。娄敬(后刘邦赐姓改名刘敬)向他建议,要保证国家的安全,非得定都在关中不可。因为关中是四塞之地,另外当时西汉的主要威胁是北方和西面的匈奴。如果在后方洛阳建都,关中谁去守?你现在到关中去,迫使你的后代始终要加强边防,因为你的首都在那里。刘邦最后采纳了娄敬的建议。但关中最麻烦的就是粮食不够。关中虽然号称“八百里秦川,沃野千里”,但今天打开地图看,关中的土地其实很有限,本地生产粮食养不活那么多的人,因此要把太行山以东的粮食运到关中,主要就是依靠黄河。而这段黄河是逆流而上的,过去只能靠纤夫把船拉上去,还要经过三门峡天险。在没有修水库以前,三门峡是三个很窄的峡谷,两边都是陡峭的岩石。三个口门中只有一个门适合走船,而且航道很窄,水流湍急,航道窄的地方只有十几米,船到了那里要靠人工飞快地拉上去。一不小心就翻掉或者撞在石壁上。过三门峡的船好多都翻了,粮食浪费了,人也死了。不过,舍此没有其他运路好走。西汉时期,每年几十万石粮食都要通过黄河漕运才能满足长安的需要。

隋朝、唐初的皇帝为什么经常去洛阳?武则天干脆就把首都搬到洛阳。这是因为洛阳在三门峡的下游,这样就避开了天险。隋朝、唐朝的皇帝经常带着文武百官浩浩荡荡去洛阳就食。粮食运到长安,花的人力物力成本太高,而且时间赶不上。而粮食干脆运到洛阳,不过三门峡的话,皇帝带领文武百官和老百姓到洛阳来就地消费反倒比较方便。

考察中国历史上的定都,往往顾了军事就顾不了经济。没有地方既能供应粮食,战略地位又好,这样的地方是没有的。首都的人口越来越多,而运粮的矛盾就越来越大。而且粮食的主要产地,也由太行山以东转移到江淮之间,最后转移到了江南。不解决和江南之间的水运,首都就没有办法巩固。

唐朝最后三年,皇帝被朱温逼迫迁都洛阳。五代时的后梁、后晋、后汉、后周等以及宋朝,首都都定在开封。为什么不回长安了呢?因为开封有一条汴渠,运粮到开封更方便。中国的首都,唐朝以后往东在洛阳,宋朝在开封再也不往西了,以后就往北移,定在了北京。

明初朱元璋建都南京的原因,主要是他称帝的时候,元朝还占着大都(今北京),并不是朱元璋认为南京作为都城是最理想的地方,他也知道南京太偏南了。等他彻底打败元朝,他就考虑首都放哪。第一个他想到的是西安,所以让太子考察西安的情况。结果考察下来不行,西安周围太穷了,因为唐朝迁都的时候,朱温强迫皇帝下令把长安所有的宫殿住宅全部拆毁,拆下来的木材、石料运到洛阳,长安彻底被毁。朱元璋一看地方不行,就把西安放弃了。他第二个想到的是开封。到了开封,发现汴渠已经废掉了,去开封的船经常搁浅,水运不畅,粮食问题还是解决不了,所以朱元璋也不得不放弃定都开封的想法。在这种情况下,朱元璋干脆把首都建到自己老家,在凤阳营建中都。中都的规模甚至比南京还大,但是就在中都基本建成的情况下,朱元璋又放弃了,因为他发现凤阳周围更穷。首都周围太穷,将来也不行。所以到他儿子朱棣的时候就迁都北京。

地形图上的隋唐大运河线路,后来的京杭大运河则经过山东的高亢地带

元明清三个朝代,从整个中国的战略形势上来讲,北京作为首都是很有利的,因为那个时候主要的战略威胁来自于北方。特别是明朝,元朝的残余势力始终在北方。虽然元顺帝逃出大都,但是北元还继续存在了几十年。而且蒙古高原平均海拔一千米以上,居庸关下来一马平川。在冷兵器时代,蒙古高原具有天然的优势。这种情况下,明朝把首都建在前沿,迫使国家不断加强边防,所以明朝在边境造的长城高大又坚固。如果首都在南面,边防就会放松。明朝后期,北京城人口已经有八十万,加上北京附近还驻扎着那么多军队,必须要解决粮食问题。某种程度上,元明清三代能够在北京建都,就是靠这条京杭大运河。

四、运河的代价

淮安“南船北马”雕塑

京杭大运河的水位南北并不在一个海平面上。运河进入山东,特别是到了最高点的济宁,海拔要升高差不多40米,运河水要通过20多个船闸,一级一级把它升高。以前没有抽水机,都靠人工控制闸门,船要靠人工拉纤把它一层一层拉上去才到了济宁,济宁北边海拔又逐渐下降,又要通过20多个船闸一级级降下去。船过船闸,要把上面的水放下来,船才好进来,再爬一层要把水放掉,所以过一次船要消耗很多水。为了保证水源,当时规定,必须两百艘船到全了才能开下面一个船闸。如果两百艘还不满,已经进来的就先等着。40个船闸,船队就是这样一个个过闸的。

山东本身缺水,运河山东段的水从哪来?当时,山东的湖、江苏的洪泽湖,都是运河的“水柜”(水库),把水蓄在那里,到时候放到运河里。为了保证运河用水,山东下了死命令,凡是哪个船队没有过,今年的漕运任务没有完成,周围的水绝对不许引用,所有附近的山泉水,每一个泉水派一个人管理,叫“泉老”。泉老把泉水管住,保证将泉水全部引进运河,哪怕旁边田野都枯了,老百姓都不许用。航运和灌溉是矛盾的,灌溉需要水,但要确保航运,航运要的水比灌溉要用的水还要多。在漕运未满足以前,不许水用作其他用途。所以运河山东段的运行维护成本相当高。

水源这么困难,为了确保漕运的供应,按照规定,民间商船也是不能使用运河的。民间有时候为了将商品赶快从运河运过去,就给关闸的官员塞钱,把商品混装在漕运船里面,等于是走私夹带。所以,明朝清朝两个衙门最有钱,一个是修黄河的、一个是管运河的。在这种情况下,这两个衙门的腐败也是最严重的。因为每年有几百万的财政经费,而且这里面的油水也多,必然滋生腐败。

现在有些人凭想象,以为明清时的人赶考是一路坐船到北京的。当时有这样的人吗?一个都没有的。不要说普通人、读书人,连官员都不允许随便用运河。一般来说,因为江苏水多,江苏段的运河是开放的,但是到了淮安清江浦,到了王家营,再往北就不允许用运河了。非但是普通人,因山东段的运河运力有限,即便是一些粮船也要改走陆路——“起陆”,拉过这段高地再改水运,或者直接从陆路运到通州。所以运河交通一般只是利用江苏和山东南面一段的运河,往北就不能用了。今天的人以为运河开通以后,南北交通发达,这是没有深入研究的人才这样写的。我曾经专门查了一下明清时期人们从南方到北方到底怎么走的历史记录,只查到一个官员是全程利用运河水路从南到北的,其他都没有全程利用运河水路,都是到中间一段改用车。

大运河打通五大水系,从航运角度是好的,但从水利角度看则不是这样。黄河、淮河本来没有关系,淮河本来很清,没有泥沙,后来黄河夺淮,有些时候黄河就通过运河冲入淮河。历史上黄河有一段时间从淮河入海,等黄河回到故道以后,整个淮河下游全部淤掉。现在打开地图可以发现,淮河到了洪泽湖以后就没有下游了,下面是人工开的苏北灌溉总渠,还有后来开的新沭河、新沂河等。

明清时期,运河最大的问题就是和黄河的关系。运河要穿过黄河再北上,现在南水北调是在下面打个隧道,当时只能把运河和黄河直接打通。黄河闹水灾的时候,流入运河的水变多,对运河是有利的。但是如果黄河水少,运河的水就要流入黄河,运河就没水了。潘季驯是明朝治理黄河的水利专家,他的治黄方略是“束水攻沙”。黄河漫流,泥沙肯定就沉淀下来。而把两岸堤坝造得比较紧,使黄河的水受到约束,同样的水量往下就有冲沙的力量,可以把自带的泥沙和淤积的泥沙冲走,前期筑堤的水库一下子就可以冲掉好多的泥沙。治黄要束水,运河要放水,束水把水用掉了,那运河就没水了,这个矛盾长期得不到解决。

明清时,为了运河的航运,黄河宁可不堵口,不治理。如果不用运河,没有更好的办法能把粮食运到北京。像明朝,粮食运到北京后,一部分还要再转运到边疆。因此,为了国家的统一和安全,不惜用举国体制来保障运河漕运,不惜让山东、河北作出牺牲,运河就是这个作用。

既然大运河那么重要,怎么后来就废弃了呢?很多人把大运河的废弃与封建统治、腐败联系起来,这种看法是不对的。大运河的废弃是因为它已经完成了历史使命,有了更好的运输手段。首先它维持不下去了。太平天国时期,江南这一带都成了战场,运河漕运不通,清廷迫不得已开始通过海运。后来轮船多了,再加上使用了电报,发现海上运输比漕运方便。既然运河漕运和轮船海运都是一种物流手段,那当然用更加方便、更加廉价的物流手段,所以清朝后来就取消了漕运,江南和沿运河的省份也减轻了负担。本来规定江苏要把多少万石粮食运到北京,浙江要运多少,现在不需要了,只要交多少税就可以了,朝廷自己采购粮食。这个环节去掉之后,大家都省了很多钱。既然不用运河,也就没有必要再维持运河上的船闸,没有必要把水引到运河去。首先山东这一段运河就废了,河北一带本来也是缺水的,既然不需要运河了,很多地方也就不往运河放水。因此,运河的废弃是由于漕运功能丧失,不再需要,而不是因为腐败、管理混乱。等到津浦铁路通了,运河漕运就完全不需要了,天津到浦口有火车,浦口有轮渡过长江。清末,津浦铁路与京沪铁路通了之后,上海到北京两天时间就够了。真的要运输粮食的话,通过铁路,成本也降低了。在这种情况下,山东、河北一带的运河就彻底废了。

五、大运河的未来

清末之后,运河因为已完成了它的历史使命而被废弃。正因如此,今天考虑大运河的未来就要从运河的这个历史过程出发。首先,现在大运河已经申报成为世界文化遗产,它不仅属于江苏、山东,也属于中国、属于人类。遗产是人类留下来的、珍贵的遗存,应以保护为主。物质文化遗产,古建筑做到维修等就行了。非物质文化遗产的保护就更难。一个人不可能长生不老,怎么保存呢?这一点上,一定要处理好非物质文化遗产保护与各地都提倡的活化利用之间的矛盾。非物质文化遗产要活化,但是活化的前提是那个原始的东西始终存在,所以重要的是保证传承人能够代代相传。

很多地方对运河的开发利用寄予很大的希望,但是千万要注意的是,运河本身并非都具有观赏性。搞旅游要尊重旅游的规律,了解旅游的特点。开发利用运河的地域文化要做一些具体调查。一般讲,最能体现地域文化的,第一是方言,运河沿线有没有一些方言文化现象,为什么有这些现象?第二是民间饮食。因为官方的饮食、富人的饮食可以不惜代价,但一般老百姓的饮食离不开当地的地理环境特点,当地没有大米,只好吃麦。古代物流不发达,哪怕移民移到这里,想吃镇江醋,但这里买不到,只好放弃。所以民间饮食最能体现一个地方特色,它必须与当地的物产结合。第三个是民居,其原理和前面的饮食一样。还有婚丧节庆、民间信仰等。

和历史上的运河相比,今天的运河已经发生很大的变化,已经不可能再起历史上的作用。现今研究运河文化传承以及开发发展运河,如果不知道它原来的情况,那么做出的未来规划很可能是完全不可行的,根本不可能有效益。

至于运河的航运功能,山东以南段一直在利用,未来将继续是黄金水道。但山东以北段是否有必要恢复,一定要从实际出发,既要考虑文化遗产和文物保护、环境保护,也要评估经济效益,务必慎重。