以情补智:人工智能共情回复的补救效果研究

吕兴洋 杨玉帆 许双玉 刘小燕

[摘 要]在人工智能(AI)开始广泛应用于酒店、餐饮和在线旅行商等服务企业的背景下,AI不可避免地会发生服务失败。如何通过自身能力进行服务补救以实现保留顾客的目标,成为AI服务过程中不可忽视的问题。文章聚焦于AI服务补救,转换传统的“智商”提升思路,从“情商”角度探索共情回复的补救效果。研究采用4个情景实验进行假设检验:实验1A首先验证主效应;实验1B采用了不同的AI与顾客的交互方式和服务失败类型的组合情境,并在更广泛的群体中验证主效应的稳健性;实验2进一步更换情境,以检验信任度与创新感知的中介作用;最后,实验3考虑顾客特征,比较两种中介机制发挥作用的群体差异。实验结果证明:在AI服务补救中,高共情回复可提高顾客对AI的持续使用意愿,且信任度与创新感知共同起到完全中介作用。此外,面对AI高共情回复,越偏向促进焦点(相比偏向防御焦点)的顾客,具有越高的信任度和创新感知,进而具有越强的持续使用意愿;而面对AI低共情回复,两类顾客间则无显著差异。研究结论不仅完善了AI服务推广及应用的研究体系,还为技术研发人员及酒店经营者提供了具体的实践建议。

[关键词]人工智能;人工智能情商;服务补救;共情;持续使用意愿

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)08-0086-15

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.08.012

引言

人工智能(artificial intelligence, AI)是指通过机器展现出来的人类智能,现已广泛应用于医疗、教育、住房等多个领域[1]。由于其具有提升企业效率、优化服务和降低人力成本等优点,酒店、餐饮和在线旅行商等服务企业也开始积极引入AI(包括实体AI机器人与虚拟AI助手服务),酒店服务智能化成为新的发展方向,甚至已经出现了全面使用AI进行服务的智能酒店。例如,2018年底,阿里巴巴首家无人智能酒店“FlyZoo Hotel”于杭州正式开业,其全流程无人化智能服务模式令人耳目一新,并引发业界纷纷效仿;华住集团于2020年2月2日在其旗下5700多家酒店内强化推行AI服务,加快了AI服务在酒店中全面铺开的进程。在这种人机交互服务模式开始广泛应用、AI渗透率不断提升的情况下,AI替代人工独立完成工作并解决问题成为未来的发展趋势,AI成为酒店服务质量的关键因素之一。

传统的AI技术开发商一直致力于通过提高AI“智商”水平以提升服务质量,降低服务失败率[1]。但纵然AI“智商”再高,也难以避免服务失败的出现,譬如得到吉尼斯世界纪录认证的世界第一家AI服务酒店——日本海茵娜怪异酒店,就因AI难以很好地自主应对服务失败而收到大量顾客投诉,导致顾客流失[2]。因此,对AI的研究需要关注服务失败后的补救与顾客保持。特别是酒店、餐饮和在线旅行商等旅游企业具有顾客群体差异性大、非惯常环境中顾客需求异质化程度高[3]等特点,更是增加了AI服务失败的概率。为防止AI服务失败导致顾客放弃使用[4]、将不满上升至酒店、传播负面口碑[5]等一系列严重后果,同时出于节约成本、解放人力以及人工难以即时处理AI服务失败问题等现实考虑,AI必须独立及时地进行恰当的服务补救[6]。

技术开发商试图通过提升AI“智商”实现服务补救,但“智商”的提升不能一蹴而就[1]。受限于当前的智能水平,AI很难像人工一样因人、因地制宜,进行灵活的差异化、组合化补救,所以在实践中普遍只能采用“道歉”这一通用且在技术上易于实现的补救措施[7]。然而其补救效果难以令人满意,针对此,需要另辟蹊径,寻找“智商”以外的其他方法提高AI补救的效果。相关研究证明,顾客负面情绪消除是服务补救成功的直接、关键性途径[8],而理解顾客情绪、立场,从顾客角度思考并做出反应的共情能力能够安慰顾客、消除顾客因服务失败产生的消极情绪[9-10]。根据社会交换理论,这种作用的产生源于AI共情可以为顾客带来足够的(即时或预期)报酬,包括外部的工具性服务(顾客對AI后续服务水平的期望)以及内部的积极心理体验(顾客由于AI共情引发的愉悦、新奇等感受)[11]。由此,本文研究在AI现有“智商”水平下,从顾客情感出发,通过非技术手段解决AI服务失败问题的可能性。即AI可以尝试通过共情回复这一“情商”方式改善服务补救效果,维持顾客的持续使用意愿(continuance intention)。研究通过4个实验检验服务失败情况下AI共情回复这一“情商”补救策略的效果与作用机制,从使用阶段上扩展了AI服务的研究,协助酒店以及其他服务企业应对AI推广过程中遇到的问题。

1 相关研究综述

1.1 服务业的AI应用研究

AI作为服务创新的革命性技术,在服务接待业的应用愈发广泛[12]。早期研究主要从AI技术层面出发关注其市场推广问题,研究内容集中在顾客的接受度、满意度评价等方面。大量研究基于顾客视角,在技术接受模型(technology acceptance model,TAM)、任务-技术适配理论(task-technology fit,TTF)、整合技术接受扩展理论(unified theory of acceptance and use of technology,UTAUT)等传统理论模型指导下分析AI技术特征、任务与技术关系匹配,以及顾客所处环境等因素对顾客使用意愿的影响及其作用机制,集中论证了顾客对AI服务的感知有用性、感知易用性与AI技术绩效和能力期望相关变量的中介作用[13]。而随着对AI服务认识的加深,部分研究者开始意识到,与以往的新技术不同,顾客期望AI能够提供与服务人员相同甚至更高水平的服务[13],并基于此结合AI技术在服务情境中的实际应用总结出了诸如AI形象特征(拟人化[14]、可爱[15]等)、动作特征(侧头[16]、微笑[17]等)等大量外在特征。Lu等、Gursoy等还把拟人化这一最受关注的外在特征纳入了传统理论模型,加入享乐动机、社会影响和情绪等因素,构建出了AI服务使用接受模型(model of artificially intelligent device use acceptance,AIDUA)[13,18],并基于此开发出新的AI使用意愿量表[13],验证了绩效期望以外的重要感性心理机制。

总体而言,上述技术接受视角下AI推广问题的研究主要聚焦于提升潜在顾客的接受和使用意愿,但此后的顾客保持也同样重要,提高顾客持续使用意愿成为服务业AI技术推广过程中必须关注和解决的另一个问题[19]。针对此,研究者们相继发展出基于期望确认模型的信息系统持续使用模型(expectation-confirmation model of information system continuance,ECM-ISC)与信息系统成功模型(information system success model,ISSM)。这些模型证明顾客持续使用意愿会受其初次使用后的感知、期望满足以及质量评价的影响,这些因素形成的顾客满意对提高其持续使用意愿起着主导作用[20]。但复杂的服务环境决定了AI不可避免地会发生服务失败,致使顾客评价降低、产生不满,并进一步削弱其持续使用意愿,甚至令其产生转换意图[3-6]。故要实现顾客保持,AI就需要通过恰当的服务补救应对服务失败。

通过以上文献回顾发现:首先,目前AI服务的相关研究还主要集中于顾客的接受度、满意度评价等技术推广及初次使用方面,对AI的持续使用问题,尤其是不可避免的服务失败发生后的持续使用问题关注不足。其次,现有关于AI使用意愿研究所探讨的心理机制更多着眼于顾客对AI技术层面的感知有用性、易用性,对其他层面心理机制的挖掘不足。更为重要的是,顾客在AI服务补救后的心理机制和初次使用意愿的心理机制完全不同,需要进一步探究。故本文基于AI的机器属性,探究其服务失败后的持续使用问题,期望寻找到最适合AI使用的服务补救手段,并揭示这一手段发挥作用的心理机制。

1.2 服务补救与AI服务补救措施

以往服务补救的研究提供了广泛的补救措施,总体可以概括为精神补救(道歉、共情、公平解決、承诺等)与物质补救(赔款、折扣、额外补偿等)两大类[21-22]。这些补救措施需要依据服务失败情境[23-24]、服务失败程度和顾客对于服务补救的期待水平[25-26]等具体因素,按照恰当的补救流程进行应用。为得到更好的补救效果,精神补救与物质补救常常被组合使用[27-28]。但受制于服务AI现有的程序化、模式化和机械化等特性,以往人-人互动下的补救方式,尤其是组合补救变得难以施行,因此,需要寻找符合AI特征的服务补救方式。针对AI的机器性和科技性,传统技术层面的补救思路致力于提升AI分析能力以提高“智商”[1],期望在失败后重新传递服务并提高成功率。但这种“高智低情”的技术思维忽略了服务业本质上是以顾客为核心的、有温度的行业,服务失败后顾客所需要的并不只是服务传递过程的重新完成,还需要服务提供者关注并安抚其消极情绪。

顾客情绪是指顾客在产品使用或消费过程中产生的一系列情感反应[29]。当前,服务补救研究也已意识到顾客情绪的重要性[8]。顾客情绪的改变贯穿服务补救全过程,且直接影响顾客关系持续[8]:顾客的积极情绪能够降低其不满水平[30],对其重购意愿、口碑传播和满意度等行为意向产生积极影响,从而正向影响顾客关系持续;消极情绪则起着相反作用[31]。特别是在高交互、高冲突的情境下,顾客情绪的作用甚至会占据主导地位[8]。故酒店、餐饮和在线旅行商等高交互服务企业在补救中尤其需要考虑具有情绪调节作用的补救方式,以此提升补救效果。

综合上述AI特性及酒店服务特征,AI服务补救不能仅依赖“智商”,还应当从顾客情绪需要出发,寻求可以促使AI服务补救效用最大化的补救方法。而在所有的补救手段中,共情作为“情商”的重要组成部分和突出表现形式在人际互动中被证明对消除顾客消极情绪起着突出的积极效果[10]。但在人机交互的服务情境中,AI共情这一“情商”手段能否改善AI服务补救效果、增强顾客持续使用意愿还有待证明。

1.3 AI共情及其重要作用

共情是一种包含认知、情感和行为等多个维度的个体“情商”能力[9]。而AI共情则是指AI感知、理解和回应人类想法、感受、行为和经验的能力,是AI社会性的体现[32]。因此,AI共情不仅被视为是实现人机成功互动的高级技能[33],更被看作是提高AI服务水平的重要途径[1]。通常来说,AI共情与人类共情相同,可通过口语表达、触摸安抚、行为镜像等语言和非语言行为共同完成[9]。但在实际应用过程中,受制于AI应用形式(面板、拟人实体或虚拟助手等)、服务场景和企业应用成本等因素,AI无法将所有的共情手段都投入服务实践。共情回复(empathic response)这一补救手段不受AI形态限制,可用于语音、文字和表情等多种交互方式,成为当前AI共情的主要呈现方式[34]。

作为服务质量评估模型的五维度(可靠性、保证性、有形性、共情性和响应性)之一,共情高度影响顾客的情绪水平和服务质量感知[35]。已有研究证明,具有高共情能力的AI在与用户互动时会表现出高度的关怀、支持和对其利益的关心[36]。这有助于增强用户信任度[37]、舒适感[38]以及与AI互动的契合度[39]等积极情感,缓解其焦虑和压力[40]等负面情绪,进而可提升AI的接受度和满意度[34],推动AI与用户间建立并保持积极关系[41]。上述研究均是在交互成功假设下证明AI共情的价值。然而,在酒店、餐饮和在线旅行商等高交互、高冲突的特殊服务情境[42]中,交互失败不可避免。此时,考虑到实际应用情境,共情回复作为一种AI技术的服务补救工具的积极作用还需验证。具体而言,当AI共情方式具体为共情回复时,其是否足以帮助AI更好地应对服务失败问题;相比于以往人-人互动的服务补救其作用机制有何不同、对不同类型顾客的影响是否存在差异等问题,还需要在充分考虑AI机器属性的基础上进一步探索。

2 研究假设

本文在刺激-机体-反应(stimulus-organism-response,S-O-R)框架下,利用社会交换理论(social exchange theory,SET)构建理论模型。社会交换理论认为,交换是社交关系的最基本形式,个体的交换行为取决于做出这一行为所能获得的报酬。当个体期望自身可以得到即时或预期报酬时,就会参与到社会交换活动中。由于社会交换理论的基本原则之一是随着时间的推移,关系会演变为信任、忠诚和相互承诺[43],而随着信息技术的发展,服务业中的人机互动逐渐增多,人机关系日益密切,因此,社会交换理论开始广泛应用于技术采纳及持续使用研究[44]。

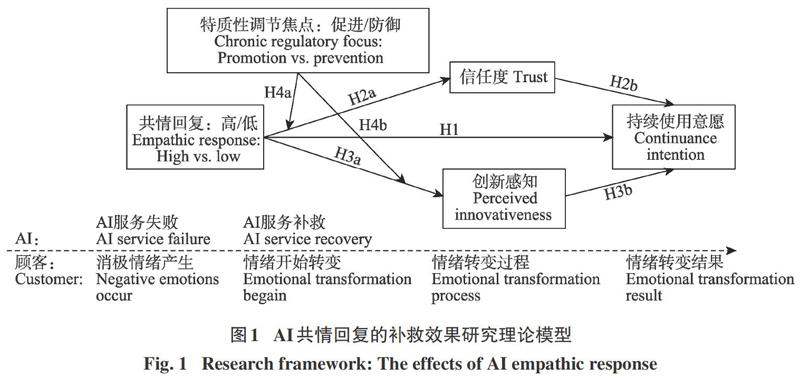

根据社会交换理论,AI服务失败后做出的补救能否为顾客带来足够的报酬,是影响顾客持续使用意愿的关键。这种报酬可以分为外在和内在两种类型。外在报酬是指物质性财富或工具性服务,如金钱、产品、帮助、服从等[11]。在AI服务失败后,顾客会对其能否解决问题、重新完成任务以及提供高水平服务等外在报酬进行评估和判断。顾客只有在认为自己能够得到这些外在报酬时才会愿意继续使用。顾客对AI的信任度(trust)是指顾客在风险情境下对AI履行承诺、以积极方式帮助其维护利益程度的信心[45],代表了顾客在AI服务补救中对AI所能带来的外在报酬的期望和评价。内在报酬则是指从社交关系本身获得的心理上的积极体验,如乐趣、赞同、新奇、愉悦等[11]。而创新感知(perceived innovativeness)作为顾客对产品创新性的主观评价,包括创意新颖性感知、技术新颖性感知和相对优势感知,本身就代表了顾客通过产品创新性能够得到的新鲜感、新颖感和独特感等积极愉悦的内在心理体验,因而成为顾客可以通过AI共情回复获得的重要内在报酬,将高度影响顾客态度和行为[46]。故结合SOR模型与社会交换理论,本文将顾客的信任度与感知创新作为AI共情回复这一外在刺激与持续使用意愿这一反应结果间的心理机制,构建出本文的理论模型(图1)。

2.1 服务补救中AI共情回复对顾客持续使用意愿的影响

AI服务失败使顾客产生AI服务能力不足的消极感知,引发顾客不满情绪,进而导致顾客流失[47]。解决这一问题并提升顾客持续使用意愿的重点就在于解决顾客的不满情绪。AI采用高水平的共情回复进行服务补救能对处于消极情绪中的顾客进行情感回应,充分向顾客传递其理解、照顾顾客情绪并始终以顾客利益为核心等有效信息[48]。这种情感回应与顾客在服务失败后寻求问题解决和情感弥补的目标和价值一致,将使顾客对AI本身产生正面评价,诱发顾客满意、愉快等积极情绪[49]。从而达成消除由AI服务失败产生的负面情绪及其负面影响[50],保持顾客对AI的持续使用意愿,最终实现成功的服务补救的目的。由此,本文提出如下假设:

H1:在AI服务補救中,相较于低共情回复,高共情回复可提高顾客对AI的持续使用意愿

2.2 信任度和创新感知的中介作用

以往研究发现,在人机交互过程中,当感受到AI回应表现出技术的脚本化、程序化特征时,顾客更缺乏耐心和沟通意愿[51],加剧顾客消极感知。故AI服务失败以后,AI若采用低共情甚至是机械化的重复报错、提示重新操作和道歉等方式回应将加剧顾客对AI能力的负面认知,降低对AI的信任度[39],进而降低持续使用意愿。相较而言,AI高共情回复则避免了人机交互中机器带给顾客的死板和冰冷感,展现出更贴心的、更类似人-人互动的反馈。这种以顾客需求为核心并致力于弥补顾客情感损失的补救方式不仅回应了顾客的问题解决诉求,更满足了顾客对服务AI的情感反应能力的期望[52],传递出了更高水平的关心、帮助和支持[39]。由此提高了顾客对于AI能在面对风险或失败时关心帮助自己,并维护自己利益等外部报酬的正面感知——即顾客对AI的信任水平得以提升。顾客的高度信任可以降低顾客的转换意图和流失率[53]。即若顾客信任AI,则在顾客眼中,与AI服务的关系持续是有价值的,从而不会放弃使用AI。因此,在遭遇服务失败时,顾客会因高度信任而拥有更高的持续使用意愿。据此,本文做出以下假设:

H2a:在AI服务补救中,相较于低共情回复,顾客对高共情回复的AI拥有更高的信任度

H2b:信任度在AI共情回复对顾客持续使用意愿的影响中起到中介作用

早期的人机交互设计中,为提升机器功能水平,技术人员常常有意略去共情并减少相关反应[54],但随着顾客需求水平的提高和技术的进步,服务AI研发开始探索提升其共情能力,从而满足顾客情感需求,共情回复就是其表现形式之一[34]。在服务AI发展的4阶段(机械AI、分析AI、直觉AI和共情AI[1])中,共情AI被认为是服务AI发展的高级阶段,需要更先进、更复杂和更创新的技术投入[1]。因此,相较于AI的低共情回复,高共情回复将使顾客感觉更有创意、更新颖,由此提高了顾客的创新感知这种内在报酬水平。这种内在报酬还可以进一步诱发顾客喜爱[55]等正面情绪,帮助其消除因服务失败产生的不满情绪,促使顾客着眼于当前的愉悦体验,从而对AI此前的失败呈现出更为宽容的态度,提升顾客持续使用意愿。故AI高共情回复可以通过提高顾客的创新感知水平来提升其持续使用意愿。据此,本文做出以下假设:

H3a:在AI服务补救中,相较于低共情回复,顾客对高共情回复的AI拥有更高的创新感知

H3b:创新感知在AI共情回复对顾客持续使用意愿的影响中起到中介作用

2.3 特质性调节焦点的调节作用

服务补救后的顾客决策除了考虑服务提供者的补救措施影响外,还需要考虑顾客的个体特征。顾客的特质性调节焦点(chronic regulatory focus)这一个体特征是指个体在追求期望状态的过程中存在的促进焦点(promotion focus)和防御焦点(prevention focus)两种自我调节倾向[56],会影响顾客的行为意向[57]。促进焦点出于成就需求引导个体采取积极趋近策略达到期望状态,通常对外部刺激产生更为积极的认知[58]。而防御焦点总是寻求那些更加安全和信任的因素[59],趋向关注失败和风险,并最终采取回避策略[60]。两种调节焦点可以同时存在,但具体哪种调节焦点占据主导地位取决于个人的特质倾向[61]。

AI服务失败下的共情回复既包含了AI服务失败中的消极因素,也有AI共情回复所表现出的关注顾客需求、维护顾客利益以及技术创新等积极信息。促进焦点倾向的顾客会更多关注AI共情回复中呈现的积极信息[62],并愿意为了达成目标承担可能再次失败的风险,故面对AI共情回复会产生高水平的信任度和创新感知,进而提升持续使用意愿。相对而言,越倾向防御焦点的顾客,出于安全和保障的动机[63]会更加关注补救前的AI失败及由此产生的不确定性并强化不满,削弱了共情回复带来的积极效果,采取回避策略[64],从而更不容易因AI共情回复产生高水平的信任度和创新感知,持续使用的意愿也更低。由此,本文做出以下假设:

H4a:在AI服務失败情境下,越偏向促进焦点(相比偏向防御焦点)的顾客,面对AI高共情回复,具有越高的信任度,进而具有越强的持续使用意愿;而面对AI低共情回复,两类顾客间无显著差异

H4b:在AI服务失败情境下,越偏向促进焦点(相比偏向防御焦点)的顾客,面对AI高共情回复,具有越高的创新感知,进而具有越强的持续使用意愿;而面对AI低共情回复,两类顾客间无显著差异

2.4 研究框架

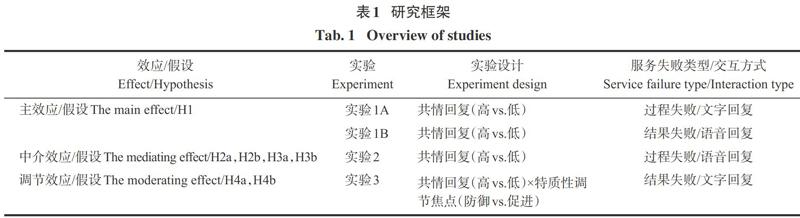

本文共设计了4个实验(表1),首先,在年轻群体中检验AI共情回复对顾客持续使用意愿的提升作用(实验1A);其次,在更广泛的群体中验证实验1A结果的稳健性(实验1B);此后,进一步检验信任度与创新感知的中介作用(实验2);最后,比较两种中介机制发挥作用的群体差异(实验3)。

3 实验1A

3.1 实验设计

实验1A采用单因素组间实验设计(共情回复:高vs.低),检验服务补救中AI共情回复对顾客持续使用意愿的影响。由于服务失败分为过程失败与结果失败两类[64]。实验1A首先选择过程失败,即发生在服务传递过程中,由服务传递的流程、方法、习惯或服务人员态度而导致的服务失败情景,并采用文字这一常见的人机交互形式。此外,对于AI服务这种新型高科技服务形式,年轻群体接触得更多、更为熟悉,所以选择先在年轻群体中进行验证。

3.2 实验前测

为确保自变量操纵的有效性,在正式实验前,对AI共情回复的实验材料进行前测。两组实验材料除服务失败后的回复表述不同外,无任何差别,具体如下。

假设你在一家拥有AI服务系统的酒店预订了房间,到达酒店后,你选择使用大堂中的AI自助办理入住。你点击屏幕唤醒AI,此时屏幕上出现“您好,欢迎光临,接下来由我为您服务”的字样。你继续点击屏幕上的“办理入住”选项,接着AI显示屏显示“请将ID卡放在指定位置”,你将ID卡放在指定位置进行身份验证。稍后,AI显示屏显示:

低共情回复组:验证失败,请您重新放置ID卡。

高共情回复组:验证失败,不要担心,请您重新放置ID卡。

你进行第二次验证,之后AI显示屏仍显示:

低共情回复组:验证失败,请您重新放置ID卡。

高共情回复组:还是没有成功,虽然心累,但我们再试一次好吗。

屏幕上提示你再次尝试。第三次验证后,AI显示屏显示:

低共情回复组:验证成功,欢迎您入住本酒店。

高共情回复组:验证成功,我会更努力以胜任您的智能管家,欢迎您入住本酒店。

前测有偿招募60名参与者(男性51.7%;M年龄=20.37,SD=2.54),随机分组阅读上述实验材料,之后评估回复内容的共情水平。测量题项参考Ronan等[42]的成熟量表,并根据本研究情景做出修改,具体包括3个题项:“我感觉这个AI在回复我时考虑到我的感受” “我感觉这个AI在回复时是以我为中心的”“我感觉这个AI在回复我时是站在我的角度来思考问题的”(Likert 7级量表,1=非常不赞同,7=非常赞同)。单因素方差分析结果显示,对于共情水平(α=0.91),高共情回复组显著高于低共情回复组(M低共情=4.18,M高共情=5.70,F(1,58)=22.18,p<0.001),实验材料符合实验操控要求。

3.3 正式实验

为了排除参与者实验前情绪对顾客持续使用意愿[66]的影响,首先询问其当前情绪,之后请参与者阅读实验刺激材料(与前测相同),并填写问卷。问卷包括服务失败严重程度、共情水平、持续使用意愿及人口统计信息(性别和年龄)。情绪测量题项源于Townsend和Sood[67]、Nenkov和Scott[68]、Watson等[69]的研究,包括悲伤-快乐,坏心情-好心情,易怒-满意,抑郁-开朗(1代表偏向左侧消极情绪,7代表偏向右侧积极情绪);对失败严重程度的评价采用Hess[70]使用过的单项测量问项目:“您认为这个AI服务失败的严重程度为……”(Likert 7级量表,1=非常不严重,7=非常严重)。共情水平测量题项与实验前测相同,持续使用意愿的测量采用Bhattacherjee[20]的信息系统持续使用意愿量表,并根据情景做出修改,包括以下3个题项:“我会再次尝试使用这个AI而不是停止使用它”“我会继续使用这个AI而不是呼叫服务人员”“即使可以选择停止,我也不会停止使用这个AI”(Likert 7级量表,1=完全不赞同,7=非常赞同)。正式实验在某大学内有偿招募具有酒店住宿经验的本科高年级学生。实验设计了注意力验证、连续极值/连续同值排除的筛选规则(后续实验问卷均设置此规则以获取有效样本),最终获得有效样本83份(男性51.8%;M年龄=20.71,SD=1.77)。

3.4 实验结果

操纵检验:单因素方差分析结果显示,组间情绪(α=0.85)差异不显著(M低共情=4.74,M高共情=5.26,F(1,81)=3.02,p=0.086),参与者实验前情绪的潜在影响得以排除。对服务失败严重程度的感知组间差异不显著(M低共情=4.90,M高共情=4.83,F(1,81)=0.10,p=0.757)。对于共情水平(α=0.90),高共情回复组显著高于低共情回复组(M低共情=4.46,M高共情=5.34,F(1,81)=10.44,p=0.002),实验操纵成功。此外,本文在4个实验中均测量了样本的性别与年龄,实验结果表明,二者对参与者关于共情水平的感知均没有显著影响。

因变量检验:对因变量持续使用意愿(α=0.91)的分析结果显示,在服务失败场景下,AI高共情回复组的持续使用意愿显著高于低共情回复组(M低共情=4.30,M高共情=5.58,F(1,81)=31.03,p<0.001)。

接下来,本文通过协方差分析来测试在控制了参与者的年龄和性别时共情回复对持续使用意愿的影响,结果与单因素方差分析保持一致。具体而言,在服务失败时,AI高共情回复组的持续使用意愿显著高于低共情回复组(M低共情=4.27,M高共情=5.61,F(1,79)=30.42,p<0.001)。年龄(F(1,79)=0.10,p=0.754)和性别(F(1,79)=0.48,p=0.490)均对持续使用意愿无显著影响。至此,H1得到初步验证。后续实验均控制了样本的性别与年龄,分析结果表明,影响均不显著。

3.5 讨论

实验1A在过程失败情景下初步验证了共情回复对持续使用意愿的影响。但实验1A仍存在以下局限:首先,文字仅是AI与顾客交互的一种方式,对于其他人机交互方式(如语音),共情回复是否仍然有效,还需进一步验证。其次,实验1A仅考察了过程失败情景,还应在结果失败情景下对假设进行验证。最后,本研究仅选取了对AI服务接受度相对较高的青年群体,还应在更广泛的群体中进行检验,以扩展研究的外部效度。针对此,实验1B利用更广泛的社会样本进一步检验结果失败情景下,AI语音共情回复对顾客持续使用意愿的影响。

4 实验1B

4.1 实验设计

实验1B采用单因素组间实验设计(共情回复:高vs.低vs.无)进一步检验实验1A结论的稳健性。实验采用另一种常见的人机交互形式——语音,并选择结果失败,即那些没有能够完成顾客预期的基本服务内容或未能执行核心服务的失败情景[65]作为研究背景。同时,实验1B改为选用社会样本,并加入一组无任何回复的控制组,以进一步排除“回复”这一行为本身的影响。

4.2 实验前测

实验组材料所用语音回复(共情回复:高vs.低)均由小米MIUI系统中的AI“小爱同学”完成。除服务失败后AI的回复表述不同外,无任何差别。具体如下。

假设你外出旅行时入住在一家拥有智能服务系统的酒店。入住酒店后,你觉得智能服务系统给你设定的空调温度偏低,同时,你想要关上窗帘换上睡衣,于是对智能服务系统发出如下指令:“把空调温度调节至28℃,并且关上窗帘”。此时智能服务系统语音回复:

低共情回复组:我暂不支持同时执行多个操作,请您分别尝试。

高共情回复组:我理解您希望很多事齐头并进,但为保证百分百完成您的每一要求,我暂不支持同时执行多个操作,请您分别尝试。

前测有偿招募61名参与者(男性52.5%;M年龄=31.07,SD=7.47),随机分组阅读实验材料,之后,回答共情水平的测量题项,题项与实验1A相同。单因素方差分析结果显示,对于共情水平(α=0.83),高共情回复组显著高于低共情回复组(M低共情=4.85,M高共情=5.68,F(1,59)=9.22,p=0.004),实验材料符合实验操控要求。

4.3 正式实验

实验1B有偿招募140名参与者分别进入一个模拟客房场景。参与者首先填写情绪测量问项,之后,对实验提供的智能AI设备发出如前测材料中的指令,并随机得到回复(低共情回复vs.高共情回复vs.无回复)。其中,高、低共情回复内容同前测,无回复组“十几秒后空调温度与窗帘均无任何变化,智能服务系统也没有给你任何回应”。之后,参与者填写实验问卷。问卷内容同实验1A,无回复组不对其共情水平进行测量。最终获得有效样本130份(男性46.9%;M年龄=30.51,SD=8.63)。

4.4 实验结果

操纵检验:单因素方差分析组间结果显示,情绪(α=0.86,M低共情=5.13,M高共情=5.26,M无回复=5.04,F(2,127)=0.27,p=0.752)及对服务失败严重程度感知(M低共情=5.09,M高共情=4.90,M无回复=4.78,F(2,127)=0.99,p=0.373)组间差异均不显著,且两两比较均不显著。参与者对于共情水平(α=0.81)的感知组间差异显著(M低共情=4.88,M高共情=5.52,F(1,83)=7.41,p=0.008),实验操纵成功。

因变量检验:对因变量持续使用意愿(α=0.83)的分析结果显示,在服务失败场景下,AI高共情回复组的顾客持续使用意愿显著高于低共情回复组(M低共情=5.09,M高共情=5.76,F(1,83)=11.23,p=0.001),同时,显著高于无回复组(M高共情=5.76,M无回复=4.79,F(1,84)=20.49,p<0.001),但AI低共情回复组的顾客持续使用意愿与无回复组无显著差异(M低共情=5.09,M无回复=4.79,F(1,87)=1.49,p=0.226)。H1再次得到验证。

4.5 讨论

实验1B证明,在AI服务失败后,相对于无回复,低共情回复的服务补救效果十分有限,只有高共情回复才能显现出足够明显的补救作用。实验1A和实验1B共同证明,对于不同类型的服务失败情境,不同人机交互形式(文字和语音)中的共情回复均显著影响持续使用意愿(H1)。

5 实验2

5.1 实验设计

实验2采用单因素组间实验设计(共情回复:高vs.低),更换实验材料为过程失败下的语音交互形式复验AI共情回复的影响,并进一步检验共情回复的中介机制。

5.2 实验前测

实验所用语音同样由MIUI系统的AI“小爱同学”完成。材料中除服务失败后AI的回复表述不同外,无任何差别,具体如下。

假设你外出旅游时入住在一家拥有智能服务系统的酒店,您在入住酒店充分休息后决定前往酒店餐厅用餐,由于不清楚餐厅的具体位置,你唤醒客房內的智能系统询问:“酒店哪儿可以吃饭”。

此时AI为您播放了以下内容:

“本酒店的餐饮设施包含中餐厅,200人散客座位,240人团客座位,包含设施如下……”

你赶快打断它,继续询问:“我是问你吃饭的地方在哪里”。

此时AI回复:

低共情回复组:很抱歉我没有听清,请重复一遍您的问题。

高共情回复组:很抱歉我没有听清,我理解您现在可能已经有点不耐烦了,但请再给我一次为您效劳的机会吧。

你再次重申你的问题:“酒店的餐厅在几楼”。

此时AI回复道:

低共情回复组:亲爱的顾客,本酒店的餐厅设置于二楼,祝您用餐愉快。

高共情回复组:亲爱的顾客,美味佳肴已为您准备在二楼,希望我的愚钝没有破坏您享受美食的心情。

前测有偿招募62名参与者(男性43.5%;M年龄=28.15,SD=6.69),随机分组阅读上述实验场景后,回答共情水平的测量题项(同实验1A)。单因素方差分析结果显示,对于共情水平(α=0.89),高共情回复组显著高于低共情回复组(M低共情=3.90,M高共情=5.63,F(1,60)=34.98,p<0.001),实验材料符合实验操控要求。

5.3 正式实验

实验2共计向社会有偿招募90名参与者,在实验室中进行。首先询问参与者当前的情绪;之后阅读实验刺激材料(与实验前测相同)并完成问卷。问卷包含共情水平、持续使用意愿、信任度、创新感知及人口统计信息。信任度测量题项改编于Flavian等[71]、Siguaw等[72]所使用的成熟量表,包括4个题项:“我认为这个AI有必要的能力来解决服务中遇到的问题”“我认为这个AI有足够的经验支持以解决服务中遇到的问题”“我认为这个AI有必要的资源来解决服务中遇到的问题”“我认为这个AI背后的大数据非常了解用户所遇到的问题,可以为他们提供他们需要的服务”。创新感知测量题项源于Goode等[73]的研究,并根据情景做出相应修改,包括5个题项:“我觉得这个人工智能的上述行为是新鲜的”“我觉得这个人工智能的上述行为很独特”“我觉得这个人工智能的上述行为是很新颖的”“我觉得这个人工智能的上述行为在人工智能服务中是首创的”“我觉得这个人工智能的上述行为在人工智能服务中是创造性的”。上述题项均采用Likert 7级量表(1=非常不赞同,7=非常赞同)。其他题项与实验1A相同。最终获得有效样本83份(男性56.6%;M年龄=28.05,SD=6.61)。

5.4 实验结果

操纵检验:单因素方差分析组间结果显示,组间情绪(α=0.83)差异不显著(M低共情=4.31,M高共情=4.52,F(1,81)=0.35,p=0.555),排除参与者实验前情绪的潜在影响。对服务失败严重程度感知的组间差异不显著(M低共情=4.48,M高共情=4.40,F(1,81)=0.10,p=0.755)。参与者对于共情水平(α=0.90)的感知组间差异显著(M低共情=3.87,M高共情=5.51,F(1,81)=50.20,p<0.001),实验操纵成功。

因变量检验:对因变量持续使用意愿(α=0.86)的分析结果显示,高共情回复组顾客的持续使用意愿显著高于低共情回复组(M低共情=4.34,M高共情=5.60,F(1,81)=31.48,p<0.001)。H1再次得到验证。

中介检验:单因素组间方差显示,信任度(α=0.91)和创新感知(α=0.87)组间差异均显著。高共情回复组对AI的信任度显著高于低共情回复组(M低共情=4.26,M高共情=5.52,F(1,81)=35.03,p<0.001),H2a得到验证;高共情回复组对创新的感知也显著高于低共情回复组(M低共情=4.15,M高共情=5.46,F(1,81)=43.26,p<0.001),H3a也得到证实。采用Bootstrap方法检验信任度和创新感知的中介效应(PROCESS,Model 4,样本量5000,置信区间95%)[74-76]。结果证明,信任度的中介效应显著(β=0.68,LLCI=0.18,ULCI=1.24,不包含0),创新感知的中介效应显著(β=0.43,LLCI=0.02,ULCI=0.96,不包含0)。控制中介变量后,共情回复对持续使用意愿的影响不再显著(LLCI=-0.21,ULCI=0.50,包含0),证明信任度和创新感知共同起到完全中介作用,H2b和H3b得到验证。

5.5 讨论

实验2在过程失败与语音互动的组合情境中再次验证了共情回复的主效应,并验证了信任度和创新感知的中介效应。前3个实验均从服务提供者视角检验补救措施对顾客决策的影响,实验3进一步增加对服务补救的另一方——顾客特征的考虑,检验特质性调节焦点这一人格特质的调节作用。在互动形式与服务失败类型组合为结果失败的文字互动情境下,探索共情回复作用机制的群体差异。

6 实验3

6.1 实验设计

实验3采用2(共情回复:高vs.低)×2(特质性调节焦点:促进vs.防御)混合实验设计,检验特质性调节焦点这一顾客人格特质的调节效应。实验采用结果失败和文字互动情景。

6.2 实验前测

两组实验材料除服务失败后AI的回复表述不同外,无任何差别。此前3个实验均未保证回复语句长度一致,为排除这一潜在因素,本实验回复语句长度完全一致,具体如下:

假设你外出旅行时入住在一家拥有AI服务系统的酒店。办理入住后,你没有找到客房内的毛巾、牙刷和拖鞋,于是你对客房内的AI下达指令:“我需要一条毛巾,還需要一支牙刷”。停顿了一下后你想起还需要拖鞋,于是继续说道:“对了,再来一双拖鞋”。过了一会儿,门铃响起,智能管家为你送来了物品,但你取出后发现管家只给你送来了毛巾和牙刷,此时智能管家界面上出现对该次服务的评价,你选择了“未能成功完成本次任务”。

此时AI回复道:

低共情回复组:尊敬的顾客,很抱歉我未能成功完成本次任务,请您再次发出指令!

高共情回复组:哎呀,我知道您一定觉得我很笨,但请给我一次将功补过的机会吧!

前测有偿招募66名参与者(男性47.0%;M年龄=29.26,SD=10.05),随机分组阅读上述实验材料,之后回答共情水平的测量题项(同实验1A)。单因素方差分析结果显示,对于共情水平(α=0.91),高共情回复组显著高于低共情回复组(M低共情=4.30,M高共情=6.04,F(1,64)=41.80,p<0.001),实验材料符合实验操控要求。

6.3 正式实验

正式实验在某大型商场附近有偿招募参与者。参与者首先回答特质性调节焦点及当前情绪问项,特质性调节焦点的测量题项为Higgins[77]提出,并经国内学者姚琦等修改为更适合中国情境的量表[78],共包含10个题项,所有题项均采用Likert 7级量表。之后,随机阅读一份实验材料(与实验前测相同),并完成问卷。问卷内容同实验2。最终获得有效样本187份(男性52.4%;M年龄=27.34,SD=9.30)。

6.4 实验结果

操纵检验:单因素方差分析组间结果显示,组间情绪(α=0.81)差异不显著(M低共情=4.63,M高共情=4.46,F(1,185)=0.46,p=0.500),排除参与者实验前情绪的潜在影响。对服务失败严重程度感知的组间差异不显著(M低共情=4.44,M高共情=4.41,F(1,185)=0.05,p=0.832)。参与者对于共情水平(α=0.85)的感知组间差异显著(M低共情=4.68,M高共情=5.51,F(1,185)=25.10,p<0.001),实验操纵成功。

因变量检验:本文参考了Haws等[79]于2010年提出的对特质性调节焦点的测量评估方法,分别计算题项中防御焦点、促进焦点题项的平均分,将二者分数相减后求中位数,将大于中位数的被试记为防御焦点组,反之,则记为促进焦点组。低共情回复组91人,其中,防御焦点47人,促进焦点44人;高共情回复组96人,其中,防御焦点50人,促进焦点46人。

双因素方差分析结果显示,共情回复对持续使用意愿(α=0.83)的主效應显著(F(1,183)=32.93,p<0.001),特质性调节焦点(α=0.88)的主效应显著(F(1,183)=15.98,p<0.001),且两者的交互效应显著(F(1,183)=8.94,p=0.003)(图2)。具体来说,在服务失败场景下,对于高共情回复的AI,促进焦点顾客的持续使用意愿(α=0.83)显著高于防御焦点的顾客(M防御=5.08,M促进=6.13,F(1,94)=22.23,p<0.001);对低共情回复的AI,不同特质性调节焦点顾客的持续使用意愿差异不显著(M防御=4.67,M促进=4.82,F(1,89)=0.57,p=0.452)。

中介检验:对于中介变量信任度(α=0.81),双因素方差分析结果显示,共情回复的主效应显著(F(1,183)=24.63,p<0.001),特质性调节焦点的主效应显著(F(1,183)=9.59,p=0.002),两者的交互效应显著(F(1,183)=4.49,p=0.035)。在服务失败场景下,对于高共情回复而言,促进焦点顾客对AI的信任度显著高于防御焦点的顾客(M防御=5.20,M促进=5.96,F(1,94)=12.21,p=0.001);而对于低共情回复而言,不同特质性调节焦点顾客的信任度水平差异不显著(M防御=4.78,M促进=4.92,F(1,89)=0.55,p=0.460)。

对于中介变量创新感知(α=0.82),双因素方差分析结果显示,共情回复的主效应显著(F(1,183)=29.89,p<0.001),特质性调节焦点的主效应显著(F(1,183)=12.05,p=0.001),两者的交互效应显著(F(1,183)=10.69,p=0.001)。在服务失败场景下,对于高共情回复而言,促进焦点顾客对AI的创新感知显著高于防御焦点的顾客(M防御=5.08,M促进=6.06,F(1,94)=20.95,p<0.001);而对于低共情回复而言,不同特质性调节焦点的顾客的创新感知水平差异不显著(M防御=4.76,M促进=4.79,F(1,89)=0.02,p=0.881)。

本文采用Bootstrap方法检验共情回复下信任度和创新感知的中介效应(PROCESS,Model 7,样本量5000,置信区间95%)[74-76]。结果显示,面对AI服务失败,在低共情回复情境下,信任度的中介效应不显著(β=0.04,LLCI=-0.07,ULCI=0.15,包含0),创新感知的中介效应亦不显著(β=0.02,LLCI=-0.26,ULCI=0.29,包含0);而在高共情回复情境下,信任度的中介效应显著(β=0.21,LLCI=0.08,ULCI=0.39,不包含0),创新感知的中介效应亦显著(β=0.70,LLCI=0.40,ULCI=1.02,不包含0)。控制中介变量后,特质性调节焦点对持续使用意愿的影响不再显著(LLCI=-0.01,ULCI=0.24,包含0)。综上,H4a、H4b得到验证。

6.5 讨论

实验3验证了共情回复对持续使用意愿影响的群体差异。结果与本文假设一致,在AI服务失败情境下,特质性调节焦点调节AI共情回复与创新感知、信任度的关系。在AI服务失败情境下,面对AI的高共情回复,相较于防御焦点,越偏向促进焦点的顾客,具有更高的信任度和创新感知,进而具有更强的持续使用意愿。而面对AI低共情回复,两类顾客间无显著差异。

7 研究结论与建议

7.1 研究结论与理论贡献

酒店服务情境决定了在其积极引入AI替代人工服务的过程中,AI服务失败不可避免,从而导致顾客放弃继续使用,成为酒店AI服务推广的巨大潜在风险。为此,需要寻求应对AI服务失败、维护顾客持续使用意愿的有效手段。本文从AI情商出发,立足于酒店AI服务失败情境下人机交互的独特性,通过4个情境实验检验了AI共情回复对顾客持续使用意愿的影响,得出以下结论:(1)AI共情回复有助于服务失败后的顾客保留。AI共情回复是目前AI在人机交互中易于实现的情商表现形式,在服务失败情况下,能够有效提升顾客的持续使用意愿。以往研究设想AI与顾客积极关系的建立将有助于缓解顾客消极情绪[39-40],本研究不仅支持该设想,还证明其在服务补救中能够促进顾客的持续使用意愿。(2)AI共情回复的作用机制包括信任度与创新感知两条路径。AI共情回复所传递出的情感关心和支持,一方面加深了顾客对AI以顾客利益为核心的正面感知,另一方面则体现出更高的技术水平和创新程度,令顾客产生更高的信任度和创新感知,最终提升顾客的持续使用意愿。这一结论论证了共情能力作为AI高级能力的重要性[1],并挖掘出人机服务交互不同于人人服务互动的心理机制。(3)共情回复的积极作用因顾客特质而异。在AI服务补救中,顾客特征不可忽视。越偏向促进焦点的顾客,出于趋近动机,越关注外部刺激带来的积极信息,共情回复的补救效果更佳。然而,越偏向防御焦点的顾客,出于回避动机,越关注消极因素,导致AI共情回复效果被削弱。这与特质性调节焦点理论的核心思想及基本假设相契合[56-60],并拓展了其应用范围。

综上,本文的理论贡献主要体现在以下4个方面。

(1)本文探讨顾客对AI服务的持续使用意愿,从时间和使用阶段上扩展了AI服务的领域研究。尤其是对AI服务失败后的持续使用问题的关注,完善了AI服务的研究体系。现有技术接受视角的研究主要关注潜在顾客对AI服务的初次采纳意愿[13-18]。然而,顾客对于AI服务的使用不是单次的,相比于初次使用和接受,如何实现顾客的长期和持续性使用更为重要[19-20]。本文则注意到,在酒店等服务行业中,AI服务失败难以避免,顾客容易因此放弃使用并转换回传统的人工服务[4]。由此,聚焦AI服务失败情境中的持续使用,探讨了AI独立、及时进行服务补救的方法,完善了AI服务推广及应用的研究体系。

(2)本研究超越了以往AI服务研究中对AI智商水平的关注,将情商引入AI服务研究中,提出AI服务补救的新思路。现有的AI服务相关研究主要聚焦于其性能表现(有用性、易用性)对顾客使用意愿的影响[13],而本文结合服务补救相关研究,从消除顾客的消极情绪出发,寻找到了AI情商这一新的维度[10],拓展了AI服务补救思路,验证了通过提高AI情商水平来提升服务补救效果的可行性,丰富了AI服务补救的研究。

(3)本文基于社会交换理论,挖掘出由AI科技特点为顾客带来的内在报酬这一AI共情补救的独特路径。将顾客关系持续的重要变量“信任度”(外在报酬)[45],与科技产品持续使用的重要影响因素“顾客感知创新”(内在报酬)[46]整合起来,构建了一个完整的理论模型。不仅验证顾客信任这一传统情感补救路径发挥作用,还从AI的科技性角度出发,找到创新感知这一代表了顾客内在报酬的独特心理机制,阐释了AI共情回复的作用机理,揭示了其与传统人工服务补救作用机制的差异。

(4)本文将特质性调节焦点作为调节变量,明确了AI共情回复作用的群体差异,拓展了特质性调节焦点的应用场景和范围,证明其在人机交互服务情境中的适用性。通过引入特质性调节焦点这一调节变量,证明了不同人格特质的顾客在面对AI共情回复时其持续使用意愿会有显著差异,一定程度上揭示了人格特质对人机交互的影响,且将顾客的人格特质同其对AI补救的态度联系起来,拓宽了特质性调节焦点的适用范围和应用情境。

7.2 实践建议

(1)酒店等服务业在AI服务技术的推广过程中要关注服务失败及补救问题。现今业界引入AI主要是关注其降低成本、提升效率、优化服务等价值。但由于AI服务技术发展还不够成熟、顾客对于AI服务还比较陌生、顾客的异质性等原因,必然会产生服务失败问题。故企业在引入AI服务时需要关注服务失败的补救措施,寻求提升服务补救水平的方法,避免顾客因AI的服务失败而流失。具体而言,酒店在引进服务AI时应优先考虑引进具有补救程序的AI,而且补救中不仅要保证服务的重新交付,还需要注重消除顾客因服务失败产生的消极情绪。而在现有的AI智商水平下,共情回复是一个即时、简便、低成本且被本文证明有效的AI服务补救手段。故酒店在引进AI服务时应重点关注其是否具有共情补救功能。

(2)在AI服务技术开发过程中,不仅要重视AI智商水平的提高,还要关注AI情商的开发,缺乏情商的AI服务是不完整的。AI作为智能的科技产品,智商水平是其在服务市场中得以推广的基础,而情商水平则是减缓其推广阻力、促进顾客接受的潤滑剂。因此,AI服务技术开发商应当加强与酒店等AI服务应用企业的交流与合作,搜集和总结可能出现的失败情况。在充分掌握服务失败的多样化情境的基础上,不断优化AI情商。令AI的情商补救更贴合具体情境中的顾客心理,从而更好地安抚顾客情绪,提升其持续使用意愿。

(3)AI服务补救中需要区分不同特质的顾客,除共情回复外,还需要考虑留有人工补救渠道。由于不同特质的顾客对于服务失败后的补救接受程度不同,在AI服务推广过程中要考虑顾客的特质差异,逐步推进,并在必要时为防御焦点的顾客提供人工服务介入的选择。酒店可以通过顾客的技术使用偏好,例如使用网络预订渠道或传统预订渠道初步区分其人格特质,且可进一步通过大数据的记忆和分析功能准确识别防御焦点的人群。此外,由于酒店所处城市风格或旅游目的地类型不同,所接待的旅游者类型(冒险型-保守型)也可能存在差别[80],酒店可以借此区分其顾客特质。

8 研究局限与展望

首先,受限于技术发展,当前,酒店AI仅能完成一些简单的服务工作,所以本文实证研究中检验的服务失败情境都属于失败程度较轻的情况,对于严重的服务失败,AI共情回复是否仍能实现上述补救效果,需要后续研究的进一步检验。其次,顾客对服务失败归因类型的不同将在很大程度上影响顾客的后续态度和行为,基于顾客对服务失败的不同归因,AI共情回复对顾客持续使用意愿的影响是否会有显著差异将成为另一研究方向。再次,本文的实验情境集中于酒店的服务场景,人机交互具有很强的场域感,而这种效应对于旅游景区、餐饮服务和在线旅行商等其他类型的服务企业是否依然成立还需要进行检验。最后,作为一种新兴的服务技术,除共情回复外,AI可能存在着更多新的补救形式和方法,例如AI的外形、语音语调以及其表达语体的改变是否有助于进一步提高服务补救水平,有待未来研究进一步探索。

参考文献(References)

[1] HUANG M H, RUST R T. Artificial intelligence in service[J]. Journal of Service Research, 2018, 21(2): 155-172.

[2] EBEN D. Japans robot hotel fires half of its staff and hires good old-fashioned humans instead[EB/OL]. https://matadornetwork. com/read/japan-robot-hotel-fires-staff-hires-humans/, 2019-01-24.

[3] 吕兴洋, 邱玮, 刘祥艳. 旅游者异质性对目的地绩效的影响研究[J]. 旅游学刊, 2016, 31(9): 72-79. [LYU Xingyang, QIU Wei, LIU Xiangyan. The effects of tourist heterogeneity on destination performance[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 72-79.]

[4] ZHU Z, NAKATA C, SIVAKUMAR K, et al. Fix it or leave it? Customer recovery from self-service technology failures[J]. Journal of Retailing, 2013, 89(1): 15-29.

[5] NICHOLA R. Self-service technology complaint channel choice, exploring consumers motives[J]. Managing Service Quality, 2012, 22(2): 145-164.

[6] LV X, LIU Y, LUO J, et al. Does a cute artificial intelligence assistant soften the blow? The impact of cuteness on customer tolerance of assistant service failure[J]. Annals of Tourism Research, 2021, 87. Doi: 10.1016/j.annals.2020.103114.

[7] HAN T A, MONIZ PEREIRA L, SANTOS F, et al. Emergence of cooperation via intention recognition, commitment and apology—A research summary[J]. AI Communications, 2015, 28(4): 709-715.

[8] [杜建剛, 范秀成. 服务补救中情绪对补救后顾客满意和行为的影响——基于情绪感染视角的研究[J]. 管理世界, 2007, 11(8): 85-94.] DU Jiangang, FAN Xiucheng. The effect of emotion on customers satisfaction and behavior in service recovery[J]. Management World, 2007, 11(8): 85-94.

[9] CLARK M A, ROBERTSON M M, YOUNG S. “I feel your pain”: A critical review of organizational research on empathy[J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(2): 166-192.

[10] GELBRICH K. Anger, frustration and helplessness after service failure: Coping strategies and effective informational support[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2010, 38(5): 567-585.

[11] [彼得·M. 布劳. 社会生活中的交换与权力[M]. 孙非, 张黎勤, 译. 北京: 华夏出版社, 1988: 1-396.] BLAU P M. Exchange and Power in Social Life[M]. SUN Fei, ZHANG Liqin, trans. Beijing: Huaxia Publishing House, 1988: 1-396.

[12] KUO C M, CHEN L C, TSENG C Y. Investigating an innovative service with hospitality robots[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2017, 29(5): 1305-1321.

[13] LU L, CAI R, GURSOY D. Developing and validating a service robot integration willingness scale[J]. International Journal of Hospitality Management, 2019, 80: 36-51.

[14] GOUDEY A, BONNIN G. Must smart objects look human? Study of the impact of anthropomorphism on the acceptance of companion robots[J]. Recherche Et Applications En Marketing (English Edition), 2016, 31(2): 2-20.

[15] SAMANTHA F. If a robot did “the robot”, would it still be called “the robot” or just dancing? Perceptual and social factors in human-robot interactions[C]//Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 59th Annual Meeting. Los Angele, 2015: 796-800.

[16] MARA M, APPEL M. Effects of lateral head tilt on user perceptions of humanoid and android robots[J]. Computers in Human Behavior, 2015, 44: 326-334.

[17] YU C E, NGAN H F B. The power of head tilts: Gender and cultural differences of perceived human vs human-like robot smile in service[J]. Tourism Review, 2019, 74(3): 428-442.

[18] GURSOY D, CHI O H, LU L, et al. Consumers acceptance of artificially intelligent (AI) device use in service delivery[J]. International Journal of Information Management, 2019, 49: 157-169.

[19] [池毛毛, 刘姝君, 卢新元, 等. 共享住宿平台上房东持续参与意愿的影响机理研究: 平台网络效应的视角[J]. 南开管理评论, 2019, 22(4): 101-113] CHI Maomao, LIU Shujun, LU Xinyuan, et al. The influencing mechanism of the re-participation intention of host in the shared accommodation platform: The perspective of platform network effects[J]. Nankai Business Review, 2019, 22(4): 101-113.

[20] BHATTACHERJEE A. Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model[J]. MIS Quarterly, 2001, 25(3): 351-370.

[21] BELL C R, ZEMKE R E. Service breakdown: The road to recovery[J]. Management Review, 1987, 115(3): 32-35.

[22] BITNER M J. Evaluating service encounters: The effects of physical surrounding and employee responses[J]. Journal of Marketing, 1990, 54(2): 82.

[23] SMITH A K, BOLTON R N, WAGNER J. A model of customer satisfaction with service encounters involving failure recovery[J]. Journal of Marketing Research, 1999, 36(3): 356-372.

[24] [方淑杰, 黎耀奇, 傅云新. 賠礼还是赔钱?——基于情绪感染理论的旅游景区服务补救策略研究[J]. 旅游学刊, 2019, 34(1): 44-57.] FANG Shujie, LI Yaoqi, FU Yunxin. Symbolic or utilitarian? Research on recovery strategies of scenic areas based on emotional contagion theory[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(1): 44-57.

[25] [簡兆权, 柯云. 网络购物服务失误、服务补救与顾客二次满意及忠诚度的关系研究[J]. 管理评论, 2017, 29(1): 175-186.]JIAN Zhaoquan, KE Yun. The impacts of service failure, service recovery on customer satisfaction and loyalty in the context of online shopping[J]. Management Review, 2017, 29(1): 175-186.

[26] [岳英, 万映红, 曹小鹏. 顾客感知的“服务失败”及其“服务补偿”关系研究[J]. 管理学报, 2014, 11(6): 876-882.] YUE Ying, WAN Yinghong, CAO Xiaopeng. Customer perceived service failure and compensation expectation: Taking Chinese catering industry as the background[J]. Chinese Journal of Management, 2014, 11(6): 876-882.

[27] [彭军锋, 景奉杰. 关系品质对服务补救效果的调节作用[J]. 南开管理评论, 2006, 8(4): 8-15.] PENG Junfeng, JING Fengjie. The moderating role of relationship quality on service recovery performance[J]. Nankai Business Review, 2006, 8(4): 8-15.

[28] [胥兴安, 张梦. 国外旅游者抱怨研究综述[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 32-37.] XU Xingan, ZHANG Meng. A study review on overseas tourists complaints[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 32-37.

[29] WESTBROOK R A, OLIVER R L. The dimensionality of consumption emotion patterns and consumer satisfaction[J]. Journal of Consumer Research, 1991, 18(1): 84-91.

[30] SMITH A K, BOLTON R N. The effect of customers emotional responses to service failures on their recovery effort evaluations and satisfaction judgments[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2002, 30(1): 5-23.

[31] NOSEWORTHY T J, MURO F D, MURRAY K B. The role of arousal in congruity-based product evaluation[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 41(4): 1108-1126.

[32] MURPHY J, GRETZEL U, PESONEN J. Marketing robot services in hospitality and tourism: The role of anthropomorphism[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2019, 36(7): 784-795.

[33] BIRNBAUM G E, MIZRAHI M, HOFFMAN G, et al. What robots can teach us about intimacy: The reassuring effects of robot responsiveness to human disclosure[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 63: 416-423.

[34] HELMUT P, JUNICHIRO M, MITSURU I. Using human physiology to evaluate subtle expressivity of a virtual quizmaster in a mathematical game[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2005, 62(2): 231-245.

[35] PARASURAMAN A, ZEITHAML V A, BERRY L L. SERVQUAL: A multiply item scale for measuring consumer perceptions of service quality[J]. Journal of Retailing, 1988, 46(1): 12-40.

[36] PIC?ARRA N, GIGER J C. Predicting intention to work with social robots at anticipation stage: Assessing the role of behavioral desire and anticipated emotions[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 86(9): 129-146.

[37] BRAVE S, NASS C, HUTCHINSON K. Computers that care: Investigating the effects of orientation of emotion exhibited by an embodied computer agent[J]. International Journal of Human Computer Studies, 2005, 62(2): 161-178.

[38] TIMOTHY B, DANIEL S. Practical approaches to comforting users with relational agents[C] // Extended Abstracts Conference on Human Factors in Computing Systems. San Jose, 2007: 2291-2296.

[39] KLEIN J, MOON Y, PICARD R W. This computer responds to user frustration: Theory, design, and results[J]. Interacting with Computers, 2002, 14(2): 119-140.

[40] HONE K. Empathic agents to reduce user frustration: The effects of varying agent characteristics[J]. Interacting with Computers, 2006, 18(2): 227-245.

[41] LEITE I, PEREIRA A, MASCARENHAS S, et al. The influence of empathy in human-robot relations[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2013, 71(3): 250-260.

[42] RONAN D K, RAJIBUL H, ALEXANDRE S B, et al. Leveraging human-robot interaction in hospitality services: Incorporating the role of perceived value, empathy, and information sharing into visitors intentions to use social robots[J]. Tourism Management, 2020, 78. Doi: 10.1016/j.tourman.2019.104042.

[43] CROPANZANO, R. Social exchange theory: An interdisciplinary review[J]. Journal of Management, 2005, 31(6): 874-900.

[44] [吳川徽, 黄仕靖, 袁勤俭. 社会交换理论及其在信息系统领域的应用与展望[J]. 情报理论与实践, 2020, 43(8): 70-76.] WU Chuanhui, HUANG Shijing, YUAN Qinjian. Social exchange theory and its application and prospect in the field of information system research[J]. Information Studies: Theory & Application, 2020, 43(8): 70-76.

[45] MUNUERA-ALEMAN J L, DELGADO-BALLESTER E, YAGUE-GUILLEN M J. Development and validation of a brand trust scale[J]. International Journal of Market Research, 2003, 45(1): 1-18.

[46] LOWE B, ALPERT F. Forecasting consumer perception of innovativeness[J]. Technovation, 2015, 45-46: 1-14.

[47] [郑丹. 服务补救中顾客情绪对顾客满意之影响的实证研究[J]. 中国管理科学, 2011, 19(3): 166-173.] ZHENG Dan. An empirical research: The impact of customer emotion on customer satisfaction in service recovery[J]. Chinese Journal of Management Science, 2011, 19(3): 166-173.

[48] DECETY J, SVETLOVA, M. Putting together phylogenetic and ontogenetic perspectives on empathy[J]. Developmental Cognitive Neuroscience, 2012, 2(1): 1-24.

[49] MA J Y, GAO J, SCOTT N, et al. Customer delight from theme park experiences: The antecedents of delight based on cognitive appraisal theory[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 42: 359-381.

[50] FREDRICKSON B L, TUGADE M. The undoing effect of positive emotions[J]. Motivation and Emotion, 2000, 24(4): 237-258.

[51] SHECHTMAN N, HOROWITZ L M. Media inequality in conversation: How people behave differently when interacting with computers and people[C] // Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Lauderdale, 2003: 281-288.

[52] NASS C, MOON Y. Machines and mindlessness: Social responses to computers[J]. Journal of Social Issues, 2000, 56(1): 81-103.

[53] ZHAO Bing, TU Rongting, FU Guoqun. How does service recovery affect consumer switching intentions[J]. Journal of Marketing Science, 2005, 1(2): 1-11. [赵冰, 涂荣庭, 符国群. 服务补救如何影响消费者转换意向[J]. 营销科学学报, 2005, 1(2): 1-11.]

[54] WALTHER J B, LOH T, GRANKA L. Let me count the ways: The interchange of verbal and nonverbal cues in computer-mediated and face-to-face affinity[J]. Journal of Language and Social Psychology, 2005, 24(1): 36-65.

[55] TRUONG Y, KLINK R R, FORT-RIOCHE L, et al. Consumer response to product form in technology-based industries[J]. Journal of Product Innovation Management, 2013, 31(4): 867-876.

[56] HIGGINS E T, RONEY C, CROWE E, et al. Ideal versus ought predilections for approach and avoidance: Distinct self-regulatory systems[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1994, 66(2): 276-286.

[57] ZHANG Guangyu, ZHANG Meng. Goal framing effects on the purchasing decision of tourism services in customization scenarios[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(1): 57-67. [張广宇, 张梦. 定制化情境下旅游服务购买决策的目标框架效应[J]. 旅游学刊, 2016, 31(1): 57-67.]

[58] GINO F, MARGOLIS J D. Bringing ethics into focus: How regulatory focus and risk preferences influence (un)ethical behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 115(2): 145-156.

[59] CESARIO J, GRANT H, HIGGINS E T. Regulatory fit and persuasion: Transfer from “feeling right”[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 86(3): 388-404.

[60] LOCKWOOD P, JORDAN C H, KUNDA Z. Motivation by positive or negative role models: Regulatory focus determines who will best inspire us[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2002, 83(4): 854-864.

[61] CROWE E, HIGGINS E T. Regulatory focus and strategic inclinations: Promotion and prevention in decision-making[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1997, 69(2): 117-132

[62] [田阳, 王海忠, 柳武妹. 等. 品牌承诺能抵御负面信息吗?——自我调节导向的调节作用[J]. 心理学报, 2014, 46(6): 864-875.]TIAN Yang, WANG Haizhong, LIU Wumei, et al. Can brand commitment resist negative publicity: The moderate effect of regulatory focus[J]. Acta Psychologica Sinica, 2014, 46(6): 864-875.

[63] WOLTIN K A, YZERBYT V. Regulatory focus in predictions about others[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2015, 41(3): 379-392.

[64] PHAM T M, AVNET T. Ideals and oughts and the reliance on affect versus substance in persuasion[J]. Journal of Consumer Research, 2004, 30 (4): 503-518.

[65] SMITH A K, BOLTON R N. An experimental investigation of customer reactions to service failure and recovery encounters: Paradox or peril?[J]. Journal of Service Research, 1998, 1(1): 65-81.

[66] MAGNINI V P, FORD J B, MARKOWSKI E P, et al. The service recovery paradox: Justifiable theory or smoldering myth?[J]. Journal of Services Marketing, 2007, 21(3): 213-225.

[67] TOWNSEND C, SOOD S. Self-affirmation through the choice of highly aesthetic products[J]. Journal of consumer research, 2012, 39(2): 415-428.

[68] NENKOV G Y, SCOTT M L. “So cute I could eat it up”: Priming effects of cute products on indulgent consumption[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 41(2): 326-341.

[69] WATSON D, CLARK L A, TELLEGEN A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54(6): 1063-1070.

[70] HESS R L. The impact of firm reputation and failure severity on customers responses to service failures[J]. Journal of Services Marketing, 2008, 22(5): 385-398.

[71] FLAVIAN C, GUINALIU M, GURREA R. The role played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on website loyalty[J]. Information & Management, 2006, 43(1): 1-14.

[72] SIGUAW J, SIMPSON P, BAKER T. Effects of supplier market orientation on distributor market orientation and the channel relationship: The distributor perspective[J]. Journal of Marketing, 1998, 62(3): 99-111.

[73] GOODE M R, DAHL D W, MOREAU C P. Innovation aesthetics: The relationship between category cues, categorization certainty, and newness perceptions[J]. Journal of Product Innovation Management, 2013, 30(2): 192-208.

[74] ZHAO X, LYNCH J G, CHEN Q. Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(2): 197-206.

[75] PREACHER K J, HAYES A F. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models[J]. Behavior Research Methods Instruments & Computers, 2004, 36(4): 717-731.

[76] HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach[J]. Journal of Educational Measurement, 2013, 51(3): 335-337.

[77] HIGGINS E T. Making a good decision: Value from fit[J]. American Psychologist, 2000, 55(3): 1217-1230.

[78] [姚琦, 樂国安, 伍程聪, 等. 调节定向的测量维度及其问卷信度和效度检验[J]. 应用心理学, 2008, 14(4): 318-323.] YAO Qi, YUE Guoan, WU Chengcong, et al. Measurement of regulatory focus: The reliability and validity of Chinese version of regulatory focus questionnaire[J]. Chinese Journal of Applied Psychology, 2008, 14(4): 318-323.

[79] HAWS K L, DHOLAKIA U M, BEARDEN W O. An assessment of chronic regulatory focus measures[J]. Journal of Marketing Research, 2010, 47(5): 967-982.

[80] PLOG S C. Why destination areas rise and fall in popularity[J]. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 1974, 14(4): 55-58.