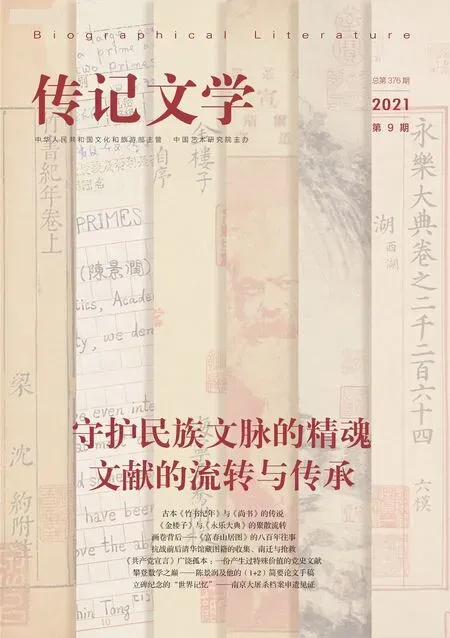

《金楼子》与《永乐大典》的聚散流转

宋亚莉

青岛大学文学院

南朝梁元帝萧绎所著10 卷本《金楼子》,约于元末明初散佚。永乐年间,明成祖朱棣诏令编纂大型百科全书《永乐大典》,《金楼子》的内容收录其中。乾隆年间,清高宗弘历纂修《四库全书》,从《永乐大典》中辑出《金楼子》6 卷,编入子部。同时,此6 卷本《金楼子》经四库全书馆馆臣周永年抄录而出,经汪辉祖等诸多文士之手辗转而至鲍廷博手中,几经校勘,编入《知不足斋丛书》,流布艺林。然曾辑佚出诸多珍本典籍的《永乐大典》,则几经波折,残缺不全。《金楼子》和《永乐大典》的聚散流转,跨越1500 多年,与国家、民族的兴衰紧密相连,演绎着中国典籍代代流传、生生不息的传奇故事,承载着中华民族传承已久的珍视善本典籍的历史心态与文化精神,是中国典籍传承的缩影。

萧绎与《金楼子》

这就是萧绎。他一生热衷于读书、藏书、著书。兵败身亡之际,不思自身政治、军事之过,将兵败归因于读书太多,焚烧典籍以泄愤。这次焚书是中国典籍史上的一次浩劫,大量珍本古籍毁于一旦。

萧绎毕生嗜好读书、藏书、著书。《南史·梁本纪》载其“性爱书籍,既患目,多不自执卷,置读书左右,番次上直,昼夜为常,略无休已,虽睡,卷犹不释”。萧绎聚书无数,曾大量抄写副本,获得多方赠送。如“侯景之乱”后,王僧辩曾送给他一批秘府图籍,“州民朱澹远送异书”。张缵兵败被杀后,其所藏图书两万卷均为萧绎所有。《南史·张缵传》载:“及(张缵)死,湘东王皆使收之,书二万卷并摙还齐,珍宝财物悉付库,以粽蜜之属还其家。”到承圣二年(553),萧绎自述聚书已达8 万卷:“吾今年四十六岁,自聚书来四十年,得书八万卷,河间之侔汉室,颇谓过之矣。”

聚书40年,有书8 万卷,在当时算是数一数二的了。言辞之间,萧绎颇为得意。此外,萧绎著书颇丰。据《南史·梁本纪》《金楼子》等载,萧绎著书37 种,667 卷,多数为其自撰,少数授意他人代作。其内容涉及经书解读、占筮、地理、风俗、仙道、医药、诗文等。萧绎一生所著、所聚书籍,到承圣三年(554)已达14 万卷。令人痛惜的是,这些书籍皆焚毁于萧绎兵败之际。萧绎所著书,今存较为完整者仅有《金楼子》。《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》《宋史·艺文志》《崇文总目》《直斋书录解题》等皆著录此书10 卷。

《金楼子》至南宋时尚存。南宋袁褧《枫窗小牍》载:“余尝见内库书金楼子有李后主手题……”可知此书曾被南唐后主李煜收藏,后为南宋袁褧所亲见。元至正年间,极为推崇梁元帝萧绎的叶森曾将《金楼子》重抄一遍,将之藏于西湖书院。但宋濂《诸子辨》中未见《金楼子》之名,之后,《金楼子》就少见于典籍记载了。今天我们所见的6卷本《金楼子》,是据大型百科全书《永乐大典》收录的内容辑佚而出的。

萧绎焚书,大量典籍被毁,《金楼子》何以留存?史无明载。但仓促之间焚书,或许有不少书籍幸存,抑或此书早就抄有副本。从现存的6 卷本《金楼子》内容看,这是一部极为私人化和个性化的著作。其题名源自萧绎自号,元代叶森在《金楼子·序言》中说:“以先生为号,名曰《金楼子》。盖士安之元晏,稚川之抱朴者焉。”萧绎本人非常重视此书,他在《金楼子·立言》中写道:“生也有涯,智也无涯。以有涯之生,逐无涯之智,余将养性养神,获麟于金楼之制也。”孔子著春秋,止于获麟,萧绎以此喻,欲以《金楼子》为绝笔。

6 卷本《金楼子》今仅存14 篇。书中以时间为序,记载历代帝王、后妃、诸侯、名士及其言论等。不少内容抄撮群书,杂记古今闻见,多载与时政有关的历史掌故,展示了萧绎的读书心得和关注要点。从某种意义上讲,《金楼子》是作为文士和帝王的萧绎的精神寄托,体现了他身为帝王的政治抱负以及欲与周公、孔子比肩的绍圣思想。《金楼子·序言》载:

余于天下为不贱焉。窃念臧文仲既殁, 其立言于世,曹子桓云:“立德著述,可以不朽。”杜元凯言:“德者非所企及,立言或可庶几。”故户牖悬刀笔,而有述作之志矣。常笑淮南之假手,每蚩不韦之托人,由年在志学, 躬自搜纂,以为一家之言。

[清]吴骞撰:《金楼子附校·序言》

“余于天下为不贱焉”句,原为周公告诫伯禽之语。《史记·鲁周公世家》载:“周公戒伯禽曰:‘我文王之子,武王之弟,成王之叔父,我于天下亦不贱矣。然我一沐三捉发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。’”萧绎之绍圣思想可见一斑。引文中的杜元凯即魏晋时的杜预,曹子桓即三国曹丕,萧绎引用二人之语,强调此书乃躬亲笔削,不假手于人,表达自己欲藉此书立德、立言的心愿。

《金楼子》一书具有极大的价值。此书弥补了大量正史缺失和回避的史料与文献,为我们研究相关历史和文学提供了一手资料,开拓了更为广阔的研究空间。书中所载高平刘道真、京兆挚仲治遗令、江统等薄葬之事,所载帝王、后妃和诸侯王们的隐秘私事,诸如萧贲忌日拜官不以为耻、庐陵威王好内、生母阮修容曾侍四王、齐东昏侯尝为潘妃御车,等等,不一而足,为史书所无载。《钦定四库全书总目》载:“当时周秦异书未尽亡佚,具有征引,如许由之父名,兄弟七人,十九而隐,成汤凡有七号之类,皆史外轶闻,他书未见。又立言、聚书、著书诸篇,自表其撰述之勤,所纪典籍源流,亦可补诸书所未备。”强调的就是此书在史料保存方面的独特价值。

至南朝梁,文学批评进入总结阶段,文学批评的集大成著作《文心雕龙》亦已成书。《金楼子》中蕴含大量文学批评思想,是南朝文学批评发展到相当程度的代表,文中对文笔论、物感说、以文立言立德说等皆有讨论。此外,《金楼子》还抒发了萧绎的政治管理策略和见解,如重视以法治国:“治国须如治家,所以自家刑国”;讲究治国驭臣之法,以马论君臣民之关系:“势者君之舆,威者君之策,臣者君之马,民者君之轮。势固则舆安,威定则策劲,臣从则马良,民和则轮利”;还有治将之法、为君之道等,如为君当节俭崇德慎言、三患四耻、当戒盈思冲之论等。

前述10 卷本《金楼子》已经散佚,今本6 卷本《金楼子》据《永乐大典》辑佚。可以说,没有《永乐大典》,我们难窥《金楼子》和众多古籍珍本的真容,看来我们还需要探寻一下《永乐大典》的故事。

《永乐大典》的聚散

永乐二年(1404),即位不久的明成祖朱棣,拿到解缙等人历时一年编成的《文献大成》,与群臣庆贺一番后,不禁若有所失。朱棣于永乐元年登基为帝,即位不久,他下令广采天下书籍,编修大部头的类书,意欲宣扬文治,笼络朝野儒士,抚平臣民的不平之气。手头的这部《文献大成》虽好,却与他想要的“包括宇宙之广大,统会古今之异同”的典籍相去甚远。于是,他开始酝酿增补这部典籍。

永乐三年(1405),明成祖朱棣命解缙、姚广孝、郑赐、刘季篪等人开馆于文渊阁,继续增补,要求:“凡书契以来,经史子集,百家之书,至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言,备辑为一书,毋厌浩繁。”当时参与的朝臣文士、四方宿学老儒有2000 余人,光禄寺早晚供应酒肴茗果等,参与编修工作的官员甚至可以免上朝,待遇非常优厚。明成祖朱棣很重视此事,时时询问,《明史·艺文志》载:

永乐四年,帝御便殿阅书史,问文渊阁藏书。解缙对以尚多阙略。帝曰:“士庶家稍有余资,尚欲积书,况朝廷乎?”遂命礼部尚书郑赐遣使访购,惟其所欲与之,勿较值。

永乐四年(1406),《大典》的编修正在紧张推进。朱棣命郑赐不计价格访寻购来的书籍,无疑为《大典》的编纂提供了极大的帮助。永乐五年(1407),《大典》初成,朱棣赐名《永乐大典》并亲自撰写序言。之后征集各色善书人,开始清抄,永乐六年(1408)冬正式完成。据《明史·艺文志》载:

《永乐大典》二万二千九百卷,注曰:“永乐初,解缙等奉敕编《文献大成》既竣,帝以为未备,复敕姚广孝等重修,四历寒暑而成,更定是名。成祖制序。

《永乐大典》全书22877 卷,外加凡例和目录60 卷,分装11095 册,约3.7 亿字,收录了先秦到明初的典籍8000 余种,囊括了天文地理、科学技术、医学占卜、文学戏剧、诗歌小说。全书依《洪武正韵》韵目,“用韵以统字,用字以系旧”,每韵下列单字,每字下集历代韵书、字书所载该字的音韵、训释,及该字的篆隶楷草体,并随字收载与之相关的天文、地理、名物、诗文等,“揭其纲而目毕张,振其始而末具举”。使用者以字求事,所获极多。《永乐大典》中所收典籍,均据文渊阁所藏的宋、金、元精本摹写。当时规定,所辑书不准删改,必须照原著整部、整篇、整段地编入,因而保存了宋元之前的大量珍稀典籍。前文所述的梁元帝萧绎的《金楼子》就在此时被收录其中,按照《永乐大典》的编纂规则,录入各个字下。

《永乐大典》的定稿进呈后,朱棣非常高兴,他在序言中不无夸耀地说:“上自古初,迄于当世,旁搜博采,汇聚群分,著为典奥。”此言不虚。这部类书的规模,超越了之前的所有类书,被誉为“世界有史以来最大的百科全书”,成为永乐盛世的重要标志。此书本是皇帝御用的典籍,据《明实录》载,明孝宗朱祐樘曾抄录禁方、药方、金匮秘方赏赐给太医院等;明世宗朱厚熜崇信斋醮,每有困惑,则按韵索览。嘉靖三十六年(1557)四月,文渊阁附近的宫殿着火,明世宗朱厚熜一夜之间连下4 道圣旨命令保护《永乐大典》。永乐、万历两朝均有刊刻《永乐大典》之意,但工程浩繁,始终未付之实践,嘉靖年间的这次大火推进了誊抄副本的工作。《明史·艺文志》说:“卷帙太繁,不及刊布,嘉靖中,复加缮写。”大火之后的嘉靖四十一年(1562)八月,嘉靖皇帝朱厚熜命徐阶、高拱、瞿景淳等负责,召集儒臣誊写副本一部,贮之他所,以备不虞。副本依照原样重录,字体格式装帧与原书完全一致。每人每日抄写3 页,历时6年。直到隆庆元年(1567)才抄录完毕,副本藏于皇家档案馆皇史宬。从此时起到清雍正时期,副本一直藏于皇史宬。

可惜的是,明末《永乐大典》正本下落不明。说法不一,一说是陪葬长陵;一说是李自成农民起义军烧毁了藏于文渊阁的正本;一说清嘉庆二年(1797),乾清宫失火所焚(缪荃孙考证)。然多有疑问,难成定论。

历史推进到乾隆三十九年(1774)六月二十日,《四库全书》正在编纂中。这天有人向清高宗弘历汇报,六月十三日晚,修纂官黄寿龄没有告诉提调官,私自把6册《永乐大典》带回家阅读校对。当他坐车走到米市胡同,下车如厕时,6 册《永乐大典》被连包窃走。乾隆皇帝非常生气,诏令全城搜查,严缉盗贼。偷盗者无法脱手,七月十五日夜悄悄将其放回到御河桥边,6 册《永乐大典》最终失而复得。此事之后,黄寿龄受到罚俸三年的处分,《永乐大典》禁止外带。

《永乐大典》(卷2264—2265)(国家图书馆藏)

乾隆皇帝为何如此重视《永乐大典》?因为《永乐大典》是《四库全书》的重要来源。《钦定四库全书总目》载:

元以前佚文秘典世所不传者,转赖其全部全篇收入,得以排纂校订,复见于世。

《永乐大典》保存了明代以前的大量典籍文献,既可以用于辑佚,又可以用于校勘既有典籍,被誉为辑佚古书的渊薮。我们现在能见的宋元善本约有3000 余种,而《永乐大典》收书七八千种。早在副本从皇史宬移藏于翰林院的敬一亭,翰林学士可以借阅时,全祖望就曾从中抄出孤本若干,并撰写《永乐大典记》。编修《四库全书》时,又从《永乐大典》中辑出经部66 种、史部41 种、子部103 种、集部175 种。薛居正的《旧五代史》《建炎以来系年要录》、陈振孙的《直斋书录解题》《续资治通鉴长编》、宋元诗人文集等皆从中辑出。嘉庆、道光年间,纂修《全唐文》和《大清统一志》时,还在继续使用《永乐大典》。

然而在编修《四库全书》之前,《永乐大典》或因翰林学士借阅不还,或因太监偷盗,早已残缺不全。乾隆三十七年(1772)纂修《四库全书》之时,清查《永乐大典》,发现已缺失1000 多册,2422 卷。道光朝之后,一些官员趁机偷盗,如文廷式一人就盗走100 多本。咸丰十年(1860)后,北京外国使馆林立,据说外国人花10 两银子就可以买到一册。光绪元年(1875)重修翰林院衙门时,清点时不足5000 册。光绪二十年(1894)六月,翁同龢入翰林院清点时,竟只存800 册了。1860年英法联军侵华,《四库全书》文渊阁本被焚烧,《永乐大典》多被英国人劫走。1900年6月23日,义和团围攻英国驻华使馆,焚烧了东交民巷的翰林院。存放《永乐大典》的敬一亭被毁,大量典籍被英人抢劫和焚毁,甚至一度代替砖块,修筑防御工事。英国人普特南·威尔所著的《庚子使馆被围记》中6月24日条载当时所见之情形:“数百年之梁柱爆裂作巨响,似欲倾于相连之使馆中,无价之文字亦多被焚,龙式之池及井中均书函狼藉,为人所抛弃……”

适量取2种粉碎样品,将少许微胶囊粉末撒于贴了双面胶的样品台上,吹去多余粉末,喷金30 s后用高分辨场发射扫描电子显微镜观察样品形态并拍照。

敬一亭(图片藏于美国康奈尔大学图书馆)

事后,英国使馆交回330 册。不少人在废墟堆中拣到《永乐大典》,如译学馆员刘可毅曾拣到《永乐大典》数十册。战乱之中,《永乐大典》或被劫掠到异国他乡,或流落民间,仅剩60 余册。流失海外的散藏于日本、美国、英国、德国、韩国、越南等。据不完全统计,现存于世的《永乐大典》约370 余册共870 卷,散见于10 多个国家30 余个公、私图书馆和收藏家手中。如目前欧洲共收藏59 册,大多是1900年6月23日之后的残余卷册。民国初年,董康从北京购买17 册《永乐大典》去日本贩卖,日本所藏的残本,四分之一是由董康输入的。中华人民共和国成立后,不少学者和藏书家致力于《永乐大典》的整理工作,流散国外的《永乐大典》也在回归,到1959年,收集到原本215册,加上复制副本,共730 卷。1960年,中华书局影印出版220 册。到1986年,征集到现存的《永乐大典》近800 卷。百余年间,伴随着民族的兴衰,《永乐大典》数千册散佚殆尽,而今所聚、所存不过百分之三四。

《永乐大典》(卷7389—7390)(大英图书馆藏)

《金楼子》的辗转重刊

《四库全书》如火如荼编纂之时,浙江萧山名重一时的学者和藏书家汪辉祖,为缅怀自己的生母徐氏、继母王氏,四处拜托当时的名士为二母作诔铭诗赋,编入《双节堂赠言》。汪辉祖毕生以藏书为好,先后所积书籍数万卷,收藏在环碧山房。其所著书,据《清史稿·艺文志》等载,有《元史本证》《越女表微录》《环碧山房书目》《双节堂庸训》等,约28 种。

汪辉祖与当时诸多学者和藏书家交好,当他辗转向供职朝廷、正在编纂《四库全书》的周永年求文之时,不仅得到了积极的回复,还收到了周永年抄赠给鲍廷博的6 卷本《金楼子》。汪辉祖在《书〈金楼子〉后》中写道:“往余之乞二母双节诗于周太史书仓也,实介邵君二云、罗君台山。”

汪辉祖跋中所言的“周太史”,即周永年(1730—1791),《碑传集》卷五十“周先生永年”条载:“周先生永年,字书昌,济南历城人。结茅林汲泉侧,因称林汲山人……后成进士,欲入山治《仪礼》,被征纂修四库书,授翰林院编修、文渊阁校理。当是时,海内学人集辇下,皆欲纳交,投刺踵门,然深相知者新安程晋芳、归安丁杰、余姚邵晋涵数人而已。”邵二云,即与周永年所言“深相知”的邵晋涵(1743—1796),字与桐,号二云,浙江余姚人,清史学家、经学家、校刊学家,乾隆三十六年(1771)进士,历任翰林院侍读,入四库全书馆。周永年和邵晋涵是《四库全书》子部的负责人。而汪与邵的相识,在乾隆三十二年(1767)。据《病榻梦痕录》载:“(乾隆)三十二年丁亥三十八岁……是年交余姚邵二云晋涵。二云经术淹通,于书无所不读,为人孝友诚和。”罗台山(1733—1799),江西瑞金人,清代著名理学家,汪辉祖好友,有《尊闻居士集》。

《四库全书》

汪辉祖经由邵晋涵、罗台山认识了周永年,并向其“乞母双节诗”。然此事辗转多人,历经周折:“己亥孟冬,余客吴兴,得迟舟书,则太史赠言,久托台山邮寄,而台山踪迹,渺不相知。”直至两年后,才得到赠言和周永年给鲍廷博的6 卷本《金楼子》:

盖二年以来,辗转付托,阅十有余人。题缄之字已磨灭殆尽,不可辨识,而缄封且半敝矣。启而读之,不惟双节赠言无恙也,太史从《永乐大典》辑录《金楼子》六卷,命致鲍君以文者,亦俨然在焉。

这是6 卷本《金楼子》从周永年到汪辉祖手中的明确记载。可知6 卷本《金楼子》正是在汪辉祖欲求双节诗于周书昌的契机下,历经4年的时间,经周书昌、罗台山、邵二云等人,最后交付给鲍廷博。《四库全书》的编纂时间,自乾隆三十七年(1772),至乾隆四十七年(1782)。汪辉祖跋文的落款时间是“乾隆四十六年(1781)嘉平七日”,前述引文中的“己亥孟冬”,是乾隆四十四年(1779),可知《金楼子》辗转多人之时,正是《四库全书》紧张编纂之际。

6 卷本《金楼子》从《永乐大典》中辑佚而出,编入《四库全书》的同时,被周永年抄录给了鲍廷博。周永年、邵晋涵于乾隆三十八年(1773)七月被特旨荐入四库馆担任《四库全书》子部的负责人。清李慈铭《越缦堂读书记》“四库全书总目提要”条载纪昀言:“《总目》虽纪文达陆耳山总其成,然经部属之戴东原,史部属之邵南江,子部属之周书仓,皆各集所长。书昌于子,盖集毕生之力。”乾隆三十八年(1773),也正是鲍廷博献书之时。鲍廷博(1728—1814),字以文,号渌饮,祖籍安徽歙县长塘,精于校勘、版本、目录之学,有知不足斋,收藏宋元古椠暨善写本。鲍廷博对《四库全书》子部有献书之大功,《清史列传》卷七十二《鲍廷博传》载:

乾隆三十八年,四库馆开,廷博命长子士恭进家藏善本六百余种,大半宋元旧板、写本,又手自校雠,为天下献书之冠。

朝廷诏求天下遗书3503 种,鲍廷博长子鲍士恭以所藏精本626 种进献,最终选250 种入《四库全书》,129 种著录在《四库全书存目》。乾隆四十年(1775),归还其原书时,乾隆皇帝亲自赐诗,当时士林皆称羡之。鲍廷博因此深受鼓舞,立志刊刻《知不足斋丛书》。

鲍廷博所献子部书籍最多,可知他对子部典籍兴趣浓厚,因而《金楼子》颇受鲍廷博关注并不奇怪。另外,《金楼子》自《永乐大典》辑出,问题颇多,《钦定四库全书总目》载:

又《永乐大典》诠次无法,割裂破碎,有非一篇而误合者,有割缀别卷而本篇反遗之者。其篇端序述,亦惟《戒子》《后妃》《捷对》《志怪》四篇尚存,余皆脱逸。然中间《兴王》《戒子》《聚书》《说蕃》《立言》《著书》《捷对》《志怪》八篇,皆首尾完整。其他文虽搀乱,而幸其条目分明,尚可排比成帙。

散乱于《永乐大典》各字之下收录的《金楼子》原本内容混乱,割裂脱逸甚多,幸而中间8 篇首尾完整,条目分明。《四库全书》子部的编纂人员将其排比成帙,辑佚而成6 卷本《金楼子》。而具有这些特点的《金楼子》恰属于《知不足斋丛书》编选时尤受关注的一类典籍。《知不足斋丛书》凡例八则之三载:“仅有传抄而无刻本者,有时贤先辈撰著脱稿而未流传行世者,有刻本行世久远、旧板散亡者,有诸家丛书编刻而讹误脱略,未经人勘正者,始为择取校正入集……故而鲍廷博向负责《四库全书》编纂的周永年、邵晋涵求《金楼子》副本也是情理之中了。

以鲍廷博献书朝廷之功,及与子部周永年、邵晋涵的深厚友谊,抄录《金楼子》并非难事。况且在《永乐大典》遭偷盗之前,管制并没有那么严。桂馥《周永年先生传》载:

(周永年尝)借馆上书,属予为《四部考》,佣书工十人,日钞数十纸,盛夏烧灯校治,会禁借官书,遂罢。

《金楼子》应就在“禁借官书”之前,至少在乾隆四十四年(1779)以前,由周书昌从《永乐大典》中辑佚,并双节赠言托罗台山寄出,进而辗转多年,最后经汪辉祖到鲍廷博手中,流入民间。终在乾隆五十一年(1786),经仁和朱文藻、海宁吴骞等学者和藏书家的多次校订,刻入《知不足斋丛书》,流布艺林。汪辉祖在《书〈金楼子〉后》感叹:

说者谓余之乞言,斋心饮涕,先灵殆呵护之。顾余则以为太史表微阐幽之力,与以文拳拳稽古之心,实隐隐焉遥相契合。而《金楼子》之得以善本流布艺林,诚哉有数存焉!然则古今来文字之足以不朽者,其精神不可终閟,类如是矣。

6 卷本《金楼子》能够最终流布艺林,与汪辉祖、周永年、鲍廷博等学者的不懈努力密不可分,他们珍爱典籍的热忱和公心令人感动,他们的拳拳稽古之心,使得6 卷本《金楼子》历经磨难,得以完善保存。

《金楼子》一书,在南朝梁元帝萧绎江陵兵败,焚烧典籍14 万册之后幸得留存。元末明初后散佚,永乐年间被大型百科全书《永乐大典》收录。明末,《永乐大典》正本失踪,所存副本保存至清。清代纂修《四库全书》,《金楼子》从《永乐大典》副本中辑佚而出,编入《四库全书》子部。同时经由子部纂修官抄录,流入民间,为《知不足斋丛书》所刊刻。一部书,跨越1500 多年,演绎着中国典籍代代流传、生生不息的传奇故事,承载着中华民族传承已久的珍视善本典籍的历史心态与文化精神,走向未来。

注释:

[1][2][北宋]司马光撰,[元]胡三省音注:《资治通鉴》,中华书局2013年版,第4293 页,第4294 页。

[3][5][唐]李延寿:《南史》,中华书局1975年版,第243 页,第1388 页。

[4][6][8][9][10][13][14][25][28][29][35][南朝梁]萧绎撰:《金楼子》,[清]知不足斋本,其中[4][6]《聚书》篇,

[8][10]《序言》,[9][13][14]《立言》篇,[25][28][29][35]书后汪辉祖跋。

[7]吴颖等编著:《李璟李煜全集》,汕头大学出版社2002年版,第66 页。

[11][汉]司马迁:《史记》,中华书局2014年版,第1836 页。

[12][21][32][清]纪昀等原著:《钦定四库全书总目》,中华书局1997年版,第1569 页,第1808 页,第1569 页。

[15]可参阅宋亚莉、耿婷婷:《萧绎及其〈金楼子〉述要》,《东方论坛》2017年第2 期。

[16]《明太宗实录》卷二十一,台湾“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第393 页。

[17][18][20][清]张廷玉等撰:《明史》,中华书局1974年版,第2343 页,第2448 页,第2448 页。

[19]《明太宗实录》卷七十三,台湾“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第1018—1020 页。

[22][英]普特南·威尔著、冷汰等译:《庚子使馆被围记》,上海书店出版社2000年版,第60 页。

[23][英]何大伟(David Helliwell)撰、许海燕译、[德]邵玉书(Joshua Seufert),刘楠楠审校:《欧洲图书馆所藏〈永乐大典〉综述》,《文献》2016年第3期。

[24]张升:《董康与〈永乐大典〉的流传》,《历史文献研究》2018年第1 期。

[26][34][清]钱仪吉编:《清碑传合集》卷五十,上海书店1988年版,第652 页。

[27][清]汪辉祖:《病榻梦痕录》,清光绪十二年(1886)刻本,第29 页。

[30][清]李慈铭:《越缦堂读书记》,上海书店出版社2000年版,第556 页。

[31]王钟翰校:《清史列传》卷七十二,中华书局1987年版,第5930 页。

[33]刘尚恒:《鲍廷博年谱》卷二,黄山书社2010年版,第81 页。