《共产党宣言》广饶孤本:一份产生过特殊价值的党史文献

郭海龙

中共中央党史和文献研究院(中央编译局)

2021年正值中国共产党百年华诞。习近平总书记指出:“在全党开展党史学习教育,是党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局、为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。”“党的历史是最生动、最有说服力的教科书。我们党历来重视党史学习教育,注重用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向,用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量,用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格。”而党史文献是党史学习教育中学党史、悟思想、办实事、开新局的重要载体。

在众多珍贵的党史文献中,《共产党宣言》是中国革命的指路明灯,老一辈无产阶级革命家以周恩来同志为代表,在革命胜利后为追寻《共产党宣言》首译本下落煞费苦心,但还是留下了终生遗憾。而在总理生前发现的《共产党宣言》在广饶的藏本(以下简称“广饶本”)由于种种原因隐匿到1986年才公诸于世,是一份产生过特殊价值的“孤本”。在中国革命过程中,广饶本是中国农民阶级直接根据《共产党宣言》揭示的真理开展革命的缩影,在血与火的斗争实践中冲击了反动统治。广饶本证实了《共产党宣言》中文首译本问世的确切月份,为梳理中国革命脉络提供了翔实线索。

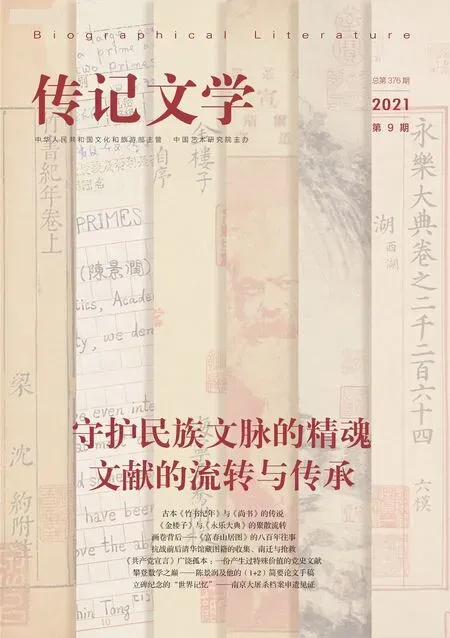

《共产党宣言》广饶本

《共产党宣言》首译本的下落追寻

《共产党宣言》是全世界无产阶级划时代的革命纲领,是中国革命的指南。老一辈无产阶级革命家以周恩来为代表,在革命胜利后为追寻《共产党宣言》首译本的下落煞费苦心,但还是抱憾终生,带着这份遗憾撒手人寰。

中国共产党从石库门和小小红船诞生,到遵义会议走向成熟、历经浴血奋战建立中华人民共和国,再到今天成为巍巍巨轮,经历了整整一百年。一百年来,《共产党宣言》始终是中国共产党人的指路明灯,没有哪部著作能像这本书一样,凝聚起中国革命者的共识。也正是中国共产党用心血和生命身体力行,这部著作才得以在中国大地绽放出绚丽的真理之花。《共产党宣言》是老一辈无产阶级革命家心目中的革命圣典和思想转变的路标。

毛泽东在谈到自己的心路历程时,多次讲到在1920年第二次旅居北京期间,阅读过陈望道译的《共产党宣言》,并深情说道:“到了1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”毛泽东先后读《共产党宣言》达57年。57年里,他读过的版本在中南海故居存放的就有:1943年延安解放出版社出版,博古译本;1949年解放社出版,根据苏联莫斯科外文书局译本的翻印版;1964年人民出版社出版,中央编译局翻印的大字本等。1939年年底,毛泽东说自己读《共产党宣言》已不下一百遍,后来的几十年里,他每年都把这本书读几遍。一共读了多少遍,很难说清楚。毛泽东阅读非常用心,他一边读,一边思考,一边圈圈画画,在书中有关废除资产阶级所有制,剥夺资产阶级占有他人劳动、奴役他人劳动的权力,与传统的所有制观念决裂等处,都作了密密麻麻的圈画,在读《共产党宣言》英文版时,还批注了很多文字。

刘少奇正是通过《共产党宣言》决定加入共产党的。上海共产主义小组在成立后创办了一所干部学校,对外称外国语学社。1920年夏秋之际,刘少奇、任弼时、罗亦农、萧劲光等都在此学习。那时,每个学员都发一本《共产党宣言》,由首译者陈望道讲授。从此,刘少奇开始认真地阅读,并把书中文字和中国革命的实际问题联系起来。后来,他回忆道:“那时我还没有参加共产党,我在考虑入不入党的问题。当时我把《共产党宣言》看了又看,看了好几遍……从这本书中,我了解了共产党是干什么的,是怎样的一个党,我准不准备献身于这个党所从事的事业,经过一段时间的深思熟虑,最后决定参加共产党,同时也准备献身于党的事业。”1921年5月,刘少奇被组织派往东方大学中国班,主要课程就有《共产党宣言》。他对这部经典著作学习非常刻苦,后来写下《论共产党员的修养》等许多光辉篇章,为传播和实践《共产党宣言》作出了贡献。

朱德在1922年36 岁时千里迢迢前往德国追求真理,很快就找到了革命组织,并立即加入中共柏林支部。作为入党介绍人的周恩来送给他一本陈望道译本《共产党宣言》。1925年,朱德进入莫斯科东方大学,通过此书和其他著作系统学习了辩证唯物论和政治经济学,理论水平进一步提高。1926年7月,朱德返回祖国,投身革命洪流。此后,无论革命形势多么危急,他都对《共产党宣言》等经典著作勤学不辍,在长征路上、在太行山密林里、在延安窑洞中,都留下了他刻苦学习的身影。中华人民共和国成立后,朱德更加如饥似渴地读书。1967年,他再次认真通读《共产党宣言》等32 部马列著作,其中大部分读了两遍,写了许多读书笔记。1976年5月18日,朱德收到中央党校顾问成仿吾送来的《共产党宣言》新译本后,十分高兴。第二天,他就对照旧译本仔细研读。5月21日,90 岁高龄的朱德到中央党校拜访成仿吾,对其工作表示感谢和鼓励。交谈中,他谈了忠实原著翻译和学习《共产党宣言》等经典著作的重要性,称赞成仿吾做了件很有意义的工作,新译本通俗易懂,可一气读完,他再三强调有好译本才能学懂弄通真理,并意味深长地说:“做好这个工作有世界意义。”

邓小平与陈毅等革命家,也是通过《共产党宣言》才走上了革命道路。1949年5月,百万雄师过大江,红旗插上“总统府”。邓小平与陈毅在总统府图书室发现了被国民党列为676 种“禁书”之首的《共产党宣言》,开玩笑说蒋介石也改变信仰了。在纵论旅欧经历时,邓小平与陈毅都说是受到了《共产党宣言》的启蒙。1992年,邓小平语重心长地说:“我的入门老师是《共产党宣言》和《共产主义ABC》。”恽代英、刘志丹、董必武、邓子恢、彭德怀、贺龙等,也都是通过《共产党宣言》走上了革命道路。彭德怀的说法很具有代表性:“以前我只是对社会不满,很少看到有进行根本改革的希望。在读了《共产党宣言》以后,我不再悲观,开始怀着社会是可以改造的新信念而工作。”

2018年4月23日,在马克思诞辰200周年暨《共产党宣言》发表170周年之际,十九届中央政治局举行第五次集体学习,习近平就《共产党宣言》及其时代意义指出:“学习马克思主义基本理论是共产党人的必修课。我们重温《共产党宣言》,就是要深刻感悟和把握马克思主义真理力量,坚定马克思主义信仰,追溯马克思主义政党保持先进性和纯洁性的理论源头,提高全党运用马克思主义基本原理解决当代中国实际问题的能力和水平,把《共产党宣言》蕴含的科学原理和科学精神运用到统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践中去,不断谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义新篇章。”

一百年来,在中国共产党领导人中,周恩来是最早了解《共产党宣言》的革命者之一,且情有独钟,并在晚年对找寻这本书的首译本念念不忘。1919年,21 岁的周恩来在日本留学时,通过河上肇创办的《社会问题研究》第一次接触到《共产党宣言》。1920年10月,周恩来赴法留学,与蔡和森等人继续学习这部著作,逐渐成为共产主义者。1921年2月,他们在巴黎成立了社会主义青年团组织,次年7月改组为中共旅欧总支部,总支部先后出版了《少年》《赤光》等刊物,也宣传过《共产党宣言》。1926年,周恩来在他撰写的《现时政治斗争中之我们》一文中,引用了《共产党宣言》陈望道译文中的一句话:“共产党最鄙薄隐蔽自己的主义和政见。”(后来译文“共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图”。)从长征到抗战,周恩来无论处境多么艰难,一个鼓囊的公文包形影不离,其中就有《共产党宣言》。只要有空,他就拿出来反复诵读、不断咀嚼,指导遇到的具体问题。因为深受这部著作的影响,周恩来对陈望道也格外关注。每次见到他,总会习惯性地提起《共产党宣言》。

然而,革命胜利之际,追寻《共产党宣言》首译本的下落,却成了周恩来魂牵梦萦的一件心事,甚至成了一块心病。有案可查的追寻就有四次:

第一次是1949年7月,第一届中华全国文学艺术工作者代表大会在北平召开。会上,周恩来基于首译《共产党宣言》的历史功绩,向代表们郑重介绍陈望道:“陈望道先生,我们都是您教育出来的。”会场上顿时响起热烈的掌声。陈望道连连摆手,给大家深深地鞠了一躬,诚惶诚恐地对周恩来说:“您言重了,我只是学了点皮毛,而且食古不化,不像您和其他领导人这样融会贯通、学以致用。”他们还提到了关于找寻首译本下落的事情。

第二次是1954年10月,陈望道在北京出席第一届全国人大期间,周恩来又提起首译本的下落,还特意问他,当时《共产党宣言》主要根据什么版本翻译的?陈望道说,主要根据英文版,同时参考日文本。周恩来还与他交换了对翻译的一些见解。由此可见《共产党宣言》在周恩来心目中的崇高地位。

第三次是1972年2月,时任美国总统尼克松访华,宣告中美关系正常化的《中美联合公报》正式签署。陈望道作为上海政协副主席和著名学者,接到通知,到上海虹桥机场迎接美国总统。这是他恢复工作后参加的第一次外事活动。当天早晨,陈望道早早来到机场,排列在迎候贵宾的行列中。由于两年前中过风,再加上82 岁高龄,他本来矫健的步履变得迟缓,不得不依赖拐杖。陈望道刚站定不久,周恩来就出现了。原来,总理早已在候机,并一眼就看到了陈望道,疾步上前嘘寒问暖,后在刚要转身离开时,又转头问陈望道:“对了,《共产党宣言》首印本找到了吗?我一直惦记着它。”陈望道有点惭愧地说:“我也一直在找,但到现在也没能找到。”周恩来轻轻拍拍陈望道的胳膊:“还要继续找,它是我们党的宝贵财富啊!”陈望道郑重地点了点头。

第四次是1975年1月,四届全国人大一次会议召开时,身患绝症的周恩来最后一次见到陈望道,总理握住他的手,殷切地询问道:“《共产党宣言》最早的译本找到没有?”“这是马列‘老祖宗’在我们中国的第一本经典著作,找不到它,是中国共产党人的心病啊!”陈望道看着总理那期待的目光,遗憾地摇了摇头。

此后几年内,周恩来和陈望道相继与世长辞。未找到《共产党宣言》首译本的下落,竟然成了总理生前的一大憾事!

广饶本的传奇保藏经历

1975年5月22日,山东省广饶县文物局职工颜华前往革命时期的“小莫斯科”——大王镇刘集村征集革命文物时,居然征集到了让周总理和首译者陈望道魂牵梦萦的《共产党宣言》首译本。然而,由于信息渠道不畅及时代所限,周总理和陈望道生前都未能听闻这个消息、更未亲眼目睹这份“宝书”便撒手人寰。

而这份“宝书”见证了历史。

20世纪初,中国内忧外患、风雨飘摇。山东省广饶县地处鲁北平原,物产富足。1919年五四运动爆发后,一批热血青年在新思想激励下,纷纷走出封建势力浓厚的农村,到城市中寻求救国救民的真理。《共产党宣言》正是此时传入中国的马克思主义在中国传播得最早、影响最广泛的著作。它在大城市知识分子中产生了深刻影响,发挥了指导作用。经陈望道译后,《共产党宣言》于1920年在上海首版。此版首译本奇迹般地传播到了广饶,并一直得到保管,成为忆往昔峥嵘岁月的宝贵线索。

广饶本第一页右下角盖有“葆臣”二字的朱红印痕,循着这个线索,研究人员一点一点地理清了该书的流传轨迹。“葆臣”即张葆臣,江苏无锡人,1922年入团,后到济南参加革命,成为济南早期党员之一,当时供职于济南“道生银行”(总部在上海),常往返于沪济之间,此书由他从上海带到济南。山东进步青年刘雨辉于1925年加入中国共产党。由于一起革命,张葆臣便将这本书交给了刘雨辉。刘雨辉在1926年春节回乡探亲时,将《共产党宣言》等进步书刊带到刘集村,交给了支书刘良才。刘良才如获至宝,农历正月初三就在自家院里搭起松柏枝彩门(山东农村习俗,春节前在大门上挂上两把柏树枝,寓意家人能像松柏一样身体强健、四季安康,并借松柏的特殊清香驱邪避祸),插上了镰刀斧头旗帜,院中用两扇门板搭起会台,宣告农民协会成立。全村男女老幼喜气洋洋地参会。从济南回来的刘子久、延伯真也参加了大会并讲话。之后,大家集体高呼口号,还学唱了《国际歌》:“英特纳雄耐尔,就一定要实现!”无产阶级的呐喊响彻云霄。

春节后,刘雨辉、刘子久、延伯真等返回济南,但他们带来的革命精神和“宝书”《共产党宣言》都留了下来。在大革命热潮中,刘集村的革命之火越烧越旺。刘集支部党员晚上常聚集在刘良才家的北屋,在煤油灯下学习这部著作,讨论国家大事与世界大局。

农民出身的刘良才,只读过两三年私塾,文化程度不高,但他勤学好问、眼界开阔,加之他对农村的阶级压迫、阶级剥削体会很深,故能很快理解这本书的原理,并深入浅出地宣讲。刘良才一方面学习《共产党宣言》,遇到不懂的字词就请教乡村私塾先生;另一方面把悟出的道理变成通俗易懂的乡村语言讲给大伙听,靠着自己朴素的理解向农民传播。他经常召集支部成员学习《共产党宣言》和党内文件,还办起农民夜校。这本书成了刘良才和其他党员向农民宣讲革命道理和传授文化知识的好教材。

刘良才不知道马克思是什么人,只看到封面上马克思的胡须浓密,便在给农民兄弟讲革命道理时,常举起书对大伙儿说:“这位大胡子就是马克思,我讲的那些理儿都是他在这本书里讲的。我们穷人要翻身,就得照着他说的这些理儿去做。”大伙儿听得津津有味,纷纷说:“大胡子讲的理儿,是咱穷人的理儿,说到我们心上了。”“我们照大胡子说的去做,准没错!”

从外观上可看出,由于经常被翻阅,这本《共产党宣言》的左下角留下了明显的指纹痕迹和破损。在支部的积极宣传下,这本书的星星之火,很快便从小小的刘集村燃遍到了整个广饶县。1928年12月,中共广饶县委成立,刘良才任县委书记,县委就设在刘集村。全县共建立起8 个支部,党员达70 余人。党领导的贫民会会员发展到500 多人,团结着6000 余农民。广饶县还成立了青年团、少年队、工会等进步组织。为建立一支由党领导的武装组织,广饶县委部署基层党组织成立了“拳房”,号召党员、团员和群众积极分子习枪练武,整顿全县党团组织,并争取“红枪会”会员,建立起了自己的革命队伍。这样,这本《共产党宣言》犹如投入湖水激起一圈圈涟漪的石子,在鲁北大地播下了革命的火种。那时,刘集村还因革命活动频繁,被周围村庄称为“小莫斯科”,但却成为了敌人的“眼中钉”。

1927年,蒋介石发动“四一二”反革命政变,轰轰烈烈的大革命失败了。刘集村支部和全国许多党组织一样被迫转入地下。为了对付敌人搜捕、保护秘密和同志们安全,上级党组织指示:凡是有关党的文件和书籍,看后一律销毁。可是在处理这本《共产党宣言》时,刘良才犹豫了,他知道这本书来之不易,是斗争的法宝,如果付之一炬,将是重大的损失。基于此,刘良才冒着杀头的危险,毅然决然将这本书悄悄保存了下来。在“白色恐怖”的斗争环境下,刘集村支部艰难地生存下来,继续革命。1930年9月,为反抗国民政府对木器行业沉重的苛捐杂税,刘集村支部油印了300 份传单,组织了500 多名党员群众,拿着大刀、扛着红缨枪、拖着铁锨,潮水般地涌向当时最大的集市韩桥庙会,砸毁税收工具,拆掉税收棚,赶跑税收官。这次行动有力地打击了敌人,锻炼培养了革命骨干,同时也极大鼓舞、教育了广大贫农。但是,革命的蓬勃发展引起反动政府的不安,他们开始大肆镇压共产党。刘良才在斗争中崭露头角、身份暴露,国民党派人四处缉捕。在群众保护下,刘良才几次命悬一线,但始终未落入敌手。

1931年春天,中共山东省委调刘良才前往潍县任县委书记。临行前,刘良才把这本《共产党宣言》交给了支部委员刘考文,并再三叮嘱他好好保存。刘良才走后,1932年,在广饶县附近发生了“博兴暴动”,反动势力的镇压波及到广饶县,形势日趋恶化,县委遭到严重破坏,许多党员被捕。刘考文估计自己有可能遭遇不幸,便把这本书转交给了平时沉默寡言、忠厚老实的本村党员刘世厚。就这样,刘世厚便成为了继刘良才、刘考文之后这本《共产党宣言》在刘集村的第三位保存者。把这本书交给刘世厚不久,刘考文就被捕了,他家里也被查抄,所幸书早已转移。一年后,由于叛徒出卖,刘良才也在潍县英勇就义。刘世厚用油纸把《共产党宣言》层层包好,装进竹筒内。为了躲避搜查,他有时把书埋在床底下,有时将书藏在屋顶瓦块下……最后,他把书秘密地封到了山墙的雀眼里。就这样,作为对战友的怀念、对革命胜利的寄托,刘世厚把这本书精心收藏起来,虽然敌人无数次疯狂搜寻,但书依旧安然无恙。

最惊险的一次发生在抗战期间。1941年1月18日夜,日、伪军共1000 余人突然扫荡了刘集村,83 位村民遇害,500 多间房屋被烧,酿成了惨烈的“刘集惨案”。侥幸逃出的刘世厚看到村里火光一片,想起了藏在山墙雀眼里的《共产党宣言》,于是他又冒着生命危险,潜回村里,在呛人烟雾和冲天火光中,抢救出了这本书,践行了他对战友的郑重承诺。此后,为了更加保险,刘世厚把书埋到了地下,又在埋书处砌了一座炕。这样,敌人就是再放火烧,也烧不到这本书了。就这样,直到捐献之前,刘集村人再也没见过那本“大胡子”的书,刘世厚一直秘密保存着这本凝聚着无数人心血的《共产党宣言》,不敢将书拿出来。抗战胜利后,刘集一带虽然已成为解放区,但形势仍然很不安定,经常遭到国民党军队和“还乡团”的侵扰。在此情况下,刘世厚不得不严加藏匿,确保这本书不被人发现。甚至是家人,也不知道刘世厚保守着这样一个大秘密。

一直到了1975年,也就是刘世厚开始保管这本书40 多年之后,这本首译本《共产党宣言》才得以重见天日。

广饶本的独特实践价值与学术价值

广饶本《共产党宣言》是马克思主义经典著作中直接产生过独特实践价值的特殊“孤本”。在中国革命过程中,广饶本是中国农民阶级直接根据《共产党宣言》真理开展革命的缩影,在血与火的斗争实践中冲击了反动统治。在学术上,广饶本证实了《共产党宣言》中文首译本的出版月份,为梳理中国革命脉络提供了科学线索。围绕广饶本,还存在一些问题悬而未决,需要进一步厘清。

孤本,指某书刊仅有一份在世间流传的版本,也指仅存的一份未刊手稿或原物已亡佚、仅存的一份拓本。照此定义,在上海档案馆、上海图书馆先后发现一本《共产党宣言》首译本和北京图书馆发现《共产党宣言》首译本残本之前的几年中(1975—1980),广饶本呈现出“孤本”状态。

只是这份“孤本”并非只是学术意义上的典藏文献,而是直接指导广饶革命的行动指南,这正是其独特价值之所在。

在革命战争年代,刘集村群众在党支书刘良才的带领下,直接用《共产党宣言》中“全世界无产者,联合起来”等道理,团结广大民众,改造“红枪会”、开展“砸木行”等行动,直接运用了马克思主义原理。虽然刘良才牺牲了,当时也由于“左”倾错误,广饶革命出现过盲动和重大挫折,陷入低潮,但正是千万个刘良才,用血与火的经验、教训,探寻救国救民的真理,中国人民才最终形成了中国共产党农村包围城市、武装夺取政权的工农武装割据思想,找到了一条正确的马克思主义中国化道路。这正如渣滓洞、白公馆的烈士们用血的教训总结出《狱中八条》一样,无数仁人志士通过探索和牺牲,用光辉奋斗照亮了时代前进的步伐。正是《共产党宣言》在鲁北农村传播并在理论武装群众方面发挥的巨大作用,生动展示了“五四”之后,特别是中国共产党成立之后马克思主义在中国传播的广度和深度。

正是千万个刘良才那样的革命志士抛头颅、洒热血,鼓舞了广大被压迫阶级团结起来,才推翻了反动统治这堵“朽墙”(列宁语)。反动统治,无论多么腐朽,只有勇敢者用力去推,才有可能推翻,而正是刘良才等无数先烈担当了勇敢推翻反动统治的榜样。社会变革历来需要不断行动才能成功。“戊戌变法”失败时,谭嗣同放弃逃跑机会从容就义,是为了唤醒民众;推翻两千多年封建帝制的辛亥革命,就是经历了广州起义(1895)、镇南关起义、黄花岗起义、武昌起义等才推翻腐朽的清王朝;新民主主义革命同样如此,南昌起义、秋收起义、广州起义(1927)点燃的星火,汇聚各方革命力量呈燎原之势,久经磨难,最终才革命成功,完成了鸦片战争以来历代无数仁人志士的意愿。刘良才等人虽然因革命挫折而就义,但功不可没!

这正如鲁迅在《呐喊·自序》中所言:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

革命过程中,先行者的付出和牺牲,又何尝不是一种呐喊和唤醒?被唤醒的人持续努力,形成难以遏抑的洪流,革命才有希望。刘良才等先烈,正是刘集村乃至鲁北平原上的“呐喊者”与“启蒙者”。而共产党人所“呐喊”“启蒙”的内容,就是以《共产党宣言》为光辉载体的革命真理。从这个意义上而言,虽然鲁迅先生的《药》刻画了民众对辛亥革命的麻木,但革命者的鲜血却激励着无数先进分子前赴后继,汇聚的革命洪流不断壮大后,在《共产党宣言》等真理启发下,从旧民主主义革命转变到新民主主义革命,最终在马克思主义指导下取得成功。

参加过刘集夜校的部分农民党员合影

除实践价值外,广饶本存在的重大学术价值,更得到了广泛赞誉。

前文谈到,广饶本是曾直接产生过实践价值的特殊“孤本”。但在学术界,真正产生“孤证不立”现象的却是上海档案馆发现的《共产党宣言》首译本,当时也被称作“孤本”。这是因为,1980年年初,上海档案馆保存的首译本被发现,在报道后,引起了学术界极大关注。这个发现很大程度上表明,《共产党宣言》首译本出版时间不是陈望道回忆的1920年4月,也不是毛泽东同志记忆中的1920年春,而是1920年8月。而此时,由于广饶本并未得到世人周知,仍是孤零零地躺在广饶县文物局的“孤本”。因此,上海档案馆藏本当时由于信息不畅,事实上处于“孤证不立”的“孤本”状态。

当二者在1986年出现交集之时,便发生了特殊的“化学反应”。

这年的2月21日,时任山东省委副书记、省长李昌安对《关于鉴定和保护革命珍贵文物〈共产党宣言〉的建议》作出肯定性批示:“建议很好,望组织落实。”东营市委和市政府立即行动,特邀中央编译局专家参与,组成联合考查组,成员有中央编译局研究员胡永钦、华东石油学院副教授余世诚、东营市文史委员会专家贾林志、广饶县文物局的颜华等。经考证,证实广饶本为全国最早版本,且与上海档案馆藏本是同一版本。长18 厘米、宽12 厘米,书面印有水红色马克思半身像,标注“陈望道译”,共计56 页,封底印有“一千九百二十年八月出版”“社会主义研究社”。由于局势严峻和编印者疏忽,印好之后才发现,封面标题误印成了《共党产宣言》。此版当时只印了1000 册,存本稀少。因为两者内容、字号、出版时间、外观设计、颜色等物理指标完全一致,就连封面的错误排版“共黨產宣言”和扉页正确的排版“共產黨宣言”都一致。

广饶本与上海档案馆藏本相互佐证,打破了“孤证不立”的状态。接着,上海图书馆的另一本《共产党宣言》首译本(发现时间应晚于1986年),封面轶失的北京图书馆《共产党宣言》首译本“残本”,也一并印证了《共产党宣言》首译本首次出版时间是1920年8月。而这也得到了1991年在上海发现的俞秀松日记的佐证。作为共青团创始人之一的俞秀松在1920年的日记里写道:“(6月27日)夜,望道叫我明天送他所译的《共产党宣言》到独秀家去,这篇宣言底原文是德语,现在一时找不到,所以只用英、俄、日三国底译文来对校了。”“(6月28日)九点到独秀家,将望道译的《共产党宣言》交给他,我们说些译书的事。”这份记录证明,1920年6月底的时候,陈望道译的《共产党宣言》还是草稿,尚未出版。而1920年8月17日,维经斯基在给共产国际的信中说:“中国不仅成立了共产党发起小组,而且正式出版了中文版的《共产党宣言》。中国革命的春天已经到来了。”这说明1920年8月17日中文版的《共产党宣言》已经出版。

《共产党宣言》首译本

作为“孤本”,广饶本的鉴定第一次佐证了《共产党宣言》首译本首次出版的确切月份。这是其独特的学术价值。由于具有历史、艺术和科学价值的珍贵的图书资料就是珍本,因此,这4 本《共产党宣言》首译本都可以列入“珍本”行列。

如今,鉴于其独特价值,广饶本《共产党宣言》被定为国家一级革命文物,现保存于山东省东营市历史博物馆。目前,同一版本在全国仅存12 本,其中大部分是馆藏本,大多平整干净,没有翻阅过的痕迹;而广饶刘集本经过多人使用、多次翻阅,书的一角甚至留有火烧过的痕迹。广饶本的意义和价值,不仅仅在于它是我国《共产党宣言》中文全译本的最早版本,更重要的是:它是由刘集党支部使用、传播和保存,发挥过实实在在作用的一本马克思主义的经典著作。它见证着革命的历史,见证着不屈不挠的革命精神,经历过血与火的洗礼,曾在刘集谱写过红色传奇。刘集村支部是中共最早的农村支部之一。广饶本在刘集这个偏僻农村扎根、发芽、抽枝、开花、结果,经历了传奇的半个世纪。如今,刘良才的故居即刘集村党支部旧址不仅完整地保存和复原了中华人民共和国成立前刘集村党支部原貌(已建为纪念馆),还被定为山东省爱国主义教育基地。门口还矗立着广饶本保存和捐献者刘世厚老人的石像。刘世厚老人已于1979年辞世,但他用生命保存下来的这本《共产党宣言》将与日月同辉、永放光彩。鉴于刘世厚的特殊贡献,1986年5月8日,东营市委宣传部和市文化局在广饶县召开了表彰大会,向相关人员颁奖。当时,刘世厚老人已过世,由其孙子刘鸿业代为领奖。

注释:

[1]金民卿:《青年毛泽东是怎样成为马克思主义者的》,《中国新闻出版广电报》2021年07月01日(第39 版)。

[2]《刘少奇:我把〈共产党宣言〉看了又看,最后决定参加共产党》,《党的建设》2018年第10 期。

[3]成仿吾:《朱德同志关怀〈共产党宣言〉的翻译》,《出版工作》1978年第15 期。

[4]倪德刚:《邓小平眼中的马克思》,《学习时报》2018年05月09日(第5 版)。

[5]董少东:《〈共产党宣言〉中文首译本诞生记》,《北京日报》2018年11月27日(第13 版、16 版)。

[6]叶介甫:《维经斯基与中国革命》,《文史春秋》2011年第12 期。