“持艺舟双楫,求学艺相成”

——在中国艺术研究院的学习生活点滴

李 一

中国艺术研究院美术研究所

1991年,本文作者(左二)与同届研究生同学孟宪励、麻文琦、许婧留影于恭王府(1991年,中国艺术研究院所有专业仅招了包括作者在内的4 名研究生)

在中国艺术研究院建院70周年之际,接到“我与中国艺术研究院”的命题作文邀请,深感荣幸并乐意为之,可又觉得难于下笔。中国艺术研究院是我国最高的综合性艺术研究机构,人才济济、大家辈出。我才疏学浅,只是很普通的一员,能有机会写点文字为院庆尽力,所以感到荣幸。被纳入邀请之列,或许是我与中国艺术研究院有着多重关系之故吧。就师生关系而言,我先是中国艺术研究院的学生,后当中国艺术研究院的教师;曾先在此读硕士、博士,后在此带硕士、博士。从读研究生开始一直到退休,我在中国艺术研究院摸爬滚打了几十年,直到退休后的今天,仍在研究生院站讲台执教鞭。就身份而言,我既是中国艺术研究院的研究员,在美术研究所从事研究工作多年,又是《美术观察》杂志的资深编辑,具有研究人员和编辑人员的双重身份。就艺术追求和努力方向而言,中国艺术研究院的多年培养和磨练使我确立了“持艺舟双楫,求学艺相成”的学术之路和奋斗目标并努力去实践。可以说,中国艺术研究院既是我早年所景仰向往的艺术圣地,又是我后来努力拼搏付出心血之处;既是我学术研究的出发地和归宿地,又是我从事书法创作的基地和大本营。时光匆匆,屈指算来,我大半生的时间是在中国艺术研究院度过的。平心而论,中国艺术研究院为我提供了良好的学习机会和学术平台,我的成长离不开这个研究机构的培养和造就。在我的人生旅途和艺术创作、研究经历中,可以说中国艺术研究院是最关键的阶段和最重要的驿站。知恩图报,我应该感谢中国艺术研究院。往事从脑海里上下翻滚,故人在心目中来回走动,百感交集,浮想联翩。在恭王府读书学习的情景,与师友共同承担科研项目的日子,与编辑部同仁一起编辑《美术观察》杂志的往事都一一浮现在眼前,想捕捉住以往岁月中那一个个鲜活的瞬间,却又不知从何处下手才好。思前想后,就以“恭王府的海棠”“编辑部的灯光”“两位先生慈祥的目光”为题写几点感受吧。

恭王府的海棠

早年在中国艺术研究院读研究生时,院址还在恭王府。我的回忆自然要从恭王府的读书生活开始。恭王府是北京最大的王府,在这个古色古香的深宅大院里,曾多年深藏着中国艺术研究院的各个研究所室和研究生部。我读书的研究生部坐落在恭王府的东南角,有一座相对独立的教学楼。而毕业后工作的美术研究所与戏曲研究所、舞蹈研究所等研究所室则在后院的后罩楼(俗称“九十九间半”)。院里召开学术会议的地点多在葆光室和嘉乐堂。我的读书生活开始于恭王府,吃住和学习都在这里,之后又在此工作多年,在这里获得硕士、博士学位,在这里加入中国共产党,因而非常怀念这个古色古香的深宅大院。

1994年,本文作者与导师邓福星先生(左)合影

1994年,本文作者硕士论文答辩后与导师陈绶祥先生(右)、答辩委员会主席沈鹏先生(中)合影

32年前的1989年,已过而立之年的我,暂别妻女,只身从山东来到北京恭王府,进入中国艺术研究院研究生部学习深造,先是进修一年,后随陈绶祥先生攻读硕士,再随邓福星先生攻读博士,1996年博士毕业后分配至美术研究所从事研究工作,一直到2002年中国艺术研究院迁入朝阳区惠新北里新址之前,我在恭王府学习工作生活居住了十几年。来恭王府学习之前,虽然已习书画多年,也撰写过几篇论文,但就水平而言还是不能令自己满意。来到恭王府,经过先生们的点拨和系统的学习,认识有所深化,水平有所提高,开始正式走进艺术研究之门。恭王府虽处京城中心地带,但当时因是艺术研究机构,所以不对外开放,平时很幽静,很适合读书做学问。正是在古色古香、较为静幽的环境中,我如期完成了硕士论文和博士论文,撰写了《走向何处:后现代主义与当代绘画》《中国古代美术批评史纲》《中西美术批评比较》等专著。

在恭王府读书和工作期间,我曾参加过中国艺术研究院的两个重大的集体科研项目。一是王朝闻、邓福星先生领衔主编的12 卷本《中国美术史》,二是李希凡先生领衔主编的14 卷本《中华艺术通史》。参加《中国美术史》的编写始于20世纪90年代初,参加《中华艺术通史》的编写始于20世纪90年代末,参加这样的大项目,对我的成长至关重要。从大的方面来说,只有中国艺术研究院这样的综合性艺术研究机构才能完成如此规模宏大的项目,也只有像王朝闻、李希凡先生这样的大家才能领衔如此重大的学术工程。从某种意义上说,这两套大书,不仅是中国艺术研究院学术研究的里程碑,而且是现当代美术史研究、艺术史研究的里程碑。我有幸参与其中,多次聆听王朝闻、邓福星、李希凡等先生的教诲,收获甚大。参加《中国美术史》的编写,使我认识到美术史研究的关键是以审美关系为主线,体现于美术现象中的审美意识的发生和发展,是美术史研究的重要研究对象。诚如王朝闻先生所强调的,美术创作、美术理论的存在和发展,以及它们在历史上的地位,都体现出审美关系的变化和发展。美术史家的使命,是揭示过去的美术现象以及与美术相互依存、相互作用的其他诸因素,并且揭示它们在发展过程中继承和创新的必然性特点。参加《中华艺术通史》的编写,使我体会到中国的各门类艺术既有其自身的特点,又有着相互联系、相互影响、相互促进的特点;既要以对各门类艺术史的深入研究和总结为坚实基础,又要立足于社会总貌和艺术发展的总体把握,重视整体的宏观的研究,着眼于概括和总结每个时代艺术共同的和持久的规律,努力将共生于同一社会环境或文化氛围内的各门类艺术成就反映出来。艺术通史难在会通。研究者要具备“通人”的眼光和思维。这两个课题,集中了全院乃至全国100 多位专家的智慧,我能参与其中,与诸多专家学习和交流,的确学到了很多东西。

1996年6月,中国艺术研究院九六届博士论文答辩会在恭王府举行。左起:邓福星、薛永年、田自秉、邵大箴、陈绶祥(会标由本文作者书写)

本文作者在论文答辩会上

恭王府位于什刹海的后海之南、前海之西,地址为前海西街17 号。因隐身其中的中国艺术研究院艺术研究影响广泛,于艺坛开宗立派,世称“前海学派”。“前海学派”的一大特点是理论联系实际,艺术研究与创作实践相结合。记得在研究生部的开学典礼上,研究生部主任、著名戏曲学家张庚先生语重心长地强调理论联系实际的重要性。理论研究与创作实践相结合,两者相辅相成,以理论思考带动创作实践,以创作实践促进理论思考,是中国艺术研究院的传统。黄宾虹、王朝闻等老前辈以理论研究和创作实践的丰硕成果,为后来者树立了光辉的榜样。我自进入恭王府学习以来,也自觉继承这一传统,多年来走的是艺术史论研究和书法创作实践相结合的道路。

诸多往事,最值得回忆的是恭王府的读书生活。当时我们住的是简易楼,冬冷夏热,食堂的饭菜也较为清淡。生活虽清贫,但一读起书来,就充满快乐。晨起到天香庭院诵读画论,早饭后挥毫临习几页《急就章》,晚饭后与同学们散步于前海或后海,是很惬意的事情。尤其是读书间隙观赏恭王府的海棠,春天观其花,夏天赏其果,其乐融融。我曾有一首绝句《忆恭王府海棠》回忆当时的情景:“冰肌玉骨属妍春,风日满庭色渐匀。伴读娇容如解语,无香袭袂亦情亲。”

编辑部的灯光

中国艺术研究院的一大特点是院属学术刊物众多且影响广泛,我曾供职的《美术观察》杂志就是其中的一本。在相当长的时间内,我与这本杂志同呼吸共命运。做刊物的编辑工作却是我读研究生时未曾想到的,那时想的是自己的学术研究和书法创作,很想毕业后两耳不闻窗外事,一心研究自己的课题。谁知天不遂人愿。博士毕业后,我刚被分配至美术研究所,就被刚刚创刊的《美术观察》派上了用场,并从此与这本杂志形影不离,开始时任栏目主持人,继而担任刊物副主编、主编、法人代表。从事《美术观察》的编辑工作,从1996年开始,一直干到我2017年年底退休为止,前后共20 余年。从时间上说,我是在《美术观察》服役时间最长的老兵。说句真心话,这本杂志耗费了我和编辑同仁的大量心血。《美术观察》编辑向来有勤谨精进的传统,工作人员无论老少,都不敢懈怠,身处其中,我就是想偷懒也办不到。编辑工作说到底是为他人作嫁衣裳,大部分时间和精力都花费在选题和来稿上。说来好笑,我这个中国艺术研究院的资深研究员和博士生导师,在退休之前,研究和教学工作只能当作编辑工作的余事了。

作为国家艺术类核心期刊和大型综合性美术月刊,《美术观察》的学术含量和社会影响谁也无法低估,它在读者心目中的地位谁也无法代替。它对当代中国美术进程的推动,对美术创作、美术理论、美术教育、美术市场、美术交流和传播等方面所发表的建设性意见,特别是对各种美术现象的敏锐观察和分析评判,曾产生过极大的社会反响,促进了当代中国美术的健康发展。《美术观察》的学术形象,诚如研究者所评:个性鲜明,有其志趣;精诚问道,但不囿书斋;侧重建设,却不懈批评;着意前瞻,亦勤于反思;力求全面,也力避浮泛;尊重客观,更崇尚良知;基调严肃,又饱含热情。20 多年来,《美术观察》一直坚持“用观察家的眼光审视美术,用美术家的眼光观察世界”的办刊宗旨,始终站在学术前沿,紧紧抓住事关美术发展的重大问题和焦点问题进行分析评判;始终以“大美术”的宽阔视野展开创造性的工作;始终以开放的胸怀、包容的心态,对“大美术”以学术揭示;始终有着鲜明的中国文化立场,把美术领域的学术思考与国家的文化发展战略紧密联系。一直坚持学术至上、质量第一的编辑原则,充分发挥学者办刊的优势。编辑同仁们深知学术质量是刊物的生命,编刊时始终将学术质量放在首位,重点放在选题的策划和质量的把关上。编辑工作一环扣一环,始终是忙碌的,编着这期,听着上期的反馈,想着下期的进度,大家为策划选题及编稿、改稿、统稿常开夜车,所以编辑部的灯光时常亮着。无论是在恭王府时期,还是在惠新北里时期,加班是《美术观察》编辑同仁的常态。2003年,在《美术观察》出刊百期座谈会上,我曾吟一绝句表达同仁编杂志的感受:“百期已往又新期,正是东方欲白时。三断韦编今始信,个中甘苦寸心知。”

编辑工作固然花费时间和精力,使我不能专一于著书立说,但有失也有得。得在能身处学术前沿,坚守学术阵地,了解学术动向,开阔学术视野,提高学术见识,发现前沿问题,提出学术选题,组织学术论坛活动,有机会与同道切磋,对于学术建设是大有帮助的。比如“关于书法当代标准的讨论”,就是在我的提议下由《美术观察》率先发起的。《美术观察》从2006年开始,连续多期讨论书法的当代评价标准问题,通过座谈会和笔谈等形式,先后约请了近百位专家发表意见。这一专题讨论坚持了10年,得到了社会各界尤其是书法界的充分肯定,产生了积极而广泛的影响,成为近年来很有意义的文化事件。讨论的结果,不仅汇集成《当代书法标准》一书,又在此基础上,进一步探讨了中国当代书法的评价体系问题。编杂志也使我的学术研究有所变化,因身处学术前沿阵地,促使我多思考与现实相关的学术问题,逐渐地由古代向现当代转移,由历史走向现实,较为注意考察文脉传承和创造性转化、创新性发展的问题。

两位先生慈祥的目光

两位先生即王朝闻先生和冯其庸先生。吾生有幸,多年聆听两位先生的教诲,得到两位先生的关爱,是我此生莫大的幸事。虽然他们已谢世多年,但音容笑貌,尤其那慈祥的目光,经常浮现在我眼前。

王朝闻先生当年住在红庙时,我曾去府上请教过多次。后来他家搬到惠新北里甲2 号,我们同住一楼,接触就更多了。王老是《美术观察》的名誉主编,每期新刊物出来,我常送至他的家中,并汇报一下近期工作,也听听他的意见。早在我读研究生时,王老就关心我的学习情况,知我爱好并研究书法,就鼓励我理论研究和书法实践并举,不能做空头理论家。我的博士论文,王老曾戴着放大镜审读,读后给我写了长长的信,既作了充分的肯定,又提出了一些不足。晚年的王朝闻先生,对书法越来越关心。他领衔的最后一个大课题即是《中国历代书画理论评注》。1999年,90 高龄的王老亲自约我到红庙他的家中,面命参加此课题的编撰工作,当时情景仍历历在目。王老一次次给课题组成员面谈或笔谈研究传统书画理论的重要性以及研究的方法。我至今珍藏着王老关于如何研究传统书画理论的数封信件,每次重读,总被王老“朝闻道,夕不甘死”的治学精神所感动。

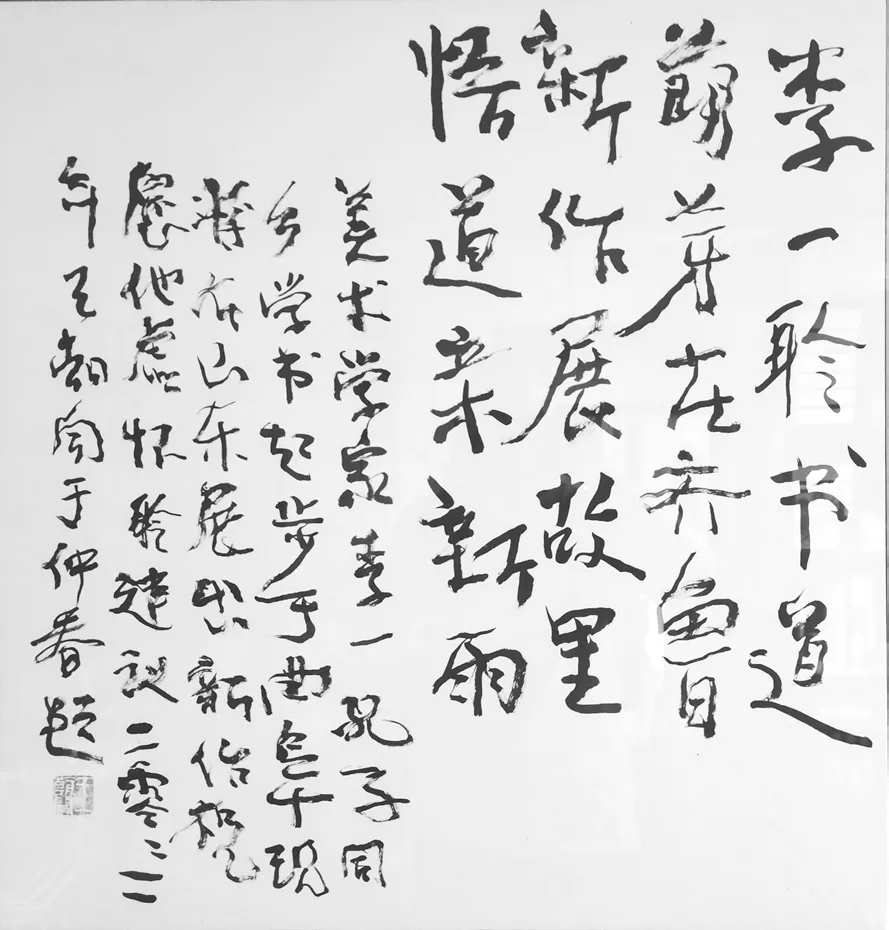

更令我感动的是,王老一次次与我讨论书法的问题,用有趣的生活话语对我的书法习作进行评点。与王老交谈,我除了感到豁然开朗之外,还会进一步明白艺术与生活的密切联系。用生活感受表达艺术至理是王朝闻学术的一个显著特点。他把艺术道理寓于饱含个人感受和体验的艺术现象与生活现象的议论中,揭示了艺术和生活之间的奥秘。2002年5月,我的首个书法个展在山东举办。展览前夕,王老给予鼓励,用毛笔在宣纸上题辞:“李一聆书道,萌芽在齐鲁。新作展故里,悟道亲新雨。美术学家李一,孔子同乡,学书起步于曲阜,将在山东展出新作,祝愿他虚怀聆建议。二零零二年王朝闻于仲春题。”这幅题辞,展出后一直悬挂于我的书房,时时观赏,观其字面貌,想其人风采。

1999年,本文作者去医院看望王朝闻先生并汇报《美术观察》工作。右为王朝闻夫人谢驭珍

2002年,王朝闻先生给本文作者的题辞

冯其庸先生是学者型书画家。我与冯先生结缘,也始于书法。来北京读书前,我就曾到北京张自忠路人大宿舍拜访过冯先生。冯先生知我练章草,给予热情鼓励。我到恭王府读研究生后,由于同在一个单位,和冯先生接触的机会逐渐多了起来。我常揣着书法习作到冯先生办公室请教,冯先生则多次赐我墨宝还常取出自己的藏品让我观摩。冯先生平生交游广阔,又笃好传统艺术,因而他的收藏十分丰富。在冯先生那里,我看到过谢无量、刘海粟、张正宇、朱屺瞻、唐云等名家书画,还有许多文玩珍品。其中最打动我的是他的老师王蘧常先生晚年写给他的18 封信札。信札是中国书法的传统样式,见信如面,实用与审美自然融为一体,既是艺术品,又是情感的载体。王蘧常先生的这18 封信札亦称“十八帖”,是当代书法史上的名作,亦是文脉传承、师生情谊的真实写照。冯先生对“十八帖”十分珍爱,一次我去瓜饭楼问学,冯先生特地捧出这一心爱之物供我学习,同时细细讲了此帖的来龙去脉、书写内容及书法特点。冯先生告诉我,读帖需要学会仔细分辨。王蘧常先生的章草,细看有两类,一类是用秃笔写的,风格古拙而清逸;一类是用较新的笔写的,笔画有锋棱,显得潇洒而流丽。信札有用新笔写的,有用破笔写的,“十八帖”的最后两帖,是他去世前几天写的,完全用破笔。学王蘧常章草,要仔细分辨两类用笔的不同。谈起与老师的交往,冯先生十分兴奋,沉浸在过往的美好回忆中,连连称赞老师是“文章太史氏,书法陆平原”,他对老师的真挚情感深深感动了我。

1993年,本文作者与冯其庸先生(右)在中国美术馆交谈

我读研究生时,冯先生任中国艺术研究院副院长兼院学术学位评定委员会主任。他十分重视学术人才的培养,给同学们的硕士、博士论文的选题和写作提过许多中肯的意见。我的硕士论文、博士论文在写作过程中曾不止一次地向他请教,完成后又得到他的亲自审阅。冯先生从爱护出发,对论文作了充分肯定,他的热情鼓励增加了我坐冷板凳的信心。直至现在,我仍然用冯先生的方法来激励学生和自己,努力做到冯先生希望的那样,不骄不躁,勤谨踏实地治学从艺。

2005年,中国艺术研究院和中国书法家协会在中国美术馆主办我的书法展,年逾八十的冯先生最早赶到中国美术馆留下现场签名,还亲自撰文加以介绍。和以前一样,他一面肯定我的努力,一面又提出更高的希望。在评论中,冯先生阐发了自己的书学思想:学书法要重视读书学问,重视临摹古人,重视吸收今人,在读书和临摹中逐步提高书家的学养,形成个人风格。风格决不是做出来的,风格是书家文化修养和艺术个性在长期实践中的自然呈现。每次重温这些话语,我都会产生一种醒醐灌顶之感。

2005年5月,“李一书法展”在中国美术馆举行。左起:龙瑞、冯其庸、周巍峙、王文章、冯远等出席开幕式

往事历历,旧情难忘。王朝闻、冯其庸两位先生已去,我也已退休3年。光阴荏苒,逝者如斯,回首来时路,几多欣慰,几多感伤。我将沿着先生们指点的路继续走下去,尽我所能为中国文化复兴略尽绵薄,或许这也正是两位先生所希望的吧。