播期和品种对沿淮晚播稻茬小麦产量和产值的影响

赵 莉,何贤芳,都斌斌,刘 泽,汪建来

(1.安徽省农业科学院作物研究所,安徽合肥 230031; 2.六安市农业科学院,安徽六安 237000)

长江中下游和黄淮南部沿淮区域主要耕作模式是稻麦轮作[1-4]。近年来,随种植结构的调整,迟熟粳稻种植面积扩大;由于水稻机插秧和直播技术的应用及农户“养老稻”等因素的影响,水稻收获期推迟,加之秋播期连阴雨多、土壤湿度大,导致耕种推迟,小麦难以适期播种,晚播面积逐年扩大,不利于小麦单产的提高,严重制约了小麦生产潜力的发挥[2,5-8]。特别是近年来,由于过晚播种、灾害或管理不善原因,部分农户种植稻茬小麦亏损,使稳定稻茬小麦播种面积难度加大[9]。因此,晚播稻茬小麦如何增产增效已成为苏豫皖等省小麦产业面临的重大课题。

有研究表明,江苏省完全具备稻麦周年高产高效生产的条件,但仍表现为季节紧张,茬口衔接与品种组合须统筹优化[10]。适播条件下稻茬小麦产量、净效益和产投比均显著高于早播和晚播[11]。稻茬晚播小麦应选择合适的品种[12-13]。不同类型小麦品种间氮效率存在差异[14]。对2001-2011年中高产水平稻茬小麦产量及其构成因素相关文献的分析结果显示,在稻茬小麦的选育与栽培过程中,应以穗数为主导因素,协调穗数与穗粒数的关系,稳定千粒重[15]。目前有关稻茬小麦播期、播量、肥料运筹等的研究已经很多[16-21],但这些研究大多在正常播期下进行。总体来看,有关晚播对稻茬小麦产量、产值的影响报道偏少;安徽沿淮稻茬小麦的研究相比江苏等省份有待深入;研究所用的品种相对较少,有关晚播情况下播期与品种的优化组合报道不多。本研究选用20个安徽省大面积生产推广的品种,连续两年在沿淮稻茬麦区开展晚播试验,评估晚播对稻茬小麦产量和产值的影响及不同类型品种对晚播的适应性,以期为沿淮晚播稻茬小麦增产增效提供依据。

1 试验设计

1.1 试验地概况

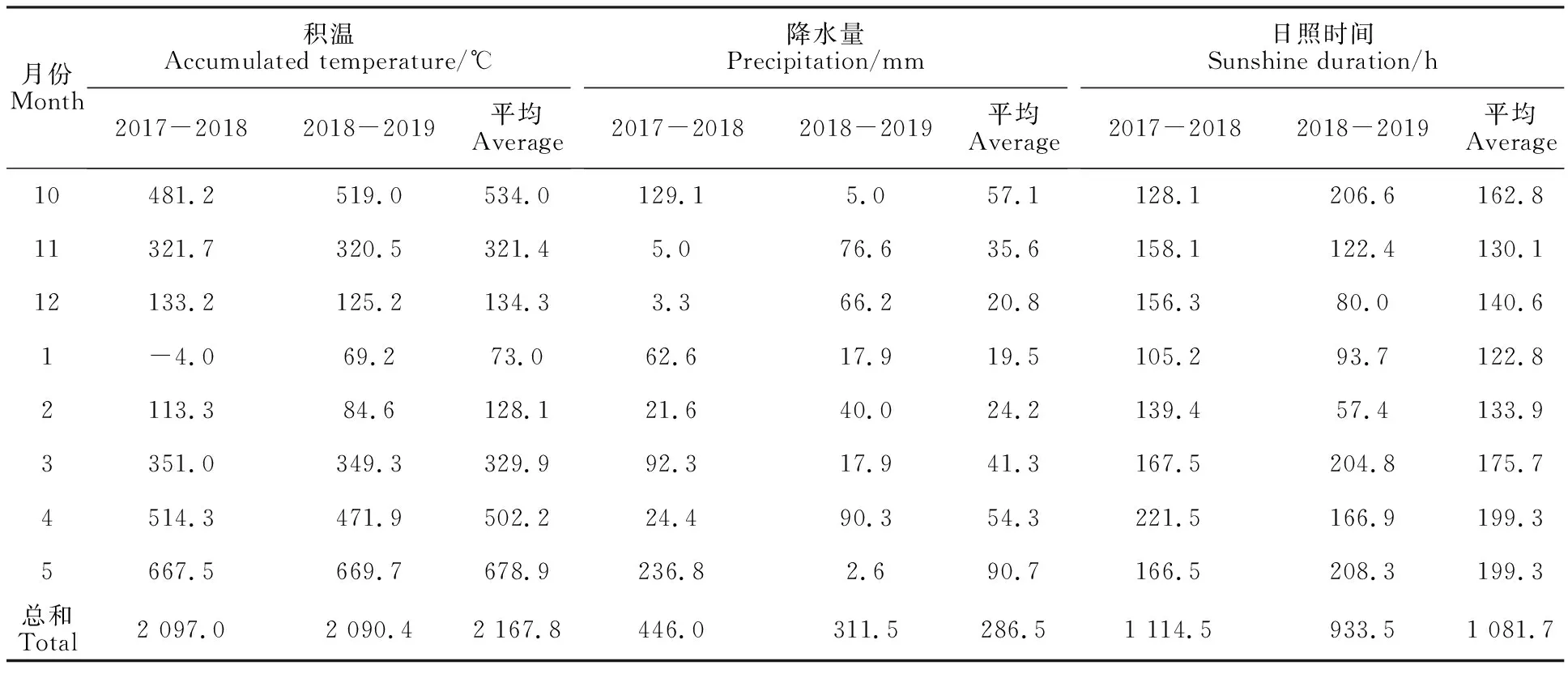

试验于2017-2019年度在安徽省怀远县龙亢农场(32°23′N,117°08′E)进行。试验期间主要气象数据见表1。试验地前茬常规粳稻,10月25日前收获,秸秆粉碎还田。土壤为砂姜黑土,0~30 cm耕层含有机质23.3 g·kg-1、全氮1.44 g·kg-1、全磷0.65 g·kg-1、速效磷15.8 mg·kg-1、全钾11.5 g·kg-1、速效钾222 mg·kg-1,pH 6.1。

表1 小麦生长期间主要气象数据Table 1 Main climatic data of the wheat growing season

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,播期为主区,品种为副区。小区面积10 m2,3次重复。设置10月30日(SD1)、11月14日(SD2)、11月29日(SD3)3个播期。供试品种20个,其中半冬性品种10个(安科157、安农0711、涡麦9号、荃麦725、连麦2号、烟农19、宿553、郑7698、未来0818、紫麦19),春性品种10个(扬麦20、扬麦25、皖西麦0638、宁麦13、浩麦1号、镇麦11、苏隆128、华麦7号、宁麦21、苏麦188),烟农19为对照品种。基本苗均为240×104株·hm-2,根据粒重、发芽率、小区面积计算播种量,小区播种机条播。每公顷施纯N 270 kg、P2O5112.5 kg和K2O 112.5 kg,其中磷钾肥全部基施,氮肥70%基施,30%拔节期追施。冬前化学除草,小麦开花期防治赤霉病1次。于6月2日统一收获。

1.3 测定项目与方法

小麦乳熟期每小区随机选取0.33 m2调查穗数,随机选取20穗测定穗粒数。小麦成熟后小区全部收获,晒干后称重,测定千粒重和容重,并计算单籽粒体积、单位面积的群体总库数量和籽粒总库体积。

单籽粒体积=千粒重/容重;总库数量=有效穗×穗粒数;总库体积=总库数量×单籽粒体积;产值=产量×单价。

其中单价以国家保护价(三等品质小麦2018年2.30元·kg-1,2019年2.24元·kg-1,)为基础,按照容重确定等级(1级≥790 g·L-1,2级≥770 g·L-1,3级≥750 g·L-1,4级≥730 g·L-1,5级≥710 g·L-1),每提高一个等级价格增加0.04元·kg-1,达不到保护价收获标准时以三等小麦为基础降价处理,四等、五等和等外麦小麦分别降价0.1、0.2和0.5 元·kg-1。

1.4 数据分析

数据录入与整理、作图采用Microsoft Excel 2007软件进行。采用DPS软件进行方差分析、相关分析,用LSD法进行多重比较,显著性水平设定为α=0.05。

2 试验结果分析

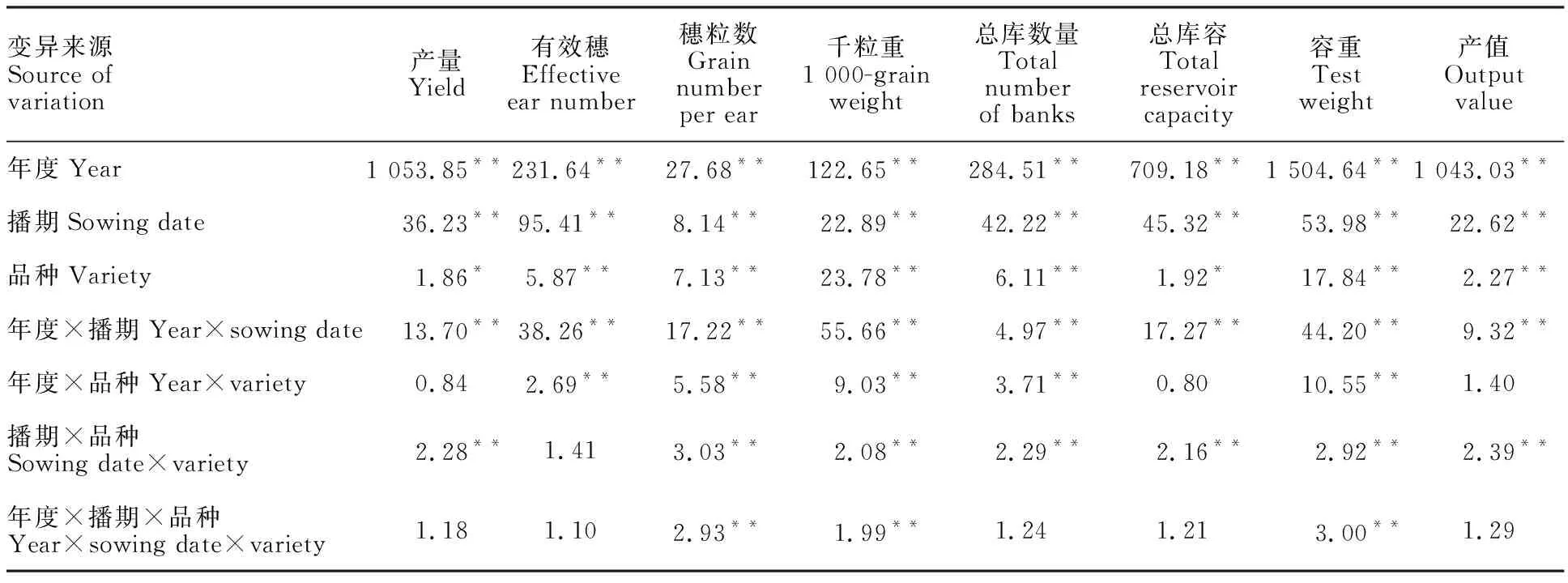

2.1 联合方差分析结果

对两年试验结果联合方差分析(表2)表明,年度、播期、品种对稻茬小麦产量、产值及主要性状影响均达显著或极显著水平。从F值大小看,各因素效应表现为年度>播期>品种。播期与品种互作效应除穗数外在其他性状上均显著,说明可以根据播期选择不同品种,实现播期与品种的优化组合。

表2 联合方差分析F值Table 2 F value of joint variance analysison main traits of wheat

2.2 播期和品种对稻茬小麦产量的影响

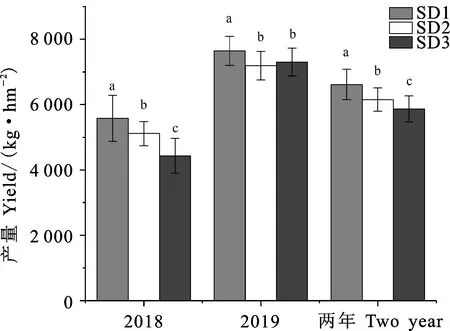

2.2.1 播期对稻茬小麦产量及其构成的影响

随着播期的推迟,稻茬小麦平均产量呈下降趋势,播期间差异总体达显著水平(图1)。从晚播的减产幅度看,2018和2019年SD3的产量比SD1平均分别减产20.56%和5.95%,2018年较大的减产幅度与2017-2018年度的冬前低温和灌浆期的多雨高温等极端气候有关。播期推迟30 d,小麦产量2年平均降低744.35 kg·hm-2,减产11.25%,播期平均每推迟1 d,小麦减产 24.81 kg·hm-2。

从产量构成(表3)看,随着播期的推迟,有效穗数、总库数量、总库容的2年平均值均显著下降,而穗粒数、千粒重、单籽粒体积变化趋势不明显,说明晚播主要导致穗数减少,进而引起籽粒库数量和库容降低。

表3 播期对小麦产量相关性状的影响Table 3 Effects of sowing date on relative yield traits of wheat

2.2.2 品种对产量的影响

小麦品种间产量存在显著差异(表4),2018和2019年20个品种产量变化范围分别为 4 605.3~ 5 689.17和6 886.78~ 7726.08 kg·hm-2,变异系数分别为5.61%和3.33%。20个品种2年平均产量的变化范围为 5 746.04~6 694.29 kg·hm-2,说明选用品种可以减小晚播形成的产量差异。较烟农19两年平均增产3%以上的品种有9个,分别为荃麦725、安农0711、扬麦20、皖西麦0638、紫麦19、涡麦9号、苏麦188、安科157、宁麦13。随播期的推迟,各品种的平均产量均呈下降趋势。不同品种对晚播的适应性不同。SD1下,荃麦725、安农0711、未来0818等品种的产量较高;SD2播期下,荃麦725、涡麦9号、苏麦188的产量较高;而在SD3下,苏麦188、皖西麦0638和扬麦20的产量较高。

表4 不同播期下20个品种间的产量差异Table 4 Yield difference among 20 wheat varieties under different sowing dates

图柱上不同字母表示同一年内和两年均值的不同播期间差异显著。图4同。

2.2.3 不同类型品种产量对播期的响应

从不同类型品种两年均值来看,随着播期的推迟,半冬性和春性品种的产量均呈降低趋势,且半冬性品种的减产幅度较大(图2)。在SD1和SD2下半冬性品种的平均产量显著或略高于春性品种,而在SD3下春性品种产量显著高于半冬性品种。这说明不同类型品种对播期的响应不同,半冬性品种适宜早播,春性品种较耐晚播。

分别将每一播期20个品种按照产量从高到低排序,按高产(第1至第5位)、中产(第6至第15位)和低产(第16至第20位)进行分组,计算各组平均产量及每组中半冬性和春性品种所占比例(图3)。随着播期的推迟,高产组与低产组产量差异缩小。2018和2019年高产组和低产组产量差值在SD1下分别为1 782.38和 1 077.205 kg·hm-2,在SD3下,分别缩小到1 169.18和 1 031.18 kg·hm-2。在高产组中SD1播期下半冬性品种比例在2018年、2019年分别占100%和80%,SD2下2年均为60%,SD3下分别为20%和0%,也说明随着播期的推迟,若要获得高产,应选择适宜类型的品种。

图3 不同播期半冬性和春性小麦在高产和低产群体中的比例

图柱上不同字母表示同一播期下两类品种间差异显著。

2.3 播期和品种对小麦容重和产值的影响

2.3.1 播期间小麦籽粒容重差异

小麦籽粒容重是商品品质的重要指标。从表5可以看出,2018年小麦籽粒容重低于2019年,主要与后期高温阴雨、赤霉病为害有关,但品种间存在显著差异。在受灾害情况下涡麦9号、宁麦13、宿553、连麦2号、荃麦725、安农0711、苏麦188、皖西麦0638等8个品种容重仍在770 g·L-1以上,表明这些品种较适合沿淮稻茬种植。播期间容重差异极显著。SD2下各品种的容重较SD1明显增加或略增;播期延迟至SD3时,容重或增或减,表现不一,说明不同品种容重对晚播的反应不同。

表5 品种间、年度间、播期间容重差异Table 5 Multiple comparisons of test weight between varieties,years and sowing dates g·L-1

2.3.2 播期和品种对产值的影响

从图4来看,随着播期的推迟,小麦产值降低,播期间产值差异显著。2018、2019年 SD3下20个小麦品种平均产值较SD1分别减少 2 115.95和775.69元·hm-2,说明灾害性年份晚播对小麦产值的影响更大。从两年均值来看,播期相差30 d时,产值减少1 445.82元·hm-2,下降9.62%,平均每推迟1 d播种,产值降低 48.19元·hm-2。

图4 不同播期对小麦产值的影响

20个品种2年平均产值为13 217.52~ 15 529.34元·hm-2,其中产值较烟农19高3%以上的品种有9个,分别为荃麦725、安农0711、皖西麦0638、涡麦9号、扬麦20、紫麦19、宁麦13、苏麦188、宿 553(表6),表明沿淮稻茬麦区通过选用适宜的品种能提高稻茬小麦产值。

表6 20个品种平均产值差异Table 6 Output value difference among 20 wheat varieties yuan·hm-2

不同类型品种产值对播期的响应也不一致。随着播期的推迟,半冬性品种产值不断降低;春性品种产值在播期间差异不显著(图5)。2年中SD1和SD2下半冬性品种平均产值高于春性品种,而在SD3下春性品种平均产值较高,说明晚播对半冬性小麦品种产值的负效应较大。

图5 播期对不同类型小麦产值的影响

3 讨 论

3.1 沿淮稻茬小麦晚播对产量的影响

适期播种是小麦形成适龄壮苗越冬的关键措施之一[1,23]。半冬性和春性小麦品种冬前形成壮苗需0 ℃以上积温分别为580~620、500~570 ℃[1]。根据本试验所在地2010年以来气象数据平均值推算,半冬性小麦适播期在10月18日-10月23日,春性小麦适播期在10月23日-10月28日。本试验所设播期均处在晚播范畴,两年的结果表明,随着播期的推迟,稻茬小麦产量逐渐下降,与前人报道的结果相吻合[16,24-27]。

过晚播种会影响小麦冬前分蘖,不利于植株生长发育,会导致有效穗数低于适期播种[28-30]。一些学者研究表明,稻茬小麦晚播条件下,产量的降低主要受穗数影响,穗粒数和千粒重对产量影响较小,穗粒数和千粒重协同提高时小麦才能获得高产[12,31],扩大库容(增加总颖花量或总粒数)是实现小麦超高产的前提[32]。本试验结果表明,稻茬小麦的有效穗数受播期的影响较显著,穗粒数和千粒重受影响相对较小;籽粒库体积、籽粒库数量是影响稻茬小麦产量的重要因素,在扩大库容的同时,要注重籽粒库质量的提高,提高容重,实现高产高效。

3.2 沿淮稻茬小麦晚播对产值的影响

效益是调动农民种粮积极性的关键。沿淮稻茬小麦随播期的推迟,产值下降;产值变化趋势与产量变化趋势基本相同,但在品种上表现不尽一致,主要是由于产值除与产量有关外,还与品质(如容重)有关。在保证一定产量的基础上,选用容重高、赤霉病轻、穗发芽抗性强的品种,更有利于减少晚播带来的产值下降。

从稻麦生产体系周年产量和产值考量,水稻随着成熟期的推迟,水稻产量大幅度提高,产值增加。水稻晚收小麦晚播的“双晚”模式对周年粮食总产和农民产值(效益)是有利的[33-36]。这也可能是小麦播期延迟的内在推力。在稻麦轮作体系中,我们既要考虑效益,又要兼顾粮食安全。李东生等[37]认为随播期推迟,产量下降,11月22日是小麦最晚播临界期。王永玖等[38]研究认为,在保证播种质量前提下,11月中旬前稻茬小麦应播种完毕。据本研究结果测算,若要确保沿淮稻茬小麦生产不亏本,产量应在5 250~6 000 kg·hm-2,按照2年平均试验结果推算,一般年份下播期应在11月20日前。

3.3 气候对晚播稻茬小麦产量、产值的影响

本试验年度间产量差异较大,2018和2019年3个播期20个品种的平均产量分别为5025.91和7 356.48 kg·hm-2,年度间产量差达 2 330.57 kg·hm-2;平均产值分别为11 463.51和17 133.13元·hm-2,年度间产量差值达 5 669.62元·hm-2,表明气候条件是影响晚播稻茬小麦产量、产值的重要因子。2017-2018年度小麦生长期间前期涝、冬前旱、冬季冷、后期雨水多、病害重;2018-2019年度小麦生长期间冬前和越冬气候正常,尽管1月下旬和2月光照少,但小麦抽穗后温度偏低、雨水少、光照足、病害轻,有利于灌浆, 20个品种平均产量接近7 500 kg·hm-2,表明沿淮稻茬小麦晚播条件下若气候适宜仍能获得高产,但若遇到冷冬或灌浆后期赤霉病或雨水多、高温等不利天气,产量将大幅度下降。因此,生产上要尽量争取早播并注意加强后期管理。

3.4 选择不同类型品种可弥补沿淮晚播稻茬小麦产量和产值损失

沿淮稻茬麦区地处黄淮麦区和长江中下游麦区过渡地带,大面积种植的品种多以半冬性类型为主,这与半冬性品种产量潜力较高、抗寒性较好有关。但是随着播期的不断推迟,半冬性品种高感赤霉病和穗发芽风险加大。春性红皮品种易受冻害,但对赤霉病、穗发芽抗性好,且较耐晚播。据调查,2015年安徽省淮北南部及沿淮地区穗发芽是造成小麦不完善粒严重超标的首要因素[22],白皮小麦穗发芽比重远高于红皮小麦[39]。如何利用品种特性,应对晚播,有关研究相对较少。本试验通过分析播期对半冬性和春性小麦品种产量和效益的影响,发现11月14日之前播种的半冬性品种平均产值高于春性品种,推迟到11月29日播种的半冬性品种平均产值均低于春性品种。综合本试验结果和生产实践,沿淮晚播稻茬麦区11月上中旬播种,选用半冬性品种为宜,过晚播种(11月后)可改用春性品种。目前,沿淮淮北稻茬麦区生产上缺乏审定的春性红皮品种,应加强耐晚播春性红皮小麦品种选育工作。

4 结 论

沿淮稻茬麦区10月30日后播种,随播期的推迟,小麦产量和效益下降,播期每推迟1 d,产量下降24.81 kg·hm-2,产值减少48.19 元·hm-2;根据播期选择不同类型的品种,可缩小因晚播导致的产量和产值损失。