小麦抗感品种间作和混种对白粉病的控制效果

武英鹏,原宗英,刘敏捷,张治家,侯 玉,唐翼锋

(山西农业大学植物保护学院/农业有害生物综合治理山西省重点实验室,山西太原 030031)

小麦白粉病是专性寄生菌Blumeriagraminisf. sp.tritici导致的小麦生产上重要气传病害。种植抗病品种、化学防治是目前的主要防控方法。化学防治可导致病菌产生抗药性,使防治成本提高,环境污染加大,降低了小麦生产的收益。为此,需要寻找高效、环保的防控措施。多年来,山西的小麦育种工作者育成了大批的高产品种,但缺乏抗小麦白粉病的品种[1-5]。因此,化学防治依然是防治该病害的主要手段。随着化学农药、肥料"双减"政策的实施,公众对面粉品质、饮食健康的关注程度增强,积极探索并大力推行非农药控制病害技术成为目前山西省正在实施的有机旱作农业的重要举措。

基于生物多样性原理、遗传多样性原理防控水稻、小麦病害的研究已有报道[6-9]。不同抗性品种多样化混合播种可将感病优质水稻品种的稻瘟病发病率平均控制在5%以下,防效达 81.1%~98.6%[6]。郭世保[7]报道,不同抗性品种混种对小麦条锈病有较好的控制效果,可作为生态防控措施。杨昌寿等[8]证实,小麦群体按一定比例配置不同抗性的品种,不仅能显著地降低初侵染源的有效率,而且也可减少再侵染源的数量,从而减缓病害的流行速度。赵 磊等[9]报道,抗性不同小麦品种混种对小麦条锈病有较好的控制效果,混种处理较感病品种单种病情指数明显下降,增产效果明显。曹克强等[10-11]报道,抗性不同品种混种时抗病品种对小麦条锈、叶锈、白粉病病原菌的传播起到了有效的“阻挡”作用。傅兆麟等[12-13]报道,不同抗性小麦品种混种, 在病害大发生年份可缓冲病害造成的损失, 具有稳定产量作用。作物种内混种可缓解因病虫害年度间发生的不规律性,减少农药用量, 保持生态平衡。研究表明,双基因型种群较单基因型种群感病率下降[14-15]。王秀娜等[16]报道,小麦混种时随着抗病品种比例增加,控病效果增强。不同小麦品种混种对降低小麦白粉病的发生有积极作用, 控病效果与混种组分和品种数相关[17-19]。陈企村等[20-21]认为,在不同地区和年份实行作物不同品种多样化混种和增加组分的抗性差异或组分数目,可减缓病害复合小种的危害。综上所述, 不同抗性品种混种对控制小麦专化病原物引起的病害具有一定作用。但是,有关基于生物多样性原理控病技术的应用、特别是种内间作的控病效果在山西省未见报道。2018年-2019年,本试验采用山西省自我育成的小麦抗感品种进行间作和混种,研究其对白粉病的抗性效应,以期进一步明确该方法在山西对小麦白粉病的防控效果,为山西小麦的绿色生产提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于山西省晋中市榆次区东阳镇东阳村的农业部太原作物有害生物科学观测实验站(112°40′E;37°32′N),海拔799.4~804.6 m。年平均气温9.7 ℃。年平均降水量440.7 mm。地势平坦,土壤肥力中等均衡,常年施有机肥和复合肥,常种作物小麦。灌溉便利,属于小麦白粉病常发地。在小麦整个生长季节,施肥、灌溉、除草等同当地大田,试验地未用其他措施防治病虫害。

1.2 供试小麦品种

晋麦86号(晋麦62号/97水3205),中感白粉病[22];晋麦104号(汾4412/陕旱8675)近免疫白粉病[23], 均由山西省农业科学院经济作物研究所提供。

1.3 试验设计

1.3.1 不同抗性小麦品种间作

2018-2019年度,将供试小麦品种晋麦86号和晋麦104号间隔种植6个小区,重复3次,共18个小区。小区面积5 m×2.5 m。每一小区播种200 g。2018年10月10日播种,2019年6月26日收获。浇水施肥同当地常规大田。

1.3.2 不同抗性小麦品种混种

2018-2019年度,按抗、感品种种子质量比(m∶m)1∶0、0∶1、1∶1、1∶2、2∶1共5个处理播种,重复3次,共15个小区。其他同1.3.1。

1.4 调查统计内容和方法

1.4.1 严重度调查

调查方法:间作区、混种区、单作区每一小区5点取样,每点20株,于灌浆期植株上部3片叶保绿显症时挂牌定点观察,记载小麦感病品种旗叶、倒二叶、倒三叶严重度(%)[1]。

调查时间:抗感品种间作区第Ⅰ次调查时间2019年6月11日,第Ⅱ次调查时间6月19日;抗感品种混种区第Ⅰ次调查时间2019年6月13-15日,第Ⅱ次调查时间为6月20日;单作区第Ⅰ次调查时间6月12日,第Ⅱ次调查时间6月19日。

1.4.2 相对防效计算

以间作区、混种区、单作区较高的严重度值为最终严重度,计算小麦抗感品种间作和混种中感病品种小麦白粉病的相对防效。

相对防效=(单作区严重度均值-处理区严重度均值)/单作区严重度均值×100%。

1.4.3 日增长率计算

调查方法和时间同1.4.1。根据五点100片叶严重度均值,分别利用Logistic方程计算各区旗叶、倒二叶、倒三叶日增长率:

小麦白粉病的日增长率r=1/(t2-t1){ln[x2/(1-x2)]-ln[x1/(1-x1)]}。

式中:r为病害的日增长率;t1为前一次调查日期;t2为后一次调查日期;t2-t1为两次调查间隔的天数。x1为前一次调查时的病害严重度均值;x2为后一次调查时的病害严重度均值。

1.5 数据处理

参照朱孝达[24]的方法进行数据处理。采用T检验进行间作区严重度成组数据平均值比较;采用Duncan’s新复极差法进行多重比较。

2 结果和分析

2.1 小麦抗感品种间作对感病品种白粉病发生状况的影响

2.1.1 对不同叶位严重度和流行速率的影响

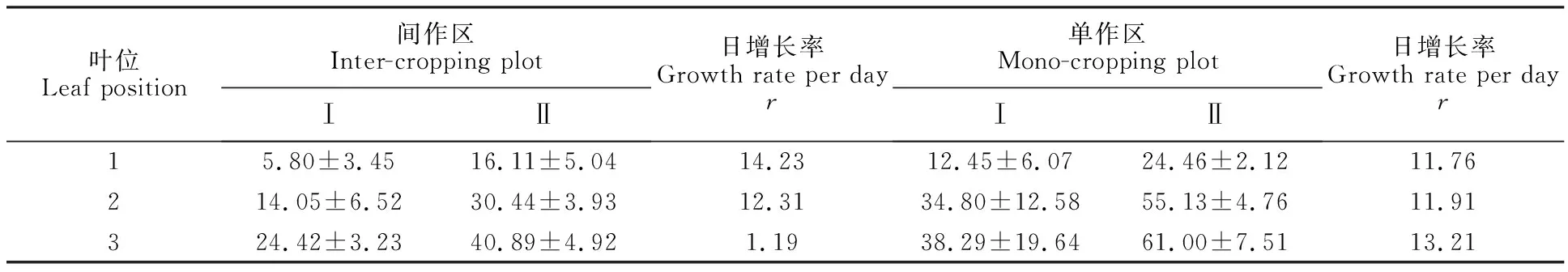

间作区感病品种旗叶、倒二叶、倒三叶严重度在2个时间点都低于单作区。第Ⅰ次调查结果显示,间作区旗叶、倒二叶、倒三叶严重度均值较单作区分别下降6.65%、20.75%、13.87%。第Ⅱ次调查结果显示,间作区旗叶、倒二叶、倒三叶严重度均值较单作区分别下降8.35%、24.69%、20.11%。间作区旗叶、倒二叶流行速率较单作区分别高 2.47%、0.4%,倒三叶流行速率较单作区下降12.02%(表1)。

表1 小麦间作区与单作区晋麦86号不同叶位严重度和日增长率Table 1 Disease severity and growth rate per day of Jinmai 86 to powdery mildew at different leaf in inter-cropping plot and mono-cropping plot %

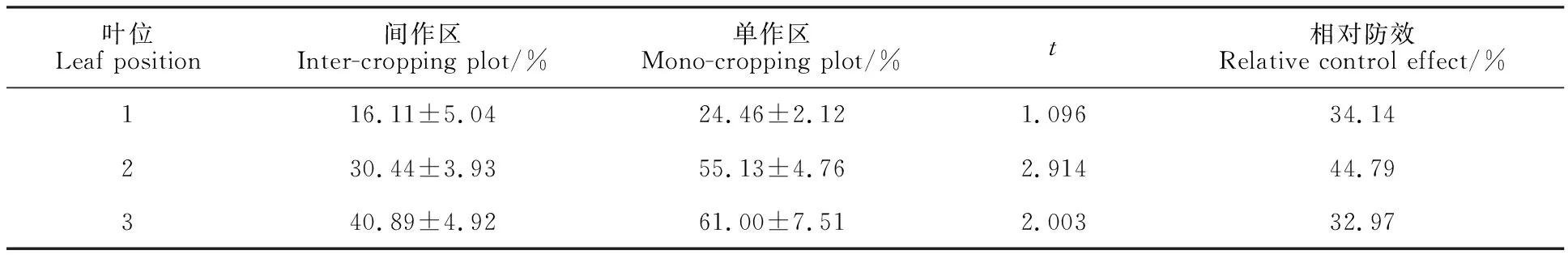

2.1.2 对不同叶位最终严重度和相对防效的影响

对抗感品种间作区感病品种不同叶位最终严重度进行T检验,间作区较单作区,倒二叶严重度显著降低(P<0.05),旗叶和倒三叶严重度均降低,但差异不显著。抗感品种间作中感病品种晋麦86号的旗叶、倒二叶、倒三叶对白粉病的相对防效达32.97%~44.79%(表2)。

表2 晋麦104号/晋麦86号间作晋麦86号不同叶位最终严重度和相对防效Table 2 Disease severity of different leaf and relative control effect of Jinmai 86 against powdery mildew in inter-cropping plot of Jinmai 104/Jinmai 86

2.2 小麦抗感品种不同比例混种对感病品种白粉病发生状况的影响

2.2.1 对不同叶位严重度和日增长率的影响

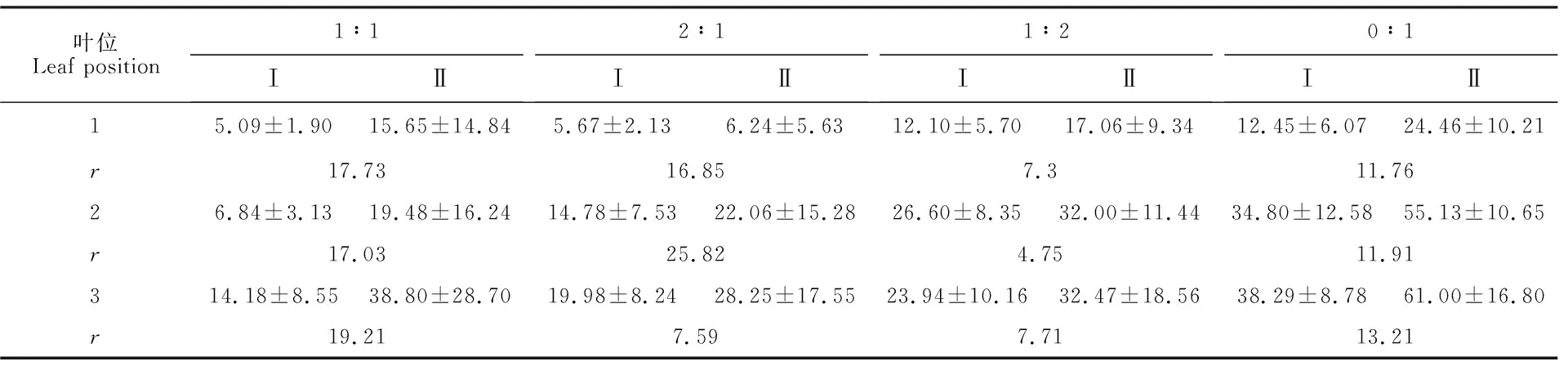

第Ⅰ次调查结果显示,抗感品种混种比例为1∶1、2∶1、1∶2时,感病品种旗叶、倒二叶、倒三叶严重度均较感病品种单作降低,旗叶严重度分别降低了7.36%、6.78%、0.35%;倒二叶严重度分别降低了27.96%、20.02%、8.2%;倒三叶严重度分别降低了24.11%、18.31%、14.35%。抗感品种混种比例2∶1较1∶2处理旗叶、倒二叶、倒三叶严重度分别降低了6.43%、11.82%、 3.96%。抗感品种混种比例1∶1较1∶2处理旗叶、倒二叶、倒三叶严重度分别降低了7.01%、19.76%、9.76%。抗感品种混种比例2∶1与1∶1相比,没有降低旗叶、倒二叶、倒三叶的严重度。

第Ⅱ次调查结果显示,抗感品种混种比例为1∶1、2∶1、1∶2时,感病品种旗叶、倒二叶、倒三叶严重度均较感病品种单作降低。旗叶严重度分别降低了8.81%、18.22%、7.4%;倒二叶严重度分别降低了35.65%、33.07%、23.13%;倒三叶严重度分别降低了22.20%、32.75%、28.52%。抗感品种混种比例2∶1 较1∶1、1∶2处理旗叶严重度分别下降9.41%、10.82%,抗感品种混种比例2∶1较1∶2处理倒二叶严重度下降 9.94%。抗感品种混种比例2∶1较1∶1、1∶2处理倒三叶严重度分别下降10.55%、4.23%。抗感品种混种比例2∶1 较1∶1处理倒二叶的严重度差异不明显。

抗感品种不同混种比例下叶位病害日增速率表现为,旗叶:1∶2<0∶1<2∶1<1∶1 ;倒二叶:1∶2<0∶1<1∶1<2∶1;倒三叶:2∶1< 1∶2<0∶1<1∶1。结果表明,与感病品种单作(0∶1)相比,抗感品种混种1∶2降低了旗叶和倒二叶的白粉病日增速率,2∶1和1∶2均降低了倒三叶日增长率,2∶1较1∶2降低了倒三叶日增长率(表3)。

表3 晋麦104号与晋麦86号按不同比例混种时晋麦86号不同叶位严重度和日增速率Table 3 Disease severity and prevalence rate of different leaf of Jinmai 86 against powdery mildew in mixed-cropping plot of Jinmai 104 with Jinmai 86 at different ratios %

2.2.2 对不同叶位最终严重度的影响

对抗感品种混种中感病品种晋麦86号旗叶、倒二叶、倒三叶的最终严重度进行比较发现,1∶1 较 1∶2 处理间旗叶和倒二叶严重度差异不显著;2∶1 较1∶2处理间旗叶、倒二叶、倒三叶平均严重度差异不显著; 2∶1 较1∶1处理间旗叶、倒三叶平均严重度差异不显著; 1∶2 较 0∶1 旗叶、倒二叶、倒三叶平均严重度分别下降了 7.40%、23.13%、28.52%,旗叶、倒三叶差异不显著,倒二叶间差异显著; 2∶1较0∶1旗叶、倒二叶、倒三叶平均严重度分别下降了18.22%、 33.07%、32.75%,旗叶、倒三叶、倒二叶间差异均显著;1∶1较0∶1旗叶、倒二叶、倒三叶平均严重度分别下降了8.81%、 35.65%、22.20%,旗叶、倒三叶差异不显著,倒二叶间差异显著。

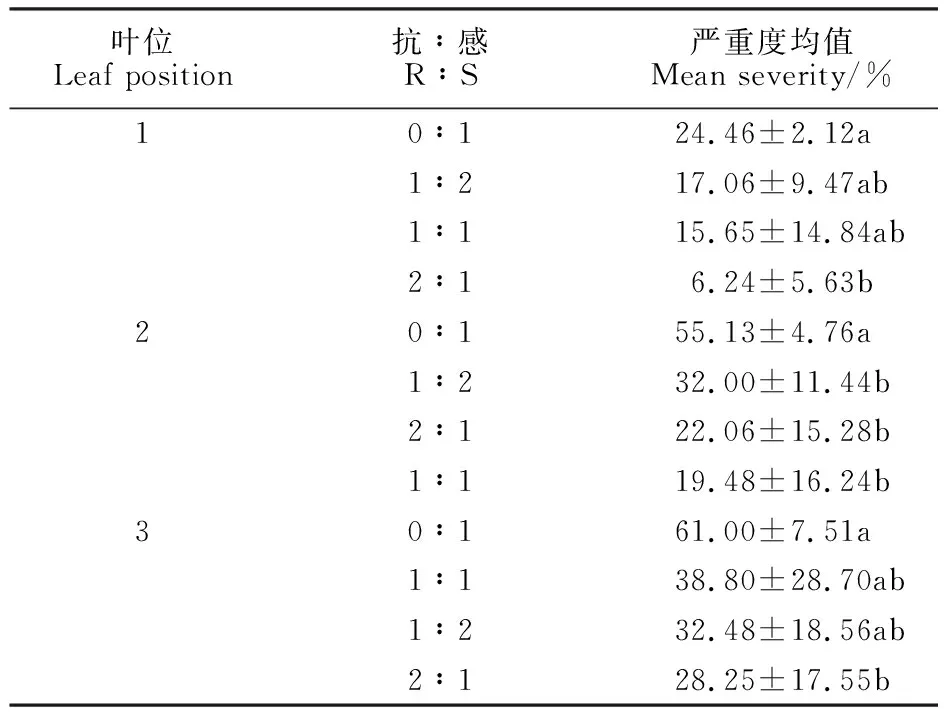

本试验条件下,抗感品种混合比例为1∶1、 1∶2、2∶1与感病品种单种0∶1比较,都可以降低感病品种小麦白粉病严重度(表4)。

表4 晋麦104号/晋麦86号不同比例混种晋麦86号不同叶位的最终严重度Table 4 Disease severity of different leaf of Jinmai 86 in mixed-cropping plot of Jinmai 104/Jinmai 86 at different ratios

2.2.3 对感病品种不同叶位白粉病的相对防效

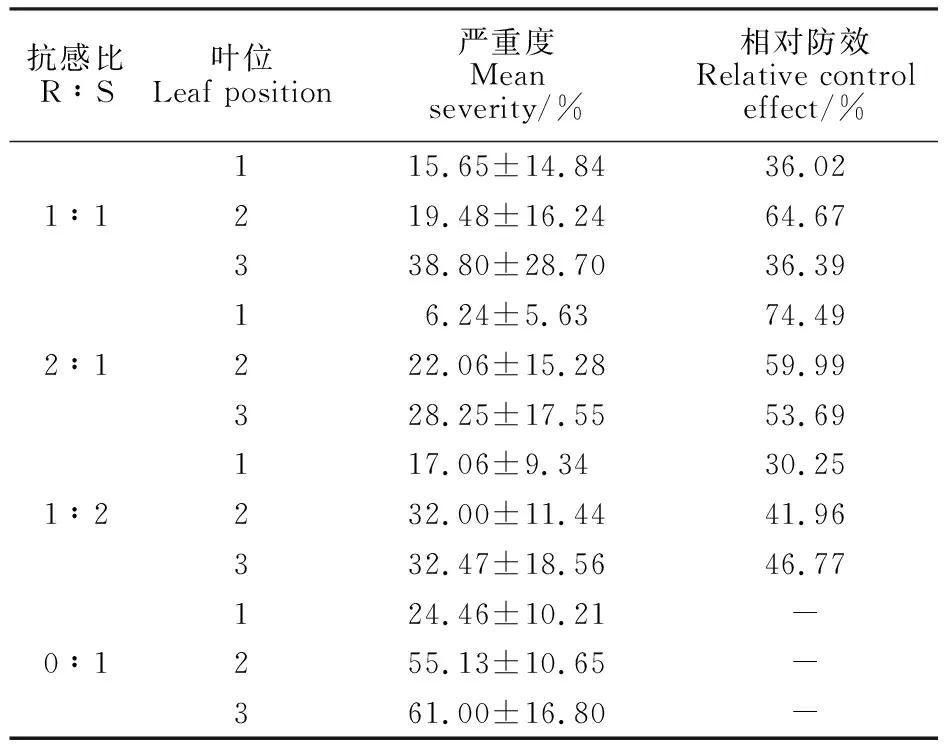

抗感品种比例1∶1、2∶1、1∶2混种较单作0∶1旗叶、倒二叶、倒三叶相对防效分别为 30.25%~74.49%、41.96%~64.67%、 36.39%~53.69%。同一叶位比较,抗感品种比例2∶1较1∶1、1∶2时对感病品种旗叶对白粉病的相对防效最高(表5)。

表5 晋麦104号/晋麦86号不同比例混种中晋麦86号不同叶位白粉病最终相对防效Table 5 Final relative control effect of different leaf of Jinmai 86 against powdery mildew in mixed-cropping plot of Jinmai 104/Jinmai 86 at different ratios

3 讨 论

本试验对2个白粉病抗性不同的品种进行了不同栽培方式下感病品种对白粉病的抗性研究,发现抗感品种间作下感病品种的相对防效达 32.97%~44.79%。抗感品种按1∶1、1∶2、 2∶1混种时感病品种的相对防效达30.25%~74.49%。本研究方法与国内同类研究基于病情指数(disease index, DI)和病程曲线下面积(area under disease progress curve, AUDPC)计算相对防效[16-17]有所不同,但验证了小麦抗感品种间作和混种对控制感病品种的白粉病有一定效果。

在水稻病害研究方面,傅秀林等[25-26]将特定的农艺性状(株高、抽穗期、熟期、株型等)基本一致但含有不同抗瘟性基因的品种或品系(2个以上) 的种子按一定比例混种,发现感病品种较单种感病品种(系)的病相对减轻,提出了“不同抗瘟类型品种(系)混种组合体”的概念及其选育程序和方法。此方法是否适用于小麦还需进一步 探讨。

本试验通过定点观察,发现抗感品种间作和混种均可影响病害的流行速率,间作和混种抗性组分并不是唯一的影响因素;调查不同叶位严重度较流行速率能够更好体现基于生物多样性原理的控病效果。