“乡建5C”

——关于乡村振兴的再思考

王长庆

杨 哲

杨华刚

王绍森

中国乡村的“内生性”、“自组织”等特点被认为是中国传统社会发展机制的根源,其自给自足的经济模式也曾给广大农民带来了稳定富足的生活,孕育了繁荣灿烂的乡土文化。但由于社会变革、资源配置、人口迁移等原因,中国乡村在历史上不断衰落。

近年来,建筑师、规划师以及各界文化、艺术人士纷纷投身乡村建设的实践之中,涌现出宋庄艺术村、欧宁“碧山计划”、渠岩“艺术修复乡村”、娄永琪“设计丰收”乡村可持续社区设计研究项目等广为人知的优秀成果。谢英俊、朱胜萱、李晓东等建筑师和中国乡建院、晏阳初乡村建设学院等设计机构也开展了一系列尝试,他们通过“艺术下乡”、“设计下乡”、“规划下乡”等方式,为乡村振兴积累了宝贵的实践经验。

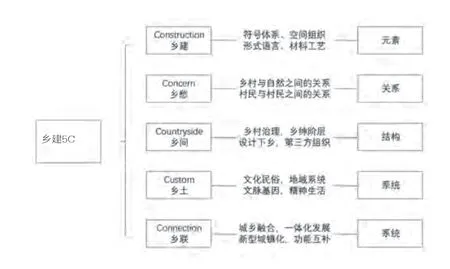

在乡村振兴战略继续走向深入的大背景下,如何从系统性与复杂性的视角更加深刻地理解乡村,如何梳理乡村建设必须兼顾的若干方面,如何建构可供乡村建设参考借鉴的理论体系,成为亟待思考和探索的问题。笔者尝试以“乡建5C”为框架(图1),从复杂系统论的角度,进一步理解乡村建设与乡村振兴。

图1 “乡建5C”图示

1 乡村振兴中的系统性与复杂性

1.1 系统性

“系统是由相互影响、相互作用的元素,按照一定结构组成的具有特定功能的有机整体”,而乡村首先就是一个人地关系地域系统,由人类社群和地理环境两部分组成。从系统论的观点来看,可以从元素、关系、结构、系统等四个层面,对乡村进行理解和把握。

在元素层面,乡村建筑拥有特定的符号体系、形式语言和材料工艺,这些构成了乡村的地域特征。乡建元素的合理配置,可以进一步营造“生态宜居”的人居环境,而“生活富裕”还有赖于经济、产业等元素的科学引入。

在关系层面,村民与村民之间的关系、村民与自然之间的关系应该成为乡村振兴的重点。乡村生活的行为方式、思维习惯和观念标准与城市生活有所差别。由于乡村人口经常面对面交往,经济活动简单,社会变化较慢,因此人与人之间的互动更为频繁,人与自然之间的共生也相对更为紧密、多元。

在结构层面,笔者认为,如何建立“三方协作”的联动结构,是通过乡村治理进一步推动乡村建筑的关键。乡村拥有着“差序格局”,在乡村发展中,乡绅阶层扮演着重要角色,他们常常决定了村民参与乡村振兴的积极性能否被有效调动起来。而以村“两委”为代表的基层行政机构,以非政府组织为代表的第三方也会在乡村振兴中发挥重要作用,唯有三方联动,才能推动乡村建设有序开展。

在系统层面,乡村本身是一个完整的乡土系统,同时又作为子系统从属于“城-乡”大系统。乡土系统自身包含人文、经济、资源、环境等诸多子系统,发挥着满足村民需求、保障农业生产、传承乡土文脉、延续文化基因等功能。而从更为宏观的层面思考,城市与乡村在城乡融合系统层面,又可以进一步推进新型城镇化和城乡一体化发展。

1.2 复杂性

乡村是一个动态变化的复杂系统,具有不稳定、易衰败、基础薄、动力弱等特点。传统乡土社会在家族长老、乡绅等社会阶层的主导下,由文人、工匠等群体辅助配合,建构了完整的内生性自组织体系,营造出与环境相融合的人居环境、鲜明的乡土特征、完善的修缮维护运行机制。

在当今时代发展的冲击下,首先,乡村家庭结构发生巨变,村民的生活观念、审美偏好、人居需求与以往大不相同。其次,乡村治理转向基层治理与村民自治相结合,村委会、乡镇政府等党政机构拥有了较为显著的话语权。最后,大量村民离乡务工,乡村失去了人才和劳动力供给,房屋无人居住,老龄人口急剧增多,乡村成为了边缘地带。

近年来,乡村的发展动力逐渐从内部转向外部。在中央对“三农”工作的高度重视下,传统村落保护、扶贫攻坚、乡村旅游、厕所革命等政策取得了良好效果,“特色小镇”、“田园综合体”等建设试点也使得一部分基础较好、潜力较大的乡村迎来了快速发展的机会,土地流转、农村集体土地入市、土地承包到期再延长30年等改革措施也在不断推进和落实之中。

与此同时,需要认识到,当下乡村依然面临着非常复杂的问题。比如城乡差距依然在进一步加大,农业和乡村旅游业本身具有高风险、低收益的特征,耕地退化、生态污染、自然灾害等威胁因素依然不容乐观。中国地大物博、幅员辽阔,不同地区的乡村差异很大,这也进一步提升了乡村振兴的复杂性。

2 乡建5C理论体系的构建

2.1 Construction:乡建

乡村传统营建主要基于三个方面的考虑:建造便利、用地经济、使用舒适,且往往以某种形态作为单元体,不断演化,在某个特定的地域范围内应用开来。比较成熟的民居形态往往充分结合使用者的生活和仪式需求,在空间与功能上由院落、厅堂、卧房、天井、楼梯、灶间、储物间等部分组成,具有特定的组合秩序,同时又会结合地形、朝向、风水、气候、成本与造价、户主与工匠的主观偏好等呈现灵活的变化。

因此,乡村传统民居的营建常常工期较长、工艺复杂、用料讲究。由于生活节奏较慢,村民普遍安土重迁,对于建造房屋十分重视,会采用生土夯筑、磨砖对缝、错堵垒叠、减柱插梁等严谨考究的建造做法,自成体系。细节装饰上也不落俗套,通过雕刻、牌匾、元素象征等方式彰显家族的文化底蕴。

而在当下乡村营建中,村民往往急于用较低的成本快速建造,极度缺乏对于民居的美学考量,传统工艺、文化元素也大多处于被“边缘化”的状态。除此之外,村民自建的住房一般采用2~3层的竖向居住形态,在适应乡村社会生产生活方面不如“院落式”空间开敞、通透,也常常出现夏季闷热、长期返潮的问题。

因此,“乡建”维度,应尽量注重传统元素的现代传承,延续传统乡村营建中的智慧和工艺,在满足气候适应性的同时,着重体现地域特征和乡土底蕴。可以用现代材料在一定程度上替代成本较高、工期较长、耐久性较差的木材和生土结构,而在空间组织、功能搭配、建构逻辑、比例形制、色彩搭配、形式符号等方面,可以积极向传统民居参考、借鉴,综合考量,形成“新乡土风格”。

2.2 Concern:乡愁

在乡村地域生态系统之中,唤起“乡愁”的场所精神,首先来自乡村与自然之间关系的维护,即自然生态的融入、人居环境的营造;其次来自乡村在整体上的风格统一,即乡村风貌的留存;此外在于细节上对“人”的关注,即乡村生活的延续。

乡村传统民居与环境之间的关系较为友好,尤为尊重自然生态,追求村落主体与山脉、水系、林木、田地的和谐共生。民居建造通常依山就势,不会随意平整开挖,建筑材料也多采用可以循环利用的土、木、石等,这体现了天人合一的传统观念和对土地、自然的原始敬畏。传统民居中通常会留有大量的公共空间和开敞空间,供村民进行交往、闲谈,也提供了晾晒、集会、仪式的场所,营造了内涵丰富的乡村生活。

而当下村民自发建造的乡村住宅有时会随意选址、粗暴处理地形关系,因而破坏了民居与自然生态之间的原有秩序。并且村民自建房屋通常使用砖混、框架等结构形式,大量使用难以降解和回收利用的混凝土和水泥材料,与自然之间的关系未来可能会进一步恶化。新老民居之间的关系常常由于形式、风格差异巨大而处于割裂和对峙的状态。新建乡村住宅也往往较为封闭、独立,使得村民与村民之间的日常互动关系也被割裂开来。

因此,“乡愁”维度,应首先注重乡村与自然之间的关系,“融入自然”而非“侵占自然”。其次应协调好新老民居之间的关系,形成具有美感和辨识度的乡村整体风貌。与此同时,还应在乡村建设中预留好公共空间,改进居住模式,使公共生活和社会交往得以充分体现。

2.3 Countryside:乡间

费孝通先生的《乡土中国》曾指出,中国乡村社会的基本性质是一个以村落为边界的熟人社会。由于村落相对而言人口较少、封闭性较强,因此其社会结构本质上是基于乡民彼此熟悉、相互信任的交互网络。传统乡村的社会秩序一方面主要依靠乡规民约、道德自觉;另一方面主要依靠地方士绅和乡贤。乡贤在传统乡村治理中发挥了重要的结构性作用,既协助地方官僚管理乡村,弥补治理体系的不足;又协调村民关系、解决村民纠纷,强化乡村治理的内生性基础。

近代以来,乡村农民传统的生产生活方式受到了工业文明的强烈冲击,务工经商成为主流;交通设施的便利也提高了乡村人口的流动性,乡村的凝聚力不断减弱,人才大量流失;城乡差距的扩大也使得村民开始不满足于现有的生活条件,集体意识不断衰减,社会结构日渐松弛;乡村治理模式转变为基层政府、村“两委”干部和村民共同参与,存在一定的整合难度和现实困境。

但由于现今乡村的社会结构本质并没有发生变化,绝大多数进城务工的农村人口依然会在过年时或到了一定年纪之后返乡,同乡村民之间的心理距离依然很近,乡贤可以借助血缘和地缘纽带回归乡村治理,重新搭建起政府与村民之间的桥梁。而“碧山共同体”、“宋庄艺术村”等项目的实践经验也表明,第三方团体和技术平台可以对乡村振兴起到重要的催化作用。

因此,“乡间”维度,应着重发挥现代乡贤和第三方在乡村治理结构中的作用,将自上而下与自下而上充分结合起来,连接起来自政府、市场的外生动力与来自村民改善生活的内生需求,充分提升乡村治理能力和治理水平。并积极引进高校、设计机构、NGO、NPO等第三方提供专业指导和技术支撑,打造结构完整、运行顺畅的“乡村共同体”。

2.4 Custom:乡土

中国自古以来是农业大国,乡村实际上承载了中华民族传统文化的根基。一方面,农业文明孕育了丰富而深厚的乡风、乡俗、乡土文化;另一方面,相较于城市,乡村里留存了更多未被国际语言冲刷、漂洗过的文化基因、文化特色。

传统乡村拥有一整套完整的乡土文化系统,包含了民间信仰、民俗活动、生产方式、行为习惯、精神价值等,也缔造了不同地区村民的集体人格。

近代以来,乡土文化不断受到冲击。在有些乡村,乡土文化由于不能适应经济、政治、社会的现代转变而逐渐衰退;也有一些乡村,出于对城市生活的向往和对西方文明的附和,抛弃了原有的乡土文化;还有一些乡村,盲目复古,运用现代材料对传统民居进行仿制,催生了很多 “假古董”。这些都对乡土文化的传承与延续产生了一定的负面影响。

在“乡土”维度,乡土建筑与村落不应仅仅被视为物质空间,更应被看作一个“动态的、生活性的场所”。可以重点关注祠堂、寺庙、戏台、书院、村口、古树等节点和标志物的营造,因为它们共同构成了一个乡村的灵魂,是乡土文化十分重要的物质与空间载体,也是乡土价值观回归的关键所在。与此同时,丰富村民的精神生活,重塑现代乡村的精神家园。

2.5 Connection:乡联

从古至今,城、乡各自成为独立的系统,城市一般具有资源聚集、商业贸易、政权统治、军事防御等重要功能,而乡村则作为城市的附属和补充,主要发挥农业养殖、物质供给、休闲观光、生态维护等作用。但城乡一直具有密切的相互联系和相互影响,包括物质、信息、人口、技术、资本等要素的流动,以及文化、社会、政治上的互融、互鉴。

近代以来,农村的发展速度远远落后于城市。资本、技术、人才等经济资源和生产要素不断向城市汇聚、在城市中迭代,而农村则不断面临人才流失、技术落后、资源匮乏的困境,产业发展无从借力,空心化、边缘化逐渐加重。

因此,在“乡联”维度,应着重构建城乡融合系统,让城市、乡村联动发展。比如在消费升级的大背景下,推动农业生产技术升级、资源整合、品牌优化,由乡村向城市提供更优质、更具针对性的农副产品、旅游产品、文化产品,因地制宜配置、升级农村的三次产业,从而推动农业、农业高质量发展。再比如借助普惠金融、农村电商等新型经济模式,激活农村的消费市场和供给市场,进一步增强城乡之间的经济互联与商品互通,让村民也可以享受城市提供的优质产品与服务,乡村的生产、供给效率也可以借此得到进一步的发展与提升。

3 龙岩云山村“5C”体系规划实践

3.1 村落概况

云山村位于福建省西南部的龙岩市新罗区雁石镇,毗邻龙崆旅游公路,距离镇政府所在地约15分钟车程。村庄地处闽西山区,四周有群山、农田环绕,风景秀丽。从高处鸟瞰,村落整体形似大雁,背山面水,北高南低。建筑风貌基本保存完好,整体性强,传统建筑占比达到80%以上,其中,有9座以祠堂为中心,向左右阵列式排布的民居群落,现在依然有村民居住其中(图2)。村庄目前以农业和养殖业为主,村民大多外出经商,常住人口约200人,主要姓董。

图2 云山村鸟瞰图

由于闽西地区宗族意识较为浓厚,云山村内的宗祠常有翻修,在外宗亲也会定期回乡祭祖。目前云山村尚未进行旅游开发,但交通十分便利,距离不远的龙崆洞是国家AAAA级旅游景区,人气颇旺,具有很好的旅游经济基础。村落周围植被、树林、古庙保存完好,村落中还保存着“文革”时期留下来的标语、知青宿舍、谷仓和大礼堂,具有较为显著的特色和较大的发展空间。

3.2 问题分析

根据实地考察、测绘、访谈和与村镇有关领导的讨论,研究团队认为,云山村目前面临的问题主要有以下三个方面。

(1)现有产业亟待升级

云山村目前在地的经济产业主要是种植、采摘和生猪养殖。农业种植和采摘规模太小,十分零散,虽然西瓜、芋头、冬瓜等农产品品质较高,但缺乏特色和推广。生猪养殖已有一定规模,但没有达到环境保护标准,存在一定的污染。

(2)基础设施尚需完善

村落内垃圾回收、给排水、污水处理等基础设施仍未完善,也没有安装路灯,部分道路狭窄湿滑,不利于行走,停车位也较为混乱,缺乏统一规划。

(3)村落特色有待提升

云山村本身具有十分浓厚的文化底蕴,村史可以追溯到500多年前。村落内不仅9座祠堂各具风格、名称各异,而且还保留了多块明清时期的牌匾,董氏宗祠外也树立了许多象征名人后辈的旗杆。对面山上的古天寺香火颇旺,采茶灯、扑蝶舞等非物质文化遗产也传承至今。但云山村却未能将这些文化资源加以整合、延展,只有少数乡贤知晓,大多数村民对于村庄发展也较为漠然。

3.3 振兴方案

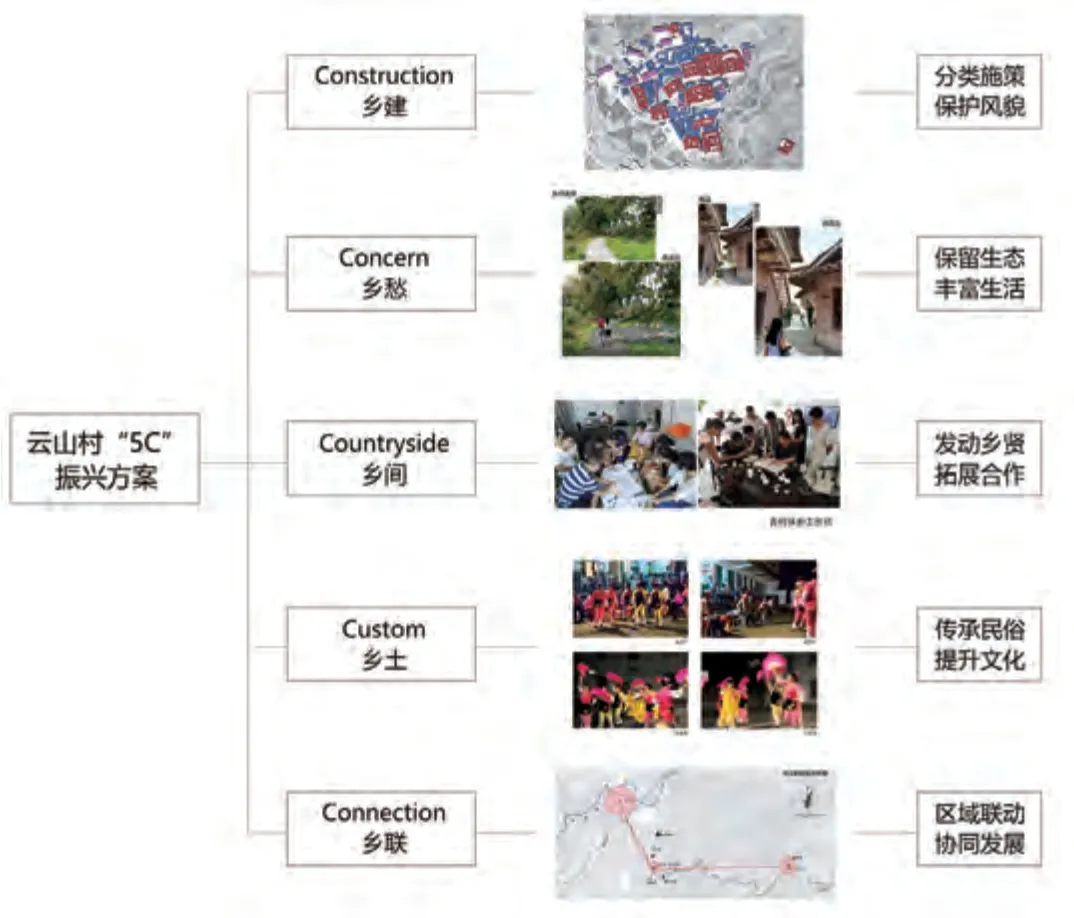

对此,研究团队结合“乡建5C”理论框架,提出了以下振兴方案(图3)。

图3 云山村“5C”振兴方案

(1)Construction:乡建

在乡建层面,对树德堂、承启堂、衍庆堂等具有丰富历史价值的祠堂、民居进行修缮,延续原有生土墙体和木质构架,聘请当地工匠,在营造技艺和装饰纹样方面保持原有韵味。

对于历史价值较为一般的普通民居,则采用现代材料进行翻建和整修,如采用钢结构进行加固,采用现代防水隔热材料进行屋盖、墙体翻修等,以降低后期维护成本、提高村民生活质量。局部可以体现时代感,但需要在色彩、纹理、质感等方面与云山村整体氛围求得统一,保持原始风貌。

杜绝村落范围内随意拆除原有民居、新建或加建砖混结构楼房,尤其是外墙只用水泥覆盖、高度较高、平屋顶或彩钢瓦屋顶的“裸房”。对于确有必要进行的新建或加建,应严格控制建筑高度、建筑规模、外观风格和屋顶式样。

(2)Concern:乡愁

在乡愁层面,应保护好云山村原有的山水格局和自然生态,保留好村内现存的水系、步道和小广场等公共空间,以及原有的谷仓、知青宿舍等富有乡村特色的公共建筑。谷仓和知青宿舍由于已经闲置,在之后旅游经济发展到一定规模之后,可以改造为餐厅、民宿。传统民居现存的灶台、庭院、天井、楼梯、连廊等也都是可以唤起乡愁的元素,体现了乡村生活和乡土气息,应予以保留。

除此之外,还应注意基础设施的完善和原有民居必要功能的补全。比如对村落道路和环境进行适当整治,完善供电、供水、排污、垃圾回收处理等设施,保障消防安全,在传统民居中适当增设洗浴空间,改善通风采光等,给村民创造更加舒适、安心的居住体验。

(3)Countryside:乡间

在乡间层面,更加注重发挥乡贤和村“两委”的作用,充分发动村民参与到村落发展的过程中来。在生猪养殖产业的升级改造、农业种植的特色提升、基础设施的优化落地等方面,都需要做好协调、沟通,明确发展目标、方向和渠道,落实好相关政策,制定好实施计划和方案。

可以适时引入第三方公益组织或商业机构,也可以进一步联系高校的研究团体、设计团队,一同合作,协同创新,共同发展。除此之外,还应多向传统村落、特色小镇中的先进典型取经、借鉴,进一步明确现有不足和相关资源,激发村落发展动能。

(4)Custom:乡土

在乡土层面,首先要注重非物质文化遗产和物质文化遗产的双向多维活态传承。在非物质文化遗产层面,除了云山村比较典型的采茶灯、扑蝶舞之外,还应对民间故事、神话传说、节庆习俗、方志族谱等进行收集、整理,提炼村史中的名人传记、村落沿革,配合村内现有的文物遗存、物质空间进行活化和展示。保留好云山村现有的墙面标语、故事彩画,必要时加以修复和保存。

另外还应关注村民当下的精神生活和社会交往,这也是乡土文化得以存续的关键。应注重发挥村内古井、古树、村口、泮月池、小学操场等公共空间的节点效应,适时引入戏台、书院等提升村民文化生活的场所,为村民提供更加丰富多样的生活方式。

(5)Connection:乡联

在乡联层面,应立足于更高维度对云山村的发展进行规划。比如与龙崆洞景区进行联动,拓宽游览内容、丰富游览层次,在餐饮、住宿等方面对龙崆洞景区进行补充;与雁石镇、新罗区乃至龙岩市建立联系,销售农副产品,吸引旅游人群,增开通勤班车,建立旅游路线等。

2018年12月10日,龙岩市新罗区雁石镇云山村成功列入第五批中国传统村落名录。目前,云山村已经开始逐步推进重点建筑修缮维护,生猪养殖产业优化升级,路灯、排污等基础设施落地,道路与乡村微环境整治改造,村口标识设计建造等相关工作,村落面貌进一步优化,乡土文化得到了有效延续和传承。

在当下户籍制度改革、土地流转和乡村集体经营性建设用地入市等相关制度逐渐推开的背景下,预计未来云山村会迎来更多发展机遇。而如何进一步理顺城乡关系、转变经济发展结构、强化乡村发展内生动力,将是接下来一段时间内需要着重思考的重要命题。

结语

乡村振兴是一项系统工程,涉及不同层面的行为判断、不同平台的资源整合、不同方向的利益协调。笔者提出的“乡建5C”作为一种理论框架,或许可以为乡村发展的风貌提升、生态保全、精神维系、文化自省、动力拓展提供一定参考,让乡村振兴能够获得更多维度的深入和拓展,进一步造福村民、培育新时代新乡村新未来。

资料来源:

图2:龙岩市新罗区雁石镇政府;

文中其余图片均由作者绘制、拍摄。