急诊科急性心肌梗死患者抢救中急诊护理流程的优化方法及临床应用价值分析

卓倩贞

(莆田学院附属医院,福建 莆田 351100)

经临床研究证实,急性心肌梗死由心肌缺血、缺氧坏死所致,而引起心肌缺血、缺氧的主要原因即为冠状动脉突发缺血。急性心肌梗死发病急且病情重,所以临床致死率居高不下。而临床实践经验指出,在急性心肌梗死患者的急诊抢救工作中应用急诊护理流程优化模式,可控制病情并改善患者预后[1-2]。为体会在急诊科急性心肌梗死患者的抢救中应用急诊护理流程优化的临床价值,特进行此研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性纳入我院急诊科2019年1月至2020年7月内46急性心肌梗死患者,遵照“平衡序贯法”分为两组,对照组样本容量21例,观察组样本容量25例。

纳入标准:(1)符合急性心肌梗死诊断标准;(2)临床资料完整。

排除标准:(1)心肝肾脑等重要脏器功能不全者;(2)消化系统功能异常者;(3)出现呕血、黑便症状者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 常规抢救:接到120急救电话后组织相关人员严格按照我院规章制度开展工作,达到现场后给予强化吸氧、心电监护等一系列措施。

1.2.2 观察组 急诊护理流程优化:(1)接到家属拨打的120急救电话时须询问清楚患者发病的具体诱因以及既往病史,以及患者目前所表现出现的具体症状,然后通过电话指导家属,指导其将患者摆放为仰卧位,头偏向一侧,确保呼吸道保持通畅,避免口、鼻腔内的分泌物堵塞气管造成窒息。(2)给予患者生命支持,进而改善其缺氧状态,后使用硝酸甘油并进行持续心电监护,将供氧量控制在3-6L/min并给予呼吸支持,在此期间对患者血氧饱和度进行密切监测。建立两条静脉通道,分别给予抗心律失常、镇痛药,旨在稳定生命体征、确保机体水电解质维持平衡状态。(3)患者入室后开通绿色通道,最短时间内完成预检分诊,监测生命指征并评估疾病危重程度。后全面采集年龄、发作时间等信息,询问家属患者的既往病史、手术史等信息,而后配合医生开展抢救,根据改良早期预警评分进行评估,以评分为准,采取对应的急救护理措施。

1.3 观察指标

(1)抢救各指标用时情况。(2)并发症发生率,包括休克、心律失常、心力衰竭等。(3)干预前后心脏彩超结果[3]:主要对比心率、左心室射血分数、左心室舒张末期内径和左心室后壁厚度。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0软件建数据库并分析,并发症发生率借助χ2检验并以n(%)表示,抢救各指标用时以及心脏彩超结果设计t检验并以±s表示,数据遵从正态分布原则,以P<0.05视为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组一般资料比较

两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较(±s)

表1 两组一般资料比较(±s)

组别观察组对照组χ2/t值P值例数(n)25 21男性12 11女性13 10 0.566>0.05年龄(岁)69.41±8.15 69.56±8.47 0.362>0.05

2.2 两组抢救各指标用时情况比较

观察组院前急救、球囊扩张抢救用时较短,急诊抢救时间、住院时间较短,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组抢救各指标用时情况比较(±s)

表2 两组抢救各指标用时情况比较(±s)

组别观察组对照组t值P值例数(n)25 21院前急救(min)30.22±0.45 35.22±1.52 13.727<0.05球囊扩张抢救(min)42.23±1.23 50.96±2.55 13.378<0.05急诊抢救(min)22.36±2.15 36.59±5.45 10.554<0.05住院时间(d)6.56±1.25 8.59±2.66 2.997<0.05

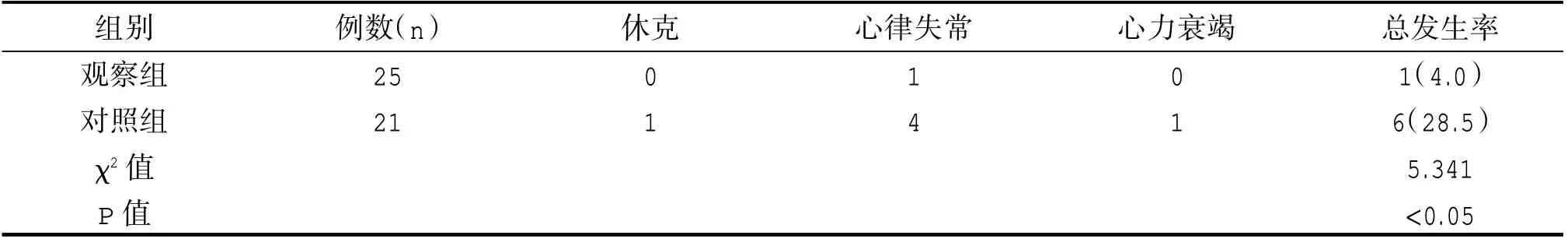

2.3 两组并发症发生率比较

观察组并发症发生率仅为4.0%,对照组高达28.5%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组并发症发生率对比[n(%)]

2.4 两组干预前后心脏彩超结果比较

干预后观察组心率较稳定,左心室射血分数和左心室后壁厚度较高,左心室舒张末期内径较小,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后心脏彩超结果比较(±s)

表4 两组治疗前后心脏彩超结果比较(±s)

组别观察组(n=25)对照组(n=21)时间治疗前治疗后t值P值治疗前治疗后t值P值心率(次/min)94.56±8.55 68.56±7.85 8.561<0.05 94.33±8.56 75.52±8.99 5.261<0.05左心室射血分数(%)35.66±5.26 42.45±4.23 7.365<0.05 35.15±5.12 37.56±5.45 5.202<0.05左心室舒张末期内径(mm)55.63±9.63 52.23±8.44 6.332<0.05 55.12±9.41 54.23±6.56 5.664<0.05左心室后壁厚度(mm)10.00±2.23 10.45±2.56 3.124<0.05 10.14±2.33 9.11±2.55 4.125<0.05

3 讨论

急性心肌梗死是临床急诊较为常见的一种疾病,冠状动脉粥样硬化狭窄是致病基础,在劳累过度、情绪激动等原因的影响下导致冠状动脉粥样斑块破裂,血小板聚集后形成血栓,进而对冠状动脉管腔造成阻塞[4]。急性心肌梗死发病迅速,很多患者并未入院前就已经死亡,所以对其开展急诊护理流程优化工作至关重要。

急诊护理流程优化以创伤救治原则为基准而开展急救工作,分析急性心肌梗死患者相关症状并采取对症干预,可有效缩短救治时间并提高治疗效率。且在该模式下还可确保医务人员在有效时间内准确判断患者伤情,避免盲目性开展治疗,进而有效提高治疗效果并改善患者预后[5-6]。此研究结果显示:观察组院前急救、球囊扩张抢救用时较短,急诊抢救时间、住院时间较短,并发症发生率仅为4.0%,对照组高达28.5%(P<0.05)。提前开展急救护理工作,接到120求救电话后护士与联络人保持通话状态,对患者家属进行一系列指导,确保其在现有条件下提前对患者开展相关治疗工作,有效缓解患者不适[7-8]。干预后观察组心率较稳定,左心室射血分数和左心室后壁厚度较高,左心室舒张末期内径较小(P<0.05)。在急救护理工作中融入程序式护理理念后开展具体措施,可将繁琐的护理工作流程化,后严格按照规定来开展有序的护理工作,促使护理人员后期快速且准确地完成各环节护理[9]。

综上所述,对急性心肌梗死患者应用急诊护理流程优化模式具有显著价值,值得临床推广。