上海市城镇居民购房意向调查及影响因素分析

文/竺珂星

长期以来,住房难问题在大城市尤为突出。随着我国经济进入高质量发展新阶段,以上海为代表的大城市面临经济增长放缓、资源环境约束加剧的挑战,加之新冠疫情对宏观经济形势的影响,住房市场发展的不确定性和复杂性进一步增强。2020年12月中央经济工作会议提出要解决好大城市住房突出问题,2021年3月十三届全国人大四次会议提出,要“保障好群众住房需求,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳地价、稳房价、稳预期”。在此背景下,了解上海市居民购房意向及其影响因素有助于更好地研判上海市住房市场实际需求,更精准地定位购房意向人群,为进一步满足市民高品质居住需求和对美好生活的向往提供对策建议。本文采用2021年上海市房地产科学研究院开展的上海市城镇常住居民住房需求情况调查数据构建多元Logit模型,在既有理论研究的基础上,从个人家庭因素、居住现状因素和市场预期因素这三个维度筛选变量并提出研究假设,由此分析上海市城镇居民购房决策的影响因素,结合调查数据提炼出上海市城镇居民中购房群体和购房需求的主要特征,提出优化上海市住房市场的对策建议。

一、 数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文数据来源于2021年1月至2月上海市房地产科学研究院开展的上海市城镇常住居民住房需求情况调查,本次调查采取PPS(probability proportionate to size sampling)抽样调查法,以小区居委为初级抽样单位,充分考虑受访者居住社区的住房性质、交付时间、区域分布等特征,被调查的住宅小区包括交付时间不同的商品房小区、大型居住社区、售后公房小区、里弄等不同类型。受疫情影响,调查范围覆盖上海市除浦东新区以外的15个行政区,即黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区和崇明区。在剔除极端值、异常值和缺失值后,共回收有效问卷9934份。受访者中,男性4601人,女性5333人,沪籍人口6691人,非沪籍人口3243人。样本结构与《2020年上海市统计年鉴》中的上海市人口结构较为接近,具有较好的代表性,能够较为准确地反映上海市城镇居民的购房需求。

(二)研究方法

本文采取的研究方法主要包括频数分析法和多元Logit回归分析法。

一是通过频数分析法对本次调查的问卷设置内容进行直接分析或交叉分析。问卷调查内容包括受访者基本信息、居住现状、住房需求意向、租房意向、购房意向、市场预测等六个部分,通过对以上内容的描述性分析得到上海市城镇居民购房意向的具体分布特征。

二是通过多元Logit回归模型对上海市城镇居民购房意向进行影响因素分析。多元Logit模型是对二元Logit模型的拓展,适用于解释变量有多个取值时的影响因素分析。Logit模型在区域住房租购选择研究中具有广泛的应用,陈欣彦等人(2020)利用二元Logit模型研究了房价收入比对居民租购选择的影响,陈琳等人(2021)也通过二元Logit模型对广州市新市民住房租购选择意愿进行了影响因素研究。本文所使用的上海市城镇常住居民住房需求情况调查将住房选择划分为“计划购房”“计划租房”“有可能租房或购房”“维持现状”四类,因此采用多元Logit回归模型,对四种住房选择行为两两配对后构成多个二元Logit模型实施联合估计,基于胜算比(odds ratio)和概率对模型进行解读。具体研究假设与模型变量设置如表1、表2所示。

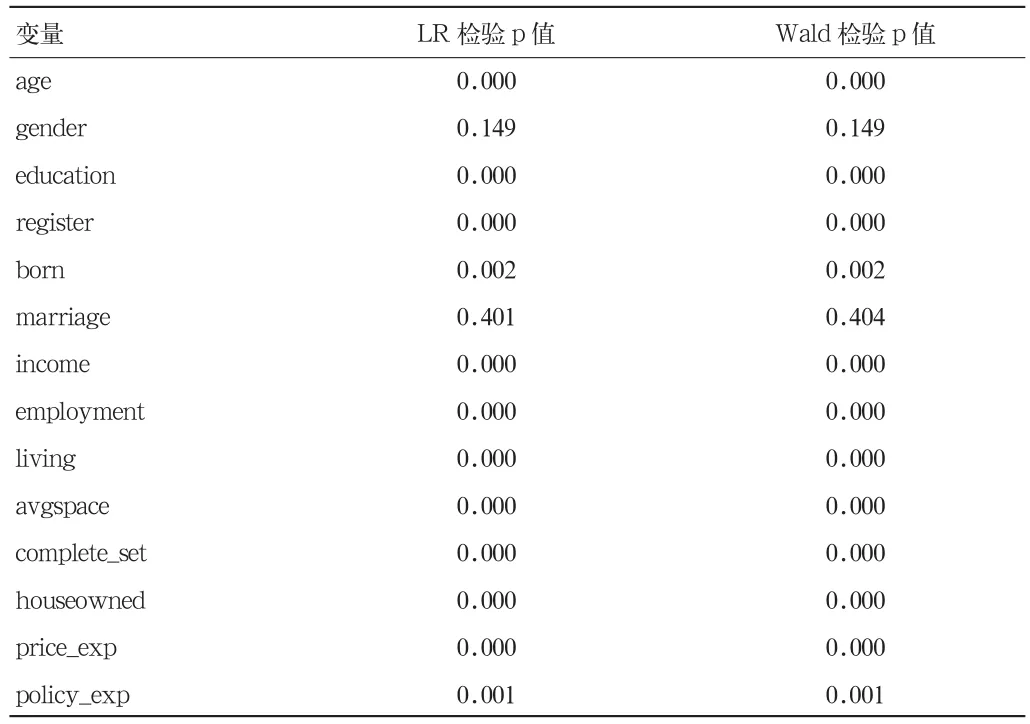

本文运用Stata 15统计分析软件,按照多元Logit模型的基本假设对构建的模型进行检验。首先是检验系数的显著性,通过LR(likelihood-ratio)检验和Wald检验对所有变量的显著性进行检验,两者的结果均表明除“性别”和“婚姻状态”外,其余变量均在统计学上具有显著性(表3),故在后文的影响因素分析中略去两个不显著的变量。其次是组间无差异检验,通过Wald检验分析各变量的联合显著性,检验结果显示,各住房选择组合均可在1%水平上拒绝无差异假设(表4),即所有解释变量整体上对各种住房选择之间的胜算比具有显著影响,意味着四种住房选择不需要合并。最后是拟合优度检验,将各个解释变量依次加入模型中,模型的McFadden’s R2的修正统计量逐渐增加,AIC值逐渐减小,表明模型的拟合程度不断提高,说明涵盖了全部解释变量的模型能够更有效地解释上海市城镇居民购房意向的影响因素。综上所述,选择模型14来进行上海市城镇居民购房意向影响因素的实证分析。

表3 变量显著性检验

表4 组间无差异检验

二、购房意向群体的主要特征分析

调查结果显示,有明确购房意向的常住居民共1645人,有租房或购房意向的常住居民共616人,二者合计占有效样本总量的22.76%。总体来看,具有购房意向的人群集中分布于购买能力强、生活压力相对较小的群体中,受过高等教育的中青年人群、上海户籍人群以及高收入人群是购房的主力梯队。此外,居民购房意向以中长期计划为主。大部分人的购房计划筹备时间较长或不甚明确,计划购房群体中有31.09%计划在2-5年内买房,36.93%无法确定具体买房时间。

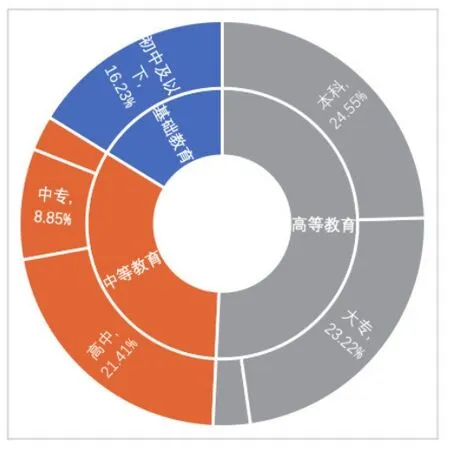

(一)高学历的中青年群体更倾向于通过购房改变居住现状

从年龄维度来看,具有购房意向的受访者集中分布于25-44岁的年龄区间,每上升一个年龄组别,受访者计划购房的比例就比维持现状的比例下降17.88%;从学历维度来看,受过高等教育的群体购房意向更为强烈,教育水平每上升一级,受访者计划购房的比例就比维持现状的比例提高19.46%。

图1 购房需求群体年龄分布

图2 购房需求群体学历分布

表5 年龄与学历对购房意向影响的多元Logit回归分析

(二)沪籍老市民购房意向更为活跃,新市民购房压力较大

在有购房意向的受访者中,65%是沪籍居民,35%是非沪籍居民,其中仅有3%是非上海出生的沪籍居民。在租房或购房的选择上,沪籍居民选择购房的概率是非沪籍居民的2.87倍。新市民群体中,因缺少购房资格或能力而影响购房意向的比例达22%,显著高于老市民15%的水平。总体来看,新市民购房压力仍然较大,部分有住房需求的新市民仍然只能通过租赁解决其居住问题。

表6 户籍与出生地对购房意向影响的多元Logit回归分析

(三)高收入、居住条件较好的群体购房意向更强

根据调查结果,收入水平与居民购房意向呈显著正相关。受访者收入水平每上升一个层级,其计划购房的概率比计划租房提高46.74%,计划购房的比例比维持现状提高14.87%,体现了支付能力对购房意愿的影响。在居住条件方面,居住条件较好的受访者计划购房或维持现状的比例显著高于另觅租赁住房的比例,计划购房的比例则略高于维持现状的比例。以拥有的住房套数为例,居民每多一套住房,计划购房的比例就比租房高57.87%,维持现状的比例就比租房高42.98%,计划购房的比例就比维持现状高10.41%(表7)。

表7 收入与居住条件对购房意向影响的多元Logit回归分析

三、 市民购房需求的主要特征分析

(一)购房人群的置业目的以首次刚需和改善性需求为主

调查显示,在购房次数方面,多数有购房意向的受访者为首次购房(65.33%),二次购房的群体也占据一定的比例(28.79%)。在购房目的方面,最主要的购房动机是改善居住条件(37.18%)和无房家庭购房用于自住(28.12%)。这表明上海市民购房需求虽然较为旺盛,但多为居民提高生活水平的良性需求,炒房投机行为较少,购房市场风气总体健康理性。

购房人群的置业目的在不同的年龄段也出现一定的分化。从年龄分布来看,首次置业的人群主要在34岁以下,改善性需求的占比则随着年龄的增长而提高,表明经过一定的积累,居民改善住房条件的意愿随经济实力的增长而加强。投资性需求占比较多的年龄段为18-24岁以及45-64岁,可能是家庭为成年子女购置房产的同时兼顾了一定的投资作用。为子女或本人结婚购置房产的结婚性置业在各个年龄段分布总体较为均匀。购置学区房的子女教育性置业则集中分布于25-44岁的育龄人群。

图3 不同年龄段购房需求群体购房目的分布

(二)房价、户型面积、地段和交通是购房者主要考虑因素

房价是影响购房人群决策的决定性因素。有购房意向的受访者中,有69.84%将房价作为购房时的考虑因素。除房价外,也有较多的受访者选择将户型面积(47.37%)、地段(38.12%)和交通(29.28%)作为主要考虑的因素(图4)。

图4 购房需求群体购房时的考虑因素

具体而言,在房价方面,大部分居民(48.39%)计划购房的预算在200万-500万元左右,计划的首付比例主要集中在20%-35%的区间;在户型面积方面,中小户型是购房需求群体的主要选择,60-90平方米的两室一厅是受众最多的房型,选择60-90平方米住房面积的购房需求群体占比达47.94%,选择两室一厅户型的群体占比达33.52%。在地段选择方面,受访者计划购房的区域相对集中于外环,但总体较为均衡,购房地段选择的第一梯队为闵行和松江,占比分别达10.61%和8.76%。在交通方面,购房需求群体可接受的通勤时间集中在1小时以内,24.02%的受访者可接受0.5小时以内的通勤时间,52.5%的受访者只接受0.5-1小时的通勤时间,购房需求群体对通勤时间的耐受力总体略高于租赁需求群体(图5、图6、图7)。

图5 购房需求群体户型面积选择分布

图6 购房需求群体地段选择分布

图7 购房需求群体可接受的通勤时间分布

(三)购房资金以自筹资金为主,购房经济负担较重

需求群体的购房资金主要由自筹资金(54.14%)和公积金贷款(34.23%)构成。在自筹资金的构成中,自有资金占比最大。购房意向的受访者购房经济负担总体较重,大部分家庭的税后年总收入在20万元以下,可承受的房贷占比主要为家庭税后月平均收入的30%以下。结合多数受访者在置业偏好中选择的住房价格与首付比例,受访者的实际支付能力与住房的市场价格之间存在一定的差距。

图8 购房意向人群收入及购房预算分布

图9 购房意向人群首付比例及可承担房贷占家庭税后月收入比例分布

四、 相关对策建议

(一)增加和优化商品住房供应

根据调查结果,上海市居民购买住房的意愿总体较强,且多为刚性需求或改善性需求,满足这部分合理的购房需求是提升居民生活品质的重要保障。为此,需要提升住房增量、盘活存量资源,在总量上增加住房供给,为居民购房提供更多选择。除了增加住房供应的总量外,还需注重住房供应的多样化结构。结合居民的住房需求结构特征,有重点地增加中小户型面积的普通商品房供应,形成品种多样、层次丰富的商品住房供应体系,满足各类购房群体的需求。要重点关注以90平方米以下中小套型普通商品住房的供应,满足居民刚性住房需求。为顺应改善性需求增加的趋势,可适当增加90-140平方米住房的供应。此外,还需优化商品住房空间布局,坚持职住平衡原则,统筹考虑商品住房与人口、产业布局、就业岗位、轨道交通和公共服务设施协调布局。

(二)引导租购需求趋于合理。

优化公共服务体系,逐步探索使租、购住房者在享受公共服务上享有同等权利。当前居民住房需求的刚性很大程度上源于各类公共服务资源与住房产权深度挂钩,租房和购房享受的公共服务水平差距较大,部分居民因子女教育等问题承担了额外的购房压力。此外,短期内难以实现住房供应量的大规模增加,居民面临的购房经济压力在可预见的未来仍较为沉重,因此需要引导居民改变居住理念,增强部分居民通过租赁解决住房问题的可行性。实现这一目标,关键在于提高租赁群体的公共服务待遇,进而优化住房市场中租房和购房的需求结构,推动居民住房需求更趋理性。

(三)重点关注新市民、青年人等群体

调查结果显示,目前本市计划购买住房的群体仍以本市出生的沪籍居民为主,新市民群体的购房压力普遍大于老市民。满足新市民的住房需求是促进城市发展、吸引人口流入的重要保障。建议通过增加保障性产权住房的供应,拓宽新市民购买产权住房的途径,缓解新市民购房压力。探索建立租售衔接的住房供应方式,按照城市新市民的成长周期,在新市民的不同需求阶段有针对性地提供相应的住房,例如探索建立先租后售的共有产权住房制度,帮助新市民实现从租赁到持有部分产权,再到持有完全产权的过渡。

(四)合理指导住房市场调控

调查结果显示,购房群体的购房支出计划与房价之间存在一定差距。应继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,推动住房回归居住属性。继续着力稳地价、稳房价、稳预期,对于购买自住性住房的居民,适当降低交易环节税费、降低贷款利率,为满足居民合理购房需求提供经济支撑,增强居民住房支付能力。同时加强市场监管,抑制投机行为,为市民满足住房需求提供良好的市场环境。