古今路程一里长度换算考

尤明庆

(河南理工大学 能源科学与工程学院,河南 焦作 454000)

我国地域广阔,历史悠久,度量衡变化复杂。魏晋之后日常用尺变长,隋唐时“官尺、市尺”即大尺定为黍尺即小尺的一尺二寸,并以五尺为步替代六尺为步,即步长保持恒定[1-3]。闻人军考订唐朝大尺29.527 cm、小尺24.525 cm,比值1.204;给出唐大里360步合531.5米,小里300步合442.9米[3]。通常认为唐以后一里为360步,一步为5营造尺,即沿用1 800 大尺的唐大里;该制得到城墙和田亩考古测量以及众多文献的支持[1-7],1247年《秦九韶·数书九章》也以此为题[3]。但是,《新唐书·天文一》所记僧一行(683—727)、南宫说的河南测量表明唐里为300步即1 500 大尺;对《旧唐书》中东都距西京八百五十里,足立喜六对比多种测量结果认为适用唐小里[7];许序雅讨论玄奘《大唐西域记》中距离使用唐小里[8];郭声波基于《旧唐书·地理志》石门旧道长一千五百六十六唐里,以及现代地图标注的里程为629 km,确定一唐里合0.4 km而研究附近区域的交通线路[9]。总之,唐大里没有实际用于路程;不过,其后1 800营造尺的里制与路程是否相关,以及战国时里长等问题仍需要讨论。

本文以《吴船录》的行程数据[10]确定南宋一里的长度,并基于《旧唐书》《明史》《清史稿》以及《日知录》摘录的战国时两地相距,说明路程的里长相同,确认古代里程可用4/9 km 换算。

一、《吴船录》行程数据的解读

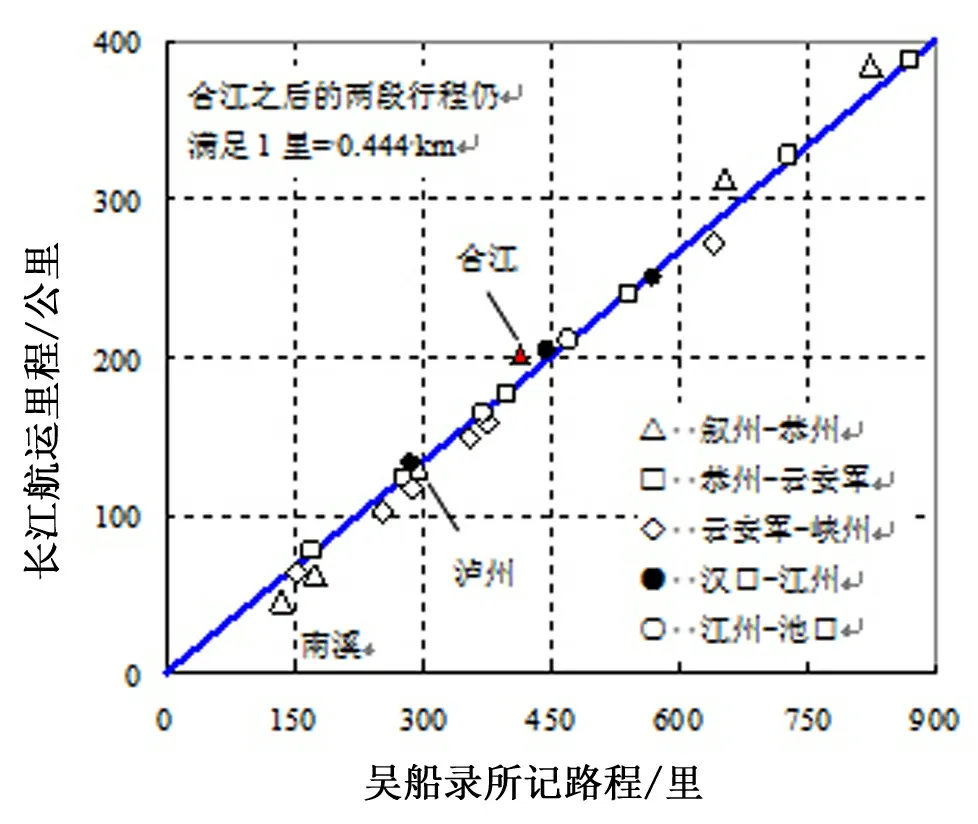

范成大(1126—1193) 在宋孝宗淳熙四年(1177)五月底取水路从成都回临安;途中日记《吴船录》详细给出池口以上行程;而千年以来宜宾至宜昌、汉口至池口的长江变化不大,可参照现航运里程分析。表1 是相继两地的距离;5个黑体加粗数据已修正明显错漏,基于地理位置调整的3个数据以括号标出。数据分成5组在图1绘出,并作如下解读。

表1 《吴船录》中行程数据及今长江航运里程

图1 南宋行程与现航运里程的关系

(1) 叙州至南溪 45 km对应于135 里,而江安至泸州68 km只有 120里,想来记录有误;但统算叙州至泸州的一日行程,则130 km对应于295里,1里= 0.441 km。

(2) “己酉发合江。二百四十里至恭州江津县;二十里过渔洞宿泥培村。庚戌发泥培,六十里至恭州。”现航程是江津19 km猫儿沱20 km渔洞溪32km重庆,即江津距泥培村大于39 km,而泥培村距重庆小于32 km;“二十里”有误而订正为“百十里”。

(3) “辛亥发恭州。百四十里至涪州乐温县。有张益德庙。七十里至涪州排亭之前”,因恒侯庙而知乐温即长寿。重庆—长寿—涪州的航程为 77 km 和46 km,《吴船录》所记一日行程为140 里和70 里,后者已短于直线距离。参照历史地图[11]和现电子地图中长江流路,基于涪州至丰都120里,将两段行程订正为“百七十里和百十里”。

表2 给出江津—重庆—长寿—涪州不同来源的里程数据[10, 12-16],似比较混乱。地方志和《清史稿》中数据未能明确陆路和水路,后者江津距重庆120里似为陆路里程(曲折系数1.2);顾祖禹 (1631-1692年)《读史方舆纪要·卷69》另有江津距重庆180里。图2给出江津大江北端以及嘉陵江、容溪水、涪陵江的入江口之间直线距离,航运路程的曲折系数在1.39~1.62。

图2 江津至涪州的长江流路及各段曲折系数

表2 《吴船录》中行程数据及今长江航运里程

顺便指出,陆游(1125—1210)宋孝宗乾道六年(1170)的《入蜀记》,称金陵、长风沙、江州、鄂州相距为皆为七百里(卷3、4),似不够准确——南京至安庆292 km 换算为658里,至长风沙小于该数;长风沙至江州370 里、江州至鄂州595里则更少。七八月间溯流行船或许显得路程漫长。

(4) “壬子发涪州。百二十里至忠州酆都县。晚行数十里至竹平宿。癸丑发竹平。七十里至忠州。又行五十里至万州武宁县。八十里至万州。”基于涪州、酆都和忠州的位置,确定“数十里”为70 里。忠州至武宁(今武陵镇)大江曲折,长于武宁至万州;后者80里可信,前者“五十里”订正为“百十里”。

(5) “十余里”为13里;“百余里”为103里。

(6) “戊午乘水退下巫峡。三十五里至神女庙。自县行半里即入峡。时辰巳间,日未当午,峡间陡暗如昏暮,举头仅有天数尺耳。两壁皆是奇山,其可拟十二峰者甚多。烟云映发,应接不暇,如是者百余里。”神女峰距巫山县15 km,巫峡总长46 km,换算值34里和104里与路程正好相符。其后“二十里至东奔滩。二十里过归州巴东县”的起点并非神女庙,或许漏记一段行程。此处假设东奔滩为巫峡出口,即巫山县至巴东县123 里,该值与现航程56 km 或126 里相符。

(7) 巴东至峡州6段行程计265 里合并处理。“巴东至归州90里”,但归州因三峡水库已不复存在,现秭归县府在茅坪,上距巴东60 km、下距宜昌56 km,惜未能对应至《吴船录》行程。

(8) 宜昌至汉口之间长江变动频繁,相关数据不予讨论。

(9) 明成化初年汉水改从龟山北侧入大江,因而从今汉口至三江口不足180里,调整为155 里;“庚寅,发三江口,辰时过赤壁,泊黄州临皋亭下”,漏记行程约 40 里;巴河入江口下距今黄石市约50里。最终确定汉口至黄石为155+40+40+50=285 里。

(10) “辛卯发黄州。四十里过巴河。通行二百三十里至桐木沟宿。壬辰发桐木沟。八十里至马头宿”,桐木沟位置未能确定,但黄石至武穴 (马头对岸) 71 km远小于-50+230+80=260 里;且武汉以下水流已缓,一日行270 里约160 km 是困难的。将“二百三十里”修订为 130 里。

(11) “癸卯发波斯夹,至皖口。南岸自牛矶、雁汊行几二百里,至长风沙下口宿。甲辰发长风沙。百里,午至池州池口。泊望淮亭,去城尚十余里”。今安庆下距长风沙南口约10 km,贵池上距池口约5 km[11],基于九江154 km安庆62 km 贵池,确定江州164 km长风沙47km 池口。

距离的测量、计算或估算偶有差错,记录、传抄、雕版亦有错漏,异常数据在所难免;图1表明《吴船录》记录准确,且宜宾至宜昌、汉口至池口的古今里程可用4/9换算。文献[3]基于尺长计算宋朝里长有浙里494.8 米、营造里556.4米和大里560.2 米;文献[17]以1里合569.0米讨论宋代急脚递能否一日步行400里。不过,《吴船录》数据表明上述四种里长都显著偏大。

二、明清两朝路程数据的分析

利马窦神甫(1552—1610)于1600年从南京沿运河再附赴北京而定居,协助李之藻等人制作《坤舆万国全图》,其上余弦函数表说明“经度圆和赤道每度250 里”;《明史·天文一》有“明神宗时西洋人利玛窦等入中国, 其言地圆也,二百五十里差一度也”。欧洲大地测量准确,因而明朝一里合 4/9 km≈0.444 km,与前述《吴船录》数据完全相符;而一里300步,则一步为148 cm 也合理可信。

(一)明清两代里程数据的分析

表3给出《明史·地理志》北直隶十府距京师和部分布政司距两京之里数,以及从历史地图或百度地图测量的直线距离。图3绘出京师至东昌的运河及附近主要地点,各地位置依历史地图[11]确定;所连线段并非实际路线,其上里程及地名上下距京师、南京里数取自《纪要》,若同于《明史》中数据则加粗示意,若不同则在线旁给出后者。临清、东昌以下至杭州的大运河以及附近地理位置已在博文[18]绘图讨论,可供参考比较。

表3 北直隶十府距京师之里数

斜体数据存在明显疑问:如延庆至京师180里,则至南京最多180+2 550 = 2 730而非2 930里。此外,济南至河间的路程,经德州和景州的里程分别为530 和635 里,后者想来有误。以4/9换算的十府距京师路程曲折系数在1.09~1.29合理可信;而以一里合576 米换算则曲折系数达到1.41~1.68,对陆路行程不能成立。图2中5段长江行程的曲折系数1.39~1.62,可与图3 进行比较。需要注意的是,古代路程数据的精度为5乃至10,相对偏差总有 (2~10) %。

图3 北直隶相关地理位置及若干距两京里程

现代测量的运河从北京至入江口长度约1 340 km[19],到南京约1 430 km即3 220里,该值比3 445里偏低6.5%能够接受,1604年前运河弯曲至徐州会更长些,因而《明史》两京相距3 445里、曲折系数1.70是水路里程。《纪要》及万斯同(1638—1702)《明史稿》中两京相距2 550里、曲折系数1.26是陆路里程:河间府距两京之和为2 550表明经固安、霸州、河间而南行,以下德州、东昌而后沿运河,淮安、扬州距两京里数之和为2 550,其间高邮就是出名的驿站。该线路百度地图的22段折线距离1 100 km即2 475里而稍短;两京铁路因绕道天津里程1 160 km 约2 615里而稍长。

云南、成都、武昌均是水路经南京而至京师,里程差3 445~3 455与两京相距相符。从地图可以确认,南昌至南京1 520里、曲折系数1.44是水路行程,而至京师4 175里增加行程2 655里或许有所误算。杭州距京师3 200 里小于南京距京师3 445里略显疑问;不过,基于《纪要》确认杭州至镇江陆路行程695里,其后水路200里至南京;而江南运河杭州至镇江为900里,其后陆路2 300里至京师。开封至南京1 175 里有误,似应为1 400里;《纪要》给出其东南侧350里归德(今商丘)距两京距离1 230里和850 里皆误,而西侧400里洛阳距两京同为1 800 里可信。

《清史稿》和《明史》众多里程数据相同,如保定距京师350里、淮安距南京500里、洛阳距开封380里,开封至延庆、彰德以及扬州至高邮、泰州。此外,《清史稿》武昌、南昌距京师3 155、3 245里则是不经过南京的陆路行程,曲折系数前者1.33 较高,而后者1.15较低;相应的京汉、京九铁路里程为1 214、1 449 km,依4/9换算则为2 732、3 260里可供参考。此外,杭州距京师4 200里换算为1 867 km,略大于东线古运河全长1 794 km,因而是可信的水路里程。

(二)异常数据的解读

《明史·卷四十二·地理三》给出开封距东南方的陈州、归德为265和350里,距西南方的许州、禹州为220 和320里,而直线距离都是相当。开封至许州、陈州的里程按4/9 换算,曲折系数已小于1。《纪要》给出怀庆、洛阳至泽州为120和280里,曲折系数为1.12、1.39;怀庆至洛阳140里、曲折系数0.97则有误。三地里程已不符合“三角形两边之和大于第三边”的几何原理。

表4给出《明史》和《纪要》中部分异常路程。图上距离来自《谭其骧·中国历史地图集(明)》,精度0.5 mm,相应的两地直线距离与明清里程的比值在0.432~0.481,平均的换算系数正好是 4/9 km。这意味着表中8个段里程就是直线距离,估计是编书体例需要两地之间的里程,但没有具体数据,从计里画方的地图如《广舆图》上量取。当然,《明史》上多数两地相距还是路程,如前述京师距北直隶十府,以及开封至禹州、汝州、南阳分别为320、490和680里,曲折系数为1.24、1.34和1.18;而后述的《史记》“从郑至梁,二百余里”,即路程曲折系数1.30 也完全可信。只要数据不是人为编造,即使并不协调或存在矛盾,则仍可体现事实真相,如明清路程一里恰巧是4/9 km。

表4 部分明清里程与直线距离的比较

(三)《明史·河渠三》两处讹误的订正

“闸漕者,即会通河。自南旺分水北至临清三百里,地降九十尺,为闸二十有一;南至镇口三百九十里,地降百十有六尺,为闸二十有七”,以及“由济宁至临清三百八十五里,引汶、泗入其中”和“南旺者,南北之脊也。自左而南,距济宁九十里,合沂、泗以济;自右而北,距临清三百馀里,无他水,独赖汶”中,临清似应为其南边的东昌(今聊城),而南旺距徐州北侧的镇口闸似应为四百九十里。理由如下。

基于陆路里程,扬州120高邮120宝应80淮安、济宁60兖州150东平,可以确认《明史·河渠三》中“湖漕者,由淮安抵扬州三百七十里,地卑积水,汇为泽国”以及“南旺者距济宁九十里”等,所用都是4/9 km的路程里,而不是明朝的营造里574.2米[3]。济宁至徐州直线距离148 km (333 里)、路程420里,南望至镇口的水路390里应修正为490里。

东昌北距临清120 里,距南望应大于其距东平的200里,确定东昌而不是其北侧的临清距南望300 里。此外,东昌与临清在大清河(济水)两侧,后者有卫河流入补水,对1604年前在徐州入黄的会通河水源问题考虑东昌与徐州之间即可。

三、唐代里程

古代陆路里程少数是舆车或步弓测量的,多数想来是行人用步测量或依据行走时间估算;水路则是参照陆路和行船时间确定。测量基准的步长并不随尺长变化而调整,而身高异常者会将自己行走的步数换算为标准步长的数值。

《旧唐书·卷38·地理一》关内道说西京“去东京八百里”,河南道称东都“在西京之东八百五十里”,参照华州距两京180和670 里等可知850 里正确;而“汴州(开封)在京师东一千三百五十里,东都四百一里”,前者为1 250里之误,后者与《明史》的380里、《纪要》的420 里相当。

《旧唐书·地理志》中部分数据与成稿于清初的《明史》《读史方舆纪要》的相同或相近,如西安距洛阳皆为850,距同州为255里和260 里,距庆州为572里和570里。至于北京(幽州)至西安、洛阳,唐时2 520、1 600里而明清2 650、1 800里,想是途径山西和河南的线路不同,或者黄河流路差异的影响。如北宋与元明时,九江至开封的路程完全不同,后者可能经长江至扬州、沿运河至梁山,再转换为陆路[20]。又,唐时幽州与两京相距之差为920里,大于850 里而稍欠妥当。毫无疑问,不准确的数据会逐渐更正,但没有出现路程比例变动的现象。

上述现象学界早已注意,如“唐里用大尺,自唐以后,尺虽有不同,但里仍沿承而下,并未经校量更改,人民口耳相传,仍用旧里计程,亦多未变 (今华里一里为半公里,唐里按唐尺度应为 540 米,相差不多)”[21];“实际上里的计算历来比较粗疏。如唐里用唐大尺计,唐以后的尺度略有增长,但里的实际值并未随尺度而增长”[22]。文献[23]介绍,北宋沈括(1031—1095年)实际测量,开封上善门至泗州入淮口汴渠长840里130步,见《梦溪笔谈·卷25》;但南宋楼钥(1137—1213年)出使金国,所记泗州至开封1 045里;前者以568.98米或556.38米换算,而后者以“宋代的天文里441.45米折算”。不过,基于前面具体计算可知,唐及其后路程一里长度为444 米或4/9 km。

四、战国时里程

顾炎武(1613—1682)《日知录》卷32列出9条里程,说明“古者三百步为里,今以三百六十步为里,而尺又大于古四之一,今之六十二里遂当古之百里”。经过多次试算知道,其里长计算所用战国尺长24.5 cm和明量地尺32.7 cm,即24.5*300 / (32.7*360) = 0.624。文[2]转引3条,称“可为春秋战国时百里为清七十余里的例证”,立论基于古者六尺为步,而唐以后五尺为步,均为一里1 800 尺;战国之尺23.1 cm,清营造尺32 cm,比值0.722。所用战国时期的两个尺长均有商榷余地[24],此处仅对路程数据评析如下。

(1) “《孟子》‘不远千里而来’‘千里而见王’,今自邹至齐、至梁亦不过五六百里。戚夫人歌‘相离三千里,当谁使告汝?’。贡禹上书言‘自痛去家三千里’,自今琅邪至长安亦但二千余里,赵则二千里而近”4条之中,千里、三千里只是约数而言远,不值得深究。

(2) “《左传》‘黄人谓自郢及我九百里’,今自江陵至光州仅七百里;‘邾子谓吴二千里,不三月不至’,今自苏州至邹县仅一千五百里”等4条中,古代里程数据的精度乃至准确性尚待确定,数字传抄可能出错,而河流改道或战争内乱则路途和里程改变。时至今日,公路或铁路新建,则多地相距发生改变。如京九线通车之后,商丘、开封、郑州至九江不再经由京广线,距离均大为缩短,且远近互换[20],即里程数据变化但1 公里的长度恒定。下面对苏州至邹县路程予以具体确认。

依京沪线铁路里程(km)兖州20邹城141徐州346南京219苏州。《纪要》兖州至徐州360里,路程1里正好4/9 km。邹城至苏州706 km合1 589里。不过,古代未必能够沿今铁路而行。《明史·地理志一》徐州、苏州至南京为1 000 里和588 里,而邹城至徐州约317 里,则邹城至苏州约1 900 里。若依《纪要》邹城317 徐州480凤阳220 滁州145 南京200 镇江180 常州190 苏州,总计1 732 里;另有沿运河的陆路行程,徐州180 邳州450淮安320扬州50镇江计1 000里,则邹城至苏州1 687里。博文[18]有相关地理位置和路程数据可供参考。笔者觉得,战国时路程总要长于明清,“不三月不至的吴二千里”或有夸张而可信,据此不能说明战国里长是明清的62% 或72%。

(3) “《史记》张仪说魏王,言从郑至梁二百余里。今自郑州至开封仅一百四十里”,此条征引有疏漏。“郑”有三个:西周之郑在今陕西,华山之西约30 km;战国之郑位于今河南新郑,在梁(今开封)之西南;明清郑州与今同,在开封西侧而略近。刘向(前77—前6年)所编《战国策》,卷22有“张仪为秦连横说魏王曰:‘魏地方不至千里,卒不过三十万。地四平,诸侯四通,条达辅凑,无有名山大川之阻。从郑至梁,不过百里;从陈至梁,二百余里。马驰人趋,不待倦而至梁。……”,其后说楚韩赵齐对魏国均存在现实威胁。除个别文字差异和缺漏“不过百里;从陈至梁”之外,《史记·张仪列传》与《战国策》表述相同,或许材料来源相同。后者成书较晚,但文字似更接近原始状态。

从历史地图[11]量得郑、陈(今淮阳)至梁的直线距离70.4 km和127.1 km;而郑国在公元前375年为韩国所灭,陈国在公元前478年为楚国所灭。张仪说话之时郑陈只是地名而已,所说“从郑至梁,不过百里;从陈至梁,二百余里”明显偏少。不过,司马迁删改为“从郑至梁,二百余里”固然正确,但照录原文而续加注解:“梁距郑实为二百里,距陈则三百五十;而郑陈已为韩楚所灭。张仪所说偏短,借以恐吓魏王”,则文字更有张力。

五、结 语

古代路程数据来源复杂,有舆车、步弓乃至走步计量的,有基于行走时间估算的,继而逐段累加计算;也有从地图上直接量取的。水路、陆路以及水路陆兼程的两地相距不同,再经加减计算,使得部分数据失真;传抄、刻版等也会出现错漏,但细心体察也能去伪存真。

基于史籍记载的两地相距可以确认,唐朝至清朝路程一里的长度相同,为300步即1 800 唐小尺或1 500 唐大尺;360步即1 800 唐大尺或营造尺的里制未用于路程。步长基于人体而不会随时代改变,大致为148 cm;唐朝以前的一里皆为300步,即一里长度相同。据此可以做出结论:民国使用公制之前的路程可以4/9 km 换算。

与实物长度不同,路程或两地相距并不密切于经济关系而大致保持恒定,用于路程的里长似不会随尺长而变化。步长大致为148 cm而恒定,规整尺长时则调整步长与尺的换算,由最初的八尺为步变为明清4尺半为步,300 步的路程里制得以延续至公制使用。后者以地球子午圆周4万公里定义,而 4/9的古今换算,则地球周长恰巧为9万里。