某车用前氧传感器一种失效模式的研究

崔 凯 陈洪方 张大伟 纪立柱 刘 全

(宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司 浙江 宁波 315336)

引言

目前,国内乘用车发动机机舱内各种连接胶管、隔振橡胶等零件普遍使用硅橡胶材料,含硅橡胶的零件在汽车行驶过程中会释放出硅氧烷气体,硅氧烷对空气参考型前氧传感器等敏感电子元件的可靠性有很大影响。

本文通过对某空气参考型前氧传感器失效的问题进行了分析,研究了发动机机舱中硅氧烷气体的来源,阐述了硅氧烷导致空气参考型前氧传感器失效的机理及相应的改进措施。

1 前氧传感器分类及进气过程

1.1 前氧传感器分类及原理

现在的汽车上一般都安装2 个氧传感器,其中一个氧传感器位于三元催化的前端[1],通常称为前氧传感器。车用前氧传感器按原理可以分为电容参考和空气参考2 种类型。

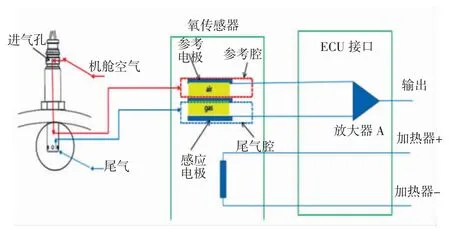

电容参考型前氧传感器原理:ECU 通过对参考电压和尾气侧电极产生的感应电压进行比较,确定尾气中氧气的含量。由于直接采用电压参考不涉及外界空气,因此发动机机舱内的气体成分对该类传感器无影响。如图1 所示。

图1 电容参考型前氧传感器原理

空气参考型前氧传感器原理:带有空气参考腔和尾气腔2 个独立腔室,因空气参考腔和尾气腔中氧离子的密度不同,与电极反应产生的电压也不同。ECU 通过对2 者电压进行比较,计算出氧含量。发动机机舱内的气体需要不断进入参考腔内,用于反应产生感应电压。因此,发动机机舱内的气体成分对该类传感器影响很大,如图2 所示。

图2 空气参考型前氧传感器原理

1.2 空气参考型前氧传感器进气过程

空气参考型前氧传感器进气过程主要分为2 个阶段:

当车辆起动时,传感器开始工作,参考腔内空气中的氧气不断被反应消耗掉,发动机机舱内的空气不断补充进入传感器内部。

当车辆停车后,传感器温度逐渐下降,传感器内参考腔气体体积随着温度下降而减小,发动机机舱内的气体被吸进传感器参考腔内。如图3 所示。

图3 前氧传感器进气过程

2 发动机机舱中的硅氧烷气体对空气参考型前氧传感器的影响

2.1 发动机机舱中硅氧烷的来源分析

发动机机舱中,进气系统的连接胶管、减震橡胶等零件普遍使用含硅橡胶。研究表明,即使没有达到硅氧烷的沸点,在常温下,橡胶中的低分子硅氧烷也会挥发。整车行驶过程中,发动机机舱温度会升高到60 ℃左右,更利于硅氧烷的释放。硅氧烷通常以D3~D8 的型式存在于发动机机舱中。环状有机硅氧烷的开环聚合反应如图4 所示[2]。

图4 环状有机硅氧烷的开环聚合反应

2.2 发动机机舱内气体中硅氧烷含量测试

通过在某试验车辆进气含硅胶管、前氧传感器位置布置硅氧烷捕捉设备及温度传感器,对不同整车工况下的气体中硅氧烷含量进行测试。测试位置见图5。

图5 测试位置

通过发动机机舱测试表明:胶管会释放出低分子的硅氧烷。测试工况及数据见图6。

图6 不同工况下胶管温度及硅氧烷释放量

对不同工况下,传感器位置的硅氧烷气体含量进行分析:

在车速为110 km/h 的工况下,因前迎风流速高,发动机机舱内的气体充分循环,传感器处检测到的硅氧烷量最低;

爬坡及停车工况(DS 工况),胶管温度相对较高,同时没有前迎风循环,硅氧烷充分释放并积聚在发动机机舱中,传感器位置的硅氧烷浓度最高。见图7。

图7 不同工况下前氧传感器处测得的硅氧烷含量

2.3 前氧传感器的失效件检测

空燃比控制器主要通过氧传感器模型输出反馈信号实现空燃比控制[3]。对试验后的前氧传感器性能进行检测,将该前氧传感器测定的空燃比与实际值比较,结果显示,该传感器测定的空燃比高于实际值,见图8,传感器已失效。

对失效的传感器空气侧电极进行元素检测,发现电极上含有硅元素。对空气侧电极进行电镜扫描,发现电极表面已被二氧化硅覆盖,见图9,这种失效称“硅中毒”。

图9 电极表面检查(空气侧电极电镜扫描)

2.4 前氧传感器的失效机理

当硅氧烷气体进入前氧传感器空气参考腔内,反应生成二氧化硅,粘附在电极上。随着电极上二氧化硅逐渐积累,会阻断正常的电极与氧气的化学反应,使传感器无法准确测量氧气含量。当二氧化硅的量超过临界值,最终导致传感器失效。见图10。

图10 前氧传感器失效机理

试验测试表明,发动机机舱内使用的硅橡胶管可生成低分子硅氧烷气体释放到发动机机舱中,硅氧烷气体随发动机机舱内气体流动进入空气参考型前氧传感器,反应生成二氧化硅,粘附在电极上,当二氧化硅达到一定数量,将导致传感器失效,这种失效称为传感器“硅中毒”。

3 改进措施与效果验证

3.1 改进措施

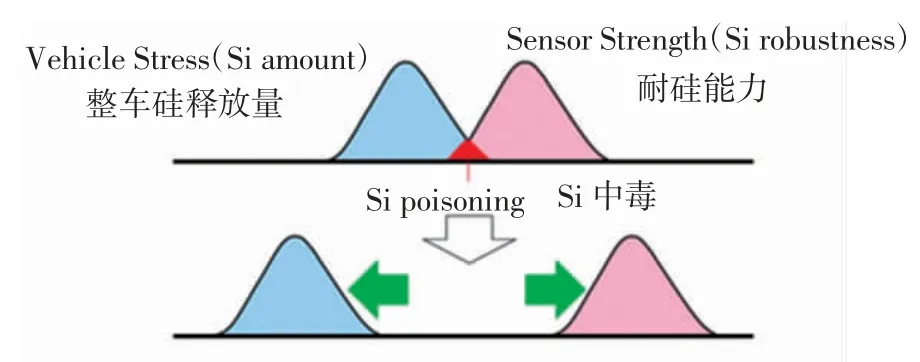

根据失效机理,可以从硅氧烷产生源与传感器的耐硅能力2 个方面进行针对性改进。见图11。

图11 改进方向

1)降低整车硅氧烷释放量。例如胶管装车使用前,通过提前加热、清洗,降低硅氧烷释放量。或优化胶管材料,降低胶管中硅元素含量,从而减少硅氧烷释放量。

2)提高传感器本体耐硅能力。例如在传感器电极处增加二氧化硅捕捉层,保护电极。

3.2 效果验证

3.2.1 试验资源准备试验车辆:一台

试验设备:ETK、592、传感器耐久试验台架、转毂试验室,硅含量检查仪,优化前胶管1 套,降低硅量胶管1 套,清洗后胶管1 套。

3.2.2 降低整车硅氧烷释放量改进方案效果

通过整车转毂试验测试胶管硅氧烷释放量,结果见表1。

表1 胶管硅氧烷释放量整车测试结果

数据分析表明:

1)装车前对胶管进行清洗及加热24 h(120 ℃下),可以降低胶管硅氧烷释放量,其硅氧烷最高释放量由15 000 ng 降低到1 200 ng。

2)优化胶管材料成分,降低其中硅含量,硅氧烷最高释放量可下降到500 ng。

3.2.3 提高前氧传感器耐硅能力改进方案效果

在传感器电极处增加捕捉层(如氧化铝涂层),使二氧化硅不会直接覆盖到电极上,避免其阻断电极反应,提高传感器本体耐硅能力。通过耐久试验增加捕捉层后,电极耐硅能力显著提升。见图12。

图12 捕捉层原理及效果验证

4 结束语

本文剖析了整车胶管释放的硅氧烷对空气参考型前氧传感器的影响,阐明了硅氧烷的可能来源,分析了传感器因“硅中毒”而失效的原因及机理。从硅氧烷产生来源及传感器本身2 个方向提出了解决方案,通过试验论证了方案的有效性。

当前,随着整车自动化程度越来越高,整车上使用的传感器、光学元件等灵敏元件数量越来越多,含硅橡胶零件在整车上被广泛使用。这些零件释放出的硅氧烷气体对电极反应类传感器原件、光学元件、精密导电元件都存在很大的潜在威胁。因此,需要特别注意传感器因“硅中毒”而失效的现象,关注发动机机舱内气体的成分对零件可靠性的影响。