临床语言学入门(节译)

〔英〕露易丝·卡明斯著 周德宇 梁丹丹译

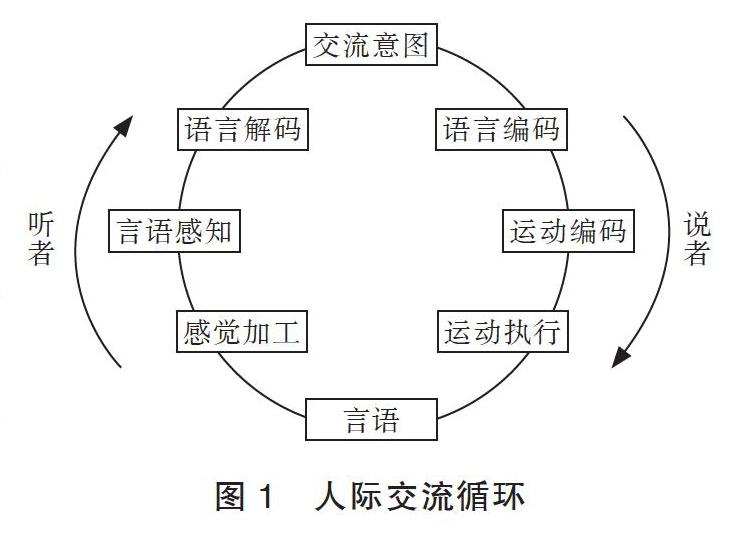

提 要 作为语言研究的重要领域,临床语言学虽然发展势头强劲,但与句法学、语义学等分支学科相比,受到的关注尚显不足。本文主张进一步整合临床语言学与普通语言学,因为很多知识和方法是临床语言学家与语言学其他领域的学者共享的。我们首先审视了临床语言学的狭义和广义定义,然后考察了人际交流循环中的关键阶段。该循环展现了话语表达和理解所涉及的认知和语言加工,而语言和交流障碍是该循环中出现的某些故障。在分析语言障碍时,语音学、音系学、形态学、句法学、语义学、语用学和语篇学等语言学分支学科都有所贡献,一系列来自临床受试者(包括儿童和成人)的语料也说明了这些障碍的语言特征。最后总结了本文的讨论要点,并介绍了即将发表在《国际语言研究期刊》上的一篇配套文章。

关键词 临床语言学;语言障碍;言语障碍;言语和语言治疗;人际交流循环

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2021)06-0067-12

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210606

Clinical Linguistics: A Primer

Louise Cummings

Abstract Clinical linguistics is an important and growing area of language study. Yet, this linguistic discipline has been relatively overlooked in comparison with mainstream branches of linguistics such as syntax and semantics. This paper argues for a greater integration of clinical linguistics within linguistics in general. This integration is warranted, it is argued, on account of the knowledge and methods that clinical linguists share with academics in other areas of linguistics. The paper sets out by discussing a narrow and a broad definition of clinical linguistics before examining key stages in the human communication cycle. This cycle represents the cognitive and linguistic processes involved in the expression and interpretation of utterances. Language and communication disorders are characterized in terms of specific points of breakdown in this cycle. The contribution of each branch of linguistic study—phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics and discourse—to an analysis of language disorders is considered. Data from a range of clinical subjects, both children and adults, is used to illustrate the linguistic features of these disorders. The paper concludes with a summary of the main points of the discussion and a preview of a companion article to be published in the International Journal of Language Studies.

Keywords clinical linguistics; language disorder; speech disorder; speech and language therapy; the human communication cycle

一、引 言

本文介绍一个常被理论语言学家忽视的语言学分支学科——临床语言学。尽管大多数大学开设的语言学课程都不涉及该学科,但它对语言学概念和理论的应用显示,这是一条前景无限且新颖有趣的语言学研究路子。本文的讨论将沿以下思路展开。第二节审视两个临床语言学的定义,一个狭义的,一个广义的。审视定义,并非为了限制讨论,而是为了有的放矢,以免讨论过于宽泛和费解。第二节还将审视一些临床语言学家必须重视的其他学科,虽然这些学科常被传统语言学所忽略。第三节概述语言障碍的不同临床表现。为了便于论述,本节先展示一个人际交流循环,并将语言障碍与该循环中的故障点一一对应。第四节探究若干临床人群的语言损伤与语言学研究的联系,包括语音学、音系学、形态学、句法学、语义学、语用学和语篇学,同时例示临床受试者的语料来说明语言损伤的具体特征。本节还将介绍一篇即将在《国际语言研究期刊》上发表的文章——《临床语言学:最新进展》。

二、临床语言学的定义

本节审视临床语言学的两个定义。第一个定义来自在临床语言学的发展中卓有影响的语言学家David Crystal,他将临床语言学定义为“将语言学理论和方法用于分析口语、书面语或手语障碍的学科”(Crystal 1997:418)。该定义有两大重要意义:其一,它奠定了将任何理论框架或语言学方法应用于语言障碍研究的基础。因此,像优选理论、关联理论这样的语言学理论也在语言障碍研究中占据了一席之地。优选理论已被应用于语音障碍的研究(参见Stemberger & Bernhardt 1997),而關联理论则在语用障碍的调研中发挥着虽不突出但十分重要的作用(参见Cummings 2009,2014,其中有关于关联理论在临床背景下的应用的讨论)。同样,利用实验和语音转写来记录和分析对话等语言学方法对心理语言学家、语音学家、话语和会话分析学家的研究非常重要,对临床语言学家的工作也是如此。Crystal的定义为临床语言学家提供了全方位的语言研究理论和方法,多年来,临床语言学家在这两个方面的研究卓见成效。

其二,这个定义拓宽了语言障碍的研究范围,除了口语障碍外,还将书面语障碍和手语障碍囊括其中。毫无疑问,语言的临床研究过于注重言语和口头交流,忽视了其他语言形式。传统上,临床语言评估认为听-说路径的检测更重要,因此临床评估更倾向于检测患者的听-说能力而非阅读、书写和手语能力。同样,临床语言干预的目标几乎只涉及提高口语理解和言语可懂度,不包含其他语言功能的改善。对评估和治疗语言障碍的专业人员的称谓和临床医生所在专业机构的命名也体现了传统的以言语为主的导向。直到1990年,英国的“言语治疗师”才被“言语和语言治疗师”取代;1995年,“言语治疗师学院”才更名为“皇家言语和语言治疗师学院”。言语和口语占据主导地位,导致学术与临床研究相对忽视了非口语交流和书面语言障碍。近来,辅助沟通系统(AAC)等领域的发展正开始逐渐调整这种不平衡。然而,Crystal的定义非常清楚地表明,这种不平衡在临床语言学领域没有任何立足之地。

因此,Crystal对临床语言学的定义十分值得称道。然而,该定义仍然将语言障碍视为需要“分析”的现象,仿佛这些障碍可以从语言障碍患者身上抽离出来,成为学术研究中的有趣课题。除了将语言障碍视为需要“分析”的现象外,我们还必须看到这些障碍对患者(儿童和成人)的生活所产生的消极影响。因此,语言障碍的评估和治疗应该着眼于减轻这些障碍造成的消极影响,而不是仅仅对障碍进行分析(当然,Crystal并不会反对这一点,只是这一点没有包含在他给出的定义中)。在谈到语言障碍的评估和治疗时,我们必须要感谢临床医生们,正是他们的付出使之成为可能。这些临床医生在英国被称为“言语和语言治疗师”(在美国被称为“言语-语言病理学家”)。笔者在2008年给出的临床语言学扩展定义对其有所提及:

臨床语言学研究的是人类独特的语言能力是如何出现障碍的。这既包括标准意义上的“语言障碍”,也包括由于更广泛的语言传递和接受过程受到干扰而产生的障碍……最值得一提的是,它包括言语和语言治疗师在各类临床环境中遇到的所有障碍。(Cummings 2008:1)

正如Crystal定义的临床语言学一样,这一扩展定义强调了语言接收和传送的所有方式。其中提到的“更广泛的语言传递和接受过程”既包括听和说,也包括阅读、书写和手语。通过使用“传送”和“接受”这两个术语,强调语言所具有的表达与接受功能(这是另一个在Crystal的定义中也未明确提及的特征,但他应该也不会质疑)。因此,这一扩展定义既保留了Crystal对非口语形式的重视,同时又明确地将评估和治疗语言障碍患者的临床相关事业纳入重点。至少我认为,后者对定义一门临床学科来说是必不可少的。

因此,临床语言学不同于其他语言学分支,它必须立足于言语和语言治疗的临床实践,否则相关研究将毫无意义。同时,在另一个基本方面,临床语言学也不同于语言研究的其他分支。临床语言学家必须具备宽广的基础知识面。除了语言学的概念和理论外,还必须了解许多医学学科领域的知识。比如,要理解发生脑血管意外或中风的成人的失语症、喉癌患者的嗓音障碍以及精神分裂症患者的语言障碍,须分别掌握神经学、耳鼻喉科学和精神病学方面的知识。再比如,要理解由基因或染色体异常等遗传缺陷导致的言语、口语和听力障碍,则须掌握遗传学和胚胎学的知识。除了医学,临床语言学家还必须熟悉儿童发展、认知心理学和神经科学等学科。这些学科的相关术语或知识并不是理论语言学家的必学内容,但它们在临床语言学家的工作中无疑是不可或缺的。随着下文对临床语言学家所研究疾病的探讨,这一差异会更加明显。

三、人际交流循环

语言交流,无论是口语、书面语还是手语,都是一项复杂的活动,涉及大量认知和语言加工的相互作用。从交流意图产生到特定发音者跨越时空维度的运动,这些过程逐渐由抽象变得具体,都离不开语言计划、运动编码到言语执行的相互协调。

在本节中,我们将检视从说话人产生交流意图到听话人获知交流意图的各个阶段,由这些阶段形成的交流循环有助于说清以下两点:首先,临床语言学家研究的主要障碍类型可定位于人际交流循环中的哪个特定故障点;其次,语言学各分支如何运用于话语形成和理解的不同阶段及相应语言障碍的研究。例如,语义学概念对于研究失语症语义障碍至关重要,在该循环中这个障碍表现为语言编码和解码阶段发生错误。利用交流循环来描述和定义每一类语言障碍便于我们在第四节中进一步检视这些语言障碍。

在说话人的万千思绪中,只有一部分传达给了他人,这一部分便是说话人的交流意图。至于哪些想法成为交流意图,哪些想法被忽视或忽略,则取决于说话人的各种考量,包括其特定需求和关注点。但是,目前对交流意图的形成过程不甚了解,无论是交流意图的形式、结构,抑或是交流意图与其他心理状态的关系,我们都知之甚少。因此,语用解释论倾向于将交流意图视为一个既有概念,以便于解释说话人向听话人表明其意图时所用的语言及其他相关过程。形成交流意图后,说话人(书写者或手语使用者)必须将其译成语言代码,该阶段被称作“语言编码”阶段。在这一阶段,具体的句法、语义和语音结构是根据限制言语最终语言形式的规则和原则构建的。这些规则能够禁止某些句法的顺序,例如在陈述句中,禁止在助动词之前使用主动词(如*The man walking was across the road.)。这些规则还规定了正确的语音序列,比如辅音丛/?k/可以出现在英语单词的末尾(如link),但不能出现在开头。

经过语言编码后的交流意图仍然是一个抽象体,仍需经过进一步加工才能转化到说话人可以表达的言语中。抽象的语言规范必须经历“运动编码”阶段。在该阶段中,一系列运动模式将经过选择和排列,用来指导发音者的活动。正是这些运动模式确保了发音时序的正确性,以及这些运动与言语产生机制的其他组成部分(如发声、呼吸)的协调。然而,这些运动模式在某种程度上仍然与将被发送到语音肌肉组织的神经肌肉信息有所不同。例如,这些神经肌肉信息将确保舌头采用特定的姿势来发出齿龈音和软腭塞音,确保声带振动,发出/b/,而不是/p/。这些神经肌肉信息在名为“运动执行”的加工阶段中被发送到言语产生机制(如果是书写和打手语,则是被发送到手臂和手的肌肉)。言语产生或表达的各个阶段如图1所示。

但即便输出了言语,也只有当听话人复原了说话人的交流意图——即说话人输出该言语的动机时,才算发生了信息交流。要实现这一点,就需要接受性语言加工过程发挥作用。第一个过程是“感觉加工”(见图1)。在感觉加工过程中,说话人发出的声音信号进入听话人耳朵时,会转化成机械运动,进而触发神经心理事件。听觉的形成过程主要是由外界声波先引起耳内鼓膜振动,鼓膜振动带动中耳听骨链振动,二者共同引起内耳耳蜗中淋巴液振动,刺激毛细胞的纤毛,产生神经冲动,沿着听神经向大脑的听觉皮层传递,大脑内的听觉中枢进而感知或识别传递到大脑的神经冲动。人的听觉除了能够识别诸如汽车发动机的轰鸣声和狗的叫声外,还能感知和识别人类语言频率范围内的声音。听话人的语音识别发生在“言语感知”阶段(见图1),对语音信号的感知是语言解码的开端。

在“语言解码”过程中,语音、句法和语义规则作用于言语的语言表征,揭示了具有符号意义的结构关系、意义关系等。比如,句子“The car was followed by the van”的语言表征不仅确定了动词所代表的被动语态结构,还确定了“van”在言语中的施事语义角色。明确了意义关系的语言表征有时只揭示了促使说话人产生言语的交流意图。例如,说话人有时用主格代词和助动词颠倒的句法结构(例如:Did you leave early this morning?)作疑问句,此时言语解码后的字面意义与说话人的交流意图是相同的。然而,有时说话人使用同样的句法结构(例如:Can you open the window?),并不是单纯地发出疑问,言语解码后的字面意义必须用语用意义进一步加工处理(在“Can you open the window?”这个例子中,问句表达了请求的行为)。只有当最终揭示了说话人言语的交流意图,才算完成了这种额外的语言和认知加工。

接下來将介绍不同循环阶段受损时出现的各种障碍。许多儿童和成人都有临床障碍,使这些患者无法构建适宜的交流意图。比如患有唐氏综合征的儿童可能缺乏足够的智力来构建适合语境的交流意图;患有自闭症谱系障碍的儿童或成人构建的交流意图可能与特定会话无关;成年精神分裂症患者可能难以抑制某些交流意图,导致其语言有时听上去很怪异甚至像是威胁。即使能够成功构建交流意图,一些患者的语言编码过程也可能受到干扰。比如患有表达性失语症的成人可能无法进行系列句法操作,无法生成被动语态结构和wh-疑问句(例如:Where is the milk?);特异性语言损伤儿童在语言编码过程中,可能会遗漏屈折后缀或错误使用后缀(例如:He walk to school; They wented to town);言语障碍儿童在语言编码过程中可能会用齿龈塞音代替软腭塞音,比如将“cake”错读作[teik]。

言语可以成功进行语言编码,但在运动编码阶段可能会出现故障。儿童发展性语音运动障碍和成人言语失用症是一种对言语可懂度产生消极影响的运动编码障碍。在这两种情况下,说话人在没有任何明显神经损伤的情况下也无法进行与言语相关的运动(如果伴有口面失用症,那么非言语的口腔运动也可能会受到损害),造成发音动作的时序错误,导致语音的替换、换位、遗漏和提前发出。本文第四节将进一步讨论这些言语问题。运动编码后的言语可能包含产生言语所需的必要运动模式。但如果这些运动模式沿着受损或退化的轨迹进入言语产生机制阶段,那么就会产出无法令人理解的言语。上述情况易发生在患有构音障碍的儿童和成人身上。构音障碍是一种运动性言语障碍,在这种障碍中,言语的执行受到影响。构音障碍常见于神经系统疾病,包括脑瘫、脑血管意外、创伤性脑损伤和运动神经元疾病。下一节将探讨发展性和获得性构音障碍中出现的一些言语损伤。

语言接受阶段也可能因某些疾病或损伤而受到扰乱。患有先天性和获得性听力损失和视力障碍的儿童和成人在交流循环中的感觉加工阶段会受损(视觉损伤会影响手语使用者打手语,也会影响口语交流)。患有阿佩尔氏综合征的儿童中耳听骨链可能无法正常发育或振动,成人的中耳听骨链也可能因耳硬化症而退化。这两种情况都可能导致传导性听力损失。患有脑膜炎的婴儿,其耳蜗内的毛细胞可能受损,而成人如果长时间接触噪声,这些毛细胞的纤毛也有可能发生断裂。这两种情况本质上都是感觉神经性耳聋。即使从内耳到大脑听觉中枢的神经兴奋没有被削弱,听觉中枢也可能会因为许多其他原因而无法识别这些冲动。大脑中的听觉中枢可能会因为感染(如脑膜炎)、血管疾病(如中风)、创伤性事件(如创伤性脑损伤)或癫痫(如兰道-克莱夫纳综合征)而受损。在任何一种情况下,言语感知都可能受到干扰,导致原本完整的听觉信号无法被充分感知或识别。

然而,即使言语信号能被充分感知,也不一定能够成功解码言语。特异性语言损伤儿童可能会错误地将句子“The mouse was chased by the cat”中的“mouse”当作语义施事。这可能是因为他无法解码这个句子的被动语态结构,即错把这个句子当成一个以“mouse”为语法主语的主动语态结构。有布洛卡失语症的成人可能会将这句话解释为老鼠在追猫,因为他的句法障碍可能会导致他忽略动词“chased”的屈折后缀“-ed”。另外还有一种不同的语言障碍类型,即听话人能够解码言语,却无法使用解码后的意义来推知更深层次的(隐含的)意义。这种情况发生在有语用障碍的儿童和成人身上,他们通常患有智力残疾、自闭症谱系障碍或精神病性障碍(如精神分裂症)。已有研究对语用障碍进行过详细描述(Cummings 2009,2014),下一节将会进一步讨论。总而言之,各类语用障碍有一个共同特征,那就是患者都无法透过言语的解码意义,明白其背后的交流意图。

至此,我们已经讨论了因交流循环中各种各样受损、中断而导致的不能构建说话人交流意图的情况。可以看出,这些损伤包括先天性疾病(例如阿佩尔氏综合征儿童的听力损失)以及获得性疾病(例如中风成人的言语失用症)。其中一些障碍会随着时间的推移自然消失(例如幼儿的流利性障碍),而另外一些障碍,即使进行了密集的干预治疗,也可能持续存在(例如成人失语症)。上面讨论过的一些损伤本质上是稳定的。例如,脑瘫患儿的构音障碍会随着儿童的发育而改变,但不会随着儿童的成熟而恶化,这是因为导致构音障碍的潜在神经损伤是稳定的。但有些损伤是进行性的,会在数周或数月内恶化。例如,有运动神经元疾病的成人出现的构音障碍是一种神经退行性疾病,会随时间的推移加重。

无论是上述哪种情况,临床语言学家都必须充分了解与交流障碍有关的复杂的医学病因,包括感染(如脑膜炎)、血管疾病(如脑血管意外)、肿瘤(如喉癌)、解剖畸形(如腭裂)、创伤性事件(如创伤性脑损伤)以及遗传和染色体异常(如唐氏综合征)。显然,临床语言学家必须处理大量的医学问题,而这些问题不是语言学其他分支的学者所关心的。但是和其他语言学家一样,临床语言学家也必须广泛利用语言概念和方法来研究前文提到的各种沟通障碍。下文将围绕这一方面展开讨论。

四、语言学和语言障碍

临床语言学家首先是语言学家。因此,临床语言学家也会使用理论语言学的基本知识,如语言学的概念、术语和方法来研究语言障碍。本节探讨臨床语言学家应用于语言障碍研究的一些术语、概念和方法,依次讨论语言学的7个分支学科:语音学、音系学、形态学、句法学、语义学、语用学和语篇学。除了简述每一个分支学科的研究范围,也将考察各个分支在描述特定语言障碍时的作用。限于篇幅,本节不会详述各种语言障碍,读者可参考笔者已发表的文章(Cummings 2008,2013b)和即将发表的论文《临床语言学:最新进展》。本节主要阐述儿童和成人语言障碍的具体表现,以及如何使用语言学来描述这些语言障碍。本节将例示临床受试者的语料来说明相关障碍。

(一)语音学

语音学是研究人类言语声音的学科,包含众多子学科:发声语音学——主要研究产生语音所需的发音运动;声学语音学——研究语音(声学语音)的物理维度(如频率);听觉或感知语音学——研究语音感知。语音学家有丰富的术语来描述语音产生的各个方面,这些术语包括发音器官(如腭)、发音部位(如双唇)和发音方式(如爆破音)。语音还可以根据发音特征进行进一步分类,如清浊特征,根据这一标准,语音/p、s、f/是清辅音,而/b、z、v/则是对应的浊辅音。除此之外,还有一些语音学术语能够描述语音产生过程中的气流类型(如肺音、声门音)和气流方向(吸气音和呼气音)。

语音学在临床语言学研究中的作用举足轻重。如果不参考语音学的术语和概念,临床语言学家就无法开展工作。正是通过语音学,我们才能将腭裂儿童或构音障碍成年患者的语音失真定性为明显异常,而非方言中正常的语音变异。下面显示了一些异常发音及原始语音转录:

语料1: 患有发展性构音障碍的儿童(Harris & Cottam 1985)

‘penny [????] ‘cotton [kx?s??n] ‘boat [bo:?s?]

语料2: 先天性耳聋的儿童(Smith 1975)

‘mean to [min ? stu] ‘new dog [nusd?χk]

语料4: 有获得性构音障碍的成人(Ball, Müller, Klopfenstein et al. 2009)

Ill ask you a few questions [kw?e??n?s] (0.25s) questions [kw?s?t?n?s]

语料1中,发展性构音障碍患儿用擦音代替清塞音。“penny”中的/p/被念成双唇清擦音[?],“cotton”中间和“boat”末尾的/t/都被擦音化,发成了[s?]。此外,尽管该儿童成功发出了“cotton”词首的

/k/,但紧随其后伴有一个软腭清擦音[x]。语料2中,先天性耳聋儿童在形成或释放塞音时插入了擦音,“mean to”和“new dog”中[t]和[d]的形成过程中都出现了齿龈擦音[s]。语料4中,患有多发性硬化症和获得性构音障碍的女士试图自我纠正“question”一词的发音。第一次尝试时,她用喉塞音[?]代替了齿龈清擦音/s/和清塞擦音/?/。在尝试修正时,她可以正确发出这些语音。

(二)音系学

音系学研究的是语言的声音系统。音位是语言中最小的有意义的声音单位。音系学关注的重点之一是语言中音位的模式以及这些模式如何传达意义。这些模式反映了音位的辨义功能。如果两个音位互相替换后会改变词语的意义,那么就可以说这两个音位是对立关系。有许多例子能够说明音位在语言中的辨义功能。例如在英语中,音位/p/和/b/在词首和词尾的位置上互相对立,如“pat”和“bat”,“pall”和“ball”,“lap”和“lab”,“pike”和“bike”。即使对正常发育的儿童来说,利用音位来表达语言意义也并非易事。当音位的对比功能还没有完全建立时,儿童的发音可懂度通常会较低,例如,他们可能会将“Kate”和“gate”都读作[ke?t]。

音系学也是临床语言学家需要掌握的重要语言学知识。语音障碍在幼儿中尤其常见,有统计(Shriberg 1994)显示,有60%的学龄前儿童都会有语音障碍,并且在儿科言语-语言治疗师的病例中,语音障碍占很大一部分。此类障碍可能并不伴有其他疾病,如神经损伤或颅面部异常。而在另一些情况下,语音障碍则发生在智力残疾或听力损失等病患儿童身上,并且还会伴有其他方面的语言损伤。除儿童外,成年失语症患者也会出现语音障碍,这种障碍被称为音位性错语。儿童存在的语音问题举例如下:

语料7: 患有歌舞伎面谱综合征的荷兰语女孩(van Lierde, van Borsel & van Cauwenberge 2000)

‘云 /w?lk?n/ → [w?k] ‘男孩 /j???n/ → [???] ‘自行车 /fits/ → [sis]

(以上为荷兰语发音)

语料8: 有智力障碍的儿童(Mackay & Hodson 1982)

‘page /pei?/ → [pei?] ‘basket /b?sk?t/ → [?g?] ‘glove /gl?v/ → [gl?f]

上述例子揭示了一系列音系加工过程,其中一些在言语障碍中很常见。语料7中,患有歌舞伎面谱综合征的荷兰语女孩同时患有黏膜下腭裂,她的言语中出现了3种不同的语音加工处理:在“云/w?lk?n/”的发音中出现了音节缺省——遗漏了音节/?n/;“男孩/j???n/”的发音中明显缺失了首辅音和末辅音;在“自行车/fits/”的发音中则出现了逆同化的情况,说话人用词尾/s/代替了词首的/f/。语料8中,智力障碍患儿的发音也显示出一些类似的加工障碍。例如“basket”一词的词首辅音和词尾辅音都被遗漏,同时伴有辅音从的减少,即用[g]替换/sk/。该患儿还表现出一些在其他儿童中未见到的语音加工,包括“basket”中的/k/被浊化成[g],以及在“page”和“glove”中,清化了元音后的浊音,用[?]代替/?/,用[f]代替/v/。

(三)形态学

每个词都有自己的内部结构。形态学领域的语言学家研究的正是这种结构。形态学是对构成单词内部结构的语素的研究。有些词是单语素的,如“daughter”,它无法被进一步分解成更多语素。而大多数词是由两个或更多的语素构成的,如“unhappiness”包含词根“happi”、前缀“un-”和派生后缀“-ness”3个语素。还有一些后缀具有语法功能,被称为屈折后缀,“walks”“playing”“prettiest”“mended”中,屈折后缀“-s”“-ing”“-est”“-ed”分别表示动词的第三人称单数、现在分词、形容词最高级和动词过去时。词根是自由语素或成词语素,而屈折语素和派生语素则是黏着语素。

在患有语言障碍的儿童和成人中,形态损伤并不少见。特异性语言损伤儿童会遗漏名词和动词的屈折后缀,却会将其添加在不该加的地方。成年失语症患者的语言表达能力下降,其口语输出也可能遗漏屈折语素。有一些证据表明,成年精神分裂症患者的语言可能会有包括遗漏后缀在内的形态损伤。部分形态错误如下所示:

语料9: 患有特异性语言损伤的儿童(Schuele & Dykes, 2005; Bliss, McCabe & Miranda 1998)

(a) ‘its long ways to go

(b) ‘… its still a points

(c) ‘I flied …

语料10: 患有精神分裂症的成人(Chaika 1982)

‘… I am being help with the food and medicate … and start to memory it …

上述語料中的形态错误包括屈折后缀和派生后缀的误用和遗漏。语料9中,特异性语言损伤儿童在不必要的情况下给名词“way”和“point”添加了屈折后缀“-s”;“flied”则是给动词“fly”添加屈折后缀“-ed”来构成过去式。语料10中,成年精神分裂症患者在“…I am being help…”中遗漏了屈折后缀“-ed”,在“medicate”和“to memory”中分别遗漏了派生后缀“-ion”和“-ize”(另一种解释是语法缺陷,误用动词“medicate”代替名词“medication”,误用名词“memory”代替动词“memorize”)。

(四)句法学

单个词可以通过不同方式组合成符合某一语言语法规则的句子。句法学研究的就是这些可能的组合方式。

句法学对临床语言学家而言尤其重要,因为语法障碍在儿童和成人出现的语言障碍中很常见。特定语言障碍儿童产出的句子经常出现助动词遗漏、宾格代词代替主格代词、实义动词词形使用错误、疑问句形式不规范的现象,并且可能会完全遗漏诸如介词之类的功能词。上述这些语法问题也会出现在智力障碍儿童身上,他们常伴有某种综合征。成年失语症患者也表现出明显的句法障碍。通常,名词、动词和形容词等实词会保留在言语中,而介词和冠词等功能词则会遗漏。由此产生的口语输出与电报语言非常相似(因此这种失语症叫“语法缺失性失语症”)。成年精神分裂症患者的语言则经常出现从句结构受损的情况。以下是一些句法缺陷的语料:

语料12: 患有表达性特异性语言损伤的儿童(Moore 2001)

(a) ‘Why he fall in the car?

(b) ‘He eating

(c) ‘Hers painting a flower

语料13: 患有FG综合征和胼胝体发育不全的男孩JB(McCardle & Wilson 1993)

(a) ‘I go sleep uncle room, I sleep uncle bed (54个月)

(b) ‘I go fight doggie (67个月)

语料(12a)中,表达性特异性语言损伤患儿使用了一种不成熟的疑问形式——简单地将“why”放在陈述句的开头,却没有使用助动词,因此无法通过主格代词和助动词的倒装来构成疑问句;(12b)遗漏了助动词“is”;(12c)成功地使用了一个助动词,但代词却使用了宾格“her”而不是主格“she”。语料13中,FG综合征患儿出现了许多语法错误。他不会使用所有格形式(s),把“uncles room”说成“uncle room”;句中不仅遗漏了介词,如“sleep [in] uncle room”,而且在名词短语前遗漏了限定词,如“[my] uncle room”和“[the] doggie”;“go sleep”和“go fight”中,两个动词直接搭配使用,中间遗漏了“and”或“to”。

(五)語义学

语义学是研究词和句子意义的分支学科。其中涵义和指称是语义研究中的两个重要概念。“涵义”强调语言内部的意义,这一概念可以通过词汇之间的关系进行描述。这些关系包括同义、上下位义、整体-部分义、一词多义、同音异义/同形异义和反义。“指称”是语言外部意义的基础。语言中的词既可指人或物(即“指称对象”),也可指属性的集合(即“引申”)。此外,语义学家也运用不同的理论方法研究语义,其一是语义成分分析法,即根据语义成分或语义基元分析词的意义。例如“女人”一词的含义包括3个语义基元[人类][雌性]和[成年]。

语义学理论丰富,是临床语言学家进行语言学研究的一个重要分支。语义损伤是患有语言障碍的儿童和成人的共同特征。特异性语义损伤儿童会发生命名错误问题,他们会把目标词命名成与其相关的词语(如用“shoe”代替“foot”)。智力障碍儿童可能难以根据语义场(如水果和交通工具)给词分组。许多成年失语症患者产生的语义性错语可以利用词汇关系来分析,比如上下位关系和反义关系。失语症患者产生的一些词语替换可以从语义成分或语义基元的维度分析,如用“heart”代替“love”的患者显然是在用一个表具体义的词代替一个表抽象义的词。语义联想是导致许多成年精神分裂症患者语言使用怪异的主要原因。由于词汇语义表征受到影响,失智症患者会出现找词困难和词素使用不正确的等现象。以下语料显示了上述一些语义障碍:

语料15: 患有FG综合征和胼胝体发育不全的男孩JB(McCardle & Wilson 1993)

(a) E: ‘Tell me about your dog. JB: ‘It go woof woof.

(b) ‘Daddy have a pretty (被要求称说手表)

(c) ‘fire, burns (被要求称说火柴)

语料16: 患有韦尼克失语症的74岁女性JT(Buckingham & Rekart 1979)

(d) HWB: ‘Its hot outside. JT: ‘It wasnt cold for me.

(e) ‘I would be able to hear you better with than than this eye…

(f) ‘Theyre too big! Theyre too big! They gotta make bigger for my feet…my shoes are little arent big enough!

(g) ‘Well, thats the fingers… (被要求称说指关节)

语料15中,FG综合征患儿的词汇能力不完整,表现为使用拟声词“woof”代替动词“bark”;他还同时出现了找词困难的问题,当要求他称说手表(watch)和火柴(match)时,他使用迂回表达来掩饰找词困难,围绕这一物品,说了一些与该物品相关的话。语料16中的成年韦尼克失语症患者使用层级反义词“cold”代替目标词“hot”(16d),“big”代替目标词“small”(16f);在(16e)中,用同样来自身体部位语义场的“eye”代替目标词“ear”;在(16g)中,用具有整体-部分关系“fingers”代替目标词“knuckles”(“knuckles”是“fingers”的部分)。

(六)语用学

许多话语传达的意义往往超出了其真值条件或语义内容。语用学是语言学的一个分支,它研究语言在语境中的意义类型。除了用于解释言外之意,语用学还关注在不同语境里,同样的话语如何发挥不同功能。比如“地里有头牛”这句话,在一种语境中可能具有告知功能,而在另一语境中则具有警示功能。语用学还有一些重要概念,包括“预设”(说话人和听话人共同认为理所当然或假定的意义)、“指示语”(与话语的时空语境相关的术语,比如“这儿”和“今天”)、“礼貌”,以及会话互动的各个方面,如“话轮转换”和“话题管理”。

语用障碍可能伴随着结构性语言(如句法、语义)损伤,也可能独立于结构性语言损伤而单独出现。笔者(Cummings 2009,2012,2014)对这些语用障碍进行过研究,比如自闭症谱系障碍儿童不能识别说话人话语中的含意(即言外之意)、不能恰当地使用指示语、不能在对话中引入听话人感兴趣的话题;大脑右半球受损的成人可能会用直接、具体的方式来解读隐喻或习语等富有内涵的非字面话语;精神分裂症患者可能会说一些不礼貌的话。此外,如果这些患者未能遵守格莱斯的关系准则、数量准则以及方式准则,可能会分别导致话语的离题、冗长或信息不足以及不合逻辑的问题。遭受创伤性脑损伤的成人可能会表现出较差的话题管理技能,或者在与他人交谈时无法进行有效的话轮转换。以下语料呈现了上述部分语用障碍:

语料19: 以下片段来自于Abusamra, C?té, Joanette et al.(2009:77~78),该对话发生在检查者(E)和一个右半球损伤的男性患者(P)之间。患者被要求解释MEC协议中的一个隐喻的含义(Joanette, Ska & C?té 2004).

E: What does this phrase mean: My friends mother-in-law is a witch?

P: Lets change also one word: My son-in-laws mother-in-law is a witch?

E: And so what does it mean?

P: I know she is a person who hasnt had a pleasant life, throughout her marriage. That…that shes about to be separated from her husband; Im referring to the mother-in-law of my son-in-law (ha, ha, ha)

…

P: Its absolutely clear. My friends mother-in-law has many brooms…no! My friends mother-in-law practices black magic.

语料20: 精神分裂症患者,回答医生的提问(Thomas 1997)

‘Then I left San Francisco and moved to…where did you get that tie? It looks like its left over from the 1950s. I like the warm weather in San Diego. Is that a conch shell on your desk? Have you ever gone scuba diving?

以上语料呈现出一系列临床常见的语用障碍。在语料19中,P对隐喻“…is a witch”的解释在本质上是具体和字面的。在阐述这一隐喻的意义时,P仅仅指出了包含在“女巫”一词语义中的常规属性,如加入宗教派别、使用黑魔法,而未涉及其隐含义。语料20显示,这位精神分裂症患者无法正确运用关系准则。起初,这位患者似乎对医生关于他是如何来到美国某个城市生活的问题做出了相关的回答,但他的回答很快就偏离了主题,变得与主题完全无关。在这个回答中还有另一个语用异常现象,即该患者对医生领带的评论违反了医患间通常应有的礼貌。

(七)语篇学

除了对句子及其组成部分的研究外,还要通过考察句子和语篇中其他句子的相互关系才能揭示语言的许多重要特征。现在语篇学已被列为语言学分支学科,证据是针对特定语境下的话语过程(如媒体话语、机构话语和专业话语)的研究激增。语篇研究者对语篇的句段之间如何衔接十分感兴趣。一个叙事语篇可能包含许多衔接环节,但如果它没有形成一个主题或遗漏了理解语篇内容所需要的重要信息,则可能无法体现语篇的连贯性。因此,一篇购买新衣服的陈述,如果不涉及购买的目的(如参加朋友的生日聚会),即使实现了衔接,也不一定能达到连贯。

患有语言障碍的儿童和成人可能存在严重的语篇障碍。患有自闭症谱系障碍的儿童和成人对指称表达的使用经常出现问题,主要是因为他们在心智理论能力上发生困难(见Cummings 2013c,2013d)。如果一个儿童无法想他人之所想,那么在和别人聊天时,往往无法意识到听话人并不了解话语中的指称词缺乏参照对象。通常情况下,遭受创伤性脑损伤的儿童或成人尽管语言结构技能完好,但可能会出现许多语篇问题。譬如,话题重复且信息量不足,或者话语离题,语篇内容涉及大量不相关的细节,导致信息过量。以自我为中心往往是右半球受损和精神分裂症成年患者叙事话语的一大特征。一般来说,这类叙事通常是谈个人经历,既无法引起听众的兴趣,也与叙事的目标和目的无关。下面的语料反映了上述一些语篇问题:

语料22: 女孩,7岁4个月,患有创伤性脑损伤,被要求叙述被蜜蜂叮蜇的经历(Biddle,McCabe & Bliss 1996)

‘Ummm, I, once, there was a, we went. There was a for. There was this umm fort. A tree fell down. And there was dirt, all kinds of stuff there. It was our fort. And one day, I have a friend named Jude. … I stepped on a bees nest. And they chased us all the way back …

语料22中的女孩存在许多语篇问题。她使用的一些指代语缺乏明确的指称对象(如“all kinds of stuff there”);用于展开故事的时间表达也出现了错用(如“And one day, I have a friend named Jude”),“one day”這一时间表达与对朋友的介绍很不相宜。还有几个地方出现了重复和离题。例如,女孩详细描述了她被蜜蜂叮蜇的部位,然后讲述她在朋友家医疗救治,随后又重新进一步讨论她被叮蜇的部位。她还详述了堡垒,接着离题谈论一棵树和泥土,之后又回到堡垒。此外,她也违反了一些格莱斯准则,包括数量准则(过于详细地描述了每个朋友被叮蜇的部位)、关系准则(偏离话题,开始谈论不相关的话题,比如朋友的小猫)和方式准则(在朋友家接受药物治疗的描述令人困惑、模棱两可且相互矛盾)。

五、总 结

相较于句法学、语义学等分支学科,临床语言学没有获得学科内的足够重视。本文论证了语言学在描述和分析语言与交际障碍相关研究中的核心作用,旨在提高传统语言学对临床语言学的重视。语音学、音系学、形态学、句法学、语义学、语用学和语篇学这些语言学分支学科都为理解语言障碍做出了重要贡献。可以说,对语言障碍的描述无法脱离语言学的概念和框架,因此有必要重新考虑临床语言学在语言研究中的地位。临床语言学,顾名思义,是所有语言学家共享概念与方法的临床应用。如若不然,则会歪曲这门重要语言学学科的本质。

本文致力于向读者介绍临床语言学。该学科领域的研究已在更广泛的临床背景下获得新定义并逐步生根。在此背景下,临床医生们评估和治疗语言障碍及交流障碍,同时还承担其他相关的专业工作。此外,本文详细考察了人际交流循环,从说话人到听话人,从交流意图的产生到获取。这是一个包含认知和语言加工的复杂循环,语言和交流障碍的每一个主要类别都被描述为这一循环中的一个故障点。通过使用来自临床受试者的数据,本研究阐述了7个语言学分支学科在理解这些疾病中的具体作用。然而,本文没有探讨语言学理论发展对语言障碍研究的贡献,也没有考虑语言障碍研究对语言学理论发展的贡献。这些议题在笔者即将发表于《国际语言研究期刊》的《临床语言学:最新进展》一文中将进一步讨论。

参考文献

Abusamra, V., H. C?té, Y. Joanette, et al. 2009. Communication impairments in patients with right hemisphere damage. Life Span and Disability 12(1), 67?82.

Ball, M., N. Müller, M. Klopfenstein, et al. 2009. The importance of narrow phonetic transcription for highly unintelligible speech: Some examples. Logopedics Phoniatrics Vocology 34(2), 84?90.

Biddle, K. R., A. McCabe & L. S. Bliss. 1996. Narrative skills following traumatic brain injury in children and adults. Journal of Communication Disorders 29(6), 447?469.

Bliss, L. S., A. McCabe & A. E. Miranda. 1998. Narrative assessment profile: Discourse analysis for school-age children. Journal of Communication Disorders 31(4), 347?363.

Buckingham, H. W. & D. M. Rekart. 1979. Semantic paraphasia. Journal of Communication Disorders 12(3), 197?209.

Chaika, E. 1982. A unified explanation for the diverse structural deviations reported for adult schizophrenics with disrupted speech. Journal of Communication Disorders 15(3), 167?189.

Crystal, D. 1997. The Cambridge Encyclopedia of Language (2nd edn.). Cambridge: Cambridge University Press.

Cummings, L. 2008. Clinical Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Cummings, L. 2009. Clinical Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Cummings, L. 2012. Pragmatic disorders. In H. J. Schmid (Ed.), Cognitive Pragmatics, 291?315. Berlin and Boston: Walter de Gruyter.

Cummings, L. 2013a. Pragmatics. In N. Whitworth & R. A. Knight (Eds.), Methods in Teaching Clinical Linguistics and Phonetics. Surrey: J & R Press.

Cummings, L. 2013b. Communication Disorders. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Cummings, L. 2013c. Clinical pragmatics and theory of mind. In A. Capone, F. Lo Piparo & M. Carapezza (Eds.), Perspectives on Pragmatics and Philosophy. Dordrecht: Springer.

Cummings, L. 2013d. Pragmatic disorders and theory of mind. In L. Cummings (Ed.), Handbook of Communication Disorders. Cambridge: Cambridge University Press.

Cummings, L. 2014. Pragmatic Disorders. Dordrecht: Springer.

Harris, J. & P. Cottam. 1985. Phonetic features and phonological features in speech assessment. British Journal of Disorders of Communication 20(1), 61?74.

Joanette, Y., B. Ska & H. C?té. 2004. Protocole Montréal Devaluation de la Communication (MEC). Isbergues, France: Ortho-Edition.

Mackay, L. & B. Hodson. 1982. Phonological process identification of misarticulations of mentally retarded children. Journal of Communication Disorders 15(3), 243?250.

McCardle, P. & B. Wilson. 1993. Language and development in FG syndrome with callosal agenesis. Journal of Communication Disorders 26(2), 83?100.

Moore, M. E. 2001. Third person pronoun errors by children with and without language impairment. Journal of Communication Disorders 34(3), 207?228.

Schuele, C. M. & J. C. Dykes. 2005. Complex syntax acquisition: A longitudinal case study of a child with specific language impairment. Clinical Linguistics & Phonetics 19(4), 295?318.

Shriberg, L. D. 1994. Developmental phonological disorders: Moving toward the 21st century—forwards, backwards, or endlessly sideways? American Journal of Speech-Language Pathology 3(3), 26?28.

Smith, C. R. 1975. Interjected sounds in deaf childrens speech. Journal of Communication Disorders 8(2), 123?128.

Stemberger, J. P. & B. H. Bernhardt. 1997. Optimality theory. In M. Ball & R. Kent (Eds.), The New Phonologies, 211?245. San Diego, CA: Singular Publishing Group.

Thomas, P. 1997. What can linguistics tell us about thought disorder? In J. France & N. Muir (Eds.), Communication and the Mentally Ill Patient: Developmental and Linguistic Approaches to Schizophrenia, 30?42. London: Jessica Kingsley Publishers.

van Lierde, K. M., J. van Borsel & P. van Cauwenberge. 2000. Speech patterns in Kabuki make-up syndrome: A case report. Journal of Communication Disorders 33(6), 447?462.

责任编辑:王 飙