看得见的年味:苏州桃花坞木版年画

◎钱锦华

(江苏苏州 215000)

民间木版年画在中国有着悠久的历史,可以追溯到汉代用于避邪的“桃符”之类的门画。民间木版年画是我国民众喜闻乐见的艺术形式,更与民众的日常生活息息相关,反映了普通百姓的生活追求以及民俗信仰。大量经典性的年画作品,如今已成为中国一些地区乃至整个民族的文化符号。苏州桃花坞、天津杨柳青、山东潍坊杨家埠、开封朱仙镇并称为中国四大民间木版年画重镇。2006年5月20日,苏州桃花坞木版年画经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

一、桃花坞木版年画的起源与发展

在中国,民间木版年画是随着雕版印刷术的产生而发展起来的。桃花坞木版年画,源于宋代的雕版印刷工艺,由绣像图演变而来,至明代发展成为民间艺术流派。明代苏州刻印的戏曲、小说、插图盛行,受宋、元、明画家们的长期参与、影响,苏州桃花坞木版年画到了清雍正、乾隆年间进入鼎盛时期。清雅细秀、构图复杂是其主要特色。风俗年画尤具独创性,其“仿泰西笔法”现象在中国民间艺术中独树一帜,作品线条排列细密匀正,吸收了西洋的焦点透视表现方法,讲究明暗,模仿铜版画效果。

从国外收藏者的桃花坞木版年画中,可以清楚地看到《仕女图》中的“姑苏信德号”字样,《泥金报喜》画面中的“姑苏季祥吉发行”字样。苏州古称平江,又称“姑苏”。学术界便将雍正、乾隆年间的木版画命名为“姑苏版画”,誉为“姑苏版”。据称雍正、乾隆年间的年画作坊多达五十多家,且主要分布在苏州城外山塘街和城内桃花坞一带。

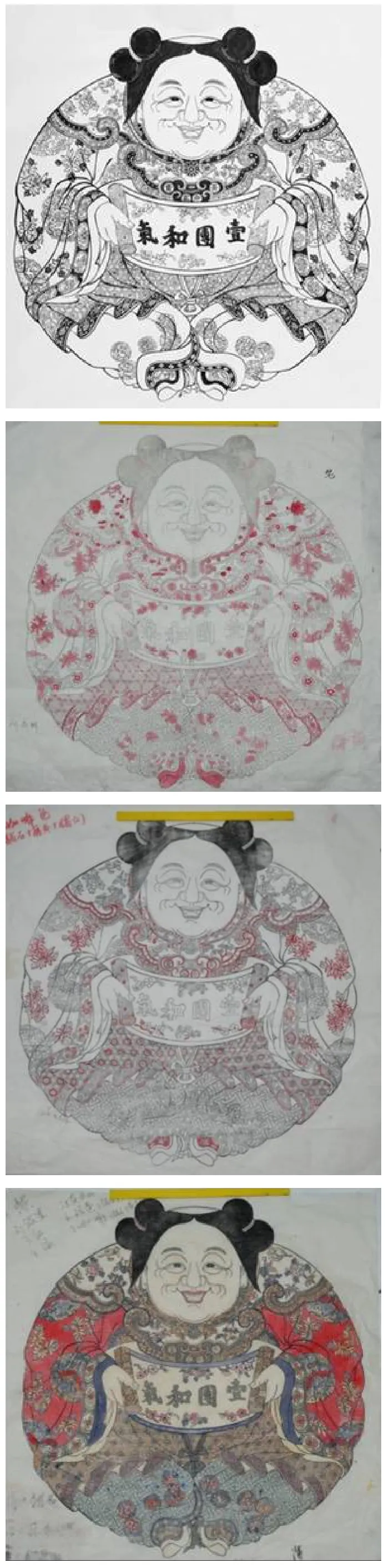

乾隆版《一团和气》复制品

目前所见的作品有雍正、乾隆年间的《阊门图》《姑苏万年桥》 《三百六十行》 《山塘普济桥》 《姑苏虎丘志》等,这些刻绘精丽的作品既吸收了西洋绘画的透视明暗,又不失传统中国画技法,可谓中西合璧、相得益彰。姑苏版画曾是古丝绸之路上文化联系的纽带,其在文化输出上占有重要地位,因此,在东西方艺术交流史上,清代康熙至乾隆早期可谓是姑苏版画海外输出的黄金时期,也是姑苏版画史上一页重要的篇章。英国大英博物馆中国版画绘画藏品部学者王小明介绍,1685年康熙皇帝宣旨开放海禁,设立江浙四处海关进行贸易。大量的欧洲商人、植物学家、传教士从开放口岸进入内地,姑苏版画就是在这一时期以私人贸易方式,从中国的东南沿海销往欧洲。欧洲对姑苏版画的追捧从17世纪开始,一直到18世纪末才减弱,史称“中国风艺术时期”。英国著名书店“寒山堂”藏有传世数量最多的姑苏版画。这一时期的版画兼具中西特色,风格十分鲜明,影响了19世纪前欧洲的审美。日本的浮世绘版画也同样吸收、借鉴了姑苏版画的创作元素,其美学风格受到姑苏版画的深远影响。日本的小野忠重在《中国的版画》中说:“中国的年画感动了日本的浮世绘版画家……浮世绘的新构思无不以此为参考。”就是这一时期的版画,被日本版画史家称之为“苏州版画”。

清同治、光绪以后,经济萧条,内外战争连绵不断,市场规模日趋缩小,年画外销也逐渐停止。桃花坞木版年画的销售对象转向以农民为主,市场逐渐走向农村,接近民俗的形式。且多以适应农村生产、生活习俗、居室环境的需要,成为地道的为农民所喜闻乐见的装饰品,风格特色也随之表现出鲜明的乡土气息,内容和风格上也更好地反映出农民的生活愿望和欣赏习惯。较之前期作品,后期桃花坞木版年画无论在思想上,还是在表现形式上显然单纯得多,朴素得多,作品题材增加了不少反映农村生活的内容。画面上多采用富有装饰性的夸张手法,色彩运用上以大红、桃红、黄、绿、紫和淡墨组成基本色调,更丰满热闹,与劳动者更为贴近。而清末桃花坞地区又是年画的刻印和集散中心。所以,后人就将清后期在苏州刻印的受到广大农民欢迎的木版年画称作为“桃花坞木版年画”。

从现存的桃花坞木版年画作品中,能看到当时年画铺字号名称的,有“张星聚”“吕云台”“宏泰”“王荣兴”“陈同兴”“吴锦增”“鸿运阁”等。在画幅上署名的有桃坞主人、桃溪主人、墨浪子、墨林居士和吴友如、周梦蕉、何俊元、嵩山道人等。在这一时期,桃花坞木版年画无论在题材内容和体裁形式上都已非常丰富,艺术特色强烈,具有较高的艺术鉴赏价值,深受民众喜爱并成为我国南方民间主要的年画消费品。

新中国建立后,特别是20世纪80年代后,一批从事桃花坞年画制作的设计人员,不断推陈出新,创作了一大批内容、形式、技法皆有新意的年画,融进了鲜明的时代气息和艺术个性,增强了桃花坞木版年画的艺术生命力,形成了新的艺术风格和特点。在年画题材的选择上,多以苏州的小桥流水、粉墙黛瓦、枕河人家、村姑少女、吴地习俗、苏州园林等为内容,画面充满了江南水乡的风俗人情和神韵,具有强烈的地域性和纯朴清新的乡土气息。涌现了张晓飞、王祖德、凌虚、房志达、叶宝芬等一批卓有成就的年画作者和刻印传承人,使桃花坞木版年画在创作刻印上有所突破,达到了一个新的艺术境界。

二、桃花坞木版年画的内容与体裁形式

桃花坞木版年画是苏州特有的民间文化遗产,是苏州的一张文化名片,它与苏州园林、刺绣、评弹、书画一样,名播海内。作为民间庆祝春节的一种传统民俗作品,木版年画多以写实与装饰、写人与写景相结合的简明而夸张的手法,表现欢乐、幸福和吉祥等题材,但随着历史的发展和时代的变迁,内容与体裁也层出不穷。这些人们所喜闻乐见,品种繁多的木版年画,都直接或间接地表达了人民求福禳灾的美好心愿。就内容而论,大体可分为八种。

1.门画、神像类年画。多表现为人们年节时朴素的美好心理和愿望,“驱凶辟邪、增福添寿”。如门神《秦叔宝、尉迟恭》《燃灯道人、赵公明》《天官五子》《姜太公》《张天师》 《钟馗》 《张仙射天狗》 《关公》 《三星图》等。

2.戏文类年画。清代年画大量描绘了戏文故事,既适应了年节的娱乐性,又起到传播历史知识和民间传说的作用。一般画面情节生动,场面热烈,人物形神兼备,迎合了“画面有戏、百看不厌”的欣赏要求,特别受妇女和孩童的青睐。如《穆桂英大破天门神》 《四郎探母》《珍珠塔》 《西厢记》 《三笑姻缘》等。

3.农事年画。颂扬男耕女织、勤俭致富的美德,期盼一年中,能够风调雨顺,五谷丰登,六畜兴旺。如《春牛图》 《黄猫衔鼠》 《报晓图》等。

4.节令风俗年画。多表现各种节令的欢乐生活,它以特有的乡土气息、地方色彩和风俗人情给人以亲切感。如《端阳喜庆》《虎丘灯船胜景图》等。

5.瓶花吉祥年画。年画中花卉也是常见的题材,其搭配多为“口采”,以迎合人们“画中寓吉利,才得人满意”,也就是说画里有寓意,能够讨吉利。如《花开富贵》《凤穿牡丹》 《猫蝶富贵》等。

6.时事新闻年画。鸦片战争之后,时事新闻年画在年画中开始流行。此类年画大多记载历史事件,表达大众的爱国热忱和赤子之心。如《法人求和》 《长门捷报》《刘军得胜图》 《苏州火车开往吴淞》 《洋灯美人》等。

7.岁朝吉庆年画。多反映人们对幸福生活的向往和追求,对后代健康成长的美好愿望。如《和气致祥》 《福寿双全》 《寿》 《福》 《榴开百子》 《百子图》 《金鸡报晓》《金钱虎》 《九狮图》 《麒麟送子》等。

8.实用装饰性年画。以装饰图案为主,并重“口采”,因而又称“口采花”纸,深受人们的喜爱。如《香斗纸》 《炮仗纸》 《糊壁纸》 《果盒纸》等,品种繁多。

桃花坞木版年画的形式以门画、中堂、条屏为主。就桃花坞木版年画的开张而论,有整张(全张)、对开、三开、四开、八开、十二开不等,其式样有横式、竖式两种。除门画成对外,戏文故事有上下两幅,一般均为单幅。画幅的尺寸,直幅的有大至四尺的“中堂”、小至五寸左右的“神马纸”及二寸大小的“蛋面”(贴在蛋面上的小画片)。

戏曲故事年画多为四开横幅,品种繁多。门画通常贴于门上,如大门贴武门神:神茶、郁垒、秦琼、尉迟恭等。二门贴文门神:天官赐福、财神进宝等。堂屋、房门上一般贴吉祥人物门画:福、禄、寿三星、麻姑献寿、刘海戏金蟾、神虎等;中堂,挂在堂屋正面墙上,裱成卷轴形式,两旁配以对联,内容有《福禄寿三星》《和合二仙》,也有山水花鸟等题材;屏条有春、夏、秋、冬四季风景,梅、兰、竹、菊等花卉为装饰居室之用,构图优美,色彩鲜艳;斗方则用于贴在灯面或用于食品、水果篓包装,以增加其装饰广告效果。

三、桃花坞木版年画的艺术特色和制作

桃花坞木版年画线条劲健、构图丰满、色彩鲜艳、造型夸张。采用一版一色的制作工艺,具有强烈的地方风格和民族特色。在四百多年自身发展的历史脉络上,有着明显的风格倾向,鼎盛期表现的是封建市井文化,后期则为近代乡村民俗文化。

在清雍正、乾隆年间至鸦片战争之前的鼎盛期内,清雅细秀、构图复杂是其主要特色。这时期的作品有四个较为突出的特点。

1.接近传统绘画形式,在艺术上成就较高。如《琴棋书画》。

2.雅俗共赏。画法最精、刻工最细、结构最复杂、幅面最宏大的多为城市风景画,是寄兴于充溢着市民情趣的都市风光。不仅刻画了各种繁华的实际场所,热闹的贸易集市,同时穿插着人们的种种活动,不厌其烦地反映着当时的社会背景、人文活动和民间生活,更像是一卷卷鲜活直观的历史画轴。如《姑苏阊门图》《三百六十行》《山塘普济桥》等都是将市井生活淋漓尽致地加以展示的作品。

3.本土艺术受到西方艺术影响并大胆借鉴西方艺术。其“仿泰西笔法”现象,在中国民间艺术中是独树一帜的,作品线条排列细密匀正,吸收了焦点透视的表现方法,讲究明暗,模仿铜版画效果。如《苏州万年桥》、法泰西画意《百子图》、仿泰西笔法的《山塘普济桥》。

4.宏构巨作。都是三至四尺,甚至整张纸精印。如《苏州万年桥》《山塘普济桥中秋夜月图》《西湖胜景图》《西湖行宫图》等,幅面高达一米左右,宽度为半米多。

清同治、光绪以后,桃花坞木版年画销售对象转向以农民为主,风格特色也随之表现出鲜明的乡土气息。如反映耕织农事的《春牛图》《金鸡报晓》《逼鼠蚕猫》,反映时事新闻的《长门捷报》《法人求和》等,还有多种形式的戏文历史故事、民间传说、美女、娃娃人物等。这一段时期桃花坞木版年画从内容到形式,多以适应农村生产、生活习俗、居室环境的需要。在画面的处理上,对形象多采用富有装饰性的夸张手法来处理,线条简练刚挺,尤其是在色彩的运用上,以成块的大红、桃红、黄、绿、紫(或蓝,一般的是用紫不用蓝,用蓝不用紫)和淡墨组成基本色调,画面更为鲜艳明快,构图丰满稳重,具有浓厚的装饰性和趣味性。

围绕为什么“进”、为谁“进”、怎么“进”等问题设计“三进”理念,遵循教材撰写规律、教学发展规律、学生成长规律,是对“三进”活动的顶层设计和根本指引。加强“三进”理念优化研究,将其精神贯穿于全员育人、全方位育人、全过程育人之中,有利于习近平新时代中国特色社会主义思想的统领功能得以充分彰显。

桃花坞木版年画的制作,首先是由创作人员根据题材内容、意境,设计出画稿,然后在画稿上用透明纸勾出墨线稿。墨线稿线条要有骨力,挺拔,细而不弱、粗而不野,线条要清晰明快,疏而不散、密而不粘,便于刻制,然后将墨线稿反贴在梨木版上进行刻制。

桃花坞木版年画是通过刻和印来完成。虽然其最后的艺术效果取决于画稿,但刻版工艺是非常重要的环节。如刀法、刀痕、木质、木味等都是通过刻版来体现的。刻版既是一项很辛劳的工作,更是一种艺术、技术性很强的环节。民间木版年画朴拙简练的特点和版画味,都是由刻版艺人完成的,所以,从某种意义上说刻版可谓是二度创作。

一个优秀的刻版艺人需要经过十多年的学习实践,才能达到娴熟的程度,这中间固然需要天分,还需要能适应较长时间聚精会神工作的专注。精力不集中是很难成为一个优秀刻版艺人的。而一位优秀刻版艺人不仅要有娴熟的技术,对画面的内涵也要有深刻的理解,只有这样才能做到得心应手。

桃花坞木版年画的刻版步骤,主要有选材、反贴画稿、刻制线版、擦样填套、分刻色版五道流程。

乾隆版《一团和气》刻版分版流程(部分)

1.选材。木刻年画的材料要求木材木质坚硬,木纹细密,无节疤又不容易翘裂。一般用梨木做刻版材料。最好把板材放入水池浸泡,使板材日后不易变形开裂。版片厚度通常为一到二寸,由木工按要求尺寸拼出大小板子,然后用木砂皮砂平、砂光,使板子的拼缝平整。

2.反贴画稿。有了好的板坯,就可以反贴画稿,在板坯上均匀地涂上糨糊,将用拷贝纸勾出的墨线稿,用棕刷轻柔地刷平在板坯上,但不可有皱褶。

3.刻制线版。一幅好的桃花坞木版年画的线版刻制,要求线条流畅,富有版味、经久耐用、体现原作风貌。木刻年画的刻版全凭手中的一把拳刀,其方法有“发、衬、挑、复”四种。“发刀”是用刀在线条右边向内发划。“衬刀”是在线条右边相距约一厘米的地方所衬的一刀。然后用挑刀在“发刀”“衬刀”和墨线间挑去木面,一根线条就刻出来了,线条刻出后,到敲底前又必须先在线条着根处再复一刀,要比前三刀略深,以便在敲底时既能顺利地敲出空间,又能保证线条根底的牢度。以上四种刀法,可以刻出画面上的直线条。另外,刻边线的长线条可以用一种“拖刀”法,方法是依照铁尺下拖一刀,使线条挺直。一般刻线,分直型和坡型两种。直型线条,线面和线根几乎垂直,这种刻法线条久印不易走样变粗,但容易折断;坡型线条,从线面向下到线根处成斜势,使线条截面成梯形状,这种刻法虽然不易折断,但久印后线条就会走样变粗,如何运用,需根据实际情况决定。一般是:长线条应当“坡”一些,以保证其牢固;短线条宜“直”一些,以便印刷时线条清晰。刻十字交叉线时,两端线条宜“坡”,交叉处应“直”,这样交叉处才不会被墨汁所淤。

墨线版刻出以后(套版也如此),所余空白的地方均应用凿剔光、推平,叫作“敲底”。方法是先用“弯凿”剔去木版上的空间,再用“扁凿”凿平,接着根据空间大小不同的情况使用“大剔空”“二剔空”“韭菜边”“针凿”“修根凿”等敲底,最后用扦凿扦平版底。敲底的深浅应是:小面积浅些,大面积深些,但底面应平整,以便于印刷。

5.分刻套色版。每刻一块套色版,均需重复“擦样”一次。套版“上样”结束,干后就可填色套版并进行套色版的刻制。

木版年画的刀法,真正的诀窍还要在不断的苦练中得出,要达到所谓“刀头具眼,指节通灵”的境界,非一朝一夕所能成。

印刷是最后一道工序,也是前两道工序成败的保证。桃花坞木版年画采用“分版套印,单线平版,平刷平印,每版一色”的方法,符合桃花坞木版年画内容广泛丰富、色彩鲜明、造型生动、富有装饰趣味性的特点,形成了自己独特的风格。印刷时先印墨线版,然后再根据画稿的颜色分版套印,印刷用的棕刷、棕帚都是艺人们自己亲手制作的。传统年画通常用色为大红、桃红、黄、绿、紫和淡墨等5至8种套色。无论套色版多少,每版一色,不分浓淡,平刷印出,巧用“环色”即两种套色重叠造成复式,可丰富色彩的变化。印刷时力求套版准确无误、色彩明快,画面洁净无污。每印一套色,纸面受到一定程度的潮湿,不仅纸有收缩性,色彩也容易染糊,会影响下一套色彩的准确性,这就需要进行隔水处理。办法是在每隔七八张中间隔一张干燥的纸板,隔水时间为30分钟左右,但应注意时间不宜过长,否则纸张过干,第二套就印不匀甚至印不上去。印刷这道工序,一套色必须一手完成,不能拖延。最后一套的隔水时间可长些,待纸上水分半干时下料,摊开晾干,以待检验入库。

总之,在整个印刷过程中,印刷工需一丝不苟地逐一完成看墨线版、套版、冲色用胶、上料(纸)、模版、擦印、隔水等多道工序,其中模版是套印中的关键,做到墨线版与套色版丝丝入扣,准确无误,使印刷的作品和原稿不失真。最后再进行装裱,一幅年画才算完工。

四、桃花坞木版年画工艺的保护传承

由于时代的变迁,审美情趣的转移,加上高科技印刷技术,桃花坞木版年画在很长一段时间内已少有人关注,面临艺人断代,后继乏人。

2001年,为了继承和发展苏州桃花坞木版年画,经多方协调,苏州市委、市政府决定将苏州桃花坞木刻年画社划转苏州工艺美术职业技术学院。利用学院传统工艺美术的教育优势,桃花坞木版年画在新的历史时期得到了有效的继承和发展。苏州工艺美术职业技术学院以校企合作的“桃花坞模式”培养年画传承人,在全国工艺美术高等院校中开创了非物质文化遗产传承保护的先河。建立“大师工作室”制人才培养模式,聘请国家级非物质文化遗产代表性传承人房志达和省级非物质文化遗产代表性传承人叶宝芬,遴选有志于从事非遗传承的学生加以培养,开设年画研修班6期(计28名),为苏州桃花坞木刻年画博物馆输送了3名年画人才,在年画社也形成了四代共8位新传承人的传承格局。学院还把非遗元素融入广告设计、陶艺、服装设计、工艺美术等多个专业中,课堂教学中迸发的创意和灵感,被植入到年画社文创产品的开发中,使传统文化重新焕发出生命力

学院同时还成立了桃花坞木刻年画研究所进行年画作品和资料的收集、整理以及理论的总结和提升。2005年6月,整理编纂了《典籍中的桃花坞木刻年画》,全面反映了文献中的桃花坞木版年画。2007年,着手编纂《苏州桃花坞木刻年画集成》一书,近年还完成了“首批国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录”项目、2015年江苏省非物质文化遗产保护“记忆工程”实施项目之“桃花坞木版年画”项目;汇编半个世纪以来桃花坞新年画作品的《桃花坞新年画六十年》一书在2016年获得了中国第25届“金牛杯”优秀美术图书“装帧设计金奖”。

为利用项目申报,在苏州非遗办传承保护基金的支持下,桃花坞复制了一批优秀传统作品,不仅挖掘、传承了雕版印刷技艺,同时填补了复制清代中期(姑苏版)木版年画的空白,《苏州日报》《姑苏晚报》均作了专题报道。其中复制的乾隆版《一团和气》获第十二届中国民间文艺“山花奖”民间工艺美术作品精品奖。

苏州桃花坞木版年画是苏州的一张亮丽名片,它承载着江南文化的习俗,是苏州风土人情的记录载体,具有浓郁的生活气息。挖掘、探讨和研究桃花坞木版年画,对于弘扬中华民族的传统文化有着非凡的重要意义。

———山西木版年画展在山西美术馆成功举办