地方应用型高校有机化学课程的教学改革

周晓玉 陈 霞 田茂军 刘海龙

(六盘水师范学院化学与材料工程学院,贵州 六盘水 553004)

在教育教学新政策指导下,进行化学类专业的专业基础课程改革,推动创新创业教育,打造“金课”、拒绝“水课”,引导提升本科教学质量和人才培养质量,是一项具有意义的工作[1-8]。有机化学是化学类专业的专业基础课程之一,在学生专业技能和应用能力培养中占据重要的地位[9-12]。本文中,根据教学实践过程中的探索,具体阐述有机化学课程教学中存在的问题,并针对当前问题进行了六方面教学改革探索,以符合地方应用型人才培养的需要。

1 有机化学课程问题分析

1.1 课程内容陈旧

大部分经典有机化学教材中,其知识体系和基本内容大同小异[1]。在教材的具体内容上,主要包括各类有机化合物的命名、物理性质、化学性质、来源和制备方法等。缺乏对两个关键问题的关注:一是有机化学灵魂-反应机理的深入阐释和分析;二是前沿研究和应用性实例。课程内容存在更新速度慢、知识结构和体系陈旧问题。

1.2 知识体系混乱

在有机化学课程教学中,采用的教学模式较为固定[13],一般是按照有机化合物的类别讲授,依次介绍各类化合物的命名、物理性质、化学性质、来源和制备方法,严格按照现行教材中固定的框架结构。在有机化学课程教学中,教学内容繁多、知识结构混乱,且加之学生缺乏归纳总结和梳理的能力,难以入门;另一方面,现有的知识框架,逻辑性不强、系统性差,普遍以化合物的类别作为主线分类介绍,学生主要靠记忆的方式学习,达不到理想的教学效果。

1.3 课程教学忽略学科交叉融合

有机化学是针对有机体的研究发展起来的一门学科。随着发展和认识的深入,形成了与人类生产生活息息相关的知识体系。在化学类专业的有机化学课程中,存在将杂环化合物、糖类和蛋白质等章节作为自学或了解内容处理,忽略了有机化学与生命体研究的联系,限制了有机化学课程在促进学科交叉融合中的作用。

1.4 课程教学过分强调基础而轻应用

有机化学的教学主要集中于基础理论的讲授和学习,教材和教辅材料中所涉及的反应实例也主要停留在实验室研究,很少引入工业生产实践实例。作为讲授者,大部分教师不具备工厂生产实践经历,缺乏相关经验和深入体会,导致在教学过程中无法有效结合生产实践授课;作为学习者,不能正确认识理论在实践中的重要性,导致对理论学习产生厌烦心理,学习中缺乏积极性。

1.5 学生学习能力差、自主学习动力不足

地方应用型高校学生的自主学习能力差一直是有机化学教学面临的难题,如何采取有效措施提高学生的自主学习能力,是提高教学质量的关键环节之一。针对此问题,在教学中,可结合现代信息化教育手段,为其提供了一条切实可行且卓有成效的解决路径。

2 有机化学课程的改革措施

2.1 完善课程内容,激发创新潜能

根据实际教学过程所积累的经验和实际情况,针对六盘水师范学院化学专业,团队在教学大纲和教案的制定中,将有机化学反应机理的深入阐释和前沿领域实例分析作为课堂教学的重要内容引入教学中,见表1。此举对学生学习有机化学产生了深远影响:通过反应机理的深层次理解,掌握有机化学的学习方法,激发学生创新潜质;通过学科前沿和实例分析,巩固基础知识,从理论过渡到科研实践,培养学生对课程的兴趣。

表1 引入课堂教学的反应机理

2.2 调整知识框架,优化知识结构

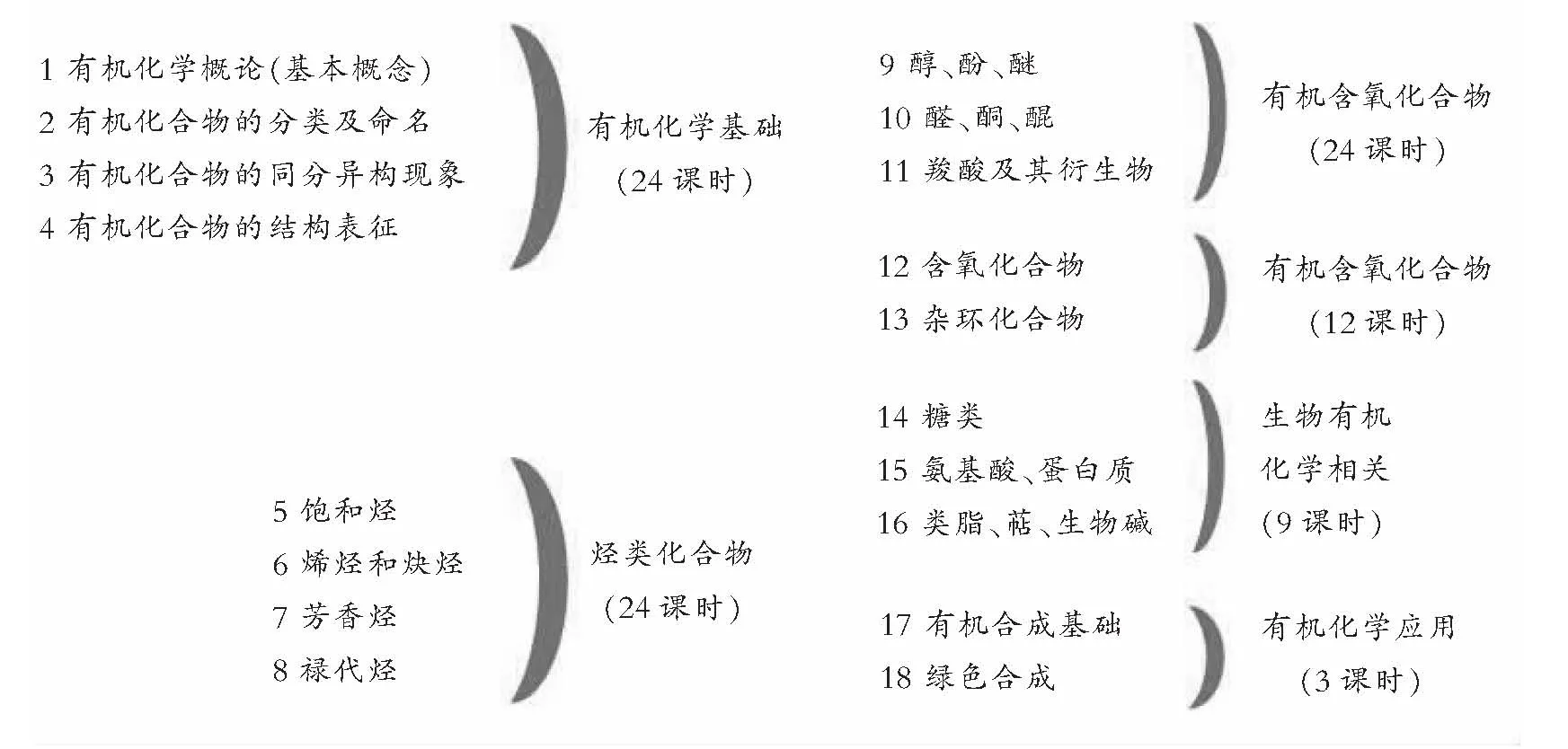

针对目前知识框架,结合往届学生的反馈和学习效果,我们将其进行了全面的调整:提炼各类化合物的共性,重新构筑知识框架,见图1。在有机化学基础中,24学时介绍有机化学的基本概念、分类和命名、异构现象和结构表征四部分内容;在后续章节中,着重于有机化合物化学性质的讲解;改变有机化学课程主线,即以反应机理为主线,增强学生对内容的理解。如反应机理中,主要涉及碳正离子和碳负离子两部分,则可分为反应机理1:将烯烃和炔烃、醇和醚、芳香烃、卤代烃归为碳正离子部分一并介绍;反应机理2:将醛酮醌、羧酸及其衍生物归为碳负离子部分统一讲解。

图1 有机化学知识框架

2.3 推动学科交叉融合,拓展课程广度

有机化学课程中,杂环化合物、糖类、核酸和蛋白质等章节,是有机化学在生命体研究中的重要体现,见表2。所以,应该强化此部分内容在有机化学课程中的地位,加强与生物、医药等学科的交叉融合,促进综合素质的发展,助推应用能力培养。

表2 部分章节学时分配情况

2.4 夯实理论基础,拓展实践应用

结合个人实际工作经验和前沿科研课题,将理论指导并应用于实践的实例引入课堂教学,丰富教学内容,提升理论课程中“教”与“学”质量,调动学生的学习积极性。例如,讲授“苯基烯丙基醚的Claisen重排反应”,其中会经历Cope重排过程,在此引入包含Cope重排历程的前沿成果:钯催化苄基卤代物与烯丙基锡的脱芳构化反应。从有机化学基础理论知识过渡到学科发展前沿,体现了基础理论在学科发展中的重要性,引导学生注重理论基础知识体系的构筑;另一方面,通过引入钯催化脱芳构化的前沿知识,扩展学生知识面,同时引导和激发学生对有机化学前沿领域的兴趣和动力。又如,硝基化合物的还原是含氮化合物的基础知识之一,且存在多种硝基还原方法。在教学过程中,适当引入多种硝基还原方法在药物合成中的应用实例,并比较其各自的优势和缺点,以有力的证据让学生学习基础理论知识在分析和解决生产实际问题中的重要性,培养学生的综合能力和创新能力,树立“学以致用,学用结合”的学习理念,见图2。

2.5 创新试卷题型构成,强化综合分析应用能力

为了提高试卷命题质量,达到考查学生分析问题、综合应用知识和解决实际问题的能力,调整了有机化学试卷题型结构。摒除传统的选择、填空与判断题,试卷中主要由客观题(主要包括完成反应式,占比30%-50%)、应用分析题(主要包括基础理论分析、机理分析、谱图解析,占比20%-30%)和合成题(占比20%-30%)三个部分组成,侧重于学生综合分析问题和实际应用能力的考核,见表3。

表3 试卷题型及比例

2.6 开展混合式教学,督促自主学习

有机化学教学中,以半自主式选题-学生授课的方式,融入探究式学习环节。即在课程教学过程中,结合有机合成化学发展前沿,针对特定领域拟定课题式题目,供学生选择;学生根据所选择题目,以团队的形式进行文献调研、总结、归纳、制作课件、ppt汇报等一系列环节的训练,完成探究式学习。探究式教学调动了学生的学习兴趣,提高了学生自主学习的能力,帮助学生提高分析和解决问题的能力,开拓学生的思路;同时,利用探究式教学加强过程性考核,丰富过程性考核方式和方法。

在教学过程中,利用UMU互动学习平台,督促学生完成课程的预习、作业、测试和复习等线上课程环节,及时掌握学生的学习动态和学习效果,并对课程“教”与“学”进行实时评价。通过线上教学平台的应用,多方位、多角度、全时段开展课程教学,有效弥补课堂教学中存在的时间空间受限、教学模式单一等问题。

3 课程教学改革的成果

项目实施后,学生学习兴趣大大提高,学习主动性和积极性比往届学生表现得更好。调取化学专业2015级、2016级、2017级和2018级的学生有机化学成绩进行分析,见表4。其中,2015级与2016级上学期为非试点班,2016级下学期、2017级与2018级为试点班。按照本课程考核标准,能掌握大部分基础知识和部分重难点内容,即成绩≥60分判定为及格;能够熟练掌握基础知识和大部分重难点内容,即成绩≥80分判定为良好;在熟练掌握基础知识且能够攻克重难点,并能够灵活运用知识解决问题,即成绩≥90分判定为优秀。

表4 有机化学成绩统计情况

经统计显示,化学专业试点班的及格率明显提高,而良好率与优秀率也稍有提高。从某种程度上可以说明,有机化学改革所采取的一系列具体措施,使得学生对知识的掌握程度明显提高,运用知识解决问题的能力也有所改善。有机化学课程改革得到了学生和同行的普遍认可,取得了良好的效果,但在此基础上还需进一步完善并规范化。

4 结语

教学有法,教无定法。在有机化学教学中,根据人才培养和课程培养目标的需要,以学生喜欢接受的形式、教师擅长的方式开展多样的课程教学,积极开展教学研究,探索课程改革的新思路、新模式,输出能够服务地方的应用型人才,是教育工作者应尽的责任。

此教学改革应用于化学专业有机化学教学中,已取得初步成效。我们教学团队将继续推广,不断提高从教素质,为应用型人才的培养继续努力,也为摸索着教学改革中的人们提供一点有益的参考。