依恋对焦虑的影响:述情能力和应对方式的链式中介作用

秦金梅,朱旻,王宇,史霖,马中子

(上海市徐汇区精神卫生中心,上海 200232)

焦虑是个体情绪的一种,正常的焦虑反应是由客观危险触发的,具有适应性意义,是个体的一种生存机制;当并无客观真实的危险时出现的或对危险不适当的、过度的焦虑反应,是非适应性的、病理性的焦虑。焦虑障碍以焦虑综合征为主要临床表现,包括体验为提心吊胆、恐惧、忧虑、紧张不安的精神症状和表现为自主神经系统功能亢进的躯体症状。国内调查[1]显示,焦虑障碍的年患病率为3.93%,终生患病率为5.95%。

焦虑障碍的发生发展受生物、心理、社会等多因素影响[2-3]。依恋概念是由美国心理学家Bowlby[4]提出的,是存在于婴幼儿与其主要抚养者(通常是母亲)之间的亲密情感联结。依恋是一种基本的人类需要,对个体的心理发展具有重要意义。Ainsworth等[5]的研究显示,依恋包括安全型依恋和不安全型依恋。一些研究提示,不安全的依恋与焦虑的发生存在一定关系[6]。

述情障碍(alexithymia)由Sifneos提出,是个体缺乏识别他人和描述自我情绪的能力[7]。有研究[8]提示,依恋与述情障碍间存在相关影响。安全型依恋个体在良好的关系互动中体验情感、识别情绪的能力得到发展,不安全型依恋导致个体的自我封闭,难以描述自己的情绪体验,从而影响述情能力[9]。述情障碍患者难以用言语表达情感,情绪管理存在问题[10]。研究[11]显示,述情障碍与焦虑、抑郁等负性情绪呈正相关。因此,本研究提出假设1,即述情能力是依恋与焦虑之间的中介变量。

应对是个体面对环境的变化采取的一些调节方式[12]。应对方式包括积极应对方式和消极应对方式。有效的应对能帮助缓解压力,维持心理平衡,保护身心健康。研究[13]显示,积极应对方式与焦虑、抑郁呈负相关,而消极应对方式与焦虑、抑郁呈正相关。个体应对方式的形成,受环境因素的影响,与依恋模式存在一定关系。研究[14]提示,安全型依恋的个体较多地采用积极的应对策略,而不安全型依恋个体更多地应用消极的应对策略。因此,本研究提出假设2,即应对方式是依恋与焦虑之间的中介变量。

个体的应对过程包含对发生的变化的认知过程,述情障碍个体对自我、他人的情绪察觉能力、认知评估能力未能得到充分发展[15],压力应对能力下降。研究[16]提示,述情障碍个体更多地采用消极应对方式。因此,本研究提出假设3,即述情能力及应对方式在依恋与焦虑之间存在链式中介作用。

目前国内外在依恋、应对方式、述情障碍等心理因素对焦虑障碍发生发展的影响方面已有较多研究,部分集中于探讨心理因素与焦虑间的相关影响,涉及影响因素间的相关关系研究相对不足,应对方式、述情障碍对依恋与焦虑间的关系影响尚不明确,依恋影响焦虑的路径分析仍须进一步探索。基于上述理论,本研究拟以焦虑障碍患者为研究对象,尝试构建中介模型假设,探讨依恋对焦虑的影响,进一步分析述情障碍及应对方式在依恋与焦虑之间的作用,为焦虑障碍疾病预防和干预提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 对象

按照随机数字表采用随机抽样,选取2019年1月至2020年9月就诊于上海市徐汇区精神卫生中心门诊的焦虑障碍患者。纳入标准:(1) 年龄18~60岁,性别不限,初中以上文化;(2) 符合国际疾病和相关健康问题分类第十版(ICD-10)焦虑障碍诊断标准;(3) 能 够理解和完成心理测评,无语言交流障碍。排除标准:(1) 合并有其它精神疾病诊断;(2) 酒精或精神活性物质滥用;(3) 重大或慢性明显影响生活质量的躯体疾病。共计调查348人,有效完成心理测评329人。其中男137人(41.64%),女192人(58.36%);18~30岁58人(17.63%),30~40岁109人(33.13%),40~50岁96人(29.18%),50~60岁66人(20.06%);中学32人(9.73%),大专104人(31.61%),本科145人(44.07%),研究生及以上48人(14.59%);有配偶241人(73.25%),无配偶88人(26.75%);城镇297人(90.27%),农村32人(9.73%);广泛性焦虑障碍236人(71.73%),惊恐发作24人(7.30%),其它混合性焦虑障碍69人(20.97%)。本研究经医院伦理委员会批准(批准文号:2018-004),所有被试者均自愿参加并签署知情同意书。

1.2 测评工具

1.2.1 一般情况调查表 包括研究对象性别、年龄、居住地、文化程度、婚姻状况等。

1.2.2 成人依恋量表(Adult Attachment Scale,AAS) 在Collins于1996年修订的AAS基础上,由国内吴薇莉等[17]引进修订,评定成人亲密关系,为自评量表,具有较高的信度和效度。量表共计18个条目,采用1~5的5级评分,从完全不符合到完全符合,包含亲近、依赖、焦虑3个分量表,计算各分量表的平均分。本研究中亲近、依赖、焦虑3个分量表的Cronbach’s α系数分别为0.74、0.71、0.79。

1.2.3 简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire,SCSQ)[18]在国外应对方式量表基础上,根据实际应用需要,结合我国人群特点编制,测评个体应对方式。为自评量表,由积极应对和消极应对两个维度组成,包括20个条目,采用0~3的4级评分,计算积极应对维度平均分和消极应对维度平均分。本研究中该问卷积极应对和消极应对两个维度的Cronbach’s α系数分别为0.85、0.83。

1.2.4 多伦多述情障碍量表(Toronto Alexithymia Scale, TAS)[18]由Taylor等制定,为自评量表,具有较高的信度和效度。TAS包含描述情感的能力、认识与区别情绪和躯体感受的能力、缺乏幻想、外向性思维等4个因子,共26个条目,采用1~5分的5级评分法,与常模比较得分越高,表示述情障碍越严重。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.78。

1.2.5 汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety Scale, HAMA)[18]由Hamilton于1959年编制,为他评量表,具有较高的信度和效度。包含躯体性焦虑和精神性焦虑两大因子,共14个条目,采用0~4分的5级评分法,超过7分为可能有焦虑,超过14分为肯定有焦虑。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.91。

1.3 测评方法

由经过专业培训的精神科研究人员为主试,选择单独安静的环境,自评量表由主试统一标准化指导语,介绍问卷填写方式,被试独立填写,当场完成并提交,他评量表评定员须经过一致性测评,采用交谈与观察的方式进行评定。

1.4 统计学处理

使用SPSS 13.0统计软件进行描述性统计分析和相关分析。计量资料服从正态分布,以均数±标准差表示;计数资料采用百分比(%)表示。相关性分析采用Pearson相关分析,使用Mplus 7.0软件进行结构方程模型分析。所有统计检验均采用双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

使用Harman单因素法进行共同方法偏差检验,抽取到未旋转特征根大于1的因子22个,其中第1个因子解释的变异量为16.52%,小于40%的临界值,表明本研究不存在明显的共同方法偏差问题[19]。

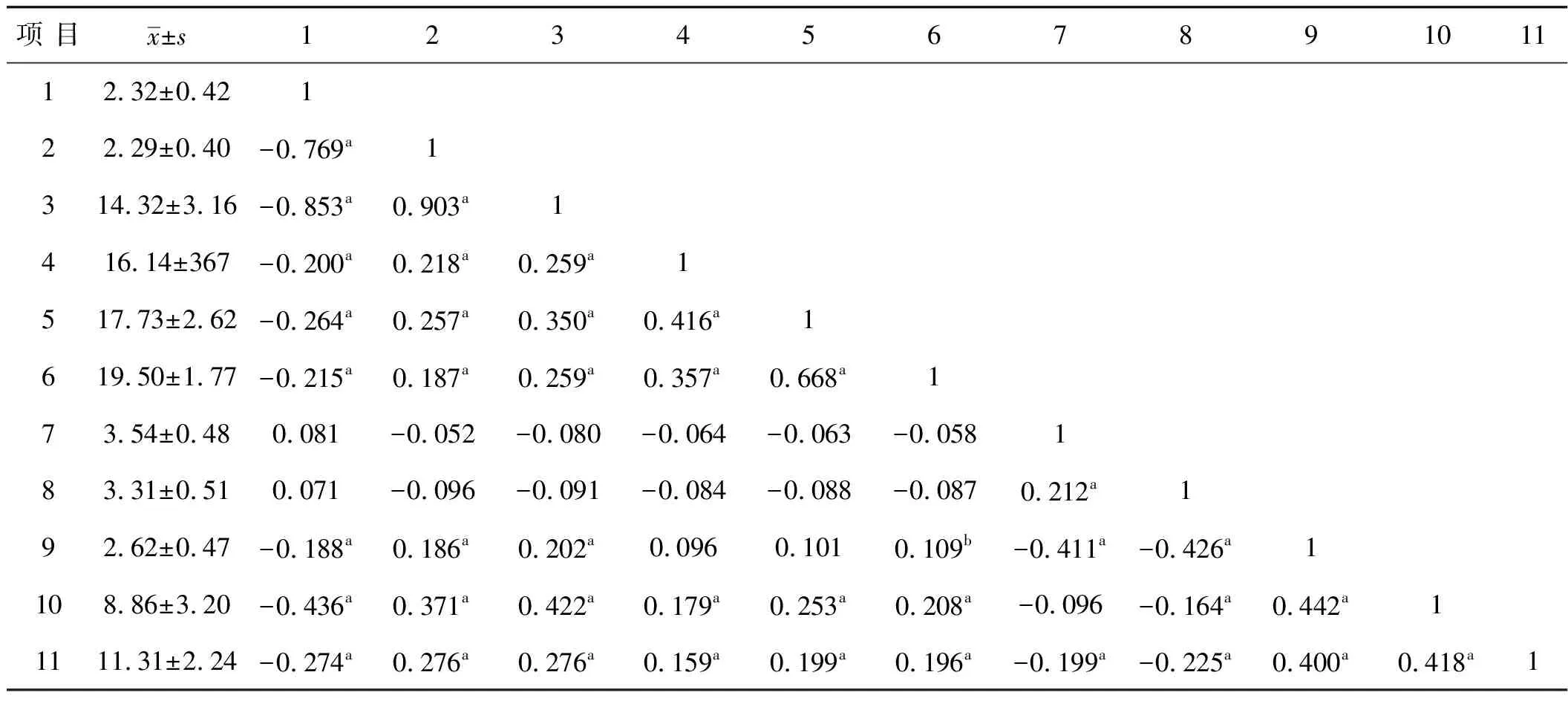

2.2 依恋、述情能力、应对方式、焦虑的相关性

Pearson相关分析显示,成人依恋量表中亲近分量表分值、依赖分量表分值、简易应对方式问卷中积极应对因子分值三者间互为正相关,与其余量表分值间互为负相关,其余量表分值间互为正相关。见表1。

表1 各量表得分及相关分析(n=329)

2.3 述情能力、应对方式对依恋与焦虑的中介效应

在建模前对测量模型进行检验[20],根据理论假设构建结构方程模型。遵循单质、同维的原则,将每个量表中各自的分量表进行打包处理,测量模型包括依恋、述情能力、应对方式、焦虑4个潜变量,以及11个观测变量。将依恋作为自变量,焦虑作为因变量,述情能力和应对方式作为中介变量,运用结构方程模型进行路径分析,采用极大似然法进行参数估计,Bootstrap法(抽样数为5 000)进行中介效应检验。得到模型如图1。

图1 述情能力、应对方式在依恋与焦虑间的中介效应模型

拟合度分析显示数据对模型拟合良好:χ2/df=1.232,RMSEA=0.069,SRMR=0.047,CFI=0.967,TLI=0.951。依恋对焦虑的直接影响显著(β=-0.688,P<0.001),依恋对述情障碍、应对方式产生显著的影响(β值分别为-0.157、0.023,均P<0.05),述情障碍、应对方式对焦虑产生显著的影响(β值分别为0.401、-0.086,均P<0.001),述情障碍对应对方式产生显著的负性影响(β=-0.222,P<0.05)。

从依恋到焦虑存在3条路径,即依恋→述情能力→焦虑、依恋→应对方式→焦虑、依恋→述情能力→应对方式→焦虑,Bootstrap 95%的置信区间均不包含0,表明中介效应显著。依恋对焦虑的直接效应为0.688,总体中介效应为0.068。其中述情能力中介作用0.063,占总中介效应的92.65%;应对方式中介作用0.002,占总中介效应的2.94%;述情能力、应对方式的链式中介效应为0.003,占总中介效应的4.41%。见表2。

表2 中介效应显著性的Bootstrap分析

3 讨 论

安全型依恋(亲近、依赖)与积极应对方式呈显著正相关,与述情障碍、消极应对方式、焦虑呈显著负相关,不安全型依恋则反之;述情障碍与消极应对方式、焦虑呈显著正相关;积极应对方式与焦虑呈显著负相关,消极应对方式则反之。这与既往研究结果一致[6、9、11]。本研究结果表明,不安全型依恋、述情障碍、消极应对方式是焦虑发生的风险因素,安全型依恋、积极应对方式是减少焦虑发生的保护性因素。

本研究依恋对焦虑的直接效应显著,与既往的研究结果[6]一致。依恋理论认为,个体通过向重要他人(父母、伴侣)寻求亲近以获得保护是与生俱来的一种倾向[21-22],良好的依恋关系,能让个体体验到爱、价值感、信任。在安全型的依恋中,个体相信自我是有价值的,他人是可信任的[23]。自我价值感使个体对自我产生积极的评价,提升自我效能感,增加应对各种压力时的自信心水平[24];对他人的信任使个体相信对方关心自身需求,在需要时是可获得、可依靠的,对未来的关系有信心[25]。不安全型依恋的个体则更多地怀疑自我价值、拒绝信任他人[26]。Taylor[27]对焦虑的病因学解释中,把元担忧、对不确定性的忍受力等元认知因素认为是特定的因素。低自我评价、低自我效能,影响个体对事物的掌控感,导致不确定感的增加,拒绝信任他人使个体对内外环境的威胁性评估增加,被拒绝、被抛弃的担忧增加,从而产生更多的焦虑[28]。

述情能力在依恋对焦虑的影响中起中介作用,验证了本研究的假设1。Fonagy等[29]的依恋理论认为,在养育过程中,通过养育者对个体情感行为的积极回应,以面部和声音的镜映,使个体的情感意图被赋予了形式和意义,使个体能够发展出自体感受,心理化能力得到顺利发展,能够理解自己和他人内心的情感想法。不安全的依恋中,个体缺乏得到自己情感行为的心理意义的镜映,无法了解自己和他人的思维情感与行为间的关系,无法探索自己和他人的心理状态,不能用语言符号来表达,情绪体验、情感理解和表达等述情能力受到影响;不能及时表达宣泄自身的情绪,情绪调控能力不足[30],不能及时回应他人的情绪,影响人际支持的获得,增加焦虑等不良情绪发生的可能性[31]。

应对方式在依恋对焦虑的影响中起中介作用,验证了本研究的假设2。Bowlby关于依恋的内部工作模式理论认为,依恋是个体与养育者在相互作用的过程中内化发展出关于他人和自我的心理表征,这种模式影响着个体的行为方式[32]。安全型依恋的个体通常形成积极的心理表征模式,自信和对他人的信任使个体能够采用诸如直面问题解决问题、向他人求助等积极的应对策略;不安全型依恋的个体则容易形成消极的心理表征模式,低自我效能感、无助感使个体倾向于以幻想、回避等消极的方式应对压力情境[14]。消极的应对方式影响问题的有效解决,个体知觉到的压力增加,导致焦虑等负性情绪的产生[13]。

述情能力、应对方式在依恋与焦虑之间起到链式中介作用,验证了本研究的假设3。情绪智力理论[33]认为,情绪智力是个体具有的一种了解自己和他人的感受情绪,识别并运用这些信息以指导自己想法行为的能力。情绪智力包含情绪、认知两个方面,调节注意资源的分配,促使个体将注意转向重要的信息,从多角度考虑问题,形成对特殊问题的解决办法[34],情绪智力高的个体更能够采取积极的应对方式,表现出更多适应性行为[35]。述情能力的不足,缺乏一定水平的情绪和认知的发展,影响对自我和他人的情绪识别及这些信息的运用[36]。面对生活事件压力情境时,不能采取合适的问题解决策略,述情障碍患者更多地采用自责、幻想、回避等不成熟的应对方式。

本研究探讨了依恋与焦虑之间的作用机制,通过中介效应模型显示,依恋影响焦虑的发生,依恋对焦虑的影响存在多个途径,依恋可以直接影响焦虑,同时述情能力、应对方式在依恋与焦虑间起着部分中介作用,依恋可以分别通过述情能力、应对方式及其两者结合的链式中介作用影响焦虑的发生。因此本研究提示,加强养育方式教育,改善依恋关系,发展述情能力和良好的应对方式,一定程度上可能有助于减缓焦虑的发生。本研究的不足之处为横断面研究,未来应进一步结合实验法、纵向设计等研究,更深入地探讨依恋与焦虑障碍疾病发生机制,为疾病干预提供更多的理论依据。

利益冲突所有作者均不存在利益冲突。