浙江苍南无居民海岛岩相潮间带生物群落多样性研究

刘瀚仁,廖一波*,寿 鹿,曾江宁,汤雁滨,刘清河,谭勇华,吕兑安,程 杰

(1.自然资源部 海洋生态系统动力学重点实验室,浙江 杭州 310012;2.自然资源部 第二海洋研究所,浙江 杭州 310012)

0 引言

以往有关浙江海岛的研究主要聚焦在大型海岛或列岛的潮间带群落动态变化,如温岭海岛、洞头列岛、飞云江口、北麂列岛、南麂列岛[10-15]。近年来,我国越来越重视无居民海岛的经济地位和战略地位,但关于无居民海岛潮间带的研究甚少。本研究通过调查苍南海域的11个无居民海岛潮间带生物群落,了解无居民海岛潮间带的群落结构和生物多样性,以期为相关部门制定无居民海岛管理政策提供参考,为邻近海域开发项目提供潮间带方面的本底资料。

1 材料与方法

1.1 站位布设和样品采集

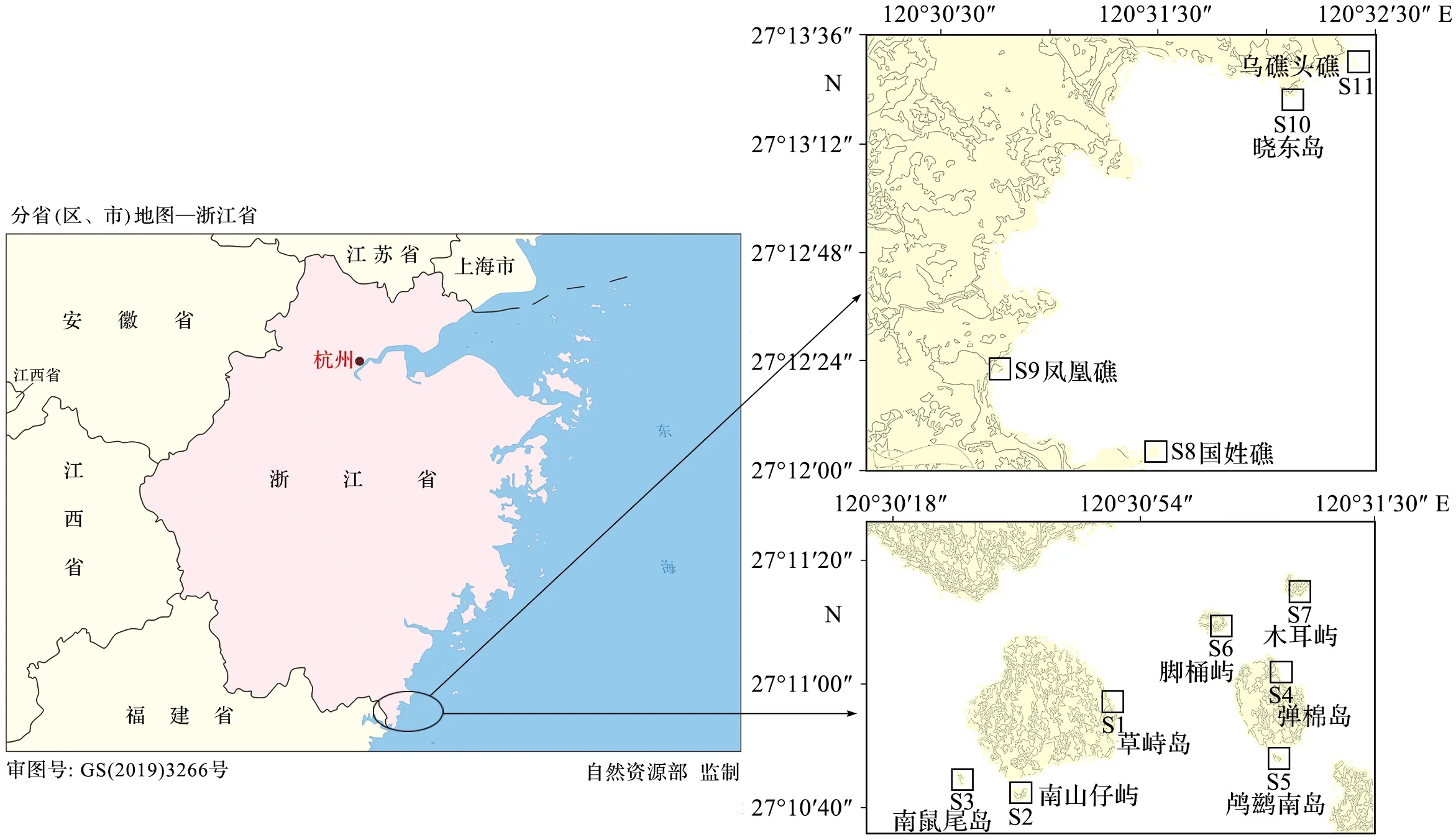

本研究调查对象为浙江省苍南县东侧海域,120°30′E —120°32′E,27°10′N—27°14′N范围的11个无居民海岛(包括草峙岛、南山仔屿、南鼠尾岛、弹棉岛、鸬鹚南岛、脚桶屿、木耳屿、国姓礁、凤凰礁、晓东岛和乌礁头礁),均为岩礁岛屿(图1)。在弹棉岛布设3条调查断面,其余10个海岛各布设2条调查断面,每个断面设置3个站位(高潮带、中潮带和低潮带)。根据《海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查》(GB/T 12763.6—2007)[16]和项目要求,选择调查时间为2019年3月7日至10日大潮汛期间,其中3月7日采集草峙岛、南山仔屿、南鼠尾岛的6条断面的潮间带生物;3月8日采集弹棉岛、鸬鹚南岛、脚桶屿的7条断面的潮间带生物;3月9日采集木耳屿、国姓礁、凤凰礁的6条断面的潮间带生物;3月10日采集晓东岛和乌礁头礁的4条断面的潮间带生物。调查期间的天气以阴天为主,有时有小雨,东北风4~5级,能见度较好。

图1 采样站位区域分布图Fig.1 Distribution map of sampling stations

采样选用25 cm×25 cm的定量框取4个样方,在生物密集区采用10 cm×10 cm的定量框取样,同时对采样断面进行定性样品的广泛采集,以补充定量样品的不足。在现场用5%的中性甲醛溶液对标本进行固定,在实验室用孔径0.5 mm的网筛筛选潮间带生物个体。后续的鉴定、保存及资料整理按照《海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查》(GB/T 12763.6—2007)[16]中的要求执行。

1.2 数据处理和分析

通过以下公式计算生态参数[17]:

物种优势度指数(Y):

Y=Pi×fi

(1)

Shannon-Wiener物种多性指数(H′):

(2)

Pielou物种均匀度指数(J):

J=H′/lnS

(3)

Margalef物种丰富度指数(D):

D=(S-1)/lnN

(4)

式中:Pi为第i种的个体数占总个体数的比例,fi为第i种在各站位出现的频率,N为样品中所有种类的总个体数,S为样品中的种类总数。把优势度≥0.02的物种定为优势种[18]。

利用 PRIMER V6.0软件对潮间带生物进行聚类分析、多维尺度分析(MDS)以及ABC曲线分析[19]。聚类和MDS分析的数据经过原始栖息密度的平方根转换,利用群落的Bray-Curtis相似性系数矩阵计算;栖息密度/生物量ABC曲线用原始栖息密度与生物量数据计算。

2 结果

2.1 种类组成

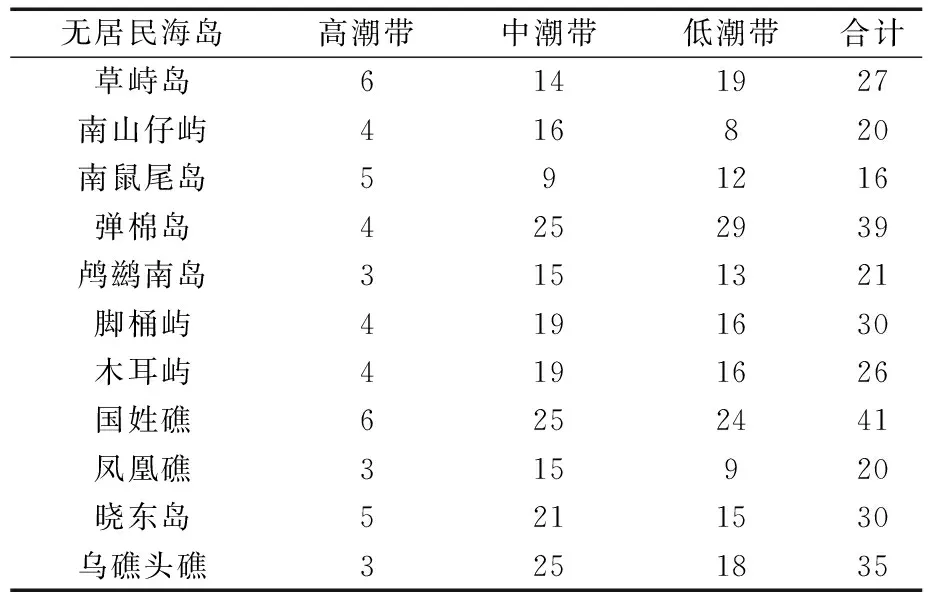

调查区域共鉴定出58种潮间带生物,其中大型藻类7种,环节动物5种,软体动物29种,节肢动物12种,其他类动物5种。潮间带生物组成以软体动物和节肢动物为主,两者共占种类总数的70.7%。各个无居民海岛潮间带生物种类数详见表1。调查结果表明,弹棉岛、脚桶屿、国姓礁、晓东岛和乌礁头礁的潮间带生物种类数较多,超过30种;南鼠尾岛的潮间带生物种类数较少,低于20种。高潮带的生物种类数普遍较低,中潮带和低潮带的种类数较高。

表1 苍南附近11个无居民海岛潮间带生物种类数Tab.1 Number of species in intertidal zone of 11 uninhabited islands near Cangnan 单位:种

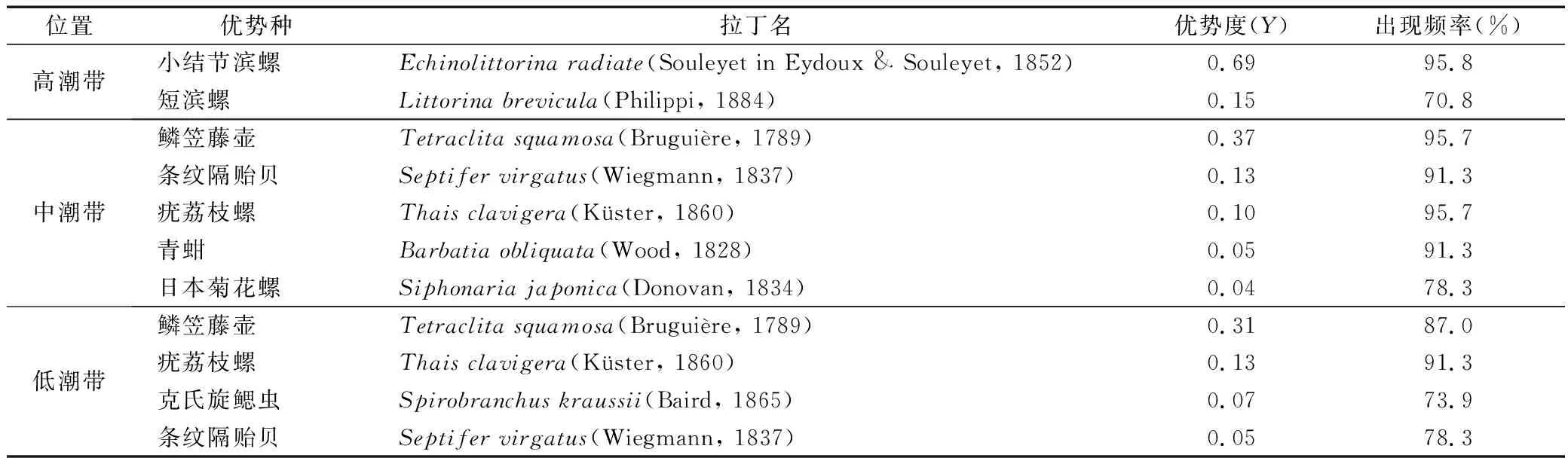

2.2 优势种

在所有调查断面中,利用生物栖息密度并通过优势度(Y)计算得出的调查区域潮间带生物优势种及优势度见表2。高潮带的生物优势种为小结节滨螺(EchinolittorinaradiateSouleyet in Eydoux & Souleyet, 1852)和短滨螺(LittorinabreviculaPhilippi, 1884);中潮带的生物优势种为鳞笠藤壶(TetraclitasquamosaBruguière,1789)、条纹隔贻贝(SeptifervirgatusWiegmann, 1837)、疣荔枝螺(ThaisclavigeraKüster, 1860)、青蚶(BarbatiaobliquataWood, 1828)、日本菊花螺(SiphonariajaponicaDonovan, 1834);低潮带的生物优势种为鳞笠藤壶、疣荔枝螺、克氏旋鳃虫(SpirobranchuskraussiiBaird, 1865)、条纹隔贻贝。

表2 调查区域潮间带生物优势种及优势度Tab.2 The dominant species and dominant values in the investigated sea area

2.3 生物数量分布

调查区域岩礁断面潮间带平均栖息密度为857±205 ind/m2,平均生物量为2 847.83±1 032.50 g/m2。栖息密度方面,调查断面软体动物最多,占总栖息密度的49.9%;其次是节肢动物,占总栖息密度的 40.5%。生物量方面,节肢动物远高于其他类群,占总生物量的76.7%。

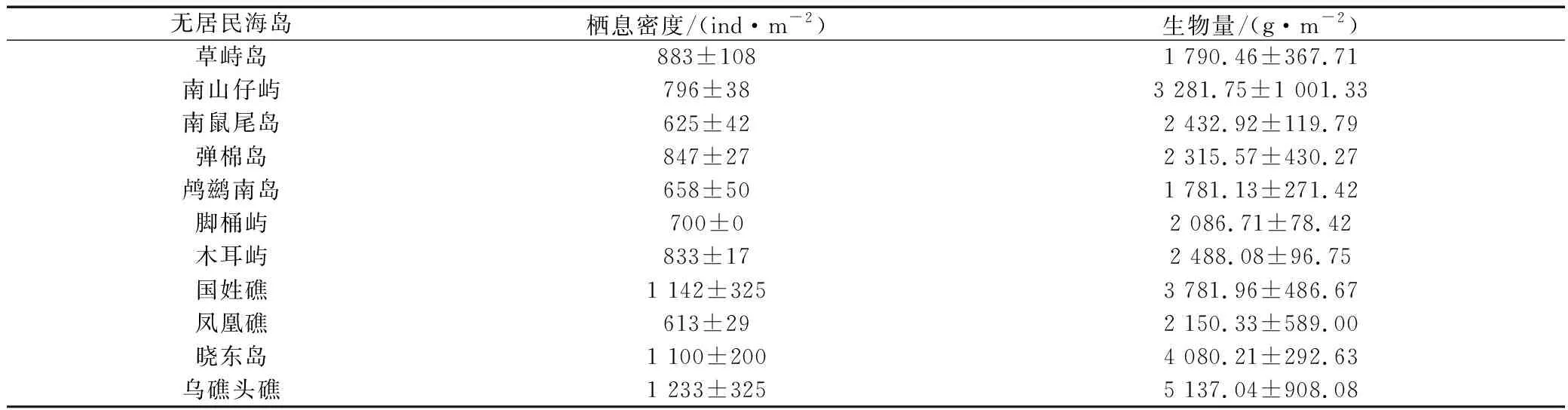

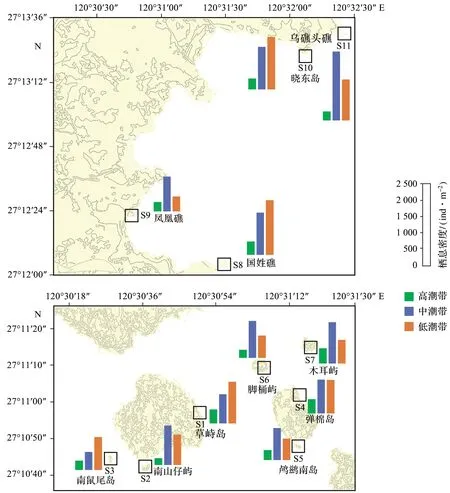

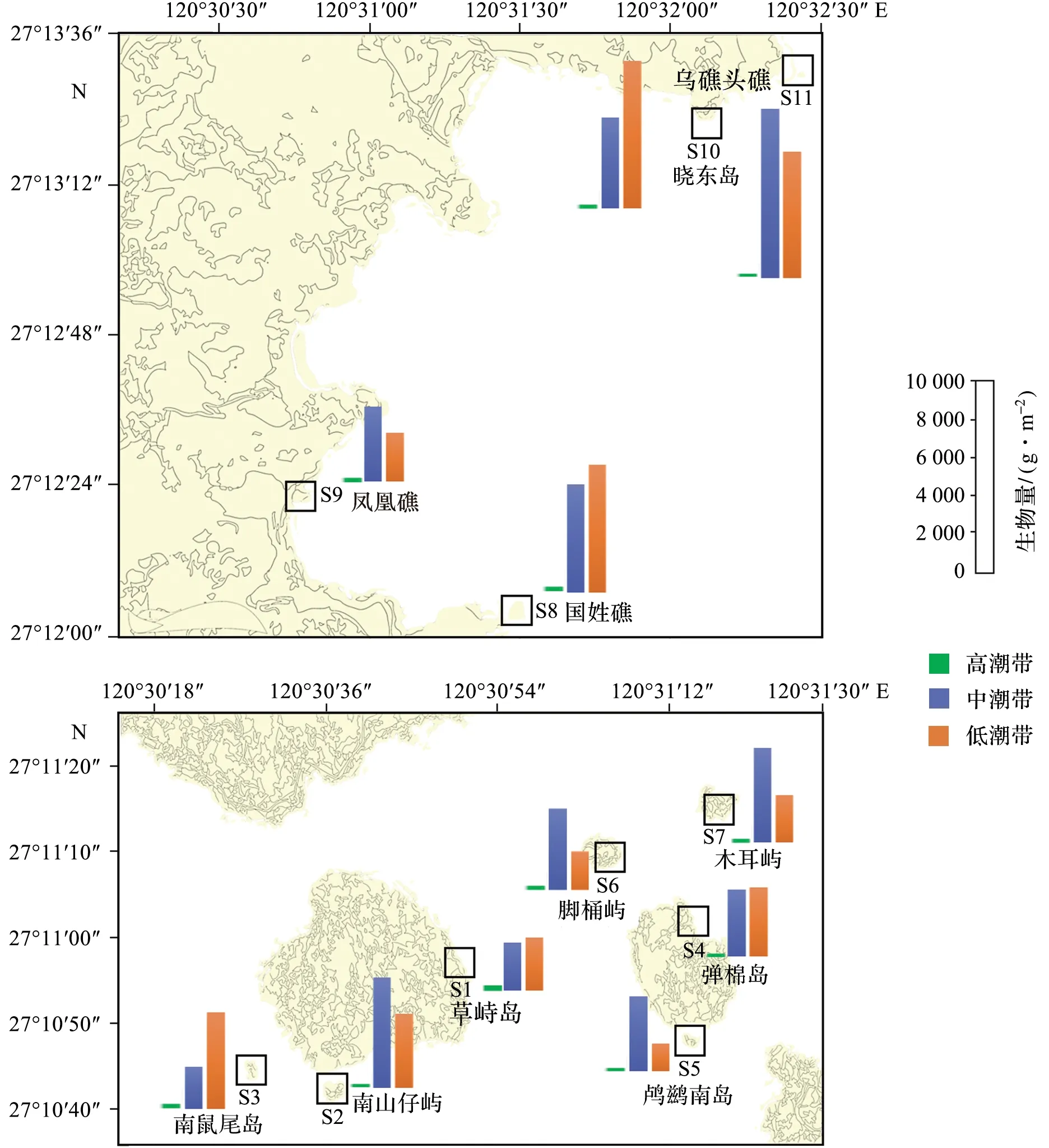

乌礁头礁潮间带栖息密度最高,达到1 233±325 ind/m2;凤凰礁最低,仅为613±29 ind/m2。乌礁头礁潮间带生物量最高,达到5 137.04±908.08 g/m2;鸬鹚南岛最低,仅为1 781.13±271.42 g/m2。具体结果如表3和图2、图3所示。

表3 调查海域不同海岛潮间带生物数量空间分布Tab.3 Spatial quantitative distribution of intertidal benthos in different islands in the investigated sea area

图2 调查海域不同海岛潮间带生物栖息密度空间分布图Fig.2 Spatial density distribution map of intertidal benthos in different islands in the investigated sea area

图3 调查海域不同海岛潮间带生物生物量空间分布图Fig.3 Spatial biomass distribution map of intertidal benthos in different islands in the investigated sea area

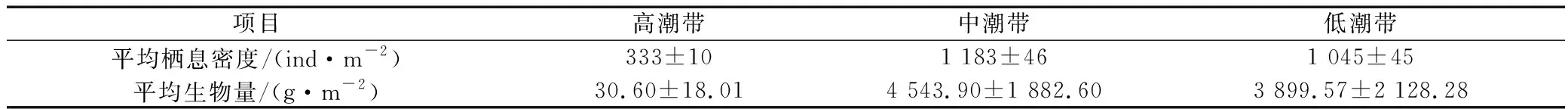

11个无居民海岛的高、中、低潮潮间带生物分布情况如表4所示,平均栖息密度和平均生物量均呈现中潮带>低潮带>高潮带的趋势。

表4 调查海域潮间带生物数量的垂直分布Tab.4 Vertical quantitative distribution of intertidal benthos in different islands in the investigated sea area

2.4 生物多样性分析

调查海域不同海岛潮间带生物多样性指数平面分布情况见图4。Shannon-Wiener多样性指数H′的变化范围在1.07~1.61之间,凤凰礁最低,国姓礁最高;均匀度指数J的变化范围在0.66~0.83之间,晓东岛最低,脚桶屿最高;丰富度指数D的变化范围在0.54~1.30之间,南鼠尾岛最低,国姓礁最高。

图4 调查海域不同海岛潮间带生物多样性指数空间分布Fig.4 The spatial distribution of intertidal biodiversity index in different islands in the investigated sea area

调查海域潮间带生物多样性指数垂直分布情况见图5。从分布结果来看,潮间带生物Shannon-Wiener多样性指数H′和丰富度指数D均为中潮带>低潮带>高潮带,而均匀度指数J为低潮带>中潮带>高潮带。

图5 调查海域潮间带生物多样性指数垂直分布Fig.5 The vertical distribution of intertidal biodiversity index in the investigated sea area

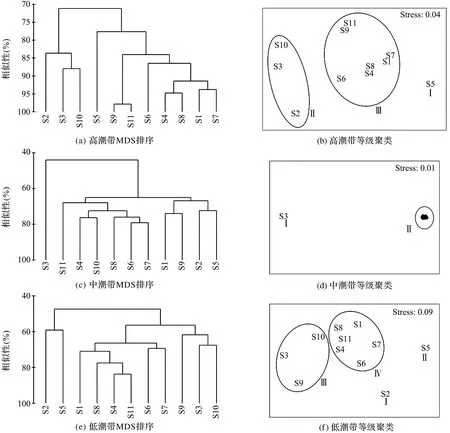

2.5 群落结构分析

基于11个无居民海岛的潮间带生物的栖息密度平方根数据,利用群落的Bray-Curtis相似性系数构建矩阵,对生物群落结构进行等级聚类分析和多维尺度分析(MDS),得到群落的等级聚类图和MDS排序图(图6)。其中高潮带MDS排序分析中的Stress值为0.04<0.1,中潮带的Stress值为0.01<0.1,低潮带的Stress值为0.09<0.1,说明图形吻合较好,结果可信。根据聚类结果,研究海域高潮带生物可划分为3个群落,群落Ⅰ为鸬鹚南岛潮间带生物群落,全为小结节滨螺;群落Ⅱ为南山仔屿-南鼠尾岛-晓东岛潮间带生物群落,小结节滨螺和短滨螺均匀分布;群落Ⅲ为其余7个岩礁潮间带生物群落,以小结节滨螺为主。群落Ⅱ的3个群落相似性达到80%以上,群落Ⅲ的7个群落相似性达到85%以上。

图6 调查海域潮间带生物的等级聚类及MDS排序分析Fig.6 The Clustering and MDS analysis of intertidal benthos in the investigated sea area(S1.草峙岛;S2.南山仔屿;S3.南鼠尾岛;S4.弹棉岛;S5.鸬鹚南岛;S6.脚桶屿;S7.木耳屿;S8.国姓礁;S9.凤凰礁;S10.晓东岛;S11.乌礁头礁。)(S1. Caozhi Island; S2. Nanshanzi Islet; S3.Nanshuwei Island; S4. Tanmian Island; S5. Lucinan Island; S6. Jiaotong Islet;S7. Muer Islet; S8.Guoxing Cay; S9. Fenghuang Cay; S10. Xiaodong Island; S11. Wujiaotou Cay.)

中潮带生物可划分为2个群落,群落Ⅰ为南鼠尾岛潮间带生物群落,以疣荔枝螺、日本菊花螺为主;群落Ⅱ为其余10个岩礁潮间带生物群落,以鳞笠藤壶、条纹隔贻贝为主。群落Ⅱ的10个群落相似性达到60%以上。

低潮带生物可划分为4个群落,群落Ⅰ为南山仔屿潮间带生物群落,以疣荔枝螺、鳞笠藤壶为主;群落Ⅱ为鸬鹚南岛潮间带生物群落,以疣荔枝螺、条纹隔贻贝为主;群落Ⅲ为南鼠尾岛-凤凰礁-晓东岛潮间带生物群落,以鳞笠藤壶为主;群落IV为其余6个岩礁潮间带生物群落,以疣荔枝螺、条纹隔贻贝、鳞笠藤壶为主。群落Ⅲ的3个群落相似性达到60%以上,群落IV的6个群落相似性达到65%以上。MDS排序分析结果与聚类结果相吻合。

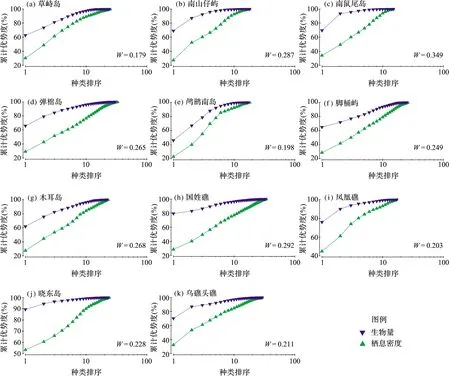

2.6 ABC曲线分析

ABC曲线(栖息密度/生物量曲线)可灵敏地反映出各种物理性、生物性以及污染扰动引起的生物群落变化。本次调查结果的ABC曲线如图7所示,11个无居民海岛的栖息密度曲线一开始就位于生物量曲线之下,之后两条曲线趋向合并,且W值均为正。一般认为未受扰动的群落,生物量曲线始终位于栖息密度曲线之上;受中等程度扰动的群落,栖息密度曲线和生物量曲线接近重合或出现部分交叉;受严重干扰的群落的栖息密度曲线位于生物量曲线之上[20]。基于以上原理可判断浙江苍南的11个无居民海岛岩相潮间带生物群落结构暂未受到环境因素的明显扰动。

图7 苍南附近11个无居民海岛岩相潮间带生物的ABC曲线Fig.7 ABC curves of benthos in rocky intertidal zones of 11 uninhabited islands near Cangnan

3 讨论

3.1 海岛潮间带生物群落的分布特征

本次调查的11个无居民海岛潮间带生物种类组成以软体动物和节肢动物为主要类群。在栖息密度方面,调查断面软体动物最多,其次是节肢动物;在生物量方面,节肢动物要远高于其他类群,占总生物量的76.7%。出现这一现象的原因是中、低潮带调查断面的主要优势种为鳞笠藤壶,优势度分别达到了0.37 和0.31,因为个体重量较大,从而提高了节肢动物占总生物量的比例。

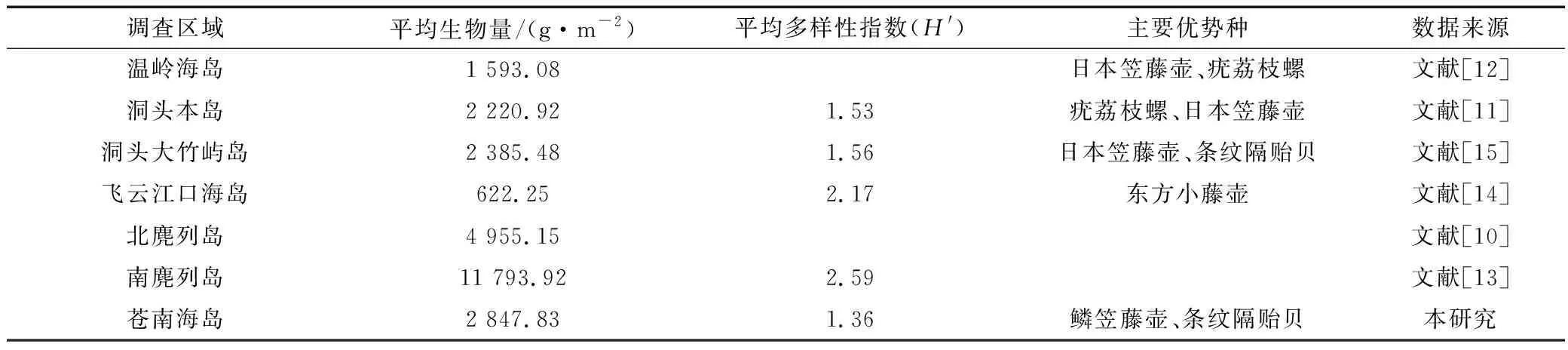

表5为浙江海域岩相潮间带生物春季调查数据。其中北麂列岛、南麂列岛位于外海,温岭海岛、洞头本岛、洞头大竹屿岛、苍南海岛位于近岸,飞云江口海岛位于河口。生物量的水平分布呈现出外海岛屿>近岸岛屿>河口岛屿的趋势。这是因为外海岛屿远离大陆, 受径流影响小,各断面的盐度变化不大,水深和透明度大,生物分布密集。河口处于咸淡水交汇区,盐度受径流、潮汐和降水的影响呈现周期性变化,径流带来的泥沙不仅淤积在河口,还影响水质的透明度,不利于生物的固着和生长[21];此外,河口岛屿的优势种是个体更小的东方小藤壶,导致河口岛屿的生物量分布水平较低。

表5 浙江海域岩相潮间带生物数据比较Tab.5 Biological data comparison of rocky intertidal zone in Zhejiang sea area

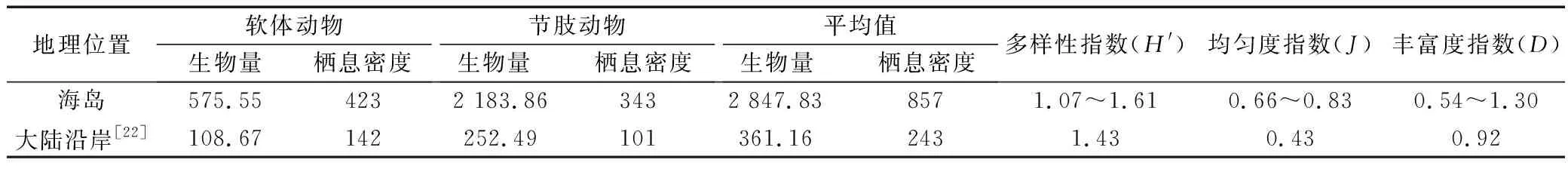

3.2 人类活动对海岛潮间带生物群落的影响

海岛潮间带生态系统相对脆弱、易受破坏,评估潮间带生物群落受环境干扰的程度对海洋环境保护至关重要。本研究中的11个无居民海岛潮间带生物群落的ABC曲线显示生物量曲线始终位于栖息密度曲线之上,而2012年苍南大陆沿岸的ABC曲线分析中生物量曲线与栖息密度曲线部分交叉[22],表明无居民海岛群落暂未受到环境扰动,而大陆沿岸岩礁群落结构较不稳定。

3.3 海岛潮间带生物多样性保护

已有的研究表明浙江海域岩相潮间带生物的多样性和分布与环境的异质性、海岸的开敞度和浪击度三种因素有关[10, 23-25]。本次调查中中潮带与低潮带的Shannon-Wiener指数比高潮带大,这是因为高潮带与中、低潮带相比生境较单一,而环境的异质性会带来生态位的分化,因此与生物多样性的变化情况密切相关[26]。复杂的生境能够为潮间带生物提供充分的生存空间,有利于各营养级生物的生存和多样化,多样性指数随之升高。

海岸的开敞度决定营固着生活的节肢动物和软体动物的分布,开敞度越大的断面,节肢动物和软体动物的生物量和栖息密度越大。浪击度与藻类的生长和分布有关,浪击度越大的断面,藻类的物种多样性越高、分布越密集。而藻类作为潮间带生态系统的生产者,是其他物种的能量来源和栖息场所,间接影响潮间带生物群落的物种多样性。

与2012年秋季苍南大陆沿岸岩礁的潮间带生物调查数据相比,苍南海岛潮间带的生物量和栖息密度均大于大陆沿岸潮间带,生物量相差近8倍,生物栖息密度相差近4倍。但生物多样性指数差异不大(表6)。此外,在2012年的潮间带生物调查中仅采集到6种节肢动物和9种软体动物,并未采集到其他类群[22],与本次调查的结果相比偏低。原因有两点,一是春季是潮间带生物种类的繁殖和生长季节,种群栖息密度和数量会得到补充,因此潮间带生物量和生物栖息密度呈现春季大于秋季的趋势。二是由于所处生境的开敞程度不同,岩相海岸生物种类和数量的组成也有很大差别,物种数量和生物量的分布呈现从近岸到远岸递增的趋势[27-28]。海岛的开敞程度大于大陆沿岸且干扰程度小于大陆沿岸,因此海岛潮间带生物的生物量和栖息密度更高。海岛相比大陆沿岸拥有更丰富的潮间带生物资源,应注意保护,尤其在春季生物繁殖期。

表6 苍南附近海岛潮间带与大陆沿岸潮间带生物数据比较Tab.6 Biological data comparison between islands intertidal zone near Cangnan and mainland coastal intertidal zone

4 结论

本研究对浙江苍南海域的11个无居民海岛进行了春季潮间带生物调查,共采集到潮间带生物58种,平均栖息密度为857±205 ind/m2,平均生物量为 2 847.83±1 032.50 g/m2,栖息密度和生物量垂直分布情况为中潮带>低潮带>高潮带。无居民海岛兼具海洋与陆地的特点,生态系统独特,但又很脆弱,与大陆沿岸岩礁潮间带比较发现,它们拥有更多的潮间带生物资源,建议加强对无居民海岛生态环境的保护。