新冠疫情背景下中国与东亚地区价值链合作动向分析

陈 雪 刘洪钟

新冠肺炎疫情在世界范围内产生了广泛而深远的影响。在这场危机中,中国以最快的速度做出反应,成功控制了国内疫情,日本和韩国等东亚国家也在此次疫情中率先采取措施,实现区域内稳定。这种变化使得世界经济复苏对东亚特别是对中国经济的依赖进一步加强。但与此同时,由于中美关系的持续恶化,美国拜登政府试图采取拉拢盟友和经济伙伴重构重要产业全球价值链的战略,摆脱对中国经济的依赖,形成一种没有中国参与的新的全球价值链体系。

面对美国打压,我国政府适时提出双循环发展战略,以此形成一种以我为主、具有强大自生能力的内外循环互动发展的全球价值链运行体系。东亚区域价值链是中国融入全球价值链的最重要形式,东亚价值链的稳定发展,是我国双循环战略得以顺利推进的基础和前提。[1]那么,在国际秩序进入重构动荡期的背景下,中国应该如何参与基于东亚价值链的区域合作,保证中国和东亚区域经济的稳定发展呢?

一、新冠疫情冲击下全球价值链的区域化发展趋势

自全球金融危机以来,全球贸易进入低速增长时期,北美、东亚以及欧盟在全球价值链网络中的联系呈现疏离趋势,2018 年以来的中美贸易摩擦以及2019 年末爆发的新冠肺炎疫情则进一步对价值链的全球发展形成巨大冲击,使得全球价值链日益形成区域化的发展态势,“北美-欧洲-亚洲”三足鼎立的区域发展格局不断凸显。根据鞠建东等人[2]的方法计算和比较2000 年和2020年国际贸易总额排名前50 的国家对世界其他国家的贸易依存度,结果显示,在2000 年,有11 个国家或地区最大的贸易伙伴是美国,包括加拿大、墨西哥以及部分太平洋地区国家,有17 个国家或地区最大贸易伙伴是德国,且多数为欧洲国家,有6 个国家或地区最大的贸易伙伴是日本,均为亚洲国家,①2000 年最大贸易伙伴是美国的国家包括加拿大、中国澳门、印度、以色列、日本、马来西亚、墨西哥、菲律宾、韩国、沙特阿拉伯和英国,最大贸易伙伴是德国的国家包括奥地利、比利时、捷克、丹麦、芬兰、法国、希腊、匈牙利、意大利、荷兰、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典、瑞士和土耳其,而最大贸易伙伴是日本的国家则包括印越南、中国、印度尼西亚、伊朗、泰国和阿联酋。而仅有中国香港、蒙古和阿曼等3 个国家或地区的最大贸易伙伴是中国。

总体格局为欧洲国家的贸易中心是德国,并且以区域内贸易为主;在北美洲的三个国家中,以美国为中心向外部辐射,美国的核心地位十分牢固;亚洲则以日本为中心,但其地位并不稳固,区域内贸易较松散,多数亚洲国家与美国的贸易往来更为频繁。因此,2000 年的全球区域内贸易聚集在以德国为中心的欧洲区域和以美国为中心的北美区域,呈现两极结构向世界辐射的状态。[3]

而到2020 年,全球贸易的发展格局发生了重大变化。有6 个国家或地区最大的贸易伙伴是美国,12 个国家或地区最大的贸易伙伴是德国,7个国家或地区最大的贸易伙伴是中国,①2020 年最大贸易伙伴是美国的国家包括加拿大、墨西哥、爱尔兰、以色列、英国和中国,最大贸易伙伴是德国的国家包括捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克、荷兰、瑞士、丹麦、斯洛文尼亚、比利时、芬兰、意大利和希腊,而最大贸易伙伴是中国的国家或地区则包括中国香港、缅甸、中国澳门、日本、美国、印度和德国。由于UN 数据库中大多数东亚国家2020 年的数据尚未统计公布,导致计算结果中只包含了全球27 个国家和地区,并且大多数东亚国家并未包含在内,使得结果的说明力度降低。因此我们又将亚洲所有可获得数据的国家纳入样本,计算了2019 年亚洲国家的贸易依存度,结果显示在数据可得的23 个亚洲国家或地区中,有16 个国家或地区最大贸易伙伴是中国,分别是柬埔寨、中国香港、中国澳门、印度尼西亚、日本、科威特、马来西亚、蒙古、缅甸、菲律宾、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、泰国、阿联酋和越南,亚洲区域内以中国为核心的贸易格局十分牢固。越来越多的亚洲国家更加频繁地与中国开展贸易活动,亚洲区域内贸易网络已经形成。

总体而言,在2020 年,中国已经取代日本成为了东亚大多数国家的最大贸易伙伴,并且中国的贸易核心地位十分牢固,亚洲地区呈现出以中国为中心向外辐射的贸易格局。与此同时,美国和德国在其相应地区内的贸易核心地位没有改变。相比2000 年,世界贸易更加集中地在北美洲、欧洲和亚洲三个区域内进行,明显呈现以美国、德国和中国三国为核心的区域贸易网络格局。

二、全球价值链变动背景下中国与东亚的合作

在全球价值链区域化调整的背景下,如何加强区域内价值链合作,防范价值链断裂风险成为东亚各国经济合作的主要议题。价值链合作的方式与治理直接关系到东亚区域内价值链的未来走向。认清并把握我国与东亚各国合作的现状和特点,也有助于我国引领区域内价值链调整,形成内外联动的新发展模式。

1.中国在东亚价值链的核心位置继续巩固

中国在东亚价值链中的地位经历了一个从参与者到引领者的角色变化。[4]在20 世纪60年代—90 年代,日本和美国在东亚价值链形成和发展中扮演了核心角色,美国一直体现为它是东亚各国最终产品出口的市场提供者。[5]日本在“广场协议”后通过资本和技术转移,逐渐推动东亚地区形成了“雁阵”式的垂直分工体系。在这一阶段,中国通过改革开放大量吸引外资,逐渐融入到日美主导的东亚价值链,成为先行国家产业转移的一个重要承接者。[6]新世纪以后,中国在东亚价值链中的角色逐渐发生变化。[7]随着融入世界经济的程度持续加深,中国逐渐以“世界工厂”的身份演变成为东亚价值链分工体系的中枢。[8]在此过程中,中国陆续取代美国和日本成为东亚最重要的市场提供者,成为东亚各国的最大贸易伙伴。

全球金融危机后,由于国内技术的持续进步,中国的出口产品结构开始逐渐升级,出口产品的国内增加值含量不断增加,由此推动中国在东亚区域价值链中的地位大幅攀升。[9]周彦霞等[10]根据WTO/OECD-TiVA 数据库中2005—2015 年的增加值贸易数据,从价值链的四个维度对亚太价值链的长度、合作度、地位以及分工模式进行了测算,证明了亚太价值链在十年间经历了转型。其中,中国的价值链长度不断延长,与东亚各国家及地区的合作愈发紧密,尤其与东南亚国家的合作最为密切,而各亚太经济体对美国在价值链上的依赖程度(以出口中的美国增加值衡量)则呈现明显的下降趋势。

2018 年特朗普政府发起的对华贸易战,对我国进出口贸易和产业链安全带来了严重的负面冲击,同时,经由前向和后向联系,东亚其他经济体的进出口贸易也受到很大影响。新冠疫情的暴发和全球蔓延,进一步从供求两个方面对世界经济造成巨大的打击,给世界带来了广泛而深远的影响。在此期间,凭借出色的国内治理,中国比其他国家更快地成功遏制了病毒的蔓延,成为2020 年唯一一个经济实现正增长的大国。与此同时,通过为其他国家提供新冠疫苗、口罩和医疗设备等,中国成为世界经济的强大稳定器,并为东亚价值链的稳定提供了重要支撑,其核心地位也将继续得以巩固。

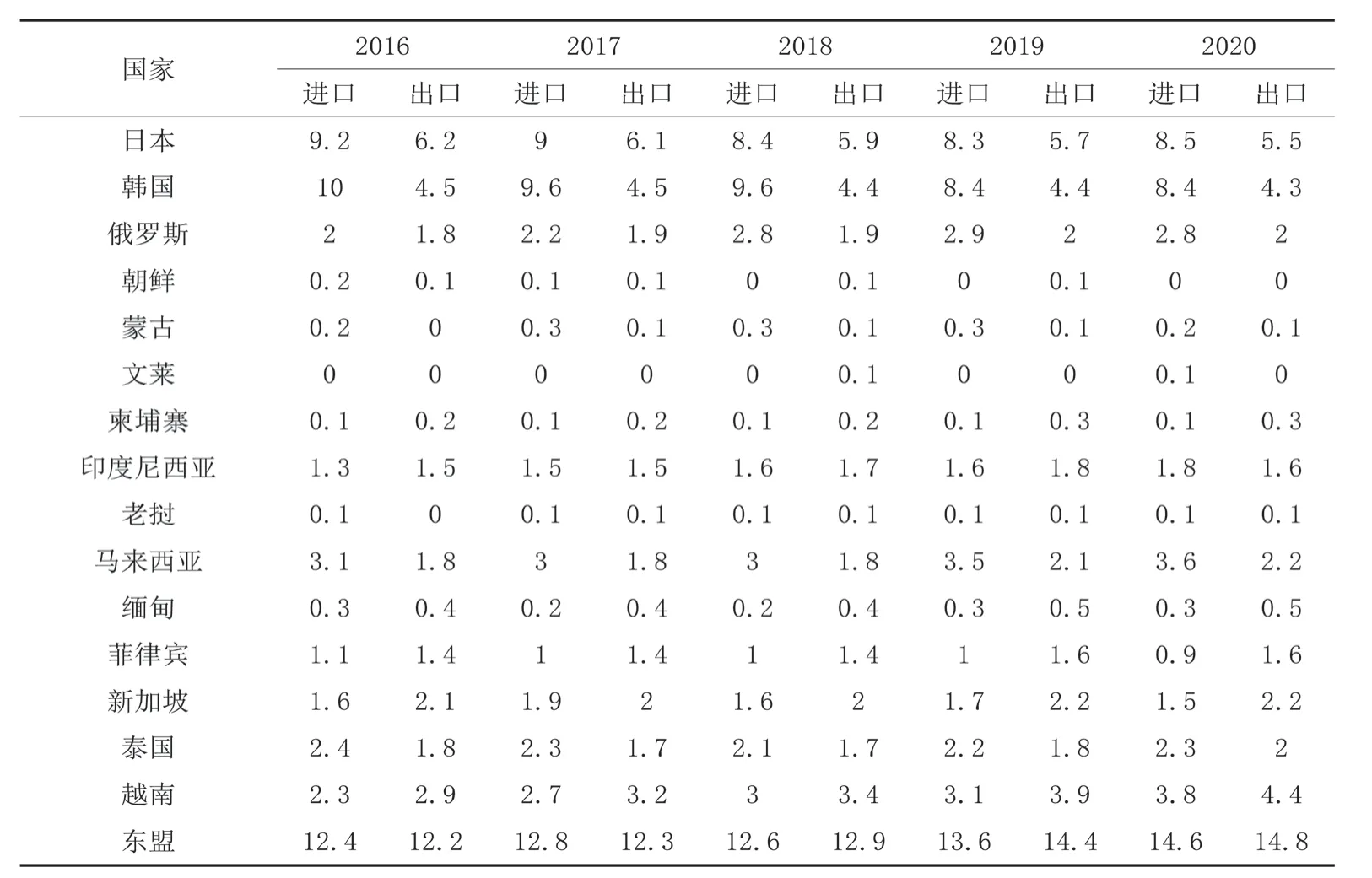

2.东北亚价值链呈现一定的离心变动趋势

一直以来,中日韩三国是东亚价值链的核心。[11]不过,近些年来,受中国国内劳动力成本上升、中美贸易战以及新冠肺炎疫情的影响,日本、韩国的一些跨国企业开始把自己在中国的工厂转移至东南亚和南亚地区。[12]总体看,中国与东北亚国家的进出口呈逐年下降的趋势,并且中国处于贸易逆差的状态(参见表1)。细分到国家层面,无论是进口还是出口,在东北亚五国中,除俄罗斯与中国的进出口份额呈现小幅上升状态外,其余国家与中国的贸易份额均为停滞或下降的状态,尤其是日本和韩国更为明显。除了上述影响因素,东北亚各国之间的信任缺失,使该地区技术合作不畅,导致本来在东北亚地区具有优势的一些产业(如半导体、机器人、医疗器械等高端领域)价值链联系不紧密,无法发挥出最大的效益。[13]此外,处于价值链末端的信息流、资金流开发等方面合作的欠成熟,也导致了东北亚国家在区域价值链中逐渐疏离。

表1 中国进出口总额中东亚各国份额占比(单位:%)

3.中国与东盟价值链合作迈向新阶段

面对美国贸易保护主义、英国脱欧等逆全球化的举动,东盟国家积极推进多边主义和自由贸易,努力坚持东盟一体化。

新冠疫情期间由于大量的医疗用品需求,使得制造业地位大幅提升,而作为制造业基地的中国与东盟其地位也随之进一步凸显。2020年东盟提出采取“东盟共同体”方式来应对危机,加强在政治安全、人道主义援助、自然灾害、经济等领域的合作,高度重视和维护东盟在供应链的地位和金融的稳定,对于巩固东亚价值链的安全与稳定起到了促进作用。比如在2020 年4 月召开的应对新冠疫情领导人特别峰会中,东盟就提出用好清迈倡议多边化(CMIM),并向其他国家提议设立“新冠病毒东盟应对基金”“应对公共卫生突发事件特别基金”“东盟10+3”重要医疗物资储备和大米紧急储备机制等。[14]

2020 年6 月4 日东盟峰会通过的《河内行动计划》,则进一步从限制非关税措施、促进贸易便利化、促进技术和数字商务等方面提出了多项具体措施,以此恢复和加强本地区的供应链建设。上述措施体现了东盟各国在复杂的国际环境和严峻的抗疫形势下加强东盟在区域乃至全球价值链合作的决心,并且随着中国国内市场的转型和升级,中国与东盟在东亚价值链上的合作也迈入了新阶段,中国电商平台为东盟国家提供了就业机会,并且东盟与中国在制造业上的联系日益紧密,逐渐向附加值更高的产业链攀升,在诸如智慧城市、5G 等数字经济领域的合作日益密切,[15]进一步助推了后疫情时期中国与东南亚价值链的合作。

与此同时,中国与东盟经贸关系迈向新台阶。中国海关总署数据显示,2020 年中国与东盟的贸易总额达到4.74 万亿元,超过欧盟成为了中国最大的贸易伙伴,并且在2021 年的前两个月,中国与东盟的贸易总额达到7862 亿元,同比增长32.9%,继续保持高速增长态势。

与此同时,中国已经连续12 年保持东盟最大贸易伙伴的地位。由表1 可以看出,尽管2020 年受到新冠疫情的影响,中国与东盟在贸易方面依然呈现逆势增长态势。从国家层面上看,中国与越南、马来西亚、泰国、新加坡的贸易量远大于其他国家,其中越南与中国的贸易量尤其突出,这得益于越南强劲的外资吸收能力、国内稳定的政治环境以及劳动力成本优势,[16]而文莱、柬埔寨、老挝、缅甸等东盟欠发达国家与中国贸易量仍偏小,未来有较大上升空间。

伴随着中美贸易战以及新冠疫情的冲击,许多在华跨国企业采取“中国+1”的发展战略,加强了对东南亚地区的投资与贸易。不过,中国与东盟的经贸关系以及各自的产业链并未由此受到负面影响,相反,双边的合作基础因为经济互补性强,以及《中国—东盟战略伙伴关系2030 年愿景》《关于构建中柬命运共同体行动计划》《关于构建中老命运共同体行动计划》等计划的实施而不断加强,双方的政治互信也越来越高。特别是2020 年11 月《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的签署,进一步夯实了双边合作的基础,为保证东亚价值链稳步转型和稳定发展提供了牢固的支撑。

三、政策建议

1.努力提升自主创新能力,延长价值链长度。在东亚价值链的调整过程中,技术的影响至关重要。近些年来,中国的技术水平不断上升,但在一些核心领域,中国与美日等发达国家相比仍存在着明显的差距。这在一定程度上限制了中国在东亚价值链调整过程中主导能力的提升。因此,中国应大力提高自身的自主创新能力,促进东亚区域产业链延长的同时,不断提升在价值链上的地位。

2.充分发挥市场优势,以“内循环”推动“双循环”。麦肯锡全球研究院预测,到2030年,全球一半以上的消费将发生在发展中国家,其中,中国将贡献16% 的消费。[17]伴随着RCEP 合作的推进,中国应充分发挥国内需求潜力和东亚区域内市场优势,努力推进国内循环和东亚区域循环的相互促进,推动我国开放型经济向更高层次发展。

3.推进与东北亚国家的合作互动,促进各国政策协调与经济互助。中日韩三国的产业结构互补,在全球价值链上的分工地位存在差异,具有良好的合作基础和合作前景。由于目前全球价值链呈现区域化发展的趋势,东亚各国在价值链生产阶段更多地依赖中国,对欧美国家的依赖则不断下降。加强东北亚地区的价值链合作,可以更好地防范价值链断裂的风险,保障东亚价值链的稳定与安全,实现各国经济良好发展。