区域服饰史的困境与出路

——评袁仄主编《北京服饰文化史》

杨道圣

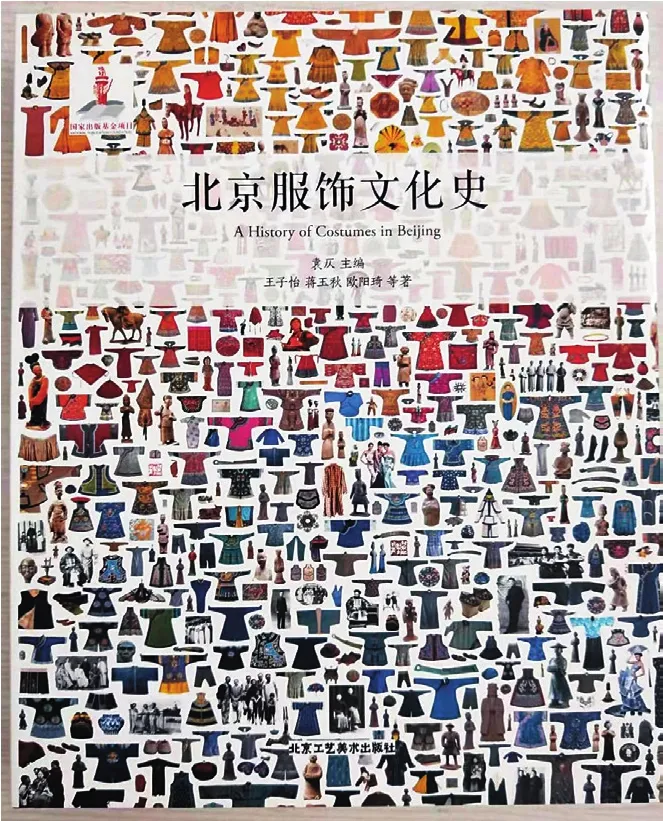

进入新的世纪,中国服饰史研究有了很大的发展,不同类型的通史继续涌现,断代史的研究成为重点,而性别服饰史,区域服饰史和特定服饰样式的历史成为服饰史发展的新方向。在区域服饰史的著作中,由袁仄主编,北京工艺美术出版社于2019年出版的《北京服饰文化史》(图1),特别突出地反映了区域服饰史写作的困境以及试图克服困境寻求出路的努力。

图1:《北京服饰文化史》封面

一、区域服饰史与服饰通史如何区分?

《北京服饰文化史》共有九章(引子+正文)内容,全书以时间和朝代为顺序,从考古发现的距今两万多年前的北京人开始,一直到20世纪末,可以说是在区域服饰史中时间跨度最长的一部。如何确定北京服饰史的开端,编者还是颇费了一番思量,最后选定以北京建城作为起始。但问题仍未解决,北京何时建城也是一个悬而未决的问题。对这一问题的考虑使得编者选择了有考古记录的商代。这样基本上就把北京服饰史开始的时期几乎等同于整个中国服饰史开始的时期。这样就出现了一个问题,如果开端一致,而结束的时间也无法区别,北京服饰史几乎就是一部微观的中国服饰史。

但作为区域服饰史的北京服饰史毕竟要与整体的中国服饰史区别开来,如何区别,这可能是每一个区域服饰史研究者都要面对的难题。编者对这个难题作了一个出人意外的巧妙而又让人遗憾的解决:北京的文化与中原华夏文化同源同步,因此其服饰也与中原相同。这个结论让人已经可以想象书中所论述的服饰文化很难与中国服饰文化区别开来。果然,编者认为:“北京是中国北部地区的代表,其服饰形态具有典型的中国风貌,并融合了北方其他民族的服饰特点。本书正是通过对北京地区服饰历史的研究,梳理北京及中国服饰发展的轨迹,发掘服饰文化的渊源,寻找传统服饰文化的精髓,为北京建设‘时装之都’做重要的文化铺垫。”①

区域服饰史面对的第二个难题是:如何界定区域服饰史的史料?毕竟单纯的地方性的文献涉及服饰的材料极少,而图像与实物的地域性如何确定也是很大的问题,以在本区域出土的文物为准吗?这些文物是流传到这里的还是本来就在这里的呢?墓葬主人或赞助人的迁徙,图像作者的往来行踪如果不能确定,这一问题就永远没有答案。本书则是“从历代相关的文献、文物等推断出北京人的穿着,应该并无大谬”。②这可能是很多服饰史写作者不得不秉持的态度。

而对于北京服饰史来说,似乎有一个天然的优势,自金以来,北京大多数的时候都是政权的中心,因而也是文化、经济的中心,服饰制度的制定、服饰潮流的产生可能都在这里,所以北京的服饰其实就是中国服饰的代表。由此而言,北京服饰史表现出和中国服饰史的一致性并非问题,而是这个特殊区域的服饰应该表现出来的特征。当然,编者也非常准确地把握到了北京服饰史另一个突出的特征:北京大多是少数民族政权的都城,地方志和相关史料对于北京服饰史的记载多是突出少数民族统治者的服饰,但北京毕竟还有许多汉族居民,所以北京服饰的特色是胡汉交融。但从本书内容来看,其实不仅汉族居民,即便少数民族统治者也不断采取汉化的方式,使统治阶级的服饰也呈现出胡汉交融的特征。

二、区域服饰史还是城市服饰史?

按照主编所确定的观念与思路,每一章内容就由此展开。初读此书,会觉得这本学术论著语言非常优美,叙述生动有趣,可以让人一口气读下去,书中也多采用文学作品为史料。各章章题均为比较工整的七言,前三章基本上是向中国服饰史看齐。引子“北京服饰史前史”注意对于考古资料的利用,把发掘出来的纺织器具与饰品作为服饰出现的证据。第一章“汉服之初燕蓟地”简述秦汉及以前的燕蓟服饰;第二章“汉装胡服时世妆”则简述魏晋与隋唐时期幽蓟的服饰;第三章“建都伊始衣冠变”简述辽金时期的南京与中都服饰,这里的南京与中都是北京在辽金时的名字。第四章“混一华夷元大都”简述元朝时期大都的服饰;第五章“汉韵华服大明风”简述明朝时期的北京服饰。一直到这一时期,该书除了强调元代以前的胡汉交融外,基本上可以称得上中国服饰简史,接下来的三章似乎慢慢地凸显了北京的服饰特征。第六章“剃发易服满汉装”,在讲清代服制时仍然与中国服饰史步调一致,在叙述北京城满人与汉人的服饰时,有了更多的史料,可以非常精确地指出是北京,而不仅仅凭一般的史料推断了。第七章“民国时期的北京服饰”,虽然要讲民国的服制改革,仍然可以很具体地、准确地讨论北京城的服饰,比如讲到京派旗袍,以其“本土本位的拙朴”而区别于海派旗袍的“花哨、性感、时髦”。第八章“红装岁月换新颜”,虽然似乎也是讲整个中国的服饰潮流,但因有充分的地方性记载和照片甚至实物,所以也足以称得上是真正的北京服饰。

从全书内容来看,固然因史料限制而使得清以前的北京服饰史无法区别于中国服饰史。但区域服饰史的观念才是造成北京服饰史写作困难的重要原因。在此之前已有《香港服装史》③《上海服装文化史》④《宁波服装史》⑤《陕西服饰文化》⑥《齐鲁服饰文化研究》⑦《岭南服饰历史文化地理》⑧等多本类似的区域服饰史。区域服饰史可以以地域作为研究范围,也可以以城市作为研究范围。《北京服饰文化史》和《陕西服饰文化》《齐鲁服饰文化研究》一样选取了地域,而不仅仅是北京这个城市。而前两本则非常明确地以城市作为其写作的范围。如果以城市作为其写作范围,就会减少很多的困难,比如《上海服装文化史》,一上来就确定上海服饰文化发轫于开埠至民国时期,由此形成了与西方文化交融的特点,其特征均由此而来。而《香港服装史》则是从香港城市成衣业的发展出发,来讲成衣业对城市经济发展的贡献,讲的更多的是设计师和制衣业。可能这两本服装史都不能全面概括该地域服饰文化的特点,但是能够突出其最主要的特点,人们一看就心悦诚服地接受这就是那一个城市的服饰文化或服装设计文化的特点。如果以城市作为写作的中心,北京服饰史可能从清代开始写更合适,而且可以突出其作为政权中心所具有的皇家文化的特征。英国服饰史研究者Christopher Breward 2004年出版的《伦敦的时尚化——服装与现代大都市》⑨,就是从伦敦成为一个现代大都市的1890年写起,当然他主要以时尚引领者为线索展开,这样就和传统的服饰史区别开来了,但如果写城市服饰史,这也是一个思路。

三、本书的特色与优点

《北京服饰文化史》是一个庞大的学术团队集体智慧的结晶,因为涉及时间段非常长,资料非常多,所以把握起来不是很容易。本书可以用简练生动的语言把中国服饰史准确地叙述一遍,已颇为可贵。作为一本服饰史的学术著作,本书非常注意对于史料的充分利用,书中使用了大量的图像和实物资料,充分利用了首都博物馆、北京艺术博物馆以及北京服装学院民族服饰博物馆的馆藏,并且提供了清晰度非常高的彩图,对每张图中的服饰也作了准确解说,使读者对于书中所涉及到的服饰可以很清楚地看到具体的形制、色彩、纹样等,这使得本书成为很重要的服饰资料的来源。在服饰史著作中,图像和文字具有同等的重要性,我们看到在《上海服装文化史》中,虽然也使用图像,但都是黑白图像,很难清晰辨认,可能是由于经费或印刷方面的原因,图像没能在书中发挥应有的作用。另外《北京服饰文化史》在讲到新中国服饰时涉及到服装业的当代发展,如:服装协会、设计师协会,服饰展览,服装院校、时装周,时尚媒体等服装和时尚机构,及其对大都市发展的影响,这也是《香港服装史》所专注的。把当代服饰时尚的发展考虑在内,区域的服饰文化史或城市的服饰文化史就不仅具有了学术的意义,而且具有现实的价值,可以为城市的发展提供一些参考和帮助。可惜这方面内容着墨不多,或许是由于考虑到各章内容的平衡,而没有照顾到越近的时代,资料越多,可以有更多的内容叙述。其实可以把之前的不能凸显北京特征的部分合并为一到两章,而对于清朝以来,尤其是当代,可以详细叙述,充分展开,以达到服务于北京建设“时尚之都”的目的。当代的图像资料和实物资料在书中已有很多,但文字内容却没能给与更多分配。

《北京服饰文化史》内容丰富,学术性强,装帧精美,是区域服饰文化史研究中的一本代表性著作,它强调了区域服饰史与整体的中国服饰史之间的联系,把区域服饰史作为其中的一部分,而且由于北京在政治上的特殊地位,可以说是在很大程度上代表了中国服饰史,表现了中国服饰史发展的特点和规律。同时,《北京服饰文化史》也是北京服饰史研究的开创性著作,它的努力为接下来对于北京服饰史进一步的研究奠定了基础,提供了思路,也带来了很多的启发。这种研究也提出了很多服饰史的理论问题,服饰史的观念,对于服饰史料的处理与使用,服饰史研究与现实之间的关系等。无论是对具体问题的研究、还是对于理论问题的探索都对于服饰史研究有很大的推动,丰富了服饰史的写作。主编袁仄老师是多年从事服饰史和服饰理论研究的前辈,已出版《中国服装史》《西方服装史》《百年衣裳:20世纪中国服装流变》《服装设计学》等多种服装史论方面的著作。《北京服饰文化史》的作者多是他的学生和同事,也都一直在从事服饰研究,这本著作就是在他们多年扎实的研究基础上完成的,所以能够成为这个领域的重要参考书。令人惊奇的是,这虽然是多人合作完成的一本书,但语言不仅流畅生动,而且风格上非常统一,好像是一个人独立完成的,可见编者不仅在书籍的装帧设计、配图排版上花了很多心思,在语言文字的编校上,也用力颇多,于是才有了这本赏心悦目的服饰史著作。

最后,还是希望区域服饰史的研究能够有更广阔的视野。对于区域服饰史的书写不但要突出区域特色,而且需要展现某一区域的服饰在发展历史中融入整体中国服饰史的方式和过程,突出区域服饰对于中国服饰整体特征形成的贡献。这才能使得区域服饰史不仅是整体服饰史构成的一部分,而且有其独特的学术价值,如目前各个地方的文化史研究所要达到的一样。其实区域服饰史就是地方文化史的一个具体门类,应该学习地方文化史写作的观念和技巧。但目前服饰史本身的研究还未能深入到这个地步,作为整体的中国服饰史的研究与写作尚待深化,中国服饰史的观念,对于史料的理解和选择都会极大地限制区域服饰史的写作。当然,更好的是,如前面已经指出的,通过区域服饰史的研究,提升中国服饰史研究的深度与广度,丰富地方文化史的研究与写作,这可能依赖于更多领域的学者一起交流,共同合作。

注释:

① 袁仄:《北京服饰文化史》,北京:北京工艺美术出版社,2019年,第10页。

② 同注①,第9页。

③《香港服装史》,《香港服装史》主办机构,1992年。

④ 徐华龙:《上海服装文化史》,上海:东方出版中心,2010年。

⑤ 冯盈之:《宁波服装史》,杭州:浙江大学出版社,2010年。

⑥ 兰宇:《陕西服饰文化》,西安:陕西师范大学出版社,2014年。

⑦ 徐静、穆慧玲:《齐鲁服饰文化研究》,北京:中国社会科学出版社,2013年。

⑧ 许桂香:《岭南服饰历史文化地理》,北京:民族出版社,2010年。

⑨ Christopher Breward,Fashioning London:Costume and Modern Metropolis, Berg, 2004.