由一道化学中考试题引发的教学反思

缪徐

摘要: 以一道化学中考试题解答中的典型错误为例,反思日常教学中存在的问题,提出并阐释了“提高教师自身的教学站位、加强学生思维能力的培养、关注学生表达能力的提升”等教学建议。

关键词: 中考试题; 钢铁腐蚀; 教学反思; 思维能力; 表达能力

文章编号: 1005-6629(2021)09-0041-04

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

2019年11月,教育部下发的《关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》明确指出: 考试命题要引导教师积极探索基于情境、问题导向、深度学习、高度参与的教育教学模式,引导学生自主、合作、探究学习,充分发挥考试对推动教育教学改革、提高学生综合素质、促进学生全面健康成长的导向作用。这充分体现了以“考”引“改”的内涵,由此联想到由中考试题的命制或解答进一步反思课堂教学的价值。现以一道化学中考试题为例,谈几点反思体会。

1 试题及其解答情况呈现

2020年苏州市化学中考试卷28题中有两个着眼素养考查、问题情境新颖但得分率极低的小问:

钢铁的腐蚀是重要的研究课题。

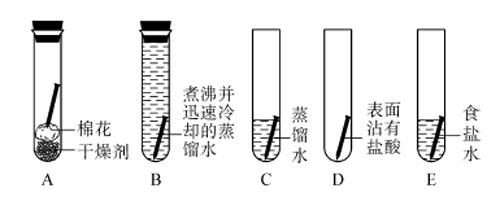

[知识回顾]用如图所示实验进行铁钉腐蚀的研究。一段时间后试管A、 B中铁钉

几乎没有生锈,而试管C中铁钉明

显锈蚀,试管D、 E中铁钉严重锈蚀。

(知识回顾到拓展延伸之间的四个问题略)

[拓展延伸]研究水样的pH、水中溶解氧浓度与钢铁腐蚀速率的关系。查阅相关文献

得到如下资料。

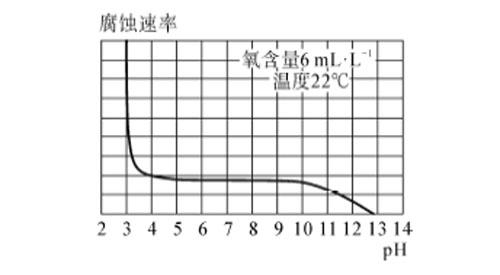

(5) 上图表示水样温度22℃、氧含量6mL·L-1时,钢铁腐蚀速率与水样pH的关系。

当pH<4时,钢铁腐蚀速率明显增大的原因是 。

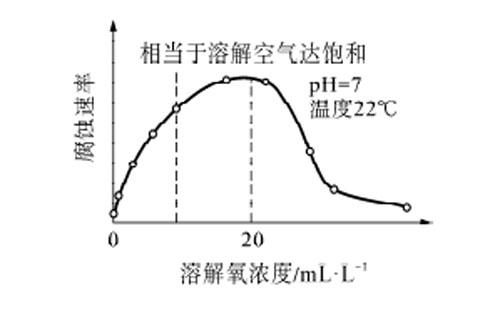

(6) 下图表示温度22℃、pH=7时,钢铁腐蚀速率与水中溶解氧浓度的关系。当溶解氧超过20mL·L-1时,钢铁腐蚀速率明显下降的原因可能是 。

问题(5)的答案是: 钢铁与水样中的酸(H+)发生反应。学生答题中的主要错误有三

类: 一是单纯读图,未说明原因——酸(H+)能加快钢铁的锈蚀/酸性越强(H+越多),钢铁的锈蚀越快;二是指向不明,表达含糊——酸性溶液中,铁易反应/在酸性环境中,与铁反应快/酸性强,易与铁反应;三是话说半句,未能到点——酸(H+)与铁接触(接触未必就是反应)。

问题(6)的答案是: 钢铁表面生成致密的氧化膜,阻礙了氧气、水与钢铁的接触。学生答题中的典型错误: 铁已经全部反应完,不能再继续反应;氧气已经饱和,无法再溶于水,也无法与铁接触;氧气浓度过大,过量的氧气以一层气膜的形式覆盖在铁的表面,阻碍了铁与水的接触等。

2 由试题引发的教学反思

学生在试题解答中所暴露出的问题主要集中在思维和表达两个方面。问题出现在学生身上,根源还在教师这里。因此,我们很有必要针对存在的问题,反思教学的不足,探寻应对策略。

2.1 提高教师自身的教学站位

提高教师自身的教学站位,并不是要增加教学的宽度和深度,将高中化学的教学内容提前到初中来教;也不是增加教学的难度,将教学目标拔高到教师自身对教学内容理解的程度,而是包含以下两层意思:

一是教师对教学内容的认识,不能仅仅停留在初三学生的认知水平上,而是要对教学内容有一个系统的贯穿性的认识。对于钢铁的腐蚀,初中生的认识要求较为浅显,只要求他们明白: 铁生锈的实质是铁与氧气、水等物质发生的化学反应,酸和盐的存在能加速铁的锈蚀。作为教师就不能停留在这样的水平上,而应对铁等金属的锈蚀有一个站位较高的理解: 金属的腐蚀包括化学腐蚀和电化学腐蚀,电化学腐蚀又分为析氢腐蚀和吸氧腐蚀(初中生对铁腐蚀的认识重点是吸氧腐蚀)。酸的存在,能加速铁的析氢腐蚀;盐的存在能加速铁的吸氧腐蚀。站在这样的认识高度去审视试题中第2张图所示的铁的腐蚀,我们就会有新的发现——按照pH依次减小的顺序,铁的腐蚀分成了三个阶段: 吸氧腐蚀为主(pH>7)→析氢腐蚀、吸氧腐蚀都存在(4 二是教师能从较高的教学站位上,精准地控制好教学的边界。在探究铁生锈的对比实验中,引入化学腐蚀和电化学腐蚀的不同、析氢腐蚀和吸氧腐蚀的区别固然没有必要,但在分析那根用酸浸过的铁钉锈蚀很严重的原因时可以插入一个问题: 为什么将铁钉用酸浸过之后放置到一支敞口的试管里,而不是将铁钉完全浸没在该酸溶液中?这个问题是从析氢腐蚀与化学腐蚀的不同角度提出的,还没涉及两种腐蚀的具体内容,学习内容的延伸没有超出学生的知识范围,教学边界把握得比较好。如果教学中有了这样的插问,学生在完成问题(5)的时候就会清晰和轻松许多。 登高才能望远,居高才能临下,只有站位高了,教师才能妥善处理好知识的科学性和认识的阶段性之间的关系。因此,初中化学教师应该放一套高中化学教材甚至大学无机化学教材在身边,以备“登高”时翻阅温习。 2.2 加强学生思维能力的培养 对于前文试题中的问题(6),好多学生想不明白: 为什么在温度和溶液酸碱度恒定的情况下,水中溶解氧浓度越高,铁被腐蚀的速率反而会明显下降?原因在于他们的思考受到了铁锈疏松、氧气含量越大铁锈蚀得越快等常规思路的束缚。学生思维受阻、受缚的现实提醒我们: 课堂教学既要有知识的传授,更要有思维能力的培养。然而,学生思维能力的培养是一个系统工程,就试题的解答而言,必须抓好“看得懂”“联得上”“想得到”等几个环节。 要让学生“看得懂”,必须培养学生的读文识图能力。前文试题中第2、3张图中,除了“相当于溶解空气达到饱和”这句话对题目的分析解答有些干扰之外,其他图文的识别难度不算大。然而,有些试题图文的隐含性较强,如水热分解可得氢气,高温下水分解体系中微粒含量与温度的关系如图1所示。图中曲线A、 B对应的微粒依次是 (填符号)。对于这一类图文,教师要给学生提供认识的机会,并给予适当的方法指导: 首先,观察H2O的含量变化——从2000℃(温度数值是估值,下同)时开始减少,至4500℃时变为零;其次,观察H2、 O2的含量变化——H2O开始减少时,H2、 O2逐渐增多,但温度达到3500℃之后,随着温度的升高,H2、 O2又逐渐减少直至为零;然后,观察A、 B含量的变化——随着H2O的减少和温度的升高而增多,当温度达到4000℃或高于4000℃时含量保持不变,且A的含量是B的两倍。 图1 高温下水分解体系中微粒含量与温度的关系图 要让学生“联得上”,必须培养学生知识的串联能力。毕华林教授认为,学生解决问题的过程,就是依据问题线索从头脑中检索提取相应的知识信息,然后加工这些信息去寻找解决问题策略的过程。学生头脑中的知识线索是否清晰,联系是否紧密,直接影响学生问题解决的能力水平[2]。钢铁的锈蚀,不仅涉及铁的性质,还涉及氧气、酸、碱、盐的性质,如果这些知识在学生脑海中脉络清晰,他们在解决问题的时候就会迅速“联网”。所以,在日常教学中教师要引导学生积极参与知识的串联与并网活动,让他们在活动中体验“知识树”的生长。 要让学生“想得到”,固然要有程式化的思维模型的运用,更要有思维方式的转换、思维定势的突破。前文中谈到学生在回答问题(6)的时候思维因定势而受阻,如何“破阻”?首先,要意识到平时常用的思维方式今天“不灵”了,要有“回头”的智慧和勇气;接着,洞察铁生锈的本质(铁和氧气及水接触发生化学反应),大胆预测铁锈蚀速度放慢是受到了某种阻隔;然后,借鉴铝表面有致密氧化膜的思维模型,推测溶解氧浓度过高时,铁表面也会生成致密氧化膜阻碍铁的进一步锈蚀。上述“破阻”过程带给我们的启示是: 教学过程中教师不要把问题讲绝,不要将结论下死,要关注学生的洞察力和思维方式,借助学生洞察力的提高和思维方式的转变,撬动学生创新思维能力的提升。 2.3 关注学生表达能力的提升 再来梳理一下前文所呈现的问题(5)解答中出现的一部分典型错误: 酸性溶液中,铁易反应;在酸性环境中,与铁反应快;酸性强,易与铁反应;酸(H+)与铁接触等等。其中,不乏与正确答案“擦肩而过”的错误。为什么会与正确答案擦肩而过?原因在于这些学生书面表达能力有欠缺。因此,日常教学中教师要在学生思维能力的培养上下功夫的同时,还要在学生表达能力的提升上花力气,努力让学生做到理得顺、说得清、答得准。 理得顺,就是将已经思考好的答题内容之间的逻辑关系理顺,初步确定好表达的先后顺序。说得清,就是用比较清晰的思路将要表达的意思说明白。答得准,就是在观点正确、表达清楚的基础上,将答案送到问题上去,避免表达的残缺性。如前文中问题(6)答案的组织,首先要说明溶解氧浓度超过20mL·L-1时铁表面会产生致密的氧化膜,还要说明这种膜阻碍了铁与水、氧气的接触,从而导致了铁腐蚀速率的明显下降。这样,问题的来龙去脉、前因后果都交代清楚了,表达自然也就到位了。 表达能力的提升不是教师报答案、学生背答案就能达成那么简单,它往往要和思维能力的培养结合起来进行。其间,要调动学生独立思考、充分表达,鼓励学生相互评价、修改完善。以下列问题第三空格的回答为例予以说明。 1785年,拉瓦锡将水蒸气通过红热的铁制枪管将水转化为氢气,同时生成四氧化三铁(如下图所示),上述反应的化学方程式为 。 该反应若生成1g氢气,则理论上铁制枪管应增重 g。實验发现枪管实际增 重比理论数值大,其可能的原因是 。 从思维上看,要引导学生分析枪管增重的原因(枪管中的铁与水中的氧结合生成了铁的氧化物,导致枪管质量增大);再分析枪管实际增重超过理论值的原因(除了水中的氧以外,铁还结合了另外的氧元素,氧元素从哪里来?根据红热的枪管所处的环境,学生应该想到另外的氧来自空气中的氧气)。这样的引领,有助于提高学生思维的有序性。 在表达上,可以让一名学生先说(写)出一个答案,然后再组织大家进行讨论与完善。假如有学生说(写)出的答案是: 枪管与氧气反应。教师便可以此为基础引领学生修改。修改完善过程中出现的答案大致有以下几种: 枪管上的铁与氧气反应;枪管上的铁与空气中的氧气反应;枪管外壁的铁与空气中的氧气反应;枪管外壁的部分铁与空气中的氧气反应;枪管外壁的部分铁与空气中的氧气反应导致枪管的进一步增重等等。经常给学生提供这样的讨论与完善的机会,有助于他们“字斟句酌”习惯的养成,帮助他们提高表达的准确性和完整性。 义务教育化学课程标准在评价建议部分曾指出,设计纸笔测验的试题,要依据“课程内容”把握学习要求[3];评价结果能让教师据此做出正确的决策以改进教学[4]。因此,抛开课程标准和素养要求,教学完全被中考试题牵着鼻子走的做法不可取。分析中考试题解答中暴露出的典型错误,由此反思课堂教学中存在的问题、寻求改进策略的做法应积极提倡。只有将课标研读、考试研究、教学反思有机结合起来,我们的教学才会取得事半功倍的效果。 参考文献: [1]谈小强. 关于钢铁腐蚀的理论探讨与实验分析[J]. 化学教学, 2012, (5): 48. [2]毕华林. 对高中化学学科核心素养的认识与理解[J]. 化学教学, 2021, (1): 3~9. [3][4]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2011年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2012: 40~41.