“岗课赛证融通”人才培养模式在土建类专业群中的实践*

汪 洋 陈宇峰

国家“十四五”规划提出了对高技能人才队伍建设的要求,强调要加强创新型、应用型、技能型人才培养,实施技能提升行动,壮大高技能人才队伍。[1]2020年8月,《关于实施新时代浙江工匠培育工程的意见》发布,要求深入贯彻落实人才强省战略,顺应产业升级和高质量发展趋势,围绕全球先进制造业产业集群建设,以培育知识型、创新型、复合型高技能人才为重点,着力深化技能人才培养体制机制改革,加快构建“产教训”融合、“政企社”协同、“育选用”贯通的技能人才培育体系。[2]

为了完成人才培养任务,提升人才培养质量,湖州职业技术学院土建类专业群梳理了岗课赛证间的逻辑关系,[3]开展“岗课赛证融通”人才培养模式创新探索。“岗”指工作岗位,“课”指课程体系,“赛”指职业技能大赛,“证”指职业技能等级证书和建筑业行业岗位证书。学校充分利用区域建筑业头部企业在专业人才培养和评价方面的先进经验和成熟标准,把新材料、新技术、新工艺、新规范纳入教学,把企业的典型工程案例引入教学,把职业资格证书、职业技能等级证书内容融入教学,结合实际情况改造提升相应的课程和专业,提高人才培养的针对性和适用性。

一、土建类专业人才能力需求及特点

土建类建筑工程技术专业群以建筑工业化为载体,以数字化智能化为基础,面向智能建造产业链,由建筑工程技术和市政工程技术、工程造价、建设项目信息化管理等专业组成。毕业生主要就职于建筑产业链全生命周期的数字设计、智能生产、智能施工、智慧管理与维护等岗位。岗位需求决定了土建类专业人才需要具备以下能力:

1.零距离顶岗的首岗能力。

建筑业行业项目大多工期紧、任务重、投资大,需要毕业生能直接顶岗以缓解企业的工程进度压力。土建类专业毕业生在施工放样、工程施工管理、施工质检和安全管理方面要具备较为熟练的动手操作能力。满足这种“技术+管理”复合型人才的培养要求,职业学校就要在师资、实训场地和课程上予以匹配。

2.一专多岗的岗位迁移能力。

土建类专业学生的职业成长路径一般是从刚毕业时的工程项目现场技术员到中岗管理人员再到建造师。技术员岗位要能零距离顶岗,中岗管理人员(如施工员、质检员、安全员)需要“一人多岗、一岗多能”,建造师需要有综合的管理能力。学生要从较单一的技术岗位逐渐向复合型岗位发展,职业学校除让学生掌握一定的实操技能外,还需要进行协作意识、创新思维的训练。

3.持续学习的创新能力。

建筑业发展日新月异,装配式建筑(PC)、建筑信息模型(BIM)、绿色建筑+(GB)等新技术层出不穷,需要土建类职业教育在产业转型升级和改革发展过程中培养具有创新能力的专业人才。职业学校要敏锐地捕捉行业的发展动态,培养学生接受技术创新和开展技术改进的能力,为企业不断注入先进技术和核心竞争力。

二、土建类专业群“岗课赛证融通”人才培养模式的具体实践

目前,从毕业生和用人单位的反馈情况来看,学生实践动手能力的培养情况并不乐观,主要体现在:建筑业发展较快,但校内实训过程中不能及时吸纳新技术,实训内容滞后于工作内容;学校通过大量实践教学训练学生的专业技能,但过多的机械性训练会导致学生的思维固化;学生掌握了某项技能后不能够融会贯通,缺乏专业创新能力。

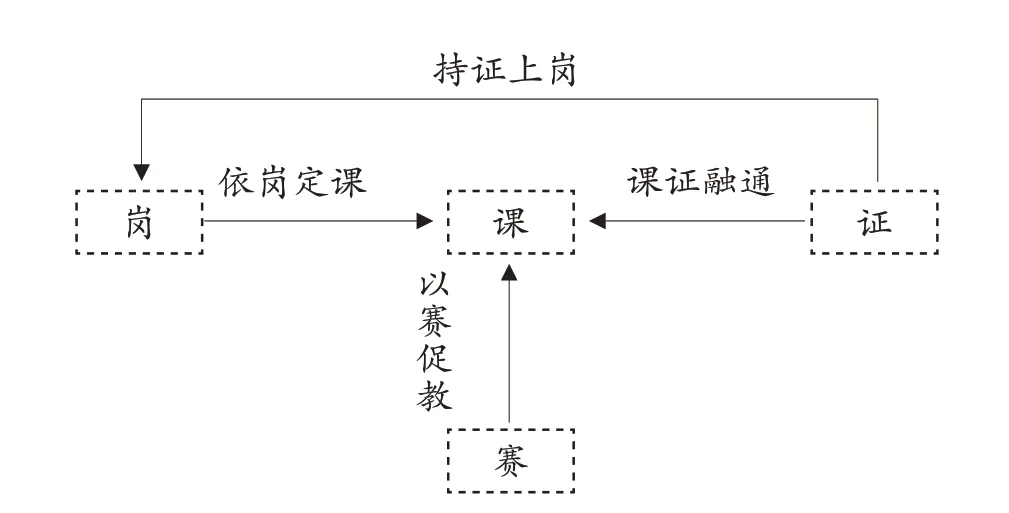

针对以上情况,专业群开展了以下改革:“依岗定课”,以岗位要求为出发点进行课程体系改革。“课证融通”,证书制度与课程建设紧密结合,深化教师、教材、教法“三教”改革,将相关专业课程考试与职业技能等级考核统筹安排、同步评价,学生可以同时获得学历证书相应学分和职业技能等级证书。“以赛促教”,充分吸收技能大赛的考核内容要求、实训建设要求和操作考核标准,将之应用到日常教学和校赛、市赛、省赛、国赛、世赛五级大赛的训练中。最终使学生在校内就能掌握岗位所必需的核心能力,获取第三方评价证书,可以“持证上岗”,实现零距离就业(如下页图1所示)。

图1 土建类专业群“岗课赛证”逻辑关系

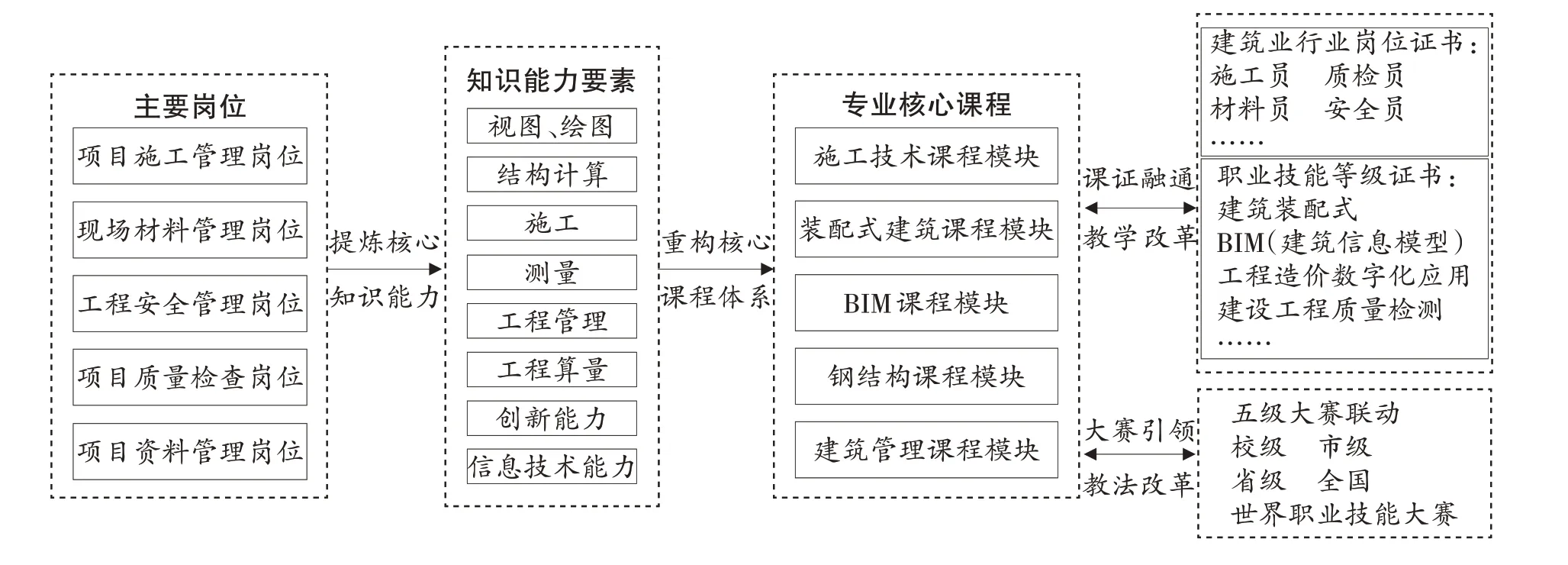

根据岗课赛证间的逻辑关系,专业群从岗位能力需求入手,提炼学生所需要掌握的知识、能力和素养要求,重构课程体系,完善教学内容和教学资源,建立了大赛引领、第三方证书评价的“岗课赛证融通”人才培养模式(如图2所示)。

图2 土建类专业群“岗课赛证融通”人才培养模式

(一)依岗定课,进行课程体系重构

根据土建类专业毕业生适合岗位的上岗标准,提炼出技术技能人才所必备的识图绘图、结构计算、施工、工程管理等方面的知识能力要素。这些要素可归纳为三个层面,一是满足传统施工方法要求的施工技术,二是适应工程技术发展要求的装配式建筑技术和建筑信息技术,三是提高核心竞争力要求的创新能力,不断更新课程内容和结构,完善新技术、新工艺、新组织管理方法。同时将专业核心课程模块化设置为施工技术课程模块、装配式建筑课程模块、BIM课程模块、钢结构课程模块和建筑管理课程模块五大课程模块,课程模块与岗位紧密对接,每个课程模块基本对应一类就业岗位。如施工技术课程模块就对应项目施工管理岗位,以实现零距离就业上岗。学生完成本专业课程内容外还必须选修群内另一课程模块,达到一专多岗位的能力要求。

(二)课证融通,进行核心能力培养

土建类专业涉及两类证书,一类是行业内颁发的岗位证书,另一类是教育部推行的职业技能等级证书。课程体系与岗位证书标准紧密对接,课程标准体现了证书能力要求,通过校内学习就可以实现证书要求的能力达标。学校根据教师所担任的课程进行专项师资培训,使其获取相应的职业证书培训师资格;进而根据证书考核要求修订课程标准,将证书考核内容融入日常教学过程中;再而完善课程考评体系,采用多元考评方法。如学校为推行“BIM建筑信息模型”职业技能等级证书,成立5人教学团队,5名教师上岗前均考取BIM培训师证书,教学中学生可以通过考取技能证书替代课程学分。

五大专业核心课程模块主要通过第一课堂进行知识和技术的教学,素养和创新能力培养主要通过第二课堂来实施。专业群的专业实训室与技能工作室结合,构筑“金蓝领”人才培养阵地。学校建立10个专业实训室和8个技能工作室,“实训室铺面、工作室培优”。学生在实训室中训练五大核心技能,再根据个人特长到相应工作室进行培优锻炼,每个工作室吸纳学生15~25人,按照工匠型人才标准重点培养。学生在工作室团队协作过程中完成具体的工作任务,小班教学条件下能够全身心投入,个人潜力得到充分发挥,会在很短的时间内有明显进步。

同时,专业群将技能训练与创新研究相结合,组建3个建筑新技术研发中心和9个创新实验室,吸收学生150多人组成技能训练营和技术研发小组,在技能训练中融入创新思维的培养,鼓励探究式学习,激发学生的学习兴趣和自主学习潜能,培养他们的团队协作意识和创新精神。

(三)以赛促教,进行教学改革

职业教育技能大赛是链接经济产业与职业院校教学的重要机制,技能大赛有推进教学模式改革、促进教学方式改进的作用。[4]土建类专业群的课程教学内容吸收职业技能竞赛标准,竞赛任务与教学项目相融合,优化技能训练方案。按照大赛技术标准配置实训设备,打造实境化操作训练平台,推行“一赛一课、一课多训”的技能训练模式,竞赛训练融入课程实训,实现赛训一体化、常态化。改革教学评价机制,学生取得竞赛成果可进行相应课程加分或专业选修课程的学分替代。一方面整合实训室、工作室和研发中心资源,构建实验实训与产学研资源共享机制,形成“竞赛训练与课程实训结合、技能训练与创新研究结合、专业实训室与技能工作室结合”的赛教研训一体化平台。另一方面形成课程标准与竞赛标准相融、教学项目与竞赛任务相融、教学评价与竞赛成果相融的赛教融通教学体系。

同时,建立五级大赛联动的多元人才共育模式。以世界技能大赛理念和技术标准为引领,推动校赛、市赛、省赛、国赛、世赛五级大赛衔接,企业技师、大赛导师、学校教师多元协同共育人才,拓宽人才成长途径。学生从进校开始就做到人人参赛,大一参加单一项目,大二参加综合性项目,大二大三的优秀学生参加市或国家级大赛,实现人人有赛项、个个有专攻。学校借鉴世赛培训选手的成功经验,本着培育学生多样化兴趣和未来企业所需要的“工匠精神”的目标,在训练中做到精益求精、一丝不苟、多出精品,把职业素养、知识点、技能点落实在学生的具体作品上。

(四)持证上岗,实现零距离就业

X证书已覆盖土建类专业群所有专业,建筑工程技术专业、建设工程管理专业、工程造价专业、市政工程技术专业分别匹配建筑装配式、BIM建筑信息模型、工程造价数字化应用和建设工程质量检测职业技能等级证书。建筑行业各类岗位就职人员均需要持证上岗,技术技能人员的持证情况决定了企业的发展和日常的生产,是否获得技能证书将直接影响学生的职业发展和薪资水平。通过建立课证融通、赛教融通实践教学体系,专业群学生职业技能证书获取率达100%,毕业生就业率达98%,学生毕业1年后对教学的满意率为92%,超出省内平均水平5个百分点。

同时,这套实践教学体系还让相当一批学生脱颖而出,取得出色的专业发展成果。专业群学生近3年获得发明和实用新型专利32项,2013—2021年连续8届获浙江省大学生结构设计竞赛一等奖,斩获首届全国职业技能大赛管道与制暖项目银奖、第45届世界职业技能大赛管道与制暖项目银奖。

三、“岗课赛证融通”人才培养模式的优化建议

(一)以多元参与为基础,探索“政校行企”协同育人,准确把握岗位能力需求

学校积极引导行业、企业参与教学,牵头组建湖州建筑业产教联盟,下设三个专业委员会:建筑工程技术专委会、工程造价专委会和市政工程专委会,建立“政、校、行、企”多方联动机制,指导专业发展和学生能力培养。下一步更要紧密围绕行业发展,与行业头部企业保持密切联系,掌握行业新技术发展动态,建立科学的人才培养方案调整机制,以适应土建类岗位能力需求的动态变化。

(二)以“三教”改革为中心,深化课证融通教学改革,切实进行有效教学

首先要建设好满足“岗课赛证融通”需求的“三有”型师资团队。岗、课、赛、证分属于教学的不同指向,为达成四者有机衔接、互相融合,需要一支“三有”型师资队伍,即教师有较高的理论水平能开展课堂教学,有熟练的技术能进行实训指导,有持续跟进行业发展的能力进行创新辅导。其次通过现有教学内容的改造升级,加强满足课证融通需求的立体化教学资源建设。如建筑装配式技能等级证书考试内容涵盖了原“建筑识图与构造”“钢筋混凝土工程施工”“建筑材料”等课程的部分内容,采用项目化教学方法后,教师对原有课程进行改造,建立了校本教学资源库。

(三)以综合育人为目标,推进X证书建设和学分建设,满足行业需求

随着第四批X职业技能等级证书的启用,土建类X职业技能等级证书已多达10余项,学校要根据所在区域的实际情况进行甄别和遴选。同时土建类X证书对软硬件资源要求较高,需要配备相应的师资团队,学校同时要充分调研企业用人需求选定证书项目。

下一步要从政策上加快推动竞赛、证书与课程学分的融合,实现高职与本科之间的学分互通,打通学生学历上升通道,引导学生积极参与技能大赛和技能等级证书考试。此外,要推动土建类专业证书在教学中的融合,实现专业核心课程与核心岗位职业证书相匹配,职业技能证书和课程学分可替代。土建类X职业技能等级证书和建筑业行业岗位证书分属于不同的管理部门,在考核内容和考核方式上不尽相同,部分建筑企业还不认可X职业技能等级证书,出现学生持证也不能上岗而需要重复考证的情况。这就需要技能等级证书组织单位对建设行业岗位能力需求做出准确的判断,制定科学的考评方法,让X证书在建筑行业、企业中形成权威性和认可感。