融合视频人脸识别和智能数据分析的新型单轨建设管理技术研究

郑春霞 范小九 张瑞芳 韩立阳 田 沃

(1.中铁旸谷(北京)智慧科技产业有限公司,北京 100055;2.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

目前,国内开通单轨的城市有重庆、银川,在建城市有柳州、芜湖,规划建设城市有沈阳、吉林、安阳、贵阳等。单轨属于中小运量轨道交通系统,相较于地铁、轻轨等城市轨道交通项目,单轨造价较低(单价约为地铁的1/3)。另外,单轨轨道一般采用高架结构,立柱和轨道梁采用工厂预制、现场吊装的施工方法,现场占道施工时间可控制在6~8 个月[1],建设周期较短。因此,单轨在国内中型城市具有广阔的应用前景。

国内学者已在城市在轨道交通工程建设管理方面开展探索,张睿等在研究重庆轨道交通施工安全事件的基础上,提出隧道坍塌、高空坠物等典型安全风险的防范措施,并提出建立完善安全管理体系[2-3];李冰等以北京城市轨道交通为例,提出控制建设成本应从建立健全奖惩机制、重视前期研究、加强过程控制等方面加以改进[4];梅荣娟等在研究城市轨道交通建设质量影响因素后,认为应借助信息管理手段加强质量管理[5];杨东胜等通过研究云计算、大数据等信息技术手段,提出智慧轨道交通云平台实现数据共享和业务标准化管理方法[6];张川等基于上海地铁工程建设实践经验,认为建设风险信息化管理是控制风险、保证质量的重要措施[7]。

综上所述,利用信息化、系统化的管理工具,可提高建设管理过程中的安全质量管理水平,控制项目成本。目前,人脸识别和智能数据分析技术开始在轨道交通行业中应用,并且在安全管控水平、提高质量和节约成本等方面产生了应用价值,以下对其进行深入分析,并提出新型单轨建设管理平台的建设模型和架构设计。

1 构建单轨建设管理平台

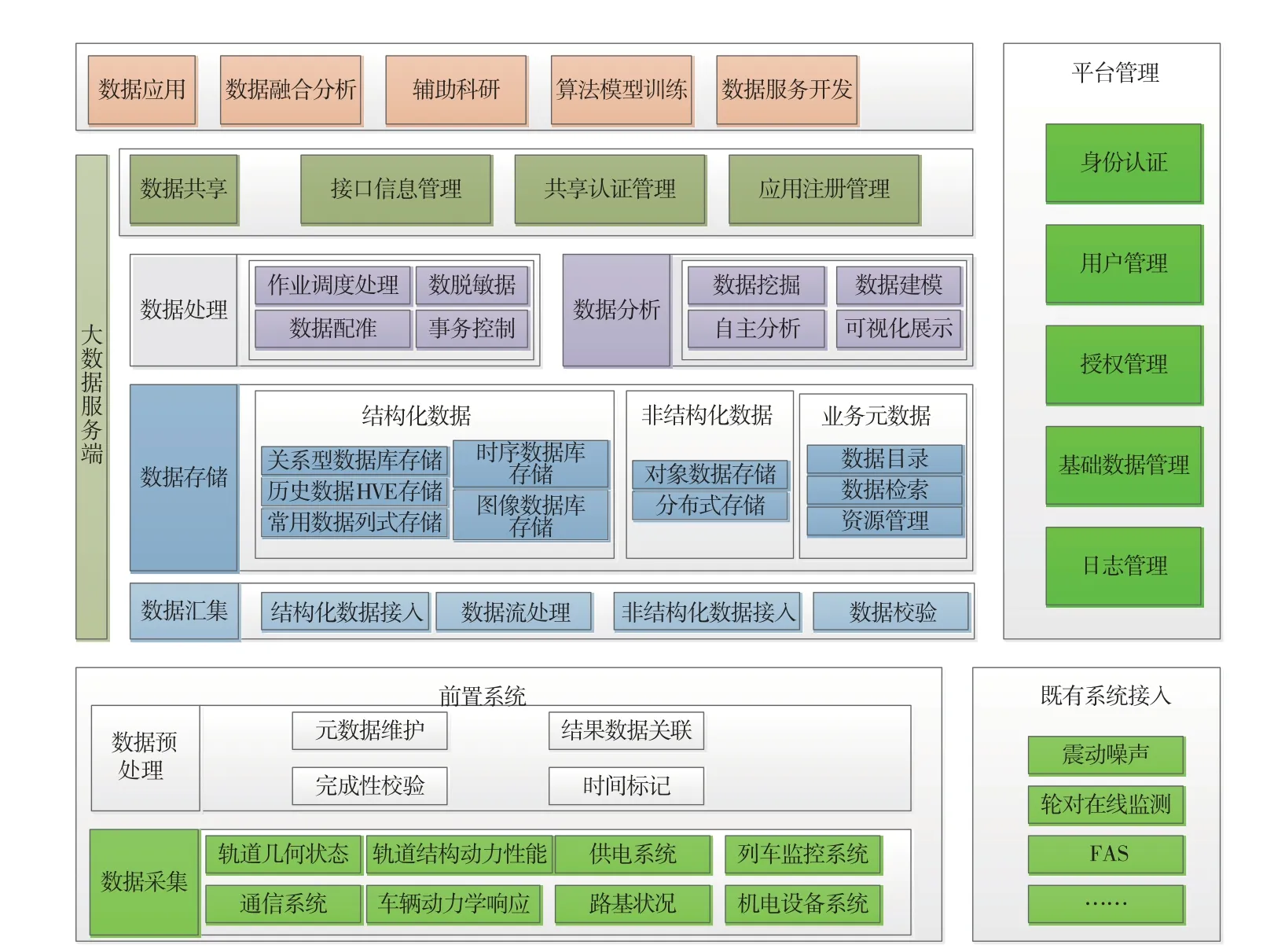

在传统建设管理平台基础上,引入视频人脸识别和智能数据分析技术,构建单轨建设管理平台,其系统架构见图1。

图1 单轨建设管理平台系统架构

建设管理平台为建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等提供“模拟+分析”的科学协作平台,管理人员可通过建设管理平台全程监控工程建设的各个阶段,做到实时监控和智能查询,可在设计、施工阶段能有效提高沟通效率、节省管理成本,促进安全、质量问题的快速处理,实现参建各方数据共享与协同合作,提升安全、质量、进度和成本的智能化管理水平。

2 智能安全管理

先收录各施工单位人员个人信息(包括姓名、性别、证件号、电话、单位、工种、级别、岗位、工作性质以及分组等)并存入数据库中;接入视频人脸识别设备后,建设管理平台的安全管理系统增加采集人脸信息的功能,将人脸模型一并存入数据库中,并与人员个人信息相对应。

2.1 快速考勤管理

在设定的出退勤区域,当人员头像出现在视频监控系统中时,系统将自动识别人员信息,完成考勤记录。当施工人员出勤后,安全管理系统可在施工地图上对工人进行实时定位追踪。如施工人员在作业过程中遇到紧急情况,工人可通过随身携带的定位装置向控制中心发送报警信息,安全管理系统能自动定位,并在第一时间对报警信息进行处理。在退勤时,安全管理系统可自动比对出勤人员信息,如发现未在规定时间退勤,系统将进行记录并显示人员信息和位置,以便于安全管理者及时处理。当施工人员较多时,或者不同参建单位协同施工时,应用人脸识别技术,可实现快速出退勤管理。

人脸识别出退勤过程示意见图2。

人脸识别系统设备主要包括网络摄像机(视频采集设备)、网络交换机(数据压缩、传输)、视频分析服务器(人脸特征提取)和人脸识别服务器等。网络摄像机采集到的人脸信息,由网络交换机进行初步处理后传输到视频分析服务器。视频分析服务器从图像中捕获人脸信息,提取面部特征,生成人脸数据模型。人脸数据通过传输网络传输至远程监控中心。远程监控中心设置人脸识别服务器(人脸模型对比)、数据处理服务器、显示终端等设备,识别服务器将捕获的人脸数据模型与数据库中的人脸模型进行比对,从而完成施工人员身份识别和考勤记录。

2.2 大型专用设备智能解锁

针对施工现场的特殊监管设备,如大吨位起重机、升降作业平台和压力容器等,只有具备相应操作资质才能解锁操作。安装人脸识别解锁装置,可有效保证作业现场人员安全和设备安全。

2.3 施工人员健康监测和安全生产管理

利用红外测温技术,可在识别人脸时同步进行体温监测。当发现温度超过37.3 ℃时,系统会进行健康预警并将人员信息上报,便于系统管理员进行处理。

在施工区域,借助于电子围栏技术,不间断对重点区域进行监测,如果有陌生人出现在该区域或有人翻越限界,现场将进行语音提示和报警,安全管理系统也将信息上报至建设管理平台,并推送生产管理员。安全管理系统能帮助企业管理机构及时地了解人员健康状况和生产状况,加强安全生产管理监督。电子围栏还可以进行烟火检测,进一步增强安全监测能力。

应用人脸识别和智能数据分析技术,可有效节约人力管理成本,提高管理效率和规范化水平。网络摄像机、服务器等设备可在单轨运营后作为人脸识别闸机的基础设备,提高设备利用率。人脸识别技术也可应用于施工现场特种设备的安全管理。

下面以重庆轨道交通建设发生的14 起安全事件为例进行分析(见表1)。

表1 重庆轨道交通安全事件统计

由表1 可知,在14 起安全事故中,坍塌事故占35.7%,近年来,全国轨道交通建设安全事故中,坍塌事故约占48%。不难看出,坍塌事故在各类安全事故中占比较大。下面以导致坍塌的因素为研究对象,分析建设管理平台的安全预警、预防功能,具体内容见表2。

由表2 可知,导致坍塌的因素有22 项,除主观因素外,可通过技术手段预警95.5%,可预防54.5%,可防止36.4%。因此,通过平台对应预防、预警功能可有效减少坍塌事故的发生。其中,应用视频人脸识别和智能数据分析的技术的模块有安全教育、自动测距、位移、震动、湿度、压力预警等。

表2 坍塌事件成因和平台对应预防、预警功能对照

3 智能质量管理

单轨建设平台质量管理系统主要针对建设施工阶段的质量管理环节开发,包括资质审查、施工质量管理和联调联试数据管理等。视频人脸识别和数据智能分析技术引入后,综合应用“云、大、物、移、智”等技术,可对建设过程中涉及的“人、机、料、环、法”等关键要素进行实时、动态采集,即将现场硬件设备集成到建设管理平台,由平台完成数据汇聚和整理,实现各个应用模块之间的数据共享和联动,以及工程建设全过程的实时监控。

建设后期需进行各专业间的联调联试。联调联试的作用是对各系统主要设备性能进行检测,将调试和检测数据与相关国家标准、行业标准、设计要求等进行对照验证,对未达标的项点进行修改、完善和优化。各专业间的联调联试将产生大量数据,包括测试数据、图片、音频、视频文件等。目前,大部分轨道交通公司的联调联试数据多为各专业各自存储,管理不规范,不利于数据的后期运用。采用建设管理平台对单轨建设后期各专业联调联试数据进行管理和分析,可实现数据采集、传输、存储和跨专业融合分析、管理、评价以及综合展示等。

联调联试数据接入过程见图3。单轨联调联试数据管理总体架构见图4。

图4 单轨联调联试大数据管理系统总体架

单轨联调联试大数据管理系统实现的功能如下。

(1)数据一体化存储

对于结构化数据,大数据服务端的关系型数据库通过增量同步更新,将新增数据汇集存储;对于非结构化数据,大数据服务端的对象存储功能模块根据文件生成时间,将新增数据同步存储,可用于分析、在线浏览和共享使用。

(2)数据管理

大数据服务端根据联调联试各类数据的数据量大小、使用频率等因素,调配资源,将逐步积累的大量结构化数据迁移到数据仓库存储,将积累的非结构化历史文件迁移到分布式文件系统,供数据分析使用。

(3)数据检索

数据目录将大数据服务端的数据按照规则进行分类展现,用户通过目录找到包含若干属性的数据表,获知数据具体信息。用户还可以在数据列表中输入关键字进行筛选、排序,并根据字段内容进行检索。

(4)数据分析

面向研发人员、工程技术人员和联调联试人员提供脚本开发及自助分析,实现对联试联试数据的专业内部分析、跨专业关联研究(如轮轨、弓网、通信、供电、工务等数据之间的联合分析等)。

(5)数据预警

项目运营之后,建设管理平台可开发为智能运维管理平台。随着各专业测试数据的不断积累,建设管理平台还可预测数据的发展趋势,在发生故障之前提出预警。联调联试数据还可作为各专业系统的初始数据,供运营后各专业参考使用。

利用建设管理平台的质量管理系统,还可以完成施工资质的智能审查。在建设管理平台中录入施工单位信息,建设管理平台可通过大数据搜索,自动对标合同文件信息,如发现施工单位与合同中描述不符,则给出提示并封锁该合同后续程序操作。待资质审核通过后才能进行后续的作业,以保证工程施工质量。当施工单位较多或需要不同单位协同作业时,业主可应用建设管理平台的资质智能审查功能,从源头控制施工技术力量,进一步保证施工质量和工程进度。

4 智能成本管控和进度管理

4.1 成本控制

工程项目施工阶段的成本控制是在指根据施工项目的成本计划设定目标成本,对项目施工过程中的资源消耗、费用支出和施工的管理过程等采取一系列的措施进行严格监督,及时纠正偏差,适时修订方案,达到防止资源浪费、降低绝对成本支出、控制相对成本的目的,最终保证项目成本目标的实现[8-11]。引入智能数据分析技术后,单轨建设项目施工阶段成本控制工作过程见图5。

图5 单轨建设管理平台成本控制过程

济南轨道交通R2 线在设计施工阶段使用的建设管理平台,将BIM、GIS、和大数据等技术应用在智慧地质勘察设计、物资BIM 定位、模拟建造方面,成功模拟建设可视化场景,设计之初成功避开敏感区域,避免了施工风险,初步实现建设项目智慧化管理。结合BIM技术,对进场所有物资实施二维码管理,可追溯物资去向并进行信息记录,还可根据项目进展计算管理成本。应用大数据分析技术可实现对项目预算和项目支出的动态管控,降低人力管理成本,有效提高成本管理的效率[12-17]。

建设管理平台合同管理系统可进行最优成本方案预测,智能数据分析技术的应用可提高预算抗风险能力。随着数据的积累,建设管理平台掌握的产品信息不断增加,该类信息包含产品名称、型号、价格、故障率、更换周期等信息,在生成成本计划时,单轨建设管理平台根据平台大数据给出最优成本方案建议供管理人员参考,成本管理人员可结合项目生产实际选择最佳方案,从根本上提高预算的准确性,降低企业资金储备。智能分析技术可对建设过程中的各项费用支出数据进行整理分析,生成企业各业务板块管理成本数据,可作为改进组织结构和业务流程的参考数据,协助修订施工计划与成本管理计划,发挥成本管理的作用。通过单轨建设管理平台,可实现不同项目、不同时期各阶段数据的共享,促进各项目之间相互经验交流,共同提高技术水平和管理水平;而信息共享可进一步改善项目之间的沟通协作方式,有利于企业创建良好的协同工作氛围。

4.2 进度优化

建设管理平台施工管理系统可结合BIM 技术,在建设施工之前对重要施工过程进行预演,可提前预判施工风险点,为施工管理人员调整进度计划提供参考,有效避免重大施工事件的出现,提升施工质量。施工进度的优化进一步缩短施工工期,保证项目进度,降低工程管理成本。随着未来信息化技术的发展和深化应用,建设管理平台将能够提供更加强大的预测、追溯和决策功能。

5 结语

引入视频人脸识别和智能数据分析技术后,建设管理平台可进行人员智能识别、消除可控风险,对于非人为因素的安全风险做到及时预警和有效监控,安全管理水平大幅提高;实现施工资质智能审查,从源头控制作业质量,施工质量的提升又促进施工进度加快和成本降低;建设管理平台融合各方面资源,使各专业系统和业务板块有效减少沟通障碍,提高工作效率。

视频人脸识别和智能数据分析技术的应用,可实现进度科学推进、风险可防可控、成本科学管理的建设管理目标,全面提高单轨建设管理的规范化、集约化和智能化水平。随着AI、BIM 和GIS 等技术的不断发展和多领域融合应用,单轨建设也将迎来快速发展机遇,将会更加有效的缩短设计、建设工期,降低成本。