黄自艺术歌曲的音画描绘和中国韵味

程 通

黄自(1904——1938),作曲家、音乐教育家、音乐学家,被誉为“中国音乐的格林卡”。1916年就读于清华大学,在那里黄自第一次接触到西方音乐,毕业以后,进入美国欧柏林学院学习心理学,同时选修了乐理、键盘和声等音乐课程。直到1928年进入耶鲁大学后,黄自才正式开始学习理论作曲专业。在耶鲁大学的毕业典礼上,他的作品《怀旧》引起轰动,这也是历史上“中国真正意义上的第一部管弦乐作品”。之后,黄自回到上海,创立了中国第一个全部由华人组成的交响乐团。此外,他还创办了音乐杂志,并撰写小学音乐教材。

艺术歌曲是黄自音乐创作中的重要组成部分。在他的一生中,曾创作了大量优秀歌曲,既有学堂乐歌,也有为了鼓舞人民士气抗击列强的爱国歌曲。这些作品都为他创作艺术歌曲奠定了基础,丰富了作品的思想内涵。黄自将中西方音乐创作技巧融为一体,故他的歌曲在西方和声体系下,依旧充满着中国韵味。笔者以为,黄自的艺术歌曲创作主要有两个特点,即词曲配合的音画描绘和钢琴部分蕴藏的中国韵味。下文,笔者将结合相关作品进一步分析。

一、词曲配合的音画描绘

在黄自的作品中,音画描绘扮演着重要角色。黄自从舒曼和舒伯特的艺术歌曲中汲取养分,将歌曲的旋律走向与汉字声调相匹配。例如,在《春思曲》中,他用和声变化表现歌词意境,并为演唱者提供声音色彩变化的暗示。在作品的前半段一直使用的是小字一组的а,与此处小字一组的g(见谱例1)是大二度关系,然而在“应是梨涡浅”的“浅”字上用了小字一组的降а,形成与前一音的小二度关系,正有“浅”的含义。在第8、9小节(见谱例2),“绿云慵掠”一句意指头发略微凌乱,无意梳理。黄自在此句词前使用了四分附点休止,描写了主人公望眼欲穿地等待爱人归来的心情。此时,钢琴部分左手的大跨度琶音和右手的减七和弦形成不安定因素,推动了情绪发展,映衬了主人公的无助,但内心却充满期待的波澜。黄自在他唯一的清唱剧《长恨歌》中运用过相同创作手法,使用增五度和减七度来丰富声音色彩,诠释歌词含义。

谱例1

谱例2

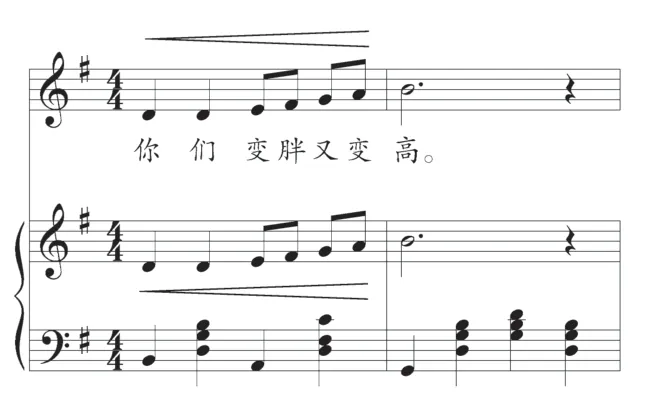

《西风的话》是黄自创作的一首篇幅短小的学堂乐歌,同样运用了音画描绘的方式。从作品的第一乐句“去年我回去”的旋律(见谱例3)就跟随歌词走向,尤其是“回去”一词对应了小字二组的d到小字二组的c的下行。同时,钢琴部分在“回”字上,左手大字组的升G和右手小字二组的d形成减五度,这个不协和音程在“去”字解决到了相对稳定的小三度。此处音程的收缩正是表达了“回去”的意义,生动形象。在第7、8小节(见谱例4),“你们变胖又变高”的旋律从小字一组的d上行级进到小字一组的b,即是“变高”之意。钢琴部分左手的低音从大字组的B逐渐下行到大字组的G,而右手则跟随旋律升高,拉宽了音区,同时音乐以渐强推动,正是描写了青少年身体发育变高、变壮的成长过程。

谱例3

谱例4

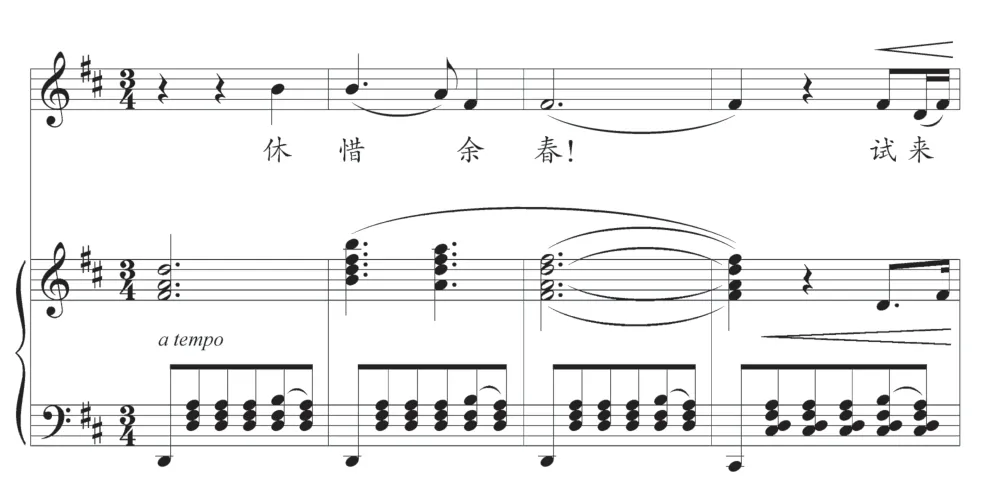

在作品《点绛唇·赋登楼》中,黄自深入词作内涵,用音乐来描绘其深刻意义。“休惜余春”(见谱例5)是对即将逝去的春天的感叹,古人常在春末赋诗以纪念春天。大部分人认为,春天的逝去是一种感伤,作诗吟赋,以此抓住春的尾巴,不想让美好时节匆匆而过。然而,词人只是就此表达出一种敬畏,遵循自然规律,并没有因余春而过于感伤。钢琴部分右手的和弦相对稳重扎实,而左手的上声部使用的是重复音加上方的邻音(B音),这种似叹息又带有坚定的气质,奠定了整个作品的风格。透过这一幕场景,词人的心中当然有对春天的珍惜和留念,但也借着时光的流转,鼓励自己向前展望,回旋音的动机正展示了这种心境。“强欲登高赋”(见谱例6)中的“强”体现了一种强烈的欲望和作赋的动力。钢琴部分的右手跟随旋律上行,扩充情绪,而左手的和弦变化加快,增添了和声色彩与厚度,这个由渐强到强的推动过程恰好符合词作的韵味。作品的最高音(小字二组的е)正是对应“登高”一词,充分展现了作曲家的创作功力。

谱例5

谱例6

二、钢琴部分的中国韵味

在艺术歌曲中,钢琴部分扮演着重要角色,正是声乐和钢琴的融合才成就了艺术歌曲的魅力。因此,人们更愿使用“钢琴部分”替代“钢琴伴奏”的称呼。在黄自的艺术歌曲创作中,格外注意钢琴的重要性。艺术歌曲这种形式来到中国的时间并不长,相较而言,中国传统歌曲或者说歌唱作品的创作主要集中在旋律部分,几乎没有和声的概念,黄自是真正将艺术歌曲及其作曲技法作为一门学问带回中国的第一人。黄自的作品学习和借鉴了德奥艺术歌曲的精髓,尤其是舒伯特、舒曼作品中多声部的纵向和声运用,也融入了中国传统元素的横向旋律主导技法,这使得其歌曲创作展现出了中西方文化碰撞的火花。

黄自在创作过程中,努力探索诗词的奥秘,并以巧妙的方式将钢琴与旋律、歌词结合。通过分析作品的织体、和声、调性布局和曲式结构,笔者认为黄自的艺术歌曲创作具有以下三个特征。

1. 和声织体与旋律主导结合

在黄自的艺术歌曲创作中,和声的呈现大多以柱式和弦与分解和弦的形式出现,通过使用不同的和弦进行和力度表情,塑造丰富的层次。

在《南乡子·登京口北固亭有怀》中,辛弃疾把悲壮的英雄气概贯穿于整首词作,为了铺垫这种情绪,黄自一开始就使用了强奏的和弦三连音(见谱例7)。钢琴部分右手声部的高音一直跟随声乐部分以演奏旋律为主导,其他声部通过和弦的改变,展现出和声带来的不同色彩。左手声部除了起到推动和声进行的作用之外,高音声部也形成了一条支声旋律,呼应着旋律部分。

谱例7

在《花非花》中,钢琴部分的高音声部与低音声部同时演奏旋律,这给按照西方音乐的和声创作形式带来很大的限制。在多声部音乐中,重复旋律限制了和声变化的多样性,但是黄自按照和声中连接共同音的方式(见谱例8)顺着旋律音变化而变换和声,将限制化的五声音阶旋律作为主导,通过内声部的和声填充,使用艺术歌曲创作技法,以和声恰当地支撑歌曲的旋律线条,让音乐的立体感和厚实度增强,把这首短小的歌曲书写成经典。

谱例8

2. 复调织体与五声音阶结合

复调织体在中世纪、文艺复兴和巴洛克时期被广泛使用,许多作曲家也用这种方式创作艺术歌曲。两条或多条不同的旋律独立又相互关联的进行,可以展示出不同的音乐性格,扮演不同的角色,表达多重含义。当然,这也要求演奏者具有相当的功力去呈现作曲家的意图,既要满足纵向和声,又要考虑横向旋律。不过,直到20世纪,复调的概念才被引入中国音乐体系。

在《玫瑰三愿》中,黄自首次使用小提琴助奏,歌曲的旋律是基于E的五声音阶(E——升F——升G——B——升C,见谱例9)外加经过音。声乐部分演唱主旋律,小提琴部分演奏副旋律、扮演对答角色。在声乐和小提琴的对话中,当歌声在较高的音区时,小提琴就在较低的音区演奏进行衬托;当歌声到了较低音区时,小提琴则回到较高的音区进行对答。钢琴部分,旋律在不同的声部交换,时而是声乐的映衬,时而作为小提琴的回声。在这首作品中,黄自在和声中加入了Ⅳ级、Ⅴ级音程。一开始的大七和弦制造了不协和的效果,然后解决到小七和弦。随后,四度和二度音程代替三度音程,增强了五声音阶的特点。

谱例9

3. 象征性织体的丰富效果

象征性织体是指使用特殊的音型、音色和节奏,模仿自然界的物体。这种织体能够生动描绘物体的特点,如风吹、鸟叫、钟鸣等。由于单个音响很难表现复杂的音乐情绪,因此常通过象征性织体和色彩化的和声来营造音乐氛围。

在《春思曲》中,钢琴部分一开始就使用了小三度音程的三连音奠定了作品的基调(见谱例10),重复的、毫无表情的重复音如同春雨一般淅淅沥沥,落在屋檐上,滴到地面上。右手在三和弦与七和弦中转换,随着音乐的发展,逐渐加入经过音和邻音。由于和弦外音的使用,和声的功能性变得模糊,然而,这种模糊的和声却塑造出了朦胧的雨中画面。到了第11小节(见谱例11),右手改变和弦织体,变成琶音。由于很多的半音变化和快速的移调,和声和情绪都变得不稳定。此外,十六分音符的琶音模仿了变大变密的雨滴,制造了更加紧张的氛围。直到第17小节,琶音一直持续在五声音阶进行之中,展现了浓郁的东方韵味。

谱例10

谱例11

小 结

黄自将中国传统文化审美中的山水写意与西方艺术歌曲的精致描绘相结合,紧密贴合汉语言独特的声调魅力,将中国韵味融入艺术歌曲,开创了中国的艺术歌曲风格,为中国艺术歌曲的发展留下宝贵财富。直到今天,他的经典作品依旧经久不衰,影响着一代又一代的音乐人。