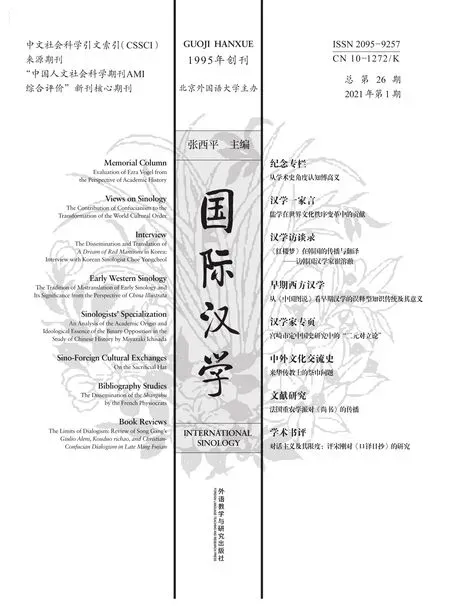

《红楼梦》在韩国的传播与翻译

——访韩国汉学家崔溶澈*

□ 受访人:崔溶澈 采访人:姚军玲

姚军玲(以下简称“姚”):崔先生是韩国《红楼梦》研究的代表性学者,在韩国受到学界的尊敬。作为韩国红学界的翘楚,您凭着对《红楼梦》的热爱,日复一日坚持对《红楼梦》的传播、研究、翻译及著书立说,活跃在韩国红学界和中国各个大学。您以平等、尊重的态度对待中国和韩国文化,以欣赏的眼光看待中国传统文化的优秀小说《红楼梦》,美美与共,天下大同。有欣赏其他文明之美的眼睛,文明之间就可以有更多的交流和借鉴。中韩学者之间的学术互动很多,韩国的红学研究会不会由于受到中国红学的影响而失去韩国自己的研究特色?

崔溶澈(以下简称“崔”):韩国属于东方汉字文化圈的国家,韩国的中国学包含很多东方民族传统文化要素,因此韩国红学的中国成分不少,有中国红学所构成的基本成分,如作者考证、版本和评点的考察之类,几乎都是靠着中国红学的研究成果。但我认为韩国红学大可不必被卷入中国红学界热闹的索隐争论或推测性的新作者说。海外红学界理应期待本土红学界做出具有理性的、较合理的研究成果。韩国红学除了文本研究、人物分析、语言文化考察之外,还可从事较独特的研究主题,如中韩文学的比较、东方文化的比较、传播史、翻译史以及具体的翻译问题等。我觉得这就是韩国红楼梦研究独特的特色。

姚:为什么《红楼梦》走向世界的第一部全文译本会出现在朝鲜王朝而不是别的国家?乐善斋本注音对照全译《红楼梦》是朝鲜后期即19 世纪末期唯一的、也是最早的120 回全译本。大体上推断该书的成书时间是1884 年。乐善斋本的特点:制作于宫中,并供宫廷内部的相关人员阅读,并未流入一般读者手中,因此并未在书界和学界形成很大的影响。“1981 年该书被归入乐善斋贵重图书,并编制了微缩胶卷,供一般人利用,原书也得以公开”。该全译本出现虽早,进入普通读者视野却是在20 世纪。为什么会出现这种情况?

崔:朝鲜王朝初期的15 世纪创制韩文(训民正音),朝廷推进中国古典的谚解工作,如四书五经、杜甫诗等,但小说的谚解一直是民间文人的工作,也是朝鲜后期的事。18 世纪以来谚文小说的创作和翻译大量出现,19 世纪昌德宫乐善斋尽量搜集民间流传的谚解作品,并下令译官直接翻译当代中国流行的小说。在中国《红楼梦》流传的鼎盛时期,宫廷妃嫔特别喜欢阅读,并开始翻译《红楼梦》及其五种续书。当时红楼系列的作品达到262 册,在90 多种小说2 000 多册中占了12%。可以说红楼系列的书是乐善斋小说中的一大特色,但是它们一直被保存在宫廷里,只有宫廷的妃嫔、宫女以及王室亲戚才可以阅读,不大可能流传到民间。

明朝文学流传到朝鲜的时间较早,清代的《红楼梦》的传播较晚,朝鲜文人较尊重明代文学。儒家文人本来就轻视小说,新出的《红楼梦》小说,只听题目便被误认为是有关妓女的艳情故事或是和《金瓶梅》同类的“淫书”。此书白话成分又太浓,满纸怪文和俗话,让人无法正确理解。19 世纪初,经过鸦片战争、甲午战争,清朝的地位逐渐弱化,清朝文学虽在朝鲜半岛流传,却没有充分的流行时间。《红楼梦》在朝鲜后期的民间社会不太流行的原因大约如上。

姚:您曾计划将《红楼梦》原文与韩文译文以对照的形式出版,但这一目标未能实现,这个想法只好留待以后。为什么?

崔:韩国读书界在20 世纪初出现了悬吐本小说,如《悬吐三国志》。所谓悬吐,就是原文句读部分加以韩国语助词,以便阅读朗诵的本子,便于当时读者读小说原文。那时还有一些原文对照翻译的本子。但是现在的韩国读者一般不能阅读汉字原文,出版社不愿意出版中韩对照本。如今有一些学习中文的大学课本中,有小说、戏曲的中韩对照本,但这是只选几个段落的小册子。我的计划在韩国无法实现。目前,中国已有中英对照本、中韩对照本《红楼梦》,可以提供给学习英语或韩语的读者以及朝鲜族读者直接利用。

姚:《红楼梦》在韩国也曾被当作学汉语的语言工具?在中国澳门以及南部地区的西洋人士用《红楼梦》来学习汉语,理解中国文化;派遣到北京的俄罗斯正教会传教士为了学习北京话,购买了此书初期的一套抄本,即现在的圣彼得堡藏本。世界上最早的朝鲜王朝时期乐善斋本《红楼梦》120 回全译本将原文与译文同时收录,且以上下对译的形式进行抄写。另外,在朱笔书写的大字体的原文旁边,又以韩文字母标注了汉字的发音。当时是不是也把《红楼梦》当作语言教材?现在还有这一功能吗?

崔:乐善斋《红楼梦》全译本收录了120 回全文与发音,完全是逐字翻译的数量庞大的注音对照本。这本书最大的特点之一,就是将原文和译文一并收录,所有的汉字原文都一一标注中文发音,在字数多达71 万字的《红楼梦》原文中标注发音。该书保留了当时十分鲜活的标准中国语实际发音信息,这样便于读者学习汉语。朝鲜译官的汉语课本是《老乞大谚解》和《朴通事谚解》。书中多收录人物对话,先抄录中文,旁边标注发音,另有谚文解释。乐善斋本《红楼梦》也是同样的体例,这样做的目的是否是让宫廷人物学习汉语,尚不可知。不过实际的效果不会那么大。由韩文字母表示中文发音来源悠久,但从严格标准来看,注音多倾向于东北、山东方言。此书在抄录原文、标注发音以及翻译时,译官和宫女抄手付出不少心血,只是读者有限,学习汉语效果也不大,让人觉得有点可惜。

姚:您在书中多次提到“一般读者”这一概念:“对中国最有名的小说杰作《红楼梦》是如何在邻国韩国传播与翻译,对于一般读者又产生了哪些影响等问题进行了阐述”“针对一般读者而写的《红楼之梦》”“2015 年我们成立了韩国红楼梦研究会,每年发行两次会刊《红楼梦阿里郎》,及时登载国内外的红学资讯,成为向一般读者宣传介绍《红楼梦》的窗口”,在您的《序言》中也多次提到“一般读者”。为什么要反复强调“一般读者”?这一概念是针对哪一人群来讲的?在韩国有没有这样的翻译实践?

崔:所谓一般读者,就指大量的普通读者,并不包含研究专家。他们并不懂汉语,不太熟悉中国文化,因此文人从事翻译时,先要考虑到这些大众读者能否接受。如果对他们来说有难点,那应该加以说明、注释,甚至改译或删节。翻译古代小说时,常常删节诗词,大多是这个原因。有两位译者针对一般读者进行了翻译实践,一位是梁建植,另一位是张志映。梁建植于1918 年在《每日申报》上以近代翻译文体发表自己翻译的《红楼梦》,连载138 回(相当于原作的28 回)后中断;1925 年梁建植在《时代日报》上发表《石头记》译文,但不久后中断。1930 年,翻译家张志映以通俗朝鲜语翻译的《红楼梦》在《朝鲜日报》上连载302 回(相当于原书的40 回)后中断了。张志映考虑到译文是刊载在报纸上供一般读者阅读,确立了以作品故事情节为主的翻译方式,尝试将《红楼梦》翻译成流畅的现代小说文体,省略了小说中繁复的细节描写和理解起来比较费劲的诗词等内容。梁建植和张志映分别尝试将《红楼梦》翻译成最新的现代语言和流畅的现代小说文体,最终都未能译完。至于为何未能在报纸上连载,这可能与原著中繁琐枯燥的故事有关,另外也与译者对于到底是完全依照原文进行翻译,还是进行摘抄式的翻译立场不明确有关。后来的重译本,多是删节本,主要与出版社的政策和财政能力有关:出版一套古典小说丛书,考虑到平衡各作品的篇幅,需要对《红楼梦》适当删节;单独出版《红楼梦》时,考虑到成本,也需要对其进行删节。

姚:谢天振在《译介学》和《翻译研究新视野》里,指出译者的“创造性叛逆”在文学翻译中有四种情况:个性化翻译、误译与漏译、节译与编译、转译与改编。同时读者和接受环境同样也是文学翻译创造性叛逆的主体。“这引导我们把目光引向翻译以外的因素,让我们看到决定翻译效果、决定翻译行为的成功与否,不仅靠译者个人的主观努力与追求,而且还要受到语言、读者、接受环境等诸多因素的制约。”(1)谢天振:《理念创新与学术前景》,《外语学刊》2019 年第4 期,第96 页。梁建植和张志映的翻译实践正好印证了这一点。

崔:梁建植和张志映翻译《红楼梦》时,很细心地考虑到当时读者的接受心理。他们有时详细说明中国典故,添加译文作品情节的前后脉络,加注解说韩国读者较陌生的中国风俗与俗语,如孽障、辣子、炕等。基于当时报刊连载的需要,译者还要判断一些原文诗词的留存与删节。

姚:韩文的《红楼梦》译本种类和数量都远远多于其他国家,其中有以日文版和英文版为底本的重译本,还有韩国学者以共同翻译的方式推出的《红楼梦新译》,在中国出版的韩文译本有两种。请介绍一下这些韩文译本。

崔:《红楼梦》韩文翻译类型有全译本、节译本及缩略本以及在其他外语译本基础上所作的重译本,还有以故事情节为主重新改写的译本。朝鲜后期出现了“世界最早的全译本”乐善斋译本,20 世纪上半叶出现了梁建植和张志映两位翻译家在报纸上连载的《红楼梦》。自1950 年至今,韩国国内出现了十多种译本,其中包括中国出版的两种韩文译本。韩国建国之后的译本大多是基于日译本的韩文重译本。很多译本都是在日语译本基础上进行的二次翻译,或者在参照日语译本的基础上进行修改翻译的。这是韩国在特殊的政治历史环境下的产物:韩国光复之后,活跃在日本文坛的韩国作家因政局变动不能使用日语,在当时的社会氛围下,也不能向韩国介绍日本文学。因此出于政治立场的考虑,开始转向翻译相对安全的中国古典文学中读者较为熟知的知名小说,这样自然就需要参考当时从日本流传到韩国的各种译作。对日语版本的重译就是在这样的背景下出现的。

在韩国国内《红楼梦》研究尚不成熟的情况下,这些各种各样的译本在向韩国读者传播《红楼梦》方面发挥着重要作用。中国出版的韩文全译本延边本与外文本是为在中国的朝鲜族读者而刊行的本子,20 世纪90 年代给韩国学界带来不少启发。

姚:请简单介绍一下《红楼梦》在韩国的传播与翻译情况。

崔:自古以来,朝鲜半岛一直受到中国文化的影响,接受了大量中文文献。15 世纪发明朝鲜语文字之后,开始把各种中国典籍翻译成朝鲜语,朝鲜末年,即1884 年左右出现的《红楼梦》及其续书五种的翻译是引人注目的成果。19 世纪末年出现了乐善斋本《红楼梦》,但这个本子是由宫廷译官翻译,流传的范围比较窄。

20 世纪前半期,日本统治时期的朝鲜半岛出现了两种《红楼梦》译文,可惜始终没能完成全书,也没有出版单行本。从1945 年到20 世纪80年代,出现了数种朝鲜语译本,大部分是在日译本基础上的重译本。20 世纪80 年代初期,中国出现了两种朝鲜语翻译本,属于朝鲜族翻译家的全译本,由于翻译底本不同,翻译内容有时出现差异。到了21 世纪初,韩国红学专家从事研究和翻译,出版了红学专著和全译本《红楼梦》,韩国红学迈入研究和翻译的鼎盛时代。

姚:19 世纪末出现了世界上最早的《红楼梦》乐善斋全译本,可从20 世纪以后,《红楼梦》翻译与传播已经开始落后于日本。为什么会出现这种状况?进入21 世纪后,这一状况是否有所改观?

崔:19 世纪末年的乐善斋本全译本,是宫廷译官受命而作,几乎没有留下有关翻译过程的学术证据,我们目前无法考察规模如此庞大、抄录如此精巧的翻译本到底是如何做出来的。20 世纪初,有学者进行翻译时,无法继承宫廷谚解的优秀传统,无法参考乐善斋本的翻译技巧,只好借鉴当年的日本红学研究以及译本。因此,韩国翻译家利用日译本出版韩文版的重译本,这是不可否认的事实。当代韩国学界已经摆脱了依靠日译本的阶段,但是日本学术和翻译水平仍然位居世界前列,韩语和日语在世界语言中最接近。我们在研究和翻译外国文学时,没有理由排除日本学界的成果。希望在韩日两国学者频繁的交流过程中,21 世纪韩国能更好地发展自己的研究和翻译。

姚:韩国红学史,如何分期?划时代的年份是哪一年?2004 年是否是韩国红楼梦研究史上跨时代的一年?这些事件的文化、政治、经济背景是什么?

崔:韩国红学的发展可分为四个时期,即朝鲜末年的谚解时期、日本强占期的翻译连载时期、光复以后的重译出版时期、1980 年之后的红学研究及全译本出版时期。各时期的代表成果分别是乐善斋谚解本、梁建植与张志映的译文、金龙济与李周洪的重译本、崔溶澈与高旻喜的研究和全译本。目前,韩国已经正式成立韩国红楼梦研究会,召开专题学术研讨会,并定期发行《红楼阿里郎》,以期《红楼梦》在韩国得到进一步普及。可以说现在是韩国红学较活跃的鼎盛时期。

韩国红学的真正研究开始于1980 年(第一篇硕士论文出现),韩国红学的国际交流开始于1992 年(韩国学者第一次参加“扬州国际红学研讨会”),韩国召开的红楼梦国际会议(高丽大学、鲜文大学召开红学专题国际会议)开始于2004 年,韩国专家翻译全译本出现于2009 年,韩国红学会正式成立于2015 年。这些年份都具有划时代的意义。

2004 年10 月,中国红楼梦学会在扬州举行了“国际红学研讨会”。同年11 月,高丽大学中国学研究所与鲜文大学中韩翻译文献研究所共同举办了“韩国第一届《红楼梦》国际学术研讨会”,主题是“红楼梦的传播与翻译”。乐善斋本《红楼梦》翻译丛书的全面调查与校勘注释工作正式展开,数量庞大的电子文本得以刊行,《红楼梦韩文古语词典》也借此机会得以编撰。来自中国和日本等国家的学者参加了研讨会。会议期间还展出了《红楼梦》的相关资料与文物。展览的文物,主要是韩国出版的历代各种译本以及研究成果,另一种是中国出版的各种版本、研究专著以及一些中国产的红楼文化产品。此届会议影响深远,增加了研究红学的新学者,此后红学硕士、博士论文数量增多。2015 年韩国红学会成立,《红楼阿里郎》杂志出版,2017 年召开了“中韩红学家的对话”国际研讨会。

姚:您毕业于高丽大学中文系,是中国台湾大学博士,韩国汉阳、高丽等大学教授,具有较流利的汉语表达能力,主要从事中国古典小说、东亚比较文学研究。您长期致力于中文传播,到中国各所大学讲学,足迹遍布红楼梦研究所、社科院文学研究所、中国的各个高校如复旦大学、南京大学、北京大学、北京语言大学等。具体来讲,您于1990 年在中国台湾大学以《清代红学研究》为题取得博士学位;回国以后至今,长期致力于韩国的《红楼梦》传播与翻译。对您个人来讲,中国和韩国的影响哪个大?

崔:韩中两国,由于历史的原因隔绝了几十年,不能自由往来。1972 年开始中美交流,同年还有中日建交,韩国政府受其影响,开始重视中国学,允许几所大学设立中文系。1972 年我进入高丽大学,成为中文系第一届学生,开始学习汉语和中国文学。大学毕业之后,我想要出国深造。那时中国台湾大学的学术传统很有名望,中文系师资最好。我在中国台湾曾受业于台静农、王叔岷、孔德成等著名学者。导师吴宏一先生在我攻读硕博期间,细心指导我的红学研究。我回到韩国执教后,开始关注红学传播与翻译的问题,认真研究朝鲜乐善斋本,陆续着手翻译历代文本。

1992 年中韩建交,我开始积极参与国际交流,那年10 月首次参加“扬州国际红学研讨会”,之后近三十年来,只要是国际红学会议,我都尽力参加,足迹遍布中国北京、大同、蓬莱、扬州、台湾等地和马来西亚。同时,在中国或其他国家演讲时,尽量介绍韩国红学。我多次在韩国国内演讲时说自己是红学的传教士,希望更多韩国听众接受《红楼梦》的艺术世界。因此,我是在中国和韩国两方面都接收自己需要的信息,不能断定哪一个方面影响更大。

姚:在历史上,当中华文化处于强势地位时,朝鲜王朝翻译家主动把《红楼梦》译入自己的国家。谢天振曾言:“译入是建立在一个国家、一个民族内在的对异族他国文学、文化的强烈需求基础上的翻译行为。”(1)《理论创新与学术前景》,第100 页。乐善斋全译本《红楼梦》的传播情况是否印证了这一点?

崔:朝鲜半岛地区历来大量接受中国的传统文化,到了19 世纪末,由于国际情势的转变,受到西方文明的强烈冲击,中国对朝鲜半岛的影响逐渐弱化。《红楼梦》译本出现太晚,而且一直被封在宫廷里,在民间无法引起直接的反响,这是不可否认的事实。不过,现在韩国社会非常重视中国,大家想要了解中国文化与社会,想要阅读《红楼梦》。相信将来也会出现受《红楼梦》影响的作品。

姚:朝鲜语《红楼梦》译本在翻译中用的是哪个版本?

崔:朝鲜语《红楼梦》翻译的底本,大约可分三种类型。朝鲜末年流传的版本,主要是“程甲本”系统的清代后期版本。据考察所知,乐善斋本的原文、发音、译文大部分来自《王希廉评本》或《本衙藏板本》,但是这一译本并非依照一定的规则,采用某统一的本子。当时译者并未意识到版本之间的差异。收录原文的抄录文以及发音标记与全译底本的版本是在相当混乱的状况下进行的。可以说当时的译者对翻译底本问题几乎没有任何考虑,只是忠于原文做了语言上的转换。他们的翻译之作,无论是卷首还是卷尾部分,均未留下序跋文等有关版本特征的记录,只是忠实地将原文进行了翻译和抄录。韩国光复之后的重译本由于基于日译本,翻译底本有的是“程乙本”,有的是“戚序本”。删节本和改写本的翻译底本更难以确定。全译本的翻译底本比较明确,近年所出的全译本,来自人民文学出版社的红楼梦研究所校注本,此本前80 回来自“庚辰本”,后40 回来自“程甲本”。不过有人说“程乙本”为最后修订本,行文应该最流利顺畅,对海外的一般读者,应该提供流畅的本子较好。

姚:乐善斋《红楼梦》全译本从翻译方法来看,主要有如下几点特征:1)汉字词语并不转换,且直接以韩文发音来标注;2)较难懂的汉语词汇改成比较习惯的其他汉字来代替;3)完全直译,以朝鲜语逐字翻译;4)汉语词汇进行合理意译,顺便补充,以便使前后文脉畅通;5)对于读者不熟悉的中国文物典章制度及固有名词等,采用附加双行注释的办法。这是否借鉴了佛经的翻译手法?

崔:我不太熟悉佛经翻译的情况,但在朝鲜时代,一般文学翻译的情况大致如此。长篇小说出现了各种文学成分,例如诗词、古文、成语、俗语,还有不少民间老百姓常用的白话。朝鲜时代的文人对文言成分较熟悉,白话成分反而不熟悉。汉语译官虽然懂一些白话,但由于没有实际生活体验,不能完全把握小说中的各种成分。有些中国特有的文物,无法找到正确的韩文对译词汇,因此常用音译方式,写上朝鲜语汉字音,有时直接写上中国发音,竟成为外来语。当时译官不知玫瑰为何物,按照字的偏旁,认为是一种有纹样的玉石。一部长篇小说,若内容复杂,诗词太多,译者会选择性地删节,主要以故事情节的发展为主。由于只有译文,读者不太计较原文删节。乐善斋本《红楼梦》是原文和译文对照的全译本,不易随便删节,按照上段原文,下段定要抄录同样内容的译文。为此,译官尽其力运用所有的翻译策略,应付这本书的翻译工作。

姚:值得世界汉学界关注的是:乐善斋本翻译小说中不仅包含《红楼梦》120 回的全译本,还包括《后红楼梦》《续红楼梦》《红楼复梦》《红楼梦补》《补红楼梦》等五种续书的翻译。为什么朝鲜语翻译界会出现这种现象?

崔:中国小说的续书往往随着原书的流行而出现。《红楼梦》的续书出现在120 回的“程刻本”出现后不久,到清末民国时期续书已达30 多种,现在还有种种续书出现。《红楼梦》长期受到读者的喜爱,对悲剧结尾感到遗憾的一部分作家创作了大量续书,给作品中的悲剧性人物设计了圆满的结局,使作品符合当时一般读者的口味,通过大团圆的结局来使读者获得一定的安慰。

19 世纪出现《红楼梦》续书的朝鲜语翻译,确实是在世界红学史上罕见的现象。到目前为止,还没有第二个例子。至于续书的传播,早在李圭景的《五洲衍文长笺散稿》中就出现了《续红楼梦》一名;赵在三的《松南杂志》中出现《红楼复梦》(误写成《红楼浮梦》)。可见朝鲜文人很早就接触到了《红楼梦》续书。朝鲜读者,包括宫廷妃嫔或宫女们,应该喜欢《红楼梦》续书的圆满结局。朝鲜后期大量的才子佳人小说和谚解翻译小说的特色都是大团圆式的结构,正如《红楼梦》续书。乐善斋本五种续书翻译在红学史与翻译史上意义重大,可惜由于长期存于宫廷,在社会上影响不大,目前仍然没有出版现代翻译本。

姚:请介绍一下您的《红楼梦》韩文译本的翻译策略。著名红学家冯其庸认为您是以红学研究专家的身份来翻译这部书的。您自己也说“曹雪芹的《红楼梦》到了我的脑海里,不再姓曹了,我可以翻译出我所理解的《红楼梦》”。您所理解的《红楼梦》是什么样的?

崔:我认为《红楼梦》是帮助我们理解中国人和中国文化的一把钥匙。通过《红楼梦》可以打开中国人的内心,也可以深入了解中国传统文化,这是这部作品不可忽视的价值所在。我的学生发现和中国人谈生意时,若谈到《红楼梦》的话题,便能在短时间内和中国人沟通内心——《红楼梦》成为抓住中国人心灵的钥匙。将《红楼梦》翻译成韩文,不仅能够让我们在阅读中更深入了解中国文化,走近中国,还能在欣赏作品时,感受到人类文化遗产的永恒魅力。这也是翻译《红楼梦》的现代意义所在。

传播和翻译的路径不同。在传播过程中要思考,首先要找好兴趣点,把读者吸引过来。文学作品的翻译,除了考虑语言形式和翻译方式之外,进行实际的翻译操作时,首先要考虑文化上的差异问题。东亚文化圈客观存在共同文化:如儒家思想和典章制度等,在相同的文化背景下人名、书名、地名等名词,如果是以汉字构成的词语,可以直接用音译。中韩两国的语言系统有别,衣食住行的生活文化、语言习惯与特殊含义词语、称谓的翻译和语体的表现等都存在差异。我在翻译时优先考虑原书的意思,而不是读者的接受心态,因为首先至少要有比较完整和正确的翻译典范,在此基础上,才可以出现种种不同的译本,例如比较轻松的译本、青少年用的节译本或者介入作者想象的改写本,甚至以此重新创作的电影或电视剧本。这样才能拥有更广泛的读者群,这也是我们翻译的最终目的。