我与文学名家的尺牍情谊

现在,人们沟通交流多靠电子邮件和微信,让天涯如咫尺。而过去主要靠写信,正如陆游慨叹:“天阔素书无雁到,夜阑清梦有灯知。”过去书信来往很慢,但情意绵长。现在的微信很快,但一按删除键稍纵即逝。

近日,翻阅当年几位文学名家写给我的信函,当一个个充盈着温度的文字映入眼帘,不同的字迹,或清秀绢丽,或粗犷有力,或赏心悦目,都令我想起他们虽然性情不同,但每封来信都友好地表示理解我的出版企求,总是春心对风语……

一

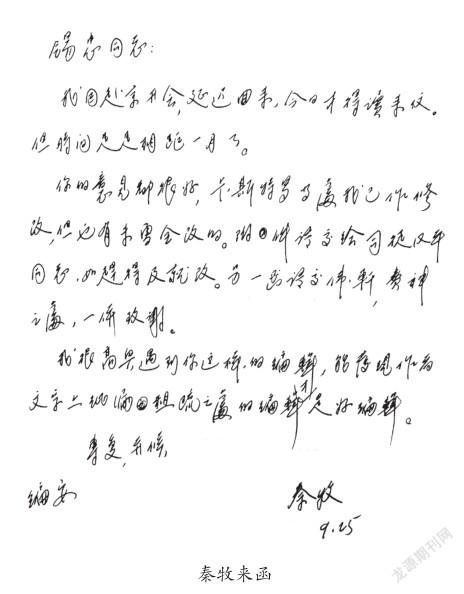

花城出版社(以下简称“花城社”)1981年建办,次年,我便调入去当编辑。记得校编的第一本书稿是散文泰斗秦牧的一本随笔集。我以虔诚之心逐字逐句拜读。读完全书后,发现几处用词不妥,要不要向这位名家反映呢?我一时十分纠结,因为我刚入行,必须谨慎行事。另外,在编辑中流传过某位权威作家说:“我的书稿一个字也不能改!”这句话给我们带来了心理压力,但内心又不认同。即使名家的书,也常发现差错。如郭沫若在《屈原》里把“炫目”的光明错为“眩目”;冰心在《“面人郎”访问记》中把甜蜜与辛酸“杂糅”的味道错为“杂揉”,等等。不少例子说明,明事理的作者应有让人指出差错的气量。在8月下旬某天,我还是斗胆写了一封信给秦牧,信发出后,心中一直忐忑不安,会不会触忤前辈?过了一个月,我突然收到他9月25日写的回信,他亲切称呼我“锡忠同志”,信中解释道:“我因赴京开会,延迟回来,今日才得读来信,时间足足相距一个月了。”他对我的指正不但不写一句辩解语,反而肯定地表示:“你的意见都很好。”言下之意同意做改动。最令我难忘的是他在信中写道:“我很高兴遇到你这样的编辑,能发现作者文字上纰漏粗疏之处的编辑才是好编辑。”40年来,秦牧这句话一直激励我当一个细心、谨慎、敢于和善于指出来稿纰漏的编辑。

当年秦牧名气很大,《艺海拾贝》多次重印。秦牧为文的基调是爱,对人也谦和。他殚见洽闻,然而深藏若虚;他嫉恶如仇,然而古道热肠。我后来到过他的家,条件比当时一般人好,住的面积和省作协主席陈残云家差不多,但比欧阳山住的面积要小。秦牧的家布置得朴实无华,只有书架上书香氤氲……1992年10月14日晚他突发心脏病在家去世,享年73岁。

二

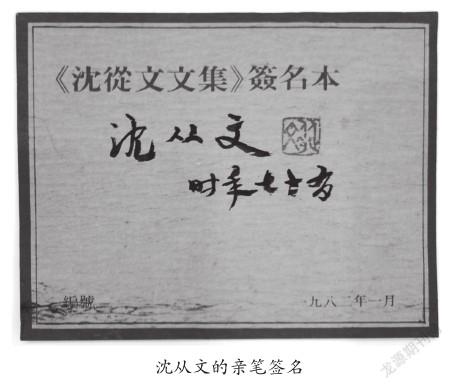

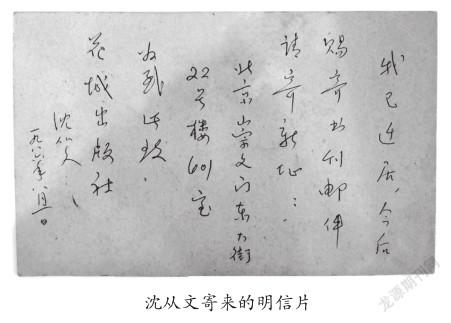

如果说“文如其人”,那“信如其人”更为令人信服,因为信有私密性,只对收信人说的。从一个名家的来函中往往可以一窥他的心态和喜怒哀乐。1981年7月花城社出版了一套十二卷的《沈从文文集》。这位大师曾多年被边缘化了,现在花城社率先隆重向境内外读者推出他三百万字的小说、散文、文艺理论,当时80岁的他能看到文集出版,其喜悦之情可想而知。1983年沈老突患脑血栓,次年又大病一场,抢救脱险后说话行动更加不方便了。但在1986年8月1日仍亲笔给我们寄来一张明信片,用工整的笔迹写着:“我已迁居,今后赐寄书刊邮件请寄新址:北京崇文门东大街22号楼601室。”当时我任总编室主任,有些与沈老寄送书函之类联系由我们负责。收到沈老乔迁之喜的亲笔信,我由衷高兴。他平时来信多由夫人张兆和代办。此时却亲笔来信,别小看这张明信片,里面却有精彩的“史料故事”……

回过头来说1981年初,花城社创立不久,社领导苏晨就以气贯长虹的魄力,首先联合香港三联书店出版《沈从文文集》。为加快速度,芳菲四月,社里邀请沈老夫妇飞来广州亲看大样。一个多月时间里,社领导苏晨和李士非,责任编辑邝雪林、林振名、易征等热情相待,尽量安排较安静的宾馆看大样。只见这位恂恂儒者精神专注,用蝇头小楷对差错漏地方做了仔细的修改,连有误的标点符号也不放过。有天,为尽地主之谊,苏晨派车把沈老的旧友容庚、商承祚接到海珠桥畔的家中(蘇晨后来安排去广州区庄住,我被分配来这里住。因街面车水马龙,噪声极大。这与下面沈老的信说的情况感同身受),这是一次历史性会面,三老啜饮香茶,情愫相适,享受难得相聚的欢乐……沈老对我社贴心安排大为高兴。后来顺利地审读完大样回京了。这五年来一直保持联系,殷殷探询……

为何从沈老寄来的信中,我看出他对乔迁之喜那么兴奋呢?邝雪林给我看过沈老写给他们的信,锦书尽诉知心话:

雪林、易征两兄:在穗一段时间中,多多搅扰,弥增感谢。到长沙工作复半月,回到北京便已进入夏季,为一堆杂事忙忙乱乱,就进入真正夏天。日来北方格外闷热,住处当街一面,经常有上万大小汽车来往闹哄哄情形中,真正是热闹得人昏昏沉沉,长日如猪悟能坐在蒸笼中,只希望悟空师兄即时前来搭救出险。既无从希望成为现实,因之人便不免形成一种半低能痴呆状态中,浑浑噩噩度过此炎炎盛夏,直延续到近三天方从雨中得救,稍松一口气……

易征曾到过沈老北京的家,他回来说:沈老住在塞满书卷、文物、生活用具的方寸之地。这位与世无争的大师被当年鲁迅称之为“中国七个最好的作家”之一,与茅盾、丁玲、郭沫若、张天翼、郁达夫、田军齐名。现在蜗居在“窄而霉小斋”,向花城可信任朋友道出无法很好工作的烦恼,发出“希望悟空师兄即时前来搭救出险”的呼唤。他把蜗居的心头痛化为幽默,真是其文如人。后来果然有“悟空”去搭救,中央领导人发话让他换了宽而亮的住房。当读者看到这里,就明白我为何由衷地为他高兴了。

可惜的是,沈老在新居仅住了不到两年,1988年5月10日因心脏病复发辞世了。享年86岁。早在1950年,他曾受不了某些压力而自杀,但获救。一生坎坷炼成了后来不再大喜大悲的性格。近日,我与年已96岁的邝雪林老师谈到当年沈老出版文集的心态时,邝老师佩服地称赞他是一位谦和有礼的大师,体现在真诚地与“花城人”交朋友上。香港的潘耀明等同行与我们共同努力找资料,抓紧密切配合出书也给他留下深刻印象。当时还别出心裁搞了沈老签名本,我也有幸获得一张留念。

有一年,花城社去湖南凤凰开选题会,我们还专程来到沱江畔的听涛山上拜谒沈老的墓。只见墓穴后有一块天然五色巨石肃然矗立,前面临摹沈老笔迹,刻着他的名言:“照我思索能理解我,照我思索可认识我。”不远处,还有一块竖长的石碑,上面刻有艺术家黄永玉为表叔沈老题的碑文:“一个士兵不是战死沙场,便是回到故乡。”在沈老墓前,我深深鞠躬致敬:“花城的朋友来看你了……”我站在那里,深情地倾听湘西清水在流淌,明白沈老小说《边城》里,孙女翠翠如水的情,爷爷如水的爱了。

三

有的作家名气很大,我以为会有架子,但多次鱼雁往来后便成了朋友。20世纪90年代初,当时叶永烈已出版了多本畅销书。但在我社却没有出版过一本,出于为我社多出“双效书”的目的,时任副社长的我千方百计联系上他,因他的确是个大忙人,在1993年6月15日,他首次给我回信。他喜欢用较粗的笔疾书:“锡忠先生,大函敬悉,谢谢热情约稿。愿多联络。祝顺心。”当时我的设想是出版一本《叶永烈采访纪实》。经多次沟通,他表态同意我的设想,10月14日寄来了书稿。共分几部分:一是中国政坛采访纪实;二是文坛艺苑采访纪实;三是警狱采访纪实;四是科学名家采访纪实……内容还是相当丰富和有可读性的。我做事喜欢抓紧,夜以继日阅读他的30多万字书稿后,很快就进入签订出版合同环节,我把合同邮寄给他。永烈虽忙但办事不拖拉,11月21日便给我回信了:“锡忠先生,大函及合同均悉,谢谢。合同附上,请查收。另补两篇新作。照片亦附上。祝顺心!永烈 93.11.21,上海。”当时我还设想,出版了这本后,再出一本《叶永烈纪实文学精选》。为了更好沟通,永烈把他家的电话给了我,所以后来写信少了,多靠电话联系。但好事多磨,永烈出书之事没有办成,因为有关题材我们社不适合出版……这件事折腾了半年,落得一场空,我觉得浪费了他不少宝贵时间,心怀内疚地向他解释。想不到他在电话那头反倒安慰我:“没关系,我十分理解的。你和花城社的好意我领了。以后还有机会合作嘛……”

出书不成情谊在,后来有两件事说明了这点。广州有家杂志创刊,其总编辑知道我认识永烈,希望我为他们约稿,以光版面。我说:“永烈是个大忙人,喜欢干大事的人,估计难。”谁料,我打电话给他,他说:“再忙,朋友相托还是要帮的。”很快他就寄来了稿子,令这位老总喜形于色……

1998年秋,桂花飘香,永烈偕夫人杨惠芬来广州购书中心签名售书,尽管行程排得很满,他还是约见了我。那天他气色很好,身穿浅棕色西装,打着斜纹银色领带,他的夫人穿着红底黑纹外衣。我们一起合照,商谈甚欢。女作家张爱玲名言是:“出名要趁早。”永烈正是如此,他生于1940年8月30日,11岁发表诗作,18岁发表科学小品,20岁是众所周知的《十万个为什么》的主要编写人之一。他有天賦,加上拼命,一生出版了500多万字各类作品,为当代中国作家罕见。请读者注意:我这里是用“拼命”而不是“勤奋”。他对我说1980年盛夏,当科学家彭加木失踪消息刚传来,永烈便从上海起飞,匆匆飞往乌鲁木齐,迅即转乘军用直升飞机,进入黄沙弥漫、酷热如火炉的、干涸的罗布泊,冒险参加了搜寻工作……返上海后,日夜赶写长篇文学传记《彭加木传》。但后来因某种原因,打了纸型也没有付印,“流产”了……

因我与陈占标合著获广东省优秀文学奖的《一代奇才梁启超传》,所以与永烈聊起写人物传记特别投入。

永烈生动地说:汉字的“众”应评为最佳汉字,因为由三个“人”字组成。史学家研究“众”,着眼于宏观;传记文学家则研究某一个人,着眼于微观。传记文学虽然写的是某一个人的浮沉,却无不反映了历史大潮的涨落……

人们都知道永烈写了数十本各类人物传记,看到他风光的一面。其实在写作中,他也有不少苦恼。他举例说,比如写科学家传记,总跳不出“老三段”:解放前如何刻苦学习,在国外戴上了博士帽,后来在那段不堪回首的日子又打入了“牛棚”,到了“科学的春天”又如何老骥伏枥,壮心不已……写多了便产生单调重复之惑。又如写运动员,这类“冠军文学”更难写,因为世界冠军大多二十来岁,经历简单,缺少波澜,老是在“拼搏”上打转,很容易公式化,拉成二三十万字长篇传记显得肤浅……而写政治人物传记,读者爱看,但下笔谨小慎微、字斟句酌。相比之下,永烈喜欢写音乐家传记。他说:写音乐家的命运交响曲时充分倾注了自己的感情……不管怎样,为了写好政治人物,永烈及时地采访陈伯达、杨献珍、刘志坚等等重要人物并录了音,这些都是留给后人的弥足珍贵的财富!

2020年5月15日噩耗传来,80岁的永烈驾鹤西去,手捧与他的合照和信笺,悲从心来,为以后再也无法拜读这位才华横溢、著作等身的作家新作品而痛心……

四

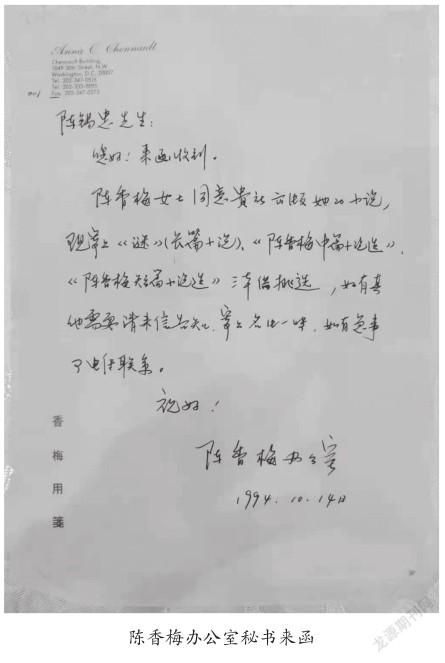

要做一个有作为的编辑必须努力做到三条:一是能策划出好的、有社会效益和经济效益的选题;二是找到出色的作者;三是有能力把书编好。有一天,我偶读到陈香梅一篇文采斐然、情节生动的小说,当时我想:陈香梅是人们熟悉的社会活动家、陈纳德将军的夫人,但她的小说写得如此出色,充满恬淡温婉的韵味,在中国大陆鲜为人知,为何不把她的40多部作品加以选编介绍给大陆读者呢?但如何才能联系上这位远在大洋彼岸的人物呢?后来我想了不少办法,在广州市外办帮助下得知她详细地址。11月9日我给陈香梅寄去一函,很快收到她的助理师云志从华盛顿寄出的回信和多本陈香梅的小说。我废寝忘食读完她那几百万字小说后,决定策划出“陈香梅小说系列”,长、中、短篇小说先各出一本。

当我写信征求陈香梅意见时,内心忐忑不安,因为从未与她谋面,不知其人架子大否,因现在我把她三本书名都改了。但想不到她为人干脆、大气,很快回函同意我的策划。发稿时按规定我们要办好版权协议书。刚好她此时在北京,我考虑到去北京来回要花公家机票钱,二来手头工作也比较多,如果她配合先从北京发份传真过来,正式协议书再通过挂号亦可。正是春心对风语,陈香梅十分理解我的意图,而且对稿酬多少没有计较。

更令我感动的是付梓之前,要写篇跋简介陈香梅生平及论述她的小说风格,以帮助读者欣赏。大多数作者喜欢找名家写序或跋,以光版面。但陈香梅可能在沟通过程中产生对我的信任,同意由我撰写。我不揣浅陋,有感而发,一气呵成,写了《我读陈香梅》,作为三本书的跋。我认为她的小说价值在于其立足中华文化,找出了历史承继性与现实贯通性。此文《羊城晚报》后来全文刊登了。

2000年4月三本书出版后,陈香梅来信说“很高兴”。更让我高兴的是书的销路甚佳。4月3日她来信告之,9月将到广州五天。就在“占得清秋一半好,趁将明月十分圆”的秋天,陈香梅来广州出席《拥有一片故土——陈香梅歌曲集》发行仪式,邀我去花园酒店见面,我趁机提出要在会举行签名售书活动,她开玩笑,说:“你真懂得抓住商机不放呀。”

当晚,带去的书卖出大部分,但只见排队请陈香梅签名的粉丝多于买书的人。此时一件让我始料不及的事发生了,只见陈香梅停下签名,忽然站起来一字一句严肃地说:“今天是签名售书,只有在陈先生那里买了我的书才签名……而手拿笔记本或其他书的人,我是谢绝的,要不对买书的人不公平,也失去了陈先生提出签名售书的美意。”这件小事对我触动很大,我想不少中国作家往往出于客气,对要求签名者往往来者不拒。但陈香梅的理念是公平和尊重签名售书的含义。

过了一年,又到金秋蝉鸣时节,陈香梅又到羊城。约我到白天鹅宾馆餐厅见面,那年她已75岁了。只见她仍浓妆艳抹,一头乌黑的浓密头发下连眉毛、眼睫毛也化了妆,身穿玫瑰红的衣服。陈香梅声音洪亮,她年轻时在广州、香港读书、工作,粤语十分流畅。她再次谢谢我和“花城”把她的小说介绍给中国大陆读者,并对我说,她把稿酬当即献给了广州教育事业,因为她还要去参加一个活动,与我合影留念后便要离席,出于礼貌我扶了她一下,她对我这个动作十分敏感,笑着说:“我还不老,不用你扶呢。我现在每天都跳绳,跳200次,每50次停一下……”在她身上我看到了她的不服老个性。

陈香梅23岁嫁给54岁的陈纳德将军,生下两个女儿,成就一段10年的旷世奇缘。33岁不幸守寡。落叶人何在?寒云路几层。她是位感情丰富的人,在她送给我《拥有一片故土》的歌曲集里,我反复吟诵她那首《再爱一回》的诗:“再爱一回,那是香槟淡淡,不是烈酒浓浓;再爱一回,那是流水潺潺,不是大浪涌涌;再爱一回,那是春风悠悠,不是烈日熊熊……”何等炽热、凝重、摄人心魄呀!陈纳德去世后她虽然没有再婚,但有过男朋友,如比她大20多岁的大律师葛柯伦,在二十世纪六七十年代和她亲密无间。1981年葛柯伦不幸病逝。我与陈香梅见面时,形影不离的男朋友是身材高大的工程设计师郝福满。陈香梅感情世界是充盈的,她說:“没有爱是白活了,有爱生活才不会平淡。”

我感觉陈香梅的性情既像女神,又像女强人。她的感情细腻,处事缜密。邓小平曾称赞她:“美国有一百位参议员,但只有一个陈香梅。”她不会忘记友情,2001年12月,我颇为突然地收到她签名寄来的贺年卡,让我有种清风入怀之感:一个忙于与世界众多名流交往的大人物,心里还记得要给大洋彼岸“花城”一位编辑寄来春天的祝福。当年她用粗笔在美术编辑室主任苏加杰设计其书的宣传海报上给我签名留念,字迹如男性般粗犷有力,她说话快人快语,坦率真诚又如女强人般雷厉风行……

2018年3月30日,著名华侨领袖、曾获八位美国总统青睐、祖籍广东佛山的陈香梅因病医治无效在华盛顿家中去世,享年93岁。得悉噩耗,我脑海中出现她说过的一句心愿:“只要中国人能扬眉吐气,我余愿已足!”

五

在我接触的名女作家里,戴厚英则属于另一类性格的女强人。大约1994年年底的一天,她来“花城”签约,时年56岁,穿着朴素但整洁,戴着一副眼镜,因她忙于签约,我俩交谈了一会儿后,她热情地给我留下了上海住宅地址:灵丘路237弄17-202。不久有刊物通过我向她约稿,我给她去信,心想:她也是个大忙人,不一定能寄稿来。但她对广东朋友特别热情,12月30日,她寄给我一篇稿和一封信来函:“陈锡忠同志:新年好!谢谢约稿。因从未看过那份杂志,因此不知道拙稿是否合用。我的电话是52558380。望加强联系。编安。”

为何戴厚英对我们广东出版界特别有感情呢?1980年,时任广东人民出版社副总编辑的岑桑得悉她在写一部以知识分子为题材的长篇《人啊,人》,当即去信请她把书稿寄来,他和编辑杜渐坤阅读后均大为称赞。但当时她在上海属争议人物,记叙她与诗人闻捷恋爱悲剧的长篇《诗人之死》在上海出版时已横生枝节了,现在广东要出版《人啊,人》,岑桑的压力非常大,为此他做出了有生以来最为困难而又大胆的决定,他决心出版这本关心人的命运,洋溢着温馨人情味的小说。不出所料,该书在读者中引起巨大反响,但批评的声音如风暴般袭来……戴厚英却坚定相信她写的是人民心声,永不言悔。她不气馁,还接着写《空中的足音》呢,通过这场风暴她与“花城”的领导王曼、李士非,还有编辑胡莘华等交上了朋友。胡大姐就是1983年3月8日在广州闹市孤身一人勇斗三个歹徒,惨遭杀害,后被授予“革命烈士”称号的安珂的母亲。

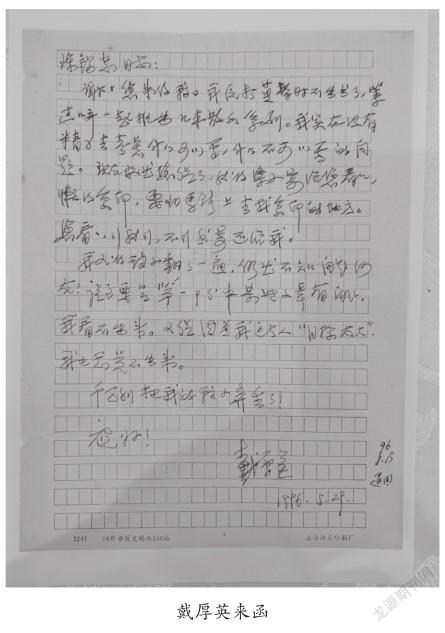

戴厚英的无所忌惮但有时也失之偏颇的性格,从她给我的一封信中可以看出。1996年初夏我本想策划出戴厚英散文集,于是给她写信,她也很快把稿子寄来了,我抓紧阅读后觉得总体不错,但是有几篇较敏感文章暂时不上为宜,于是去信谈及我的看法,谁料她不以为然,她回信说:“谢谢您来信约稿。我原打算暂时不出书了,等过几年一起推出几本散文系列。我实在没有精力去考虑什么可以写,什么不可以写的问题……”言下之意是不同意换稿了。我尊重她的意见,出书的事再放放。这封信是1996年5月29日发出的,却也是她生前发给我最后的一封信了。

不到三个月后的1996年8月25日,戴厚英在自家客厅惨遭杀害,身上挨了30多刀,其侄女戴慧先于她被杀,震动全国。后来查出凶手是戴厚英帮忙在上海找工作的安徽老家人……办后事时,岑桑派其儿子,也是我们的编辑岑之邦代表大家,飞赴上海参加追悼会。一位宣扬善良人性的、有才气的女作家,年仅58岁惨死在一个只盗得一台爱华牌随身听小收音机的、毫无人性的歹徒手里令人震撼!她死后,人们才发现她留下的存款也不多。她生前为华东水灾出钱出力,不顾酷暑骄阳,深入灾区,一番古道热肠的往事又涌上我们心头……

最近,我与94岁的岑老谈起戴厚英,他仍动情地说:“我们敬重她,爱护她,不仅因为她冰雪聪明,她过人的才智和文采,更因为她心性高洁,如玉壶雪白,如秋水寒潭,了无尘垢……”

岁月峥嵘,今年是花城社创办40周年,我们一直得到不少名家支持,我曾认为是因为“花城”人才济济,藏龙卧虎,作家、诗人、美术家、翻译家、出版家云集之故。但最近读到鲁迅一句话让我有醍醐灌顶之感,鲁迅说:“我以为别人尊重我是因为我很优秀。后来才明白,别人尊重我是因为别人很优秀。”借此机会由衷感激40年来支持花城社的优秀作家和广大读者。

(本文作者系花城出版社原副社长、编审)

责任编辑 许泽红