长雄野生稻与栽培稻种间杂种胚拯救研究初报

査中萍,郑兴飞,周黎,王红波,殷得所,胡建林,董华林,游艾青,徐得泽

(湖北省农业科学院粮食作物研究所/粮食作物种质创新与遗传改良湖北省重点实验室,武汉 430064)

水稻是世界上最重要的粮食作物之一,世界上有超过50%的人口以稻米作为主要食物来源。长期的人工选择造成栽培稻品种育种资源过于狭窄,水稻育种出现了产量、抗性、品质难以进一步突破的“卡脖子”难题。打破这种局面的最好办法就是增加品种的遗传多样性。野生稻作为常规栽培稻的原始祖先,在其漫长的进化过程中,为了适应不同的地理区域和复杂的生态环境,逐步形成了抗病、抗虫、抗逆等多种优良特性[1-8],其中长雄蕊野生稻是现在栽培稻的野生近缘种,保存了许多常规栽培稻中没有的或者已经消失的优良基因[9-13]。因此,长雄蕊野生稻可以作为一种优异的种质资源来改善当今栽培稻品种遗传基础狭窄的局面。近年来,许多以稻米为主食的发展中国家人口越来越多,而耕地面积越来越少,于是科学家们逐渐把注意力转向发掘和利用长雄蕊野生稻的一些有利性状,来拓宽栽培稻品种,从而改良现有的栽培品种,提高水稻的品质和产量。但长雄野生稻自交几乎不结实,长雄野生稻与栽培稻杂交时很难产生可育杂种,表现出很强的生殖隔离特点,因此提高长雄野生稻与栽培稻杂交种的成苗率,有效获得长雄野生稻与栽培稻的杂交后代对于有效利用长雄野生稻具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 材料

长雄野生稻W29、W32、W35为本课题组经多年在湖北武汉和海南陵水两地稻蔸繁殖留存。优良栽培稻恢复系IP094、IP095、IP098,于2020年5月10日每间隔10 d分期播种,于8月10日至9月15日进行长雄野生稻与栽培稻杂交授粉。杂交后套袋,杂交袋标注父本、母本名称及授粉日期。

1.2 方法

1.2.1 幼胚消毒接种 栽培稻与长雄野生稻授粉5~9 d后收取杂交后的种子,剥去颖壳,将去除颖壳的杂交种放在灭菌的50 mL三角瓶中,在超净工作台上进行杂交种消毒。首先用体积分数为70%的乙醇表面消毒杂交种,再用有效氯含量为1.5%~2.0%的次氯酸钠溶液浸泡杂交种15 min,之后用无菌水清洗5次,每次2 min以上,最后将消毒后的杂交种置于装有无菌纸的15 cm培养皿中备用。

1.2.2 胚拯救 消毒好的杂交种在超净工作台上,用镊子挑取完整幼胚,置于装有培养基的50 mL三角瓶内进行幼胚离体培养。培养条件为:温度28℃、空气相对湿度70%、光照度为1 000~1 500 lx的恒温培养室内,每天光照时间为14 h。幼胚离体培养基为1/2 MS+植物凝胶3 g/L+NAA 0.2 mg/L。

1.2.3 组培苗炼苗及移栽 胚拯救培养20 d后,待幼胚离体培养的组培苗三叶一心约8~10 cm时,将幼苗从培养基上取出并在流水下小心洗去附着在幼苗根系上的培养基,适当剪去过长的叶片及根系,再将幼苗放在盛有清水的50 mL三角瓶中于培养室内炼苗培养。培养温度为28℃、空气相对湿度为70%、光照度为4 000~5 000 lx,每天光照14 h,5~7 d后,将幼苗移入育秧盘中,育秧盘放在温室中,进行常规水肥管理。

1.2.4 数据统计 幼胚离体培养2 d后胚芽及胚根陆续在培养基上发育生长,1周后统计幼胚离体培养效率(幼胚离体培养效率=绿苗数/接种的幼胚数×100%)。移栽10 d后统计成活率(成活率=移栽成活苗数/移栽总苗数×100%)。

2 结果与分析

2.1 野生稻与栽培稻杂交及杂交胚取材时间

以栽培稻为母本、野生稻为父本,剪颖杂交后杂交子粒都能发育,但野栽杂交子粒存在胚败育现象,表现在杂交子粒与双亲正常子粒相比,部分杂交子粒胚乳充实度与双亲相似,部分杂交子粒胚乳充实度较差,另一部分杂交子粒胚完全退化,仅剩种皮,种皮内没有胚乳发育。杂交子粒随着授粉时间推移,表现出子粒和胚都慢慢萎缩,因此取材时间为授粉后第7天较好。授粉后第1~6天胚发育太小,不便于挑取幼胚;授粉后第8~9天子粒和胚都萎缩,亦不便于挑取幼胚。

2.2 种间杂交苗的获得

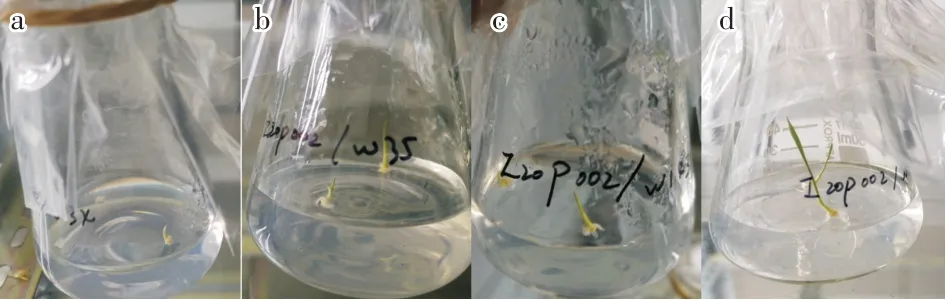

幼胚培养效果见图1,由图1可以看出,幼胚在离体培养基上培养第2天即可看到胚芽萌动伸出培养基上,培养第3天胚芽约1~1.5 cm,同时胚根萌动,培养第4天时胚芽达到3 cm,胚根1 cm。之后胚芽胚根几乎同时生长,达到一步成苗。9个组合共接种450个幼胚,共获得发育良好健壮的绿苗438株,胚拯救率为97.3%。

图1 胚拯救培养效果

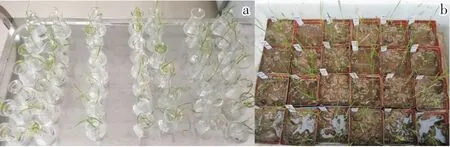

2.3 组培苗炼苗及移栽

胚拯救20 d后待幼胚离体培养的组培苗三叶一心约8~10 cm时,按“1.2.3”进行炼苗及移栽,移栽后常规水肥管理,注意加强管理,防止阳光直射及暴风雨,移栽10 d后统计成活率,共移栽438株,10 d后成活434株,成活率99.1%。

图2 组培苗炼苗

3 讨论

本研究在野生稻与常规稻杂交后第7~9天进行杂交合子胚离体培养,实现了授粉后尽早取胚,从而有效防止了栽培稻与长雄野生稻远缘杂种胚早衰,能使大量远缘杂交胚在离体条件下培养从而继续发育成正常幼苗。而且本研究幼胚离体培养方法简单、易操作,培养周期短、效率高,幼胚离体培养成苗率高达96.4%(成苗率=幼胚离体培养效率×成活率),提高了长雄野生稻与栽培稻远缘杂交成苗率。

本研究胚拯救获得的F1代组培苗证明了远缘杂交的可行性,为野生稻优良基因转育到栽培稻中创制新的水稻育种材料、有效利用野生稻、进一步挖掘和定位野生稻优良抗性基因奠定了基础。