磺基琥珀酸酯盐的配方研究

李伏益 史立文 钟 凯 雷小英 刘炜康 毛雪彬 洪 郑

(1.赞宇科技集团股份有限公司,浙江杭州,311300;2.浙江省赞宇表面活性剂重点企业研究院,浙江杭州,311300)

磺基琥珀酸酯盐是一种性能优异的阴离子表面活性剂,其具有良好的乳化性、润湿性和渗透性等特点,故广泛用于日用化工、涂料、印染、农药、矿山、造纸、皮革、感光等领域[1]。磺基琥珀酸酯盐是始于1939年由美国开发以商品的形式出现在合成表面活性剂市场[2],早期所开发的主要是双酯二辛基琥珀酸酯钠,由于其具有优良的表面性能,其作为渗透剂和分散剂被广泛应用;在20世纪80年代中期这类表面活性剂不论在产品的数量还是种类上都有巨大的突破,单酯二钠盐因其良好的温和性、润湿性和对皮肤的低刺激性、低毒性,也被广泛应用于日用化学品如护肤护发的化妆品、浴用品、香波、洗涤剂等[3]。根据Transparency Market Research最新发布的一份名为“2015—2023年磺基琥珀酸酯市场—全球行业状况、规模、市场份额、增长、趋势分析及预测”的报告显示全球磺基琥珀酸酯表面活性剂市场在2013年的市值为2.715亿美元,预计到2023年,将达到4.462亿美元,2015—2023年间的复合增长率为5.3%。此外这类表面活性剂具有合成工艺简单、无三废、价格低、不需要较大的基建投资、生物降解性好、抗硬水能力强等优点,促使人们对其进行研究和开发,故其发展应用前景广阔。

本文主要研究了以磺基琥珀酸酯盐为主表活的浴液配方和洁面膏基础配方应用研究,通过外观、稳定性、黏度、泡沫等评价手段对配方进行优化,筛选出浴液和洁面膏配方。解决了氨基酸增稠困难等问题,对指导日化基础配方应用以及氨基酸配方应用领域具有重要的理论和实际指导意义。

1 . 实验部分

1.1 主要原料与仪器

磺基琥珀酸酯盐,w=50%,实验室自制;椰油酰丙氨酸钠(SCA),w=30%;椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB-30),w=30%;脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES(N2EO)),w=70%;烷基糖苷(C1214APG),w=50%;椰油酸单乙醇酰胺(CMEA)均来自于赞宇科技集团股份有限公司;甘油,分析纯,杭州油脂化工有限公司;氯化钠(NaCl),分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司;实验用水均为去离子水。

电子天平,奥豪斯国际贸易(上海)有限公司;pH计,梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司;黏度计,美国BROOKFIELD;R-2000动态泡沫测试仪,德国SITA;恒温水浴锅。

1.2 实验方法

1.2.1 黏度测定

测试前将样品置于25 ℃下恒温24 h,然后选择合适的转子与转速,使用黏度计进行测试。

1.2.2 泡沫测定

用150 mg/kg的硬水配制样品质量浓度为0.02%的溶液,用自动泡沫仪测定样品溶液的发泡力及泡沫衰减曲线。仪器参数设定为:进液量250 ml,转速1000 r/min,搅拌次数40次,间隔10 s/次,衰减曲线测量时间10 min,测量间隔为1 min。

1.2.3 稳定性测试

(1)热储稳定性:将样品放置于401 ℃的恒温箱中24 h后,取出恢复至室温,观察样品有无分层现象,与原样对比,有无明显差异。

(2)冷藏稳定性

浴液配方:将样品放置于-51 ℃的冰箱中24 h后,取出观察样品有无沉淀出现,恢复至室温后与原样对比,有无明显差异。

洁面膏配方:将样品放置于-81 ℃的冰箱中24 h后,取出观察样品有无沉淀出现,恢复至室温后与原样对比,有无明显差异。

2 . 产品配方设计优化及性能测试

2.1 浴液配方设计及优化

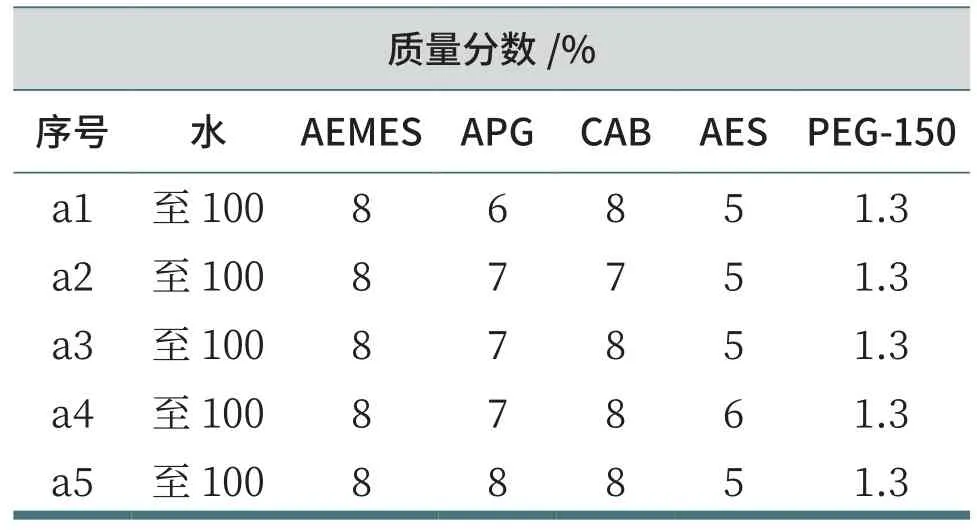

本项目以磺基琥珀酸酯盐表面活性剂为主表活进行基础配方开发,选用公司自生产的脂肪醇磺基琥珀酸酯盐AEMES为主表活,与椰油酰胺丙基甜菜碱CAB、烷基糖苷APG、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠AES这些绿色表面活性剂进行复配,配方设计如表1所示。

表1 浴液配方设计表

由于配方体系的黏度较低,需要通过添加增稠剂来进行增稠,选用了氯化钠、羟丙基甲基纤维素HPMC、椰油脂肪酸单乙醇酰胺CMEA、甲基葡萄糖三油酸酯PEG-120以及季戊四醇四硬脂酸酯PEG-150来作为增稠剂,分别应用于配方体系中,样品的外观情况统计如表2所示。

表2 不同增稠剂对体系增稠性能

实验结果表明:HPMC不适用于透明型产品的增稠,会影响产品透明度,而且HPMC增稠在低温条件下会出现凝胶状态;使用CMEA能够对我们所研究的体系进行增稠,需要添加量至3%才能达到增稠效果,且产品在低温下放置时呈乳白色牛奶状;使用PEG-120作为增稠剂时,需要添加量2%以上才有增稠效果,但在低温下浑浊。因此,选择以PEG-150作为配方的增稠剂,根据实验结果,确定PEG-150的添加量为1.5%,增稠效果好,且低温透明。选用表1中配方10作为基础配方,分别加入不同质量分数PEG-150的配方黏度如表3所示。

表3 不同质量分数的PEG-150对体系黏度的影响

由表3可以看出,随着PEG-150质量分数的增加,样品的黏度会逐渐增加,说明PEG-150与体系的协同作用明显;在PEG-150加入达到1%以上时,配方体系的黏度呈现倍数上升,但是配方体系的黏度不是越大越好,黏度过大,产品配方流动性差且易凝胶;综上所述,该浴液配方增稠剂PEG-150的加入量在1.2%~1.5%之间(表4)。

表4 优化后的浴液配方设计表

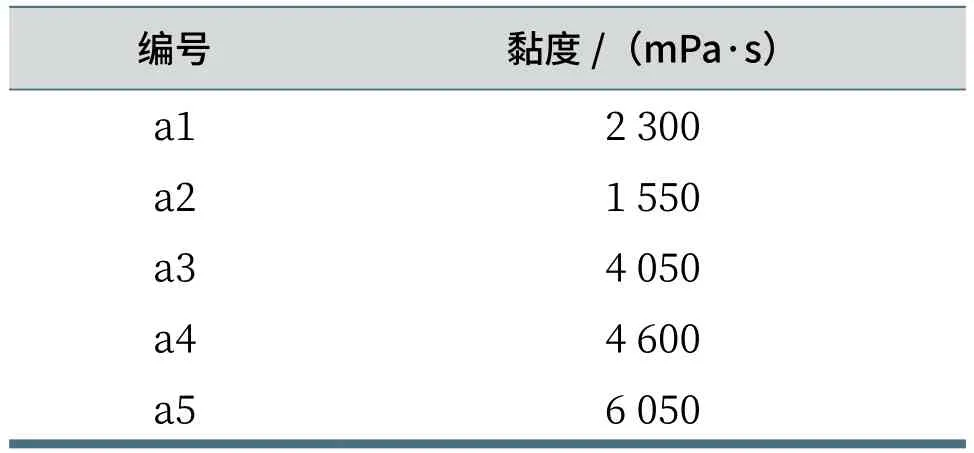

将样品在25℃恒温水浴中放置24h后,对样品的黏度进行测量,结果如表5所示。

表5 浴液产品黏度

将a1、a2、a3、a4、a5号样品置于40 ℃和-5℃条件下24 h,取出恢复至室温观察样品与初始状态下的对比情况,结果如表6所示。

表6 样品的高低温稳定性

由表6可以看出,a1、a2、a3、a4、a5号样品的高低温稳定性都是恢复至室温无分层现象,说明其稳定性好。

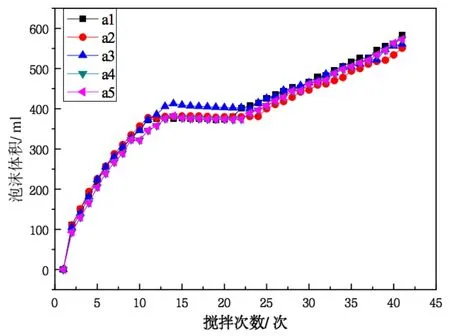

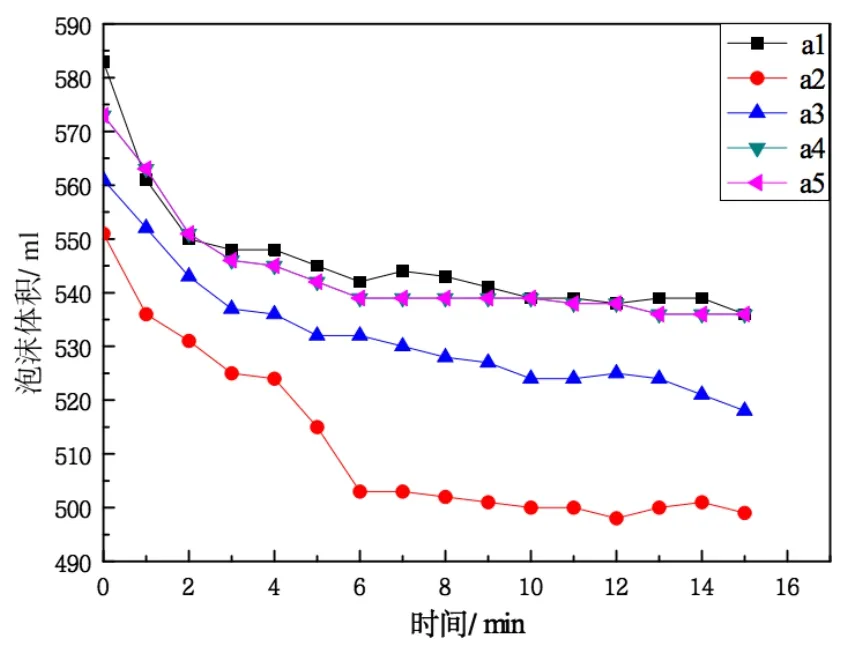

对表4中样品的泡沫性能进行评价,用150 mg/kg的硬水配制质量分数为0.02%的不同配方样品的溶液,用动态泡沫仪测定起泡及稳泡性能,测试结果如图1~图4所示。

图1 浴液产品在25℃下发泡性能

图2 浴液产品在25 ℃下稳泡性能

图3 浴液产品在40 ℃下发泡性能

图4 浴液产品在40℃下稳泡性能

通过泡沫性能测试可以发现,5号配方体系的发泡力均较好,泡沫的总体积均在500ml以上;在25℃下,样品发泡力最好的一号是a5,由于a5号的活性物含量最高,所以发泡力最好;在40℃下,5号样品的发泡力差别不大,而且最高发泡体积基本上都在550ml以上,发泡力较好,这是由于在40℃下泡沫的体积达到极限了,所以5号配方的泡沫总体积基本相同,说明该浴液配方在40℃可以较好使用。

2.2 洁面膏配方设计及优化

由于磺基琥珀酸酯盐在常温下为膏状,去污性好,性能温和,冻点高,极易适合用在洁面膏的配方体系中,故本文以磺基琥珀酸酯盐表面活性剂为主表活进行基础配方开发,选用实验室自制的磺基琥珀酸酯盐为主表活,与月桂酰基丙氨酸钠SCA、椰油酰胺丙基甜菜碱CAB、烷基糖苷APG这些绿色表面活性剂进行复配,基础配方设计如表7所示。

表7 洗面奶配方设计表

2.2.1 配方工艺

洗面奶的制备:将A相和B相分别加热到80℃搅拌混合均匀,在搅拌情况下将B相缓慢加入到A相中,搅拌均匀30min后,降温到45℃结膏出料。

将样品在25℃恒温水浴中放置24 h后,对样品稳定性进行测试,2000 r/min结果如表8所示。

表8 AEMES对配方的影响

由表可以看出磺基琥珀酸酯盐表面活性剂加量在10%~15%,配方耐热性能不稳定,磺基琥珀酸酯盐表面活性剂加量在20%~25%之间,配方稳定性良好。

2.2.2 椰油酰胺丙基甜菜碱CAB的筛选

按照表7编号b4的基础配方,分别添加质量分数为1%、3%、5%的CAB,并分别编号为b5、b6、b7。根据步骤“2.2.1”制成的三种洁面乳,进行感官测试与理化测试,选出最佳的CAB表面活性剂添加量。

由表9可以看出,b5、b6、b7号稳定性均良好,洗净力b6、b7号明显好于b5号,但是b7号CAB含量过高,样品洗完有一点残留,不易洗净。b7号样品产生的泡沫体积最大最稳定,b6、b7号泡沫稳定程度差距不大,b5号泡沫稳定程度较低。综合各方面测试结果,从最优角度考虑,本次实验b6号配方中的CAB含量较为合适。

表9 CAB对配方的影响

3 . 研究结论

本文研究了磺基琥珀酸酯盐表面活性剂与其他表面活性剂(脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐AES、烷基糖苷APG、椰油酰胺丙基甜菜碱CAB)的复配,通过外观、稳定性、黏度、泡沫等评价手段对配方进行筛选和优化,筛选出浴液、洗面奶基础配方,具体结论如下:

(1)浴液较好的配方为:磺基琥珀酸酯盐为8%、烷基糖苷APG7%、椰油酰胺丙基甜菜碱CAB8%、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐AES为5%~6%、PEG-150为1.2%~1.5%,在该条件下,配方稳定性好,浴液的黏度适中,泡沫多且稳定。

(2)洁面膏较好的配方为:以磺基琥珀酸酯盐为主表活,加入量为20%~25%、椰油酰胺丙基甜菜碱CAB为3%。