氟酰羟·苯甲唑等杀菌剂对草莓白粉病的防治效果比较

周晓肖,杨肖芳,李伟龙

(1 浙江省临海市农业技术推广中心,浙江临海,317000;2 浙江省农业科学院,杭州,310021)

草莓FragariaananassaDuchesne属蔷薇科草莓属,果实色泽亮丽、柔软多汁、营养丰富,深受消费者喜爱[1]。随着农业种植结构调整,设施草莓种植面积日益扩大,全国草莓产业快速发展。受温室高湿环境以及品种抗病性差等因素影响,白粉病已成为草莓的重要病害,一般可导致减产10%~20%,严重时高达50%以上,甚至绝收,严重影响草莓的产量和品质[2]。

引起草莓白粉病的病原菌为羽衣单囊壳Sphaerothecaaphanis(Wallr.)Braun,属子囊菌亚门、白粉菌目、粉菌科、单囊壳属,适宜环境温度为15~25 ℃,相对湿度为75%~98%,寄主范围比较广泛,产孢量大,再侵染频繁[3]。白粉菌主要危害草莓叶片和果实,叶片发病初期在叶面长出薄薄的白色菌丝层,随病情加重,叶缘逐渐向上卷起呈汤匙状,叶片上产生大小不等的红褐色病斑,叶缘萎缩、焦枯。花蕾受害,幼果不能正常膨大,继而干枯。草莓后期受白粉病危害后,果面覆有一层白粉,失去光泽且硬化,着色缓慢,失去商品价值[4-5]。

目前,国内外对草莓白粉病仍以化学防治为主,多采用三唑类杀菌剂,属于14-α脱甲基反应抑制剂(14α-demethylation inhibitors,DMIs),其作用机制是抑制真菌细胞膜上麦角甾醇的合成[6],控制病菌的繁殖和蔓延[7]。该类杀菌剂作用位点相对单一,被杀菌剂抗性委员会(Fungicide Resistance Action Committee,FRAC)认定为“中抗风险类杀菌剂”,迫切需要筛选高效、安全的药剂。因此,开展大田草莓白粉病防治试验,选用3种复配药剂(200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂、43%氟菌·肟菌酯悬浮剂、24%苯甲·烯肟悬浮剂)和生物药剂0.4%蛇床子素可溶性液剂比较防治效果,同时,将200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂分别与5% d-柠檬烯可溶性液剂、80%代森锰锌可湿性粉剂混配,探索增效作用,筛选高效、安全的草莓白粉病防治药剂,并提供合理的防治技术。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试药剂:200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂(75 g/L氟唑菌酰羟胺+125 g/L苯醚甲环唑),80%代森锰锌可湿性粉剂,先正达(中国)投资有限公司生产;24%苯甲·烯肟悬浮剂(16%苯醚甲环唑+8%烯肟菌胺),中化作物保护品有限公司生产; 43%氟菌·肟菌酯悬浮剂(21.5%氟吡菌酰胺+21.5%肟菌酯),拜耳作物科学(中国)有限公司生产; 5% d-柠檬烯可溶性液剂,奥罗阿格瑞国际有限公司生产;0.4%蛇床子素可溶性液剂,成都新朝阳作物科学有限公司生产。

供试作物:草莓,品种为“红颊”,易感白粉病;穴盘苗,10月4日移栽,株行距0.26 m×0.50 m。

1.2 试验地概况

试验在浙江省临海市邵家渡街道旺达果蔬专业合作社生产基地进行,大棚10 m×100 m,土壤为砂壤土,土壤pH值6.5。11月7日铺地膜,“水溶肥+滴灌管”半自动灌溉施肥方式,常规管理。试验时正处于第二茬花序果实成熟期,白粉病发生初期,以果实发病为主。

1.3 试验设计

试验设6个处理1个对照,分别为:200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 750倍液、200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 1 500倍液+5% d-柠檬烯可溶性液剂 500倍液、200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 1 500倍液+80%代森锰锌可湿性粉剂 500倍液、24%苯甲·烯肟悬浮剂 750倍液、43%氟菌·肟菌酯悬浮剂 1 500倍液、0.4%蛇床子素可溶性液剂200倍液和清水对照。采用随机区组设计,3次重复,共21个小区,每小区面积4 m×10 m。采用背负式电动喷雾器,分别于2020年2月21日15:30 (晴,9~18 ℃)、2月28日15:30 (阴,11~19 ℃)整株均匀施药,667 m2用药液量80 L。

1.4 试验效果调查

1.4.1 防治效果调查

每小区选择10株已发病植株,做标记,分别在2月21日(药前)、2月28日(1次药后7 d)、3月6日(2次药后7 d)、3月10日(2次药后11 d)调查标记株上的所有果实,并记录发病级别。

0级,无病斑;

1级,病斑占果实面积10%以下;

3级,病斑占果实面积11%~20%;

5级,病斑占果实面积21%~30%;

7级,病斑占果实面积31%~50%;

9级,病斑占果实面积51%以上。

防治效果计算方法:

病情指数=

病情指数增长率(%)=

防治效果(%)=

1.4.2 安全性调查

每次药后3 d、7 d调查植株各部位是否有矮化、褪绿、灼伤、斑点等明显的药害症状。

根据药害分级方法,记录每小区的药害情况:“-”为无药害;“+”为轻度药害,不影响正常生长;“++”为明显药害,可复原,不会造成减产;“+++”为高度药害,影响正常生长,对产量和品质都造成一定损失;“++++”为药害严重,生长受阻,产量和品质损失严重。

2 结果与分析

2.1 氟酰羟·苯甲唑等杀菌剂的防效

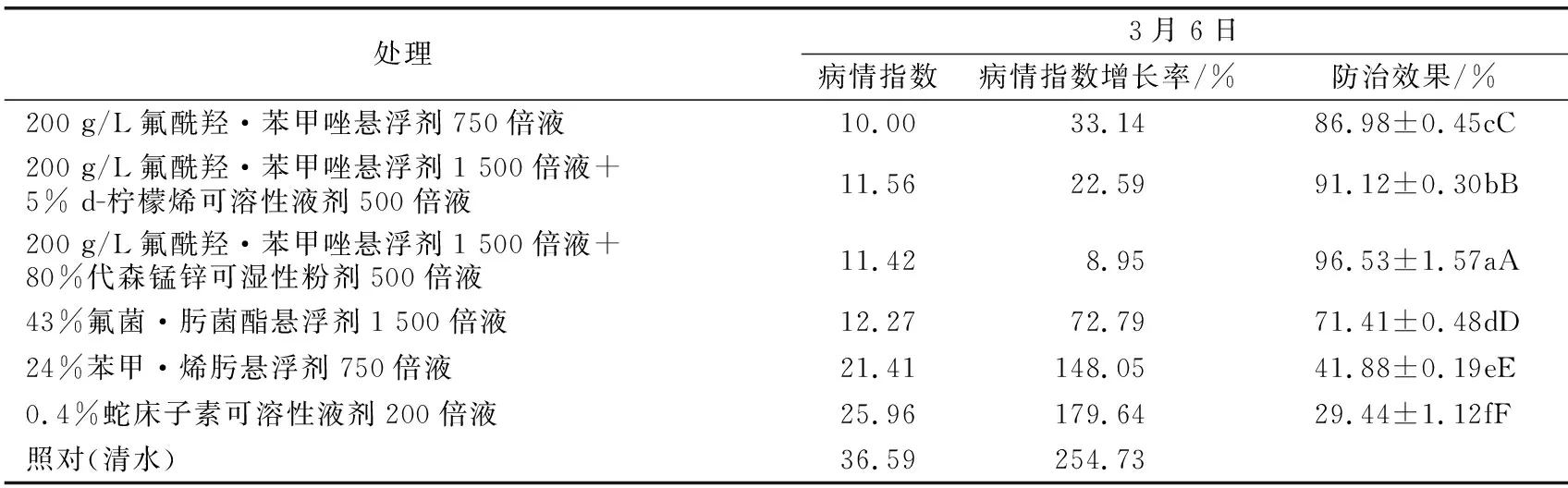

试验结果看出,各处理2次药后7 d防治效果优于1次药后7 d,2次药后11 d防治效果较2次药后7 d有所下降,略优于1次药后7 d。200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 750倍液防治效果优于43%氟菌·肟菌酯悬浮剂 1 500倍液、24%苯甲·烯肟悬浮剂 750倍液、0.4%蛇床子素可溶性液剂200倍液,差异极显著。200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 1 500倍液混用80%代森锰锌可湿性粉剂 500倍液防治效果优于200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 750倍液,差异极显著;200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂1 500倍液混用5% d-柠檬烯可溶性液剂 500倍液防治效果优于200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 750倍液,1次药后7 d差异显著,2次药后7 d、11 d差异极显著。24%苯甲·烯肟悬浮剂、0.4%蛇床子素可溶性液剂对草莓白粉病防治效果较低(见表1、表2、表3)。

表1 1次药后7 d氟酰羟·苯甲唑等杀菌剂对草莓白粉病的防治效果比较

表2 2次药后7 d氟酰羟·苯甲唑等杀菌剂对草莓白粉病的防治效果比较

表3 2次药后11 d氟酰羟·苯甲唑等杀菌剂对草莓白粉病的防治效果比较

2.2 氟酰羟·苯甲唑等杀菌剂对草莓安全性评价

200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂各处理对草莓比较安全。24%苯甲·烯肟悬浮剂 750倍液对草莓叶片有明显灼伤斑,药害等级为“+”,1次药后7 d,部分叶片出现不规则褐色斑,沿叶脉两侧分布,叶片质感干硬,之后调查,灼伤斑未进一步扩展;43%氟菌·肟菌酯悬浮剂 1 500倍液处理对果实和叶片有灼伤斑,药害等级为“+”,药后3 d,部分果实果面出现浅褐色灼伤斑,1次药后7 d,部分叶片出现不规则形褐色灼伤斑,沿叶脉两侧分布,叶片质感干硬,之后调查,灼伤斑未进一步扩展。

3 结论与讨论

试验结果表明,200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 750倍液对草莓白粉病防治效果较好且安全。200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 750倍液分别与5% d-柠檬烯可溶性液剂 500倍液、80%代森锰锌可湿性粉剂 500倍液混用后,增效作用显著。43%氟菌·肟菌酯悬浮剂1 500倍液防治效果比200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 750倍液差,差异极显著。24%苯甲·烯肟悬浮剂 750倍液、生物农药0.4%蛇床子素可溶性液剂200倍液防治效果较差,不适宜用作草莓白粉病防治药剂。

氟唑菌酰羟胺(pydiflumetofen)是近年开发的吡唑-4酰胺类杀菌剂,是琥珀酸脱氢酶抑制剂(succinate deHydrogenase inhibitors,简称SDHI)新成员,作用于真菌呼吸链复合体Ⅲ,阻碍其能量代谢,从而抑制病原菌的生长,该药剂高效、杀菌谱广,已有报道对叶斑病菌和小麦白粉病菌活性高[8-9]。苯醚甲环唑属于三唑类,化学结构和作用机理完全不同的杀菌剂复配可以扩大杀菌谱、降低用药量、减少使用次数、延缓抗药性的产生[10]。

d-柠檬烯是从天然橙皮中提炼出来的植物油助剂,具有杀虫杀菌效果,通过溶解病菌磷脂层,破坏微生物结构,使病菌失水皱缩而失去活性,与常规化学农药无任何交互作用[11-12]。在农药使用中加入该助剂,可以降低喷雾液滴在植物表面的张力和接触角,提高药液润湿、展布、黏附、渗透性能,从而提高药效[13]。本试验中,200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 1 500倍液加入5% d-柠檬烯可溶性液剂 500倍液的防治效果优于200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 750倍液,同时,混用喷施的果面药斑表现更细腻,颜色浅淡不易辨析。

代森锰锌(mancozeb)属二硫代氨基甲酸酯类[14],是一种保护性杀菌剂,具有多点触杀活性,黏着性强,能形成一层致密的保护药膜,抑制病菌萌发和侵入[15],已在农业生产中广泛应用。200 g/L氟酰羟·苯甲唑悬浮剂 1 500倍液加入80%代森锰锌可湿性粉剂 500倍液,防治效果显著提高,但是果面留下明显的药斑,可能与粉剂的颗粒粒径大小和在果面的润湿、展布性能有关,因此,代森锰锌不适合在草莓结果期施用。

蛇床子素(Osthole)主要存在于伞形科和芸香科植物中,在菊科和豆科少数种中也有分布,是一种香豆素类化合物[16],可抑制植物病原菌活性,已有报道对小麦白粉病、辣椒疫霉病、水稻纹枯病等有抑制作用[17]。但是此次试验结果表明蛇床子素对草莓白粉病防治效果差。

43%氟菌·肟菌酯悬浮剂和24%苯甲·烯肟悬浮剂在第1次施药后出现轻微药害,但第2次施药后药害未加剧,可能与施药时的天气有关。第1次施药时是晴天,与第2次的阴天相比,大棚内温度高,造成水分挥发过快,局部浓度过高,形成灼伤斑。

白粉菌可以忍耐较宽范围的温湿度条件[18],该病具有发病时间短、流行速度快的特点,需要在发病初期及时喷施农药,之后视病情发展情况,可以隔7 d喷施1次,连喷2~3次,可有效控制病情蔓延[19],同时要注意轮换交替用药,延缓抗药性产生。