“双非”院校能否在教学改革中取得成功?

文习成 赵育卉 赵瑞

摘 要:为了解“双非”院校①教学改革的情况,本研究对近两届高等教育教学成果奖获奖单位中的“双非”院校进行统计分析。“双非院校”整体获奖率低,获奖单位区域分布、类型分布不平衡,获奖频数整体比较离散,项目合作需进一步加强,研究项目的学科分布不平衡。基于此,为优化“双非”院校教学改革,评选中应加强学校类别平衡、区域平衡和学科平衡。

关键词:“双非”院校;教学改革;国家级教学成果奖;获奖项目

中图分类号:G641 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2021)39-0011-04

人才培养是高校的核心职能,而教学是践行这一职能的重要途径。高校要坚持立德树人根本任务,加强本科教育,把立德树人落实到提高本科教学水平上[1]。教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培養能力的意见》(教高[2018]2号)明确指出,“围绕激发学生学习兴趣和潜能深化教学改革”。20世纪80年代,美国高校开展了本科教学改革,提出了“以学生发展为中心”“以学生学习为中心”“以学习效果为中心”的三个核心观点,形成了新的教学范式[2]。美国卡内基教学促进会发布的《重塑本科教育:美国研究型大学发展蓝图》和《重塑本科教育:博耶报告三年回顾》,更是引起了海内外高校对本科教育的广泛关注,诸多大学纷纷回归本科教育,开展本科教学改革。

“211工程”“985工程”和“双一流”是国家在高等教育领域内的重大战略举措,旨在建成一批高质量的高校和学科。这类高校得到了国家和地方政府的大力支持(资金、政策等),加之自身的吸引力,在本科教学和改革中相对更容易取得成功。那么未入选这些国家战略的高校能否在此取得成功?由国务院、教育部主办的高等教育国家级教学成果奖是我国高等教育领域中唯一的国家奖励,“作为与国家科技三大奖同级别的国家级奖励,代表了我国高等教育教学工作的最高水平”[3],对其进行研究能够较清晰地把握我国高校教学改革的现状及发展态势。相关学者对于高等教育国家级教学成果奖的研究,更多从名单整体出发,探讨其特点及趋势[4-5],鲜有对其中某个群体进行研究的。“双非”院校作为我国高等教育系统中的庞大群体,本研究选取近两届获得高等教育国家级教学成果奖的“双非”院校为研究对象,试图探讨其在教学以及教学改革中的特点,并对此进行反思,以期促进“双非”院校教学改革。

一、研究设计

(一)样本说明

本研究对教育部公布的第七届(2014年)、第八届(2018年)高等教育国家级教学成果奖获奖单位中的“双非”院校的项目进行了统计分析。两届获奖项目数及奖项结构相同,获奖项目均为452项,其中,特等奖为2项,一等奖50项,二等奖400项。“双非”院校为第一完成单位的项目如表1所示,第七届为175项,占比39.16%,其中,一等奖16项,二等奖161项;第八届为125项,占比27.65%,其中,一等奖5项,二等奖120项②。“双非”院校为参与完成单位的项目③,第七届为7项,其中,特等奖1项,一等奖1项,二等奖5项;第八届为14项,其中一等奖6项,二等奖8项。

(二)研究方法和指标建构

本研究以Excel为主要统计工具,对获奖项目相关维度进行统计,通过对高等教育国家级教学成果奖获奖项目的相关内容进行观察和思考,结合已有研究,形成获奖单位区域分布、获奖单位类型分布、获奖单位获奖频数分布、获奖项目合作方式、获奖项目学科分布五个指标。

二、研究结果

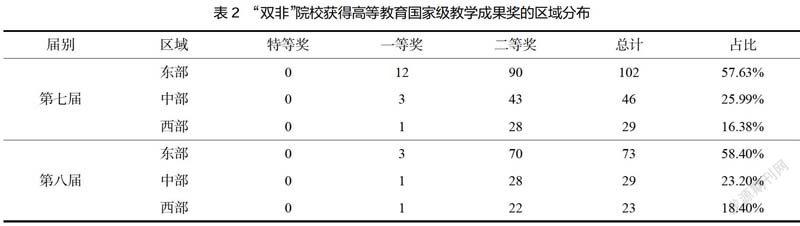

(一)获奖“双非”院校的区域分布④

参照政府常用的划分方法,按地理位置划分为东部、中部、西部地区三部分⑤。通过对第一完成单位进行统计(见表2),结果显示区域差异巨大。东部高校占绝对优势,东部地区在两届评选中分别获奖99项和73项,占比分别为56.57%和58.40%。从奖项的级别来看两届均未获特等奖,但一等奖东部地区也占据较大比例。从不同区域内部所含省份的平均获奖数来看,第七届东部地区的平均值为9,中部为6,西部为2.33;第八届中东部地区为6.64,中部为3.63,西部为1.92,不同区域各省份的均值呈现东、中、西递减趋势。

(二)获奖“双非”院校的类型分布

我国高校按学科分类可以分为综合类、理工类、财经类、师范类、语言类、政法类、民族类、农林类、医药类、艺术类、体育类、军事类12大类。通过对第一获奖单位进行分类,第七届理工类高校获奖56项(占比31.64%)位居首席,师范类、医药类获奖均为26项(占比14.69%)位列2、3位,综合类、军事类、农林类位列4—6位,财经类、艺术类、体育类、政法类、语言类、民族类均未上双,分列7—12位。第八届理工类高校获奖29项(占比23.20%)依旧位居首席,综合类、医药类获奖均为19项(占比15.20%)位列2、3位,师范类、军事类位居4、5位,农林类、艺术类、财经类、语言类、政法类、体育类、民族类(0项)获奖均未上双,分列6—12位。综合两届获奖情况来看,各类院校入选率相对稳定,其中理工类高校均占据了鳌头,师范类、综合类、医药类、军事类高校也占据较大比例,农林类、财经类、艺术类高校占比相对较小,语言类、政法类、民族类、体育类高校则更少。

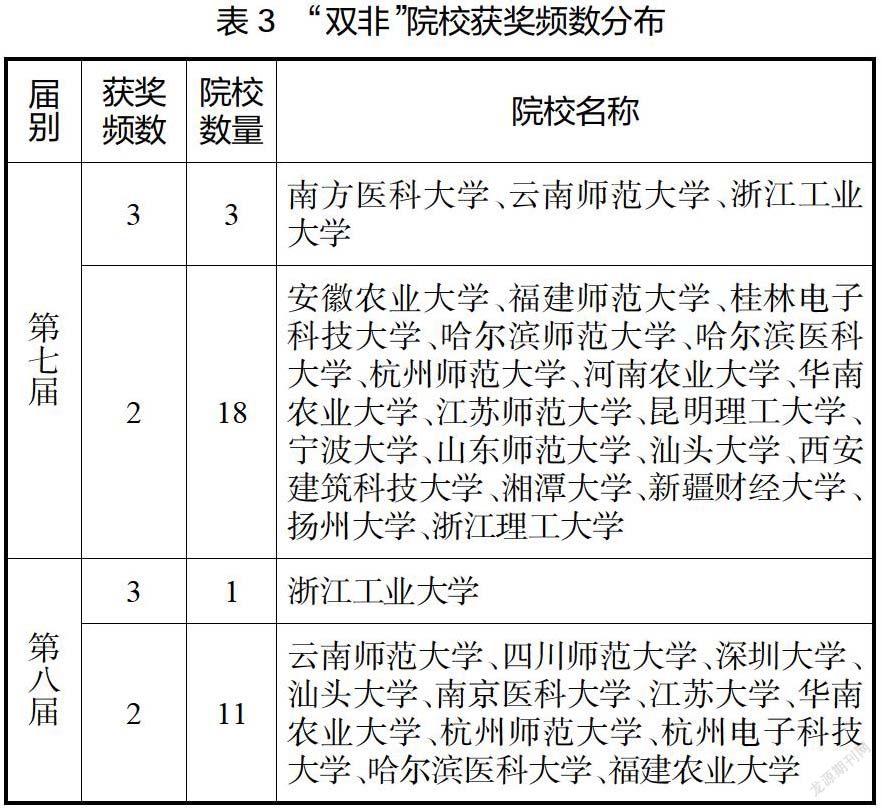

(三)获奖“双非”院校获奖频数分布

获奖频数的分析一定程度上可以反映出“双非”院校教学改革成效的高低(见表3)。第七届获奖高校共有153所,获奖频数最高的为3项,共有3所高校,分别为南方医科大学、云南师范大学、浙江工业大学,其中云南师范大学有1项为一等奖;获奖频数为2项的高校有18所,其中汕头大学、宁波大学各有1项为一等奖;剩余132所高校均有1项获奖;获奖项目至少2项的高校占比13.73%。第八届获奖高校共有112所,获奖频数最高的同为3项,仅有浙江工业大学1所高校;获奖频数为2项的有11所高校,其中华南农业大学有1项为一等奖;剩余100所高校均有1项获奖;获奖项目至少2项的高校占比10.71%,第八届比第七届的获奖院校离散度更高。两届评选中均获奖的高校有43所,其中,合肥学院表现突出,两届均获一等奖。江苏师范大学、汕头大学、黑龙江大学、云南师范大学、空军工程大学、华南农业大学6所高校均有1项为一等奖。

(四)“双非”院校获奖项目合作情况分析

按照“双非”院校为第一完成单位和“双非”院校为参与单位两条路径对完成单位的合作情况进行分析。第七届中,“双非”院校为第一完成单位中独立完成的有166项,占比高达93.78%,同其他单位合作完成的项目有11项,占比6.22%,其中同“211工程”“985工程”院校合作获奖项目为5项;“双非”院校为参与单位共获奖7项,其中,特等奖1项,一等奖1项,二等奖5项。第八届中,“双非”院校为第一完成单位中独立完成的有110项,占比高达88%,同其他单位合作完成的项目有15项,占比12%,其中同“双一流”院校合作的获奖项目为5项;“双非”院校为参与单位共获奖14项,其中,一等奖6项,二等奖8项。两届相比,第八届更倾向于与高水平单位合作。

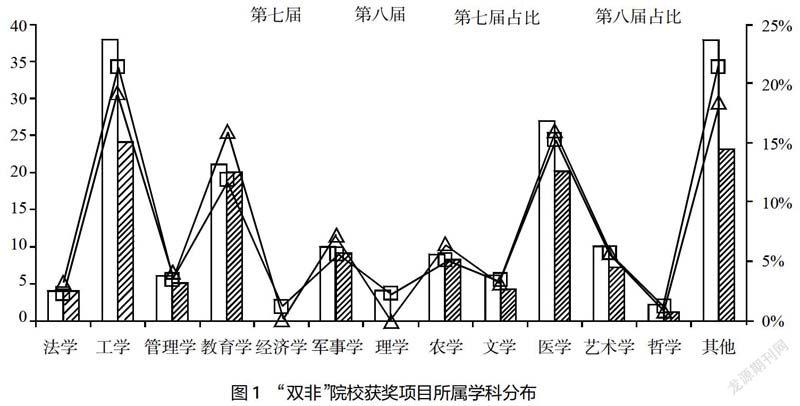

(五)“双非”院校獲奖项目学科分布⑥

参照2011年版《授予博士、硕士学位和培养研究生的的学科、专业目录》,共分有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学和艺术学13大门类。近两届“双非”院校国家级教学成果奖获奖项目涉及了其中12个,以及1个综合性的其他类别(见图1)。第七届覆盖了12个学科,第八届涉及10个学科(无经济学和理学)。工学在两届获奖项目中均占居鳌头,第七届获奖38项(21.47%),第八届获奖24项(19.20%),医学、教育学也占据了较大比例,军事学、艺术学、农学等学科占据了一定比例,而经济学、哲学、理学等学科获奖项目则凤毛麟角。

三、结论与建议

(一)结论

回归本科教育已成为我国高等教育的发展趋势和行动方向。根据分析,高等教育国家级教学成果奖中“双非”院校呈现出获奖比例低、地区分布不均衡等情况。两届中,第一完成单位为“双非”院校获奖项目所占比例分别为39.16%和27.65%。这一比例与“双非”院校在全部本科院校中所占比例相去甚远。这说明“双非”院校在教学和教学改革中的竞争力同高水平院校相比相对较弱。从获奖“双非”院校的区域分布、类型分布来看,东部地区院校遥遥领先,占比近60%,中部次之,西部最少,这与我国各地区的经济发展态势具有关联性。从完成单位的类型来看,理工类、医药类、师范类、综合类、军事类院校入选项目数量较多,占据很大比例,其他类型高校则相形见绌。从“双非”院校获奖项目的合作方式来看,以第一完成单位独立完成的比例将近九成,合作完成的项目很少,且合作方式大多为校校合作。从“双非”院校获奖项目内容的学科分布来看,近两届“双非”院校获奖项目的同一学科所占比例基本保持稳定,但不同学科间呈现出巨大差异,工学、教育学、医学等学科表现强势,其他学科,尤其是历史学、经济学、哲学、理学、法学等学科表现欠佳。

(二)建议

教育平衡是我国高等教育长期发展和建设的目标,区域平衡、结构平衡、学科平衡是其中重要指标,若将高等教育分为若干群体,也应满足类似的平衡[6]。面对“双非”院校获奖比例较低,相关部门可以统筹学校类别、区域差异和学科布局,针对性地设置推荐名额,进一步激发“双非”院校在教学改革和人才培养方面的动力。当然,“双非”院校在教学设计过程中也应充分考虑自身行业背景、区域特点等要素,并将其有机融合于教学改革中,形成特色鲜明具的教学改革新思路,摆脱“千校一面”的同质化窠臼。在高等教育国家级教学成果奖评选中也应强调分类评价、差异评价,积极引导高校尤其是“双非”院校在教学中形成特色、办出风格、展现水平。

高等教育国家级教学成果奖的获得,在一定程度上能够反映高校在教学改革中所取得的成效,但“获奖”并不是衡量的教学水准的唯一指标。首先受推荐名单受限、评审指标未公开等主客观因素的影响,评奖本身就具有一定的局限性。高等教育国家级教学成果奖的申请只是上报书面材料或网络答辩,具体实施情况以及最终成效并未接受专业的、系统的评估和审核。从根本上来讲,“教学”与“获奖”之间并非因果关系,“获奖”只是起了宏观调控和引导的功能,旨在使高校更加注重教学和教学改革,教学真正的出发点和落脚点是提高人才培养质量。教学改革是一个长期持续推进的过程,其成效更非短时间可窥视出来,高等教育国家级教学成果奖只是高校在教学实践探索的道路上一个阶段性的评价工具或方式,奖项的颁布并不代表这一教学改革的终结,还需进一步推进和创新,积极调整实践中的不足。

参考文献:

[1] 中国教育新闻网. 陈宝生在教育部直属高校工作咨询委员会全会上指出努力开创高等教育改革发展新局面[EB/OL]. (2016-12-21)[2017-12-21]. http://www.jyb.cn/zggdjy/bqgz/201612/t20161221_690425.html.

[2] 赵炬明. 论新三中心:概念与历史——美国SC本科教学改革研究之一[J]. 高等工程教育研究,2016(03):35-56.

[3] 黄一顺,蒋香仙. 国家级教学成果奖评奖的现状与趋势研究[J]. 中国大学教学,2013(09):86-89.

[4] 薛欣欣,刘军伟. 高校教学改革的反思——对近两届高等教育国家级教学成果奖获奖项目的实证研究[J]. 中国高教研究,2019(02):58-66.

[5] 陆国栋,徐展斌,张聪,等. 高等教育国家级教学成果奖获奖现状分析及培育途径研究[J]. 中国高教研究,2015(03):26-30.

[6] 黎瑛,董文浩. 教育平衡:“双一流”建设高校及学科名录的冷思考[J]. 黑龙江高教研究,2018,36(06):6-12.

(荐稿人:韩键,南京农业大学副研究员)

(责任编辑:汪旦旦)