梁希国家森林公园旅游形象投射与感知比较

王浩毅,张建国

(1.浙江农林大学园林设计院有限公司,浙江 临安 311300;2.湖州师范学院 经济管理学院,浙江 湖州 313000)

建设国家森林公园既能保护当地的生态景观资源,又能为科研工作者的考察研究提供资源环境载体,同时还能促进休闲旅游业的发展,不仅能在最小自然干扰的前提下为当地带来经济效益[1],还具有较高的区域代表性,对保护本土动植物,传承当地生态文化具有重要作用.国家森林公园虽然能为城市居民持续提供优质的自然生态产品和文化休闲旅游产品,但我国在国家森林公园建设过程中较多考虑申报立项要求和专家意见,在一定程度上忽视了社会公众的需求意愿,从而造成了管理定位与公众感知之间的偏差,对后续运营管理和综合效益的发挥造成了不利影响.因此,分析国家森林公园旅游形象的官方投射与游客感知之间的差异,并提出针对性的发展策略,对国家森林公园的动态调整和经营管理具有重要的指导意义.

在当今大数据时代,网络已逐渐成为人们分享生活、表达诉求和提出意见的平台.收集网络信息数据,并对游客感知与官方投射进行对比,有利于得知官方投射形象与游客感知形象的偏移,从而调整公园管理制度和活动内容,及时对游客意见进行反馈.在研究网络大数据方面,马霄霏等通过网络文本分析得出供需视角下官方投射形象与游客感知形象的偏移,并探究其偏移产生的机理,为邮轮旅游形象和体验的提升提供了参考[2];李凤佼利用Python编程获取网络点评数据,通过TF-IDF和LDA提取的结果探究哈尔滨市冰雪旅游形象感知[3];王运等针对游客网络行为,采用文本分析和语义分析对天河潭景区游记素材进行深度分析[4];阿依波力·哈德勒别克等以我国西部边陲布尔津县喀纳斯地区为研究样本,通过互联网大数据分析游客的体验感知信息[5];高洁等在大数据技术高速发展的背景下,利用网络爬虫工具收集网络评论,在旅游与大数据研究方法等方面提供了相关建议[6];敖长林等采用词频-逆文档率(TF-IDF)和LDA文档主题生成两种典型的文本分析方法,丰富了旅游大数据研究方法[7];张瑞等运用网络文本分析与IPA模型相结合的方法,研究大数据视野下的上海辰山植物园旅游形象感知[8];沈啸等运用网络文本分析法分析游客对浙江绍兴镜湖国家城市湿地公园的旅游形象感知[9];吴潇等以世界自然遗产地湖南崀山风景区为代表进行网络文本搜集,借助ROST CM 6软件分析游客的旅游体验[10].总体而言,以网络文本为样本,利用大数据进行形象对比的研究方法已较成熟.但对具有特定纪念意义的国家森林公园旅游地形象投射与感知进行对比的案例几乎没有.本文以梁希国家森林公园为研究对象,运用网络文本分析法整理分析游记和评论资料,采用ROST CM 6软件分析游客的行为模式和喜爱偏好,及时发现景区发展方向的偏差,进而对该类景区的提升发展提出意见和建议.

1 研究设计

1.1 研究地概况

梁希国家森林公园是为纪念我国著名林学家、新中国第一任林业部长梁希先生而建立的,坐落在湖州市南郊6 km处,104国道两侧的鹿山东麓.与其他森林公园不同,梁希国家森林公园具有较强的人文纪念意义,同时担负着城市居民休闲公园的功能.公园内设梁希纪念馆、林木种植示范基地、义务植树基地、户外实验教学家庭园艺场、植物专类园(茶、梅、竹、桑)、特色植物园等森林生态文化体验项目,以及森林步道等休闲运动空间.公园内地形高低起伏,森林山水生态与人工绿化植被错落有致,自然植物景观与主题人文景观相映成趣.除了外地林业领域专业人士和本地居民休闲游客外,近些年围绕自然教育而开发的研学项目也吸引了不少中小学生.

1.2 研究方法

内容分析法[11]是一种对网络数据进行提取,并对其进行客观、系统和定量描述的研究方法.本文采用内容分析法中的网络文本分析法,它以网络平台的网络评论文本内容为分析基础,运用ROST CM 6软件对收集整理的文本内容进行系统的分析挖掘,通过提取高频词汇和语义网络对定性内容进行量化研究,并对高频词汇构建类目,归纳整理出旅游地形象维度,较客观地对比分析旅游地投射形象与感知形象的影响因素及权重.

1.3 数据来源

本文的投射形象数据来自中国绿色时报、人民网、东方网等新闻官网、数字报纸及官方微信公众号,数据收集时间为2014年10月至2020年9月,剔除无用的数据,如广告、网名、日期等,共筛选出约1.7万字的官方媒体报道文本.感知形象数据来自各大知名旅游网站,如大众点评、携程、马蜂窝、美篇,以及微博平台的游记和游客评价等网络文本,数据收集时间同上,剔除广告推销和复制抄袭内容,共筛选出139篇约1万字的文本.

1.4 数据处理

将筛选好的样本数据进行预处理,剔除表情符号、日期数据、段落空行等无用信息;将文本中的同义词进行统一替换,如将“自然”“天然”统一为“自然”,建立分词自定义词表,如“梁希纪念馆”“梁希国家森林公园”,再用自定义过滤词表过滤掉与研究内容无关的词汇,如“然后”“但是”;使用词频分析功能分别选取梁希国家森林公园投射形象和感知形象前40的高频词汇,如表1和表2所示.

表1 梁希国家森林公园投射形象高频词汇Tab.1 High-frequency vocabulary of projection image of Liangxi National Forest Park

表2 梁希国家森林公园感知形象高频词汇Tab.2 High-frequency vocabulary of perceived image of Liangxi National Forest Park

为进一步提炼和归纳投射形象和感知形象的维度,本文在词频分析的基础上,依据中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价(GB/T 18972-2017)》,参考文献[11]及研究地实际情况,将投射形象和感知形象高频词汇归纳为“生态景观”“旅游体验”“人文景观”3个维度,如表3和表4所示.

2 结果与分析

2.1 高频词特征分析

2.1.1 形象投射分析

高频词汇包括名词、动词和形容词,其中以名词和动词居多.在投射形象的高频词汇中(表1),排名靠前的高频名词是“研学”“学生”“孩子”“教育”“文化”“自然”“梁希”“森林”“秋天”等.通过这些高频词发现,景区正在打造服务对象是孩子、学生的“五木集”研学教育品牌,并以优美的生态环境和梁希文化作为游览观赏的宣传重点.

从各维度的词汇数量及频数占比(表3)得出,官方对梁希国家森林公园的投射形象依次是“人文景观”“旅游体验”“生态景观”.其中,“生态景观”和“旅游体验”是投射形象最高的两个维度,词频占比分别为19.7%、69.6%.

“生态景观”包含的两个类目频数占比从高到低依次为“林地景观”“花草景观”.“林地景观”中“森林”“五木”出现的频次最高,“森林”“植物”是梁希森林公园的主题,“五木”是由景区自我打造的研学教育品牌.“花草景观”中“蘑菇”“鲜花”出现的频次最高,这是因为景区内举办过较多的蘑菇采摘、采花、插花等活动.

“旅游体验”包含的五个类目频数占比从高到低依次为“旅游活动”“旅游动机”“岁令时节”“游客类型”“结伴方式”.“旅游活动”中“研学”“教育”“学习”“课堂”出现的频次较高,这是因为官方举办的活动主要以研学教育为主.“旅游动机”中“自然”“生态”出现的频次最高,这符合郊野公园的定位,也表明游客对美好生态环境的向往.“岁时节令”中“秋天”出现的频次最高,说明官方活动大多在秋天举行.“结伴方式”中只有“学生”这一元素,这是因为官方投射以“研学教育”“生态课堂”为主,而“学生”为这两个活动的主要人群.“游客类型”中主要是“孩子”“游客”“市民”,这是因为梁希国家森林公园是一座郊野公园,肩负着为湖州市民提供优质良好生态产品的责任.

“人文景观”包含的三个类目频数占比从高到低依次为“知名人物”“人文艺术”“人文建筑”.“知名人物”“人文建筑”都是以梁希为主题,占比较低.“人文艺术”中“青瓷”来源于梁希国家森林公园中的“瓷之源古陶瓷艺术馆”.

上述分析结果表明,梁希国家森林公园的整体投射形象以“梁希”“自然”“课堂”为中心,周边紧紧围绕着文化、教育、科普等元素.景区官方以自然文化教育和纪念伟人为重点特色,旨在作为体制教育的拓展补充,为中小学提供一站式研学实践课程,打造融“纪念、人文、教育、科研”为一体的公共文化活动空间.

在梁希森林公园运营管理中,依托包括专类植物园在内的植物景观开展的游园赏景活动,其时间和内容较为固化,缺乏新闻卖点,关于森林景观的游憩活动报道较少.近些年依托梁希纪念馆、瓷之源纪念馆等开展的自然教育类研学活动较多,这与各级政府重视研学旅游活动的政策关注契合度较高.因此,媒体的新闻曝光率较高,网络文本分析的结果也较好地拟合了这一现状.

2.1.2 形象感知分析

在感知形象的高频词汇(表2)中,排名靠前的高频名词是“梁希纪念馆”“孩子”“免费”“散步”“休闲”“游玩”“空气”“春天”“秋天”“夏天”等.这些元素反映出游客对梁希国家森林公园的梁希纪念馆感知最强,以家庭为单位进行游玩的占比较高,且对游客最具吸引力的是免费.游客对公园休闲娱乐这一职能更加关注,前些年雾霾严重,游客较为关注空气,可见游客对季节的敏感性也较强.

从各维度的词汇数量及频数占比(表4)得出,游客对梁希国家森林公园的感知形象维度依次是“旅游体验”“人文景观”“生态景观”.其中,“旅游体验”和“人文景观”是投射形象最高的两个维度,词频占比分别为71.4%、19.7%.

“旅游体验”包含的五个类目频数占比从高到低依次为“旅游活动”“旅游动机”“岁令时节”“游客类型”“结伴方式”.“旅游动机”中“空气”“自然”出现的频次最高,说明景区的生态保护做得非常好,美丽的生态环境是吸引游客的重要因素.“岁时节令”中“春天”“秋天”出现的频次较高,说明游客大多喜爱在春秋季节出游.“游客类型”中“孩子”出现的频次最高,这是因为景区活动多以研学教育为主.“结伴方式”中“家人”出现的频次最高,说明大多数游客是以家庭为单位进行旅游的.

“人文景观”包含的三个类目频数占比从高到低依次为“人文建筑”“人文艺术”“知名人物”.“人文建筑”“知名人物”两个维度的词汇都以“梁希”为主题.“人文艺术”则没有.

“生态景观”占比最低,说明游客对生态景观感知不明显.

目前梁希国家森林公园的游客主要分为外地游客、本地市民和本地中小学生.由于梁希主题文化的受众领域受专业的限制,大众化程度不高;本地市民入园游赏的主要目的是赏景和休闲放松,公园内没有导游服务或解说系统;中小学生群体受学业压力等因素的限制,在网络空间发布评论的几率较低,因此就网络评论而言,游客较集中于城市居民,他们主要以直接感知体验为基础,侧重于游憩活动内容、休闲赏景体验、环境质量感知和记述看到的各类景观,对人文景观、生态景观缺乏关注.

2.1.3 投射形象与感知对比分析

从图1可知,“花草景观”“情感评价”“旅游活动”“知名人物”“结伴方式”“游客类型”六个维度的投影形象与感知形象占比相当,“林地景观”“岁时节令”“人文建筑”三个维度存在较大差别.

图1 投射形象与感知形象维度对比Fig.1 Comparison between projected image and perceived image

在“林地景观”这一维度中,投射形象占比高于感知形象,游客对官方投射中占比较高的“五木”“金钱松”等感知较弱,对“五木”知之甚少,在评论中也体现较少,同时景区指引较少,致使这些在投射中重点出现的元素没有在游客心中留下深刻印象.

在“岁时节令”这一维度中,游客感知占比较高,春秋两季较为平均,且多出了“周末”“冬天”等词汇,但官方投射占比较低,主要倾向秋季,这是因为官方对四时节令的宣传不足,且在秋季举办的活动多以研学教育为主,目标人群年龄过小.此外,秋季假期相较春季来讲,游客感知不强.官方在“冬季”景区几乎没有任何活动,但在游客感知中,冬季雪景是一大亮点.

在“人文建筑”这一维度中,游客感知占比高于官方投射,主要表现在“梁希纪念馆”.景区过度关注研学教育、自然生态,对梁希纪念馆这一建筑景观没有过多的关注.“人文艺术”中有一个游客感知中没有的词汇“青瓷”,其来源于“瓷之源古陶瓷艺术馆”,但游客感知较低.

除上述内容外,在官方投射与游客感知中占比大致一致的六个维度也存在一些异同.

在“旅游活动”这一维度中,无论是在官方投射还是在游客感知中占比都较高,但两者内容差别较大.在官方投射中,“研学”“教育”“课程”“课堂”“文化”等占比较高.在游客感知中,“散步”“游玩”“风景”“休闲”等占比较高.在研学教育中因目标人群年龄较小,所以评论不多.

在“旅游动机”这一维度中,游客感知中多出了“空气”“阳光”“免费”等词汇,但在官方投射中并没有体现,官方过多地宣传研学教育,对游客感知中的元素关注度不高.

在“结伴方式”这一维度中,官方投射多了“学生”“同学”等词汇,与“旅游活动”原因类似,少了“家人”,景区开设的研学教育少了亲子教育,只针对林学知识、采摘活动,缺乏家长参与.

2.2 高频词语义网络分析

为进一步运用语义网络功能探究高频词汇之间的关联性和密集程度,本文利用 ROST CM6 软件的 NetDraw 功能,分别绘制投射形象和感知形象的高频词汇语义网络关系图,如图2和图3所示.

图2 投射形象高频词汇间的网络语义关系图Fig.2 Network semantic relation diagram between high-frequency vocabulary of projection image

图3 感知形象高频词汇间的网络语义关系图Fig.3 Network semantic relationship between high-frequency vocabulary of perceived image

2.2.1 形象投射高频词语义网络分析

由图2可以看出,投射形象呈现出以“梁希”“自然”“课堂”“教育”等次中心围绕“梁希国家森林公园”这一主中心的多中心簇状分布,外围散布着“课程”“探索”“课堂”“避暑”“学习”等形象主题特征节点,共同构成了梁希国家森林公园投射形象的关系网.从图2可以看出,官方投射以“梁希国家森林公园”为主核心,且非常清晰,但各个次中心与形象主题节点之间较杂乱,“自然”“课堂”“梁希”等次节点较清晰.

2.2.2 形象感知高频词语义网络分析

由图3可以看出,感知形象较复杂,但在这些词汇中,“梁希国家森林公园”“梁希纪念馆”为两个中心点.围绕“梁希国家森林公园”周围的有“踏青”“冬天”“阳光”“春天”等词汇,说明游客在词汇感知上以游玩娱乐、亲近自然为主.围绕“梁希纪念馆”周围的是“建筑”“拍照”“参观”“蝴蝶”“标本”等词汇,说明游客在这个词汇感知上以建筑设计、学习知识为主.

2.2.3 形象投射与感知高频词语义网络分析对比

在主要中心点方面,投射形象围绕“梁希国家森林公园”进行宣传,虽然感知形象则较复杂,但整体上是围绕“梁希国家森林公园”“梁希纪念馆”两个中心点的.在次中心点方面,官方投射偏向文化教育功能,感知形象偏向游憩娱乐、环境美化功能.

2.3 游客情感分析

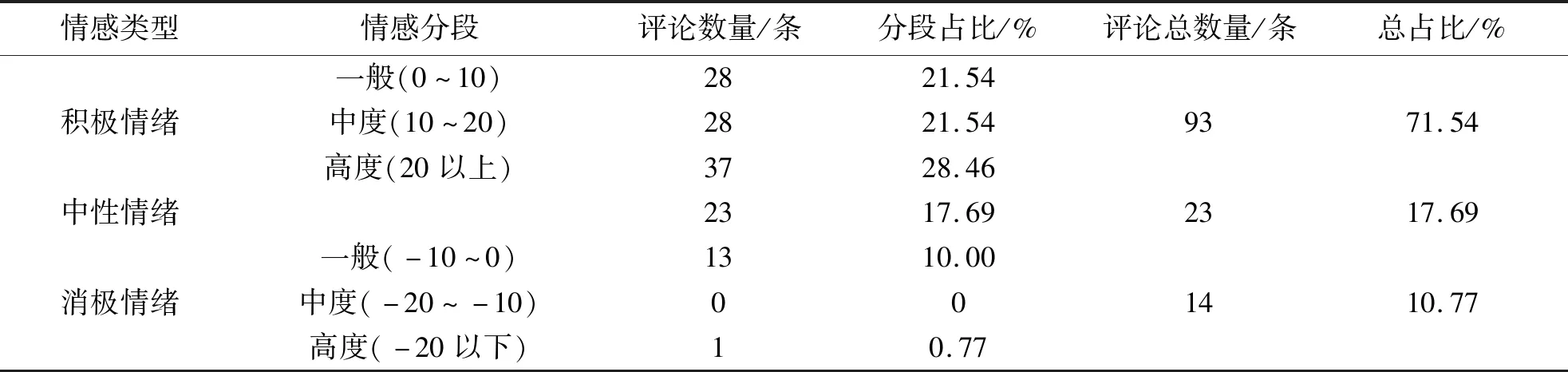

对消极情绪进行分析解读有助于景区更好地为游客进行服务.本文利用ROST CM6软件的情感分析功能对梁希森林公园的游客评论进行情感分析,结果见表5.由表5可知:游客的积极情绪占比最高,为71.54%;中性情绪占比居中,为17.69%;消极情绪占比最低,为10.77%.可见,游客对梁希国家森林公园的满意度较高,发表的评论多为正向评论,但也有游玩设施不多、景区不大、过于偏僻等反面印象.通过解读梁希国家森林公园的负面评价得出,景区的主要问题为“地方不大”“没什么玩的”“冷清”“不好玩”“离市区远”等.

表5 梁希国家森林公园游客情感分析Tab.5 Sentiment analysis of tourists in Liangxi National Forest Park

3 结论与建议

3.1 结论

本文从词频、网络语义结构和情感三方面对梁希国家森林公园的旅游形象投射与游客感知进行比较分析,得出如下结论:

(1)从高频词方面来看,游客感知与官方投射存在一定偏差.游客感知的内容更加多元化.形象投射中“梁希纪念馆”出现的频次较少,以梁希文化为主题的活动项目也较少,难以形成足够的持续吸引力.游客偏向于游园赏景和休闲游憩活动,对梁希文化、专业性森林知识和生态景观缺乏关注.

(2)从网络语义方面来看,形象投射较为注重文化教育功能,而游客感知则偏向于游憩娱乐活动和环境景观感知.

(3)从游客情感分析来看,游客对梁希国家森林公园大多存有积极情绪,但也有10%左右的消极情绪,主要表现为“地方不大”“没什么玩的”“冷清”“不好玩”“离市区远”等.

3.2 建议

(1)针对游客主体开发旅游活动项目,形成持续的吸引力.针对外地专业领域游客、本地市民和中小学生等群体,系统地策划和推出主题休闲旅游活动.针对外地游客,应以梁希文化为核心整合瓷源文化和其它湖州文化,利用公园内的场馆空间设置梁希主题图书馆,积极开展主题展览、林业学术论坛、纪念梁希(诞辰等)年度论坛、梁希奖颁奖仪式、梁希林业讲堂等丰富多彩的专业活动,形成社会关注的热点,打造针对外地人的主题品牌.针对本地市民,应积极发挥森林公园的植物资源优势,围绕森林主题策划摄影、采摘、制作、品鉴、吟诵和社交等参与度较高的活动,吸引本地市民关注;积极开辟林间小道、芳香步道、观景平台、练功平台等活动空间,并积极宣传,以吸引本地市民赏景游园和休闲健身.针对中小学生,积极发挥森林公园的生态体验和自然教育功能,在现有的标本制作、植物蜡染和周末市集等体验项目的基础上,开发与本森林公园特色结合更为紧密的森林定向运动、林中寻宝、“做一天林工”等体验活动.

(2)因地制宜丰富植物景观,提升公园的美景度.植物景观是森林公园对城市居民最具有吸引力的要素之一,因此应在保护森林生态环境的前提下,积极通过补植、改造等途径对现有森林植被进行彩化、香化和人文化改造,相对集中地分区呈现森林生态系统的环境、景观和人文功能,适度引入鸣虫、鸟类和森林观赏动物,打造景观专类园、林下经济园、康养休闲园、游憩活动园和“五木纪念园”等植物专类园,形成以绿色为本底,季相变化丰富,四季有景可赏的城郊森林生态景观系统.

(3)逐步完善外部交通体系,提升公园的可进入性.在目前公交系统的基础上,根据城市居民休闲活动需求和时间分布特征,调整运行班次和密度;采取措施鼓励相关公司在森林公园入口处设置自行车和电瓶车的租赁点,并与城区租赁体系联网,以满足不同类型城市居民的出游交通需求;对目前的停车场地进行改造,打造绿荫型生态停车场,增设汽车充电桩,完善公厕、坐凳和小卖部等配套设施,以满足自驾游客的停车服务需求.

(4)构建完善的环境解说系统,提升公园的大众化程度.“内行看门道,外行看热闹”,城市居民对种类繁多的森林生物、深奥的生态知识等专业领域内容具有较高的陌生感和一定恐惧感.如果没有相关专业的解说服务和大众化的解说技巧,森林公园就等同于城市休闲公园,森林公园的功能就无法体现.因此,应积极培养志愿解说队伍体系,为城市居民和大众化游客提供解说服务;结合二维码、触摸屏、导游手册及自助语音导游系统等新兴媒体手段开设公众号并加设电子导游;利用VR技术等以简明扼要的内容、通俗易懂的语言和风趣幽默的表达方式构建贴近社会公众森林公园环境解说系统,提升入园游客了解森林、体验生态和感知自然的兴趣,更好地体现国家森林公园的生态科普功能和自然教育功能.

国家森林公园的规划建设和运营管理是一个综合的、系统性的工作,既具有专业性,又具有技术性,需要社会各个层面的努力.本文借助网络游客评论文本,分析了梁希国家森林公园的旅游形象投射与游客感知的偏差,并从专业技术层面提出具体的发展策略和建议,为梁希国家森林公园及类似项目提供参考与借鉴.