安徽省流动人口特征和源汇格局

余 志 超,陈 明 星,赵 春 雨,袁 婷

(1.安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖241000;2.中国科学院 地理科学与资源研究所,中国科学院 区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京100101)

20世纪80年代以来,伴随着因改革开放而快速发展的社会经济,中国城镇化的快速推进以及户籍制度的不断改革,中国的流动人口出现了显著增长,流动人口的出现反过来也加快了中国社会经济的快速发展和推动了中国城镇化的快速发展[1-3],流动人口也因此成为了重塑区域发展格局的重要因素之一[4],是国内外学者的研究热点[5]。

目前,我国人口空间流动格局呈现明显的空间集聚和“向海性”特征,中西部流动人口向东部沿海地区集中化流动,人口集散程度较高的城市也主要分布在东部地区,通过热点分析,珠三角、长三角和京津冀三个全国性集聚中心得到验证[6-10],基于此,现有的研究空间尺度多以全国、城市群和省际等宏观尺度或者以某一个城市和县域为研究对象的微观尺度为主[11-16],中观尺度上的研究尚不多见。目前大部分流动人口格局的研究覆盖全国范围,珠三角、长三角和京津冀城市群成为热点研究区域,针对中西部地区的研究相对较少,也反映出学者对于人口流入地的关注度更高,而忽视了人口流出地作为整个流动过程的另一重要部分的研究意义。

安徽省地处中部,是我国的流动人口大省。2015年2月,国家发改委通知印发国家新型城镇化综合试点方案,将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区。《国家新型城镇化规划(2014—2020)》标志着中国城镇化发展的重大转型,核心是强调了人的城镇化,总体要求是“稳中求进”[17]。基于以上的分析,本文选取了2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查中安徽省的部分数据,且研究对象选定为安徽省流出人口,在研究方法上,本文主要运用统计分析、空间自相关分析、ArcGIS、R语言等技术手段,重点关注安徽省流出人口的人口特征和其在省内和省外的分布格局,探究其独特性,以期为安徽省以及其他人口流动大省的人口研究提供一定的借鉴和参考。

由于非普查年份缺少区(县)一级的流动人口资料,因此,安徽省流动人口数据来源于全国流动人口卫生计生动态监测调查数据资料,数据包括流动人口数据(流入本省)、流动人口数据(本省流出)。考虑到市辖区人口流动的频繁性以及当前已有研究范式,将市辖区合并为一个地理单元(市区),最终得到56个县、5个县级市(县级区划单元)和16个地级市市区(市级区划单元),合计78个基本地理单元(以下简称区县),共13 796条统计数据。本文将借助SPSS等软件对数据进行统计分析,并用Origin、R语言程序和ArcGIS软件将分析结果可视化。

一、安徽省流动人口主要特征

(一)劳动力主要为青壮年,受教育程度偏低

全国流动人口卫生计生动态监测调查数据显示,安徽省流出人口年龄众数为31岁,中值为36岁,平均年龄为37岁,年龄为31岁的外出人口最多,表明安徽省外出人口的总体年龄适中,并且处于劳动力年龄的人口较多。安徽省流出人口更多地集中在25~40岁的劳动年龄之间,占总流出人口的50.44%,另外15~25岁的青年劳动力占12.26%,这两个年龄段的劳动人口超过了总流出人口的一半,说明青壮年是安徽省流出人口的主要组成部分(图1.a)。

图1 安徽省流出人口年龄和受教育程度

从受教育程度上来看,安徽省外出人口的总体受教育程度主要为初中文化,占总流出人口的49.8%,接近一半;其次是小学文化和高中/中专文化,分别占总流出人口的17.5%和16.2%,而高水平人才,如研究生层次的占比极低,仅有0.4%。未上过学和大学专本科阶段的人数都比较低,分别占总流出人口的5%和11%。据统计,安徽省流出人口的平均受教育年限为9.2年。整体教育水平为初中左右,安徽省流出人口的整体受教育程度处于偏低水平,这也间接导致安徽省流出人口更多地从事于中低端技术的行业。从不同的年龄段来看,青少年(15~25岁)受教育程度主要以初中为主,同时高中/中专和大学专本科阶段占比在所有年龄段中最高,该年龄段人群是接受高等教育最多的人群;青年人(25~40岁)的受教育程度同样也大多为初中,但与青少年相比,高中/中专和大学专本科学历人群占比略低一点,而研究生人数占比则要高于青少年组,达到了0.7%,虽然这个占比很低,但是仍然要高过整体平均水平;中年人(40~65岁)的受教育程度主要集中在小学和初中文化,占比分别在该年龄段达到了34.6%和42.4%,这就导致了在低层次教育程度(小学阶段和未上过学)比例上比前两个年龄段的人群要高出很多,达到了46.5%,已经快要接近该年龄段的一半左右;老年组(65岁以上)的受教育程度主要集中在小学文化,同时初中和未上过学的人群也有一定占比,而高中及以上学历的人群占比虽然较低,但仍然达到了18.2%,还要高于中年组的11.1%。(图1.b)

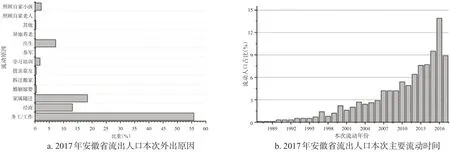

(二)务工经商是主要外出原因,且多为常年在外跨省流动

从流动原因上看,安徽省流出人口的主要原因前三名分别是务工/工作、家属随迁和经商,其中经济型动因的务工和经商是其中最直接的影响因素,占总流出人口的68.92%,诸如家属随迁、婚姻嫁娶和照顾家人等之类的社会型动因占比为21.73%,而个人型动因的学习培训和参军这类占比仅达到了1.8%,与此不同的出生原因占比却高达7.23%,在众多的流动原因中也排在第四位,同时在随行的家庭成员中配偶关系占比为39.5%,子女关系占比为51.5%,超过九成的随行人员是同属于一个家庭,可以看出以家庭为单位的流动人口群体已成为安徽省流动人口的大趋势(图2.a)。

图2 安徽省流出人口外出原因和流动时间

从流动范围上看,安徽省流出人口中有90%是进行跨省流动,而省内跨市和市内跨县流动比例相近,分别是4.8%和5.2%,跨省流动是安徽省流动人口的主要方式。

从流动时间上看,安徽省流出人口的流动时长平均为7.7年。从1997年开始,安徽省的流动人口开始逐年增加,在21世纪前十年里,安徽省的流出人口不断波动,但整体依旧是上升趋势,直到2016年,安徽省的流出人口达到峰值,占总流出人口的13.9%(图2.b)。流动时间在两年以内的流动人口占比达到了22.8%,流动时间在两年以上的流动人口达到了77.2%,如果按二年以上的流动时间为常年在外的标准,流动人口以常年在外为主,短期性或季节性流动的较少。

(三)以中低收入为主,行业类型多样但多为中低端行业

从收入水平上来看,安徽省流出人口的收入水平差异较大,既有无收入群体,也有月收入数十万的高收入家庭,整体而言,安徽省流出人口的家庭平均月收入为8 824元,其中以月收入为10 000元的家庭数量最多。若按《社会蓝皮书:2017年中国社会形势分析与预测》划分收入等级的方法,将收入中位数的75%、125%、200%作为划分低收入群体、中低收入群体、中高收入群体和高收入群体的界线[7],则安徽省流出人口的低收入、中低收入、中高收入和高收入群体的家庭月均收入分别为6 000元以下、6 000~10 000元、10 000~16 000元以及16 000元以上,以此标准来看,安徽省流出人口的整体收入为中低收入水平,且各收入群体所占比重分别为27.65%、40.44%、23.89%以及8.01%。安徽省流出人口主要以中低收入群体为主,低收入群体和中高收入群体占比相差不大。

安徽省流出人口的主要职业类型多为生产、经商和其他服务业,占比分别为21.7%、17.7%和12.5%,剩下的大多也是餐饮保洁等服务和生产运输,专业技术人员仅占7%左右,其他职业占比则更加稀少(表1)。安徽省流出人口在外主要从事于制造业和服务业,主要集中在批发零售(15.8%)、住宿餐饮(11.7%)和纺织服装(11%)等行业,由此可以发现,安徽省流出人口的就业类型主要有以下几个特点:一是流出人口的整体就业率较高(87.8%),且多是从事二、三产业,尤其是第三产业的就业人员最多,这和安徽省当地和就业地的经济发展和消费水平之间存在的差异有着密切联系;二是安徽省流出人口虽大多从事于商业与服务业,但更多的是餐饮、保洁、家政和经商等这类对于自身素质和专业技术要求较低的低端服务业,发展前景和就业环境以及自身的就业保障难以得到很好保证。

表1 安徽省流出人口职业分布和行业分布前十名

二.安徽省流出人口源汇格局

(一)安徽省流出人口来源地格局

安徽省的流出人口主要以跨省流动为主,流出人口来源地分布较为集中。数据显示,省内流动人口占比为10%,剩下的九成人口都流到省外其他省份,其中安徽省的皖南地区人口流出较少,人口流出大县集中分布在安徽省皖北地区。

将安徽省流出人口按照流动范围划分为省内流出人口和跨省流出人口,进而分别分析这两类流出人口的来源地格局(图3),可以发现省内流出人口的来源地分布与跨省流出人口的来源地分布存在着明显的差异。安徽省的省内流出人口来源地大都集中分布在以合肥市为中心的皖中地区,主要市县都是合肥市区周边的长丰县(6.5%)、肥西县(6.1%)、肥东县(5.0%)和六安市(4.8%),南北两端的皖北和皖南地区的流出人口则要少得多;而在跨省流出人口来源地的分布格局中,呈现出皖北地区最多,皖中地区次之,皖南地区最少的态势,主要市县为皖北地区的阜阳市和亳州市,皖中地区的六安市和寿县以及皖南的无为县和怀宁县等。

图3安徽省流出人口来源地分布

(二)安徽省流出人口汇入地格局

省内流动人口的汇入格局如下图所示(图4),向合肥市市辖区流入的安徽省流动人口占比达到了34.2%,芜湖市次之,占比为8.4%,阜阳市占比7.1%。2005年以后,随着安徽省发展战略的调整,区域经济发展水平差距不断扩大,出现了明显的两极分化特征,除合肥市、芜湖市经济发展水平相对较高外,其他地区经济发展水平不高[18],汇入的流动人口分布在省会合肥地区,主要是其日益发展的经济和良好的发展前景,随着国家长江经济带、长江三角洲城市群等国家区域发展新战略的实施,国家级合肥滨湖新区、合肥综合性国家科学中心、滨湖科学城、江淮运河、“米”字型高铁网、城市轨道交通建设等重要项目深入推进,合肥地区的城市发展将不断涌现新的发展机遇,这将会吸引更多的流动人口。皖北地区因经济发展缓慢,不仅有大量人口流出,而且当地因大量人员流出,经济高质量发展的内生动力相对不足。

图4 省内流动人口汇集分布

安徽省流出人口在跨省流动时,共汇入全国783个区县中,占比最高的,首先是东部地区,共有354个区县中有安徽省流动人口汇入,区县数占比为45.2%,而汇入人口占比为96.50%,人口占比是区县占比的2.13倍,表示安徽省流出人口在东部地区中集聚程度较高。其次是西部地区,共有241个区县有安徽省流动人口汇入,区县数占比为30.8%,但汇入人口占比仅为2.25%,人口占比仅是区县占比的0.07倍,表明该地区安徽省流动人口分布集聚程度最低。再次是中部地区,共有141个区县有安徽省流动人口汇入,区县数占比为18%,人口占比为0.9%,人口占比仅是区县占比的0.05倍,也说明在中部地区安徽省流动人口分布集聚程度偏低。最后是东北地区,安徽省流动人口汇入的区县数最少,只有47个,占比为0.06%,汇入人口占比为0.35%,二者之比高达5.8倍,表示虽然在该地区安徽省的流动人口虽然最少,但集聚程度在四大地区中最高。总体上是东北地区的人口占比最低,但人口集聚程度最高,其次是东部地区,汇入了整个安徽省跨省流动人口的的96.5%的流出人口,并且也有一定的集聚程度,剩下的西部和中部地区在人口集聚程度上相差无几(表2)。

表2 安徽省流出人口区块分布

在比较西部地区区县和中部地区区县时,发现安徽省流动人口在流入西部地区时,无论是区县数还是单区县人口占比都是要高于中部地区,但是中部地区相较于西部地区不仅距离安徽省在地理空间上距离更为接近,而且文化习俗、生活习惯更为相近,经济水平也要好于西部地区,然而,安徽省流动人口选择“舍近求远”,这其中的主要原因主要有两点:一是中部地区的省份无论是在文化习俗还是经济的发展水平上都与安徽省相似,所以即使地理空间上较为便捷,但对于安徽省的外出务工人员来说并没有特别的优势吸引力;二是西部地区虽然经济水平较低,但是在一系列国家政策的帮扶下,各行各业的发展前景更为广阔并且当地生活消费水平相对于中东部地区更低一点,同时不一样的文化风情、生活习惯也有一定的吸引力。

从具体的省市区域视角分析(图5.a),可以看到安徽省跨省流出人口的汇入占比最高的省份分别是浙江省、江苏省和上海市,占比分别达到37.9%、24%和22.6%,这主要因为江浙沪三地和安徽省的地理空间距离近,并且交通便捷,文化习俗相似且江浙沪三地的社会经济发展水平远高于安徽省,以上种种原因导致了安徽省流出人口在江浙沪地区的高度集聚。安徽省的流出人口还主要集中在东南沿海地区和京津冀地区,这两块区域社会经济发达,市场活跃且对外开放程度高,对外出务工人员也有着强烈的吸引力。

图5 安徽省流出人口流向关系图

通过图5.b的安徽省人口流出网络图可以看出,安徽省跨省流出人口的主要流动方向主要集中分布在北部的京津冀区域,东部的江浙沪区域以及东南沿海区域,同时通过数据统计(图6)也可以看出这三大区域吸收了安徽省96.2%的流出人口,成为了安徽省流出人口的最主要目的地。

图6 安徽省流出人口累加图

安徽省流出人口从事行业的调查结果显示(图7.a),在江浙沪地区,安徽省流出人口从事的排在前三位的行业分别是批发零售(13.1%)、纺织服装(13%)和其他制造业(12.9%),这三类行业多属于第二产业和第三产业,且入职门槛较低,对于技术水平和受教育程度要求不高,属于中低端行业,在前十名的其他行业也基本属于这样的中低端行业,这类行业薪资水平可能不低,但体力付出远大于脑力付出,随着年龄的增长和身体状况的改变,不少人选择回乡就业。相比于京津冀地区和东南沿海地区,江浙沪地区在运输仓储业、纺织服装业和其他制造业等行业具有较为明显的优势,相对占比也是高于另外两大区域,同时可以看到江浙沪地区在电子设备制造业中处于弱势地位,占比相对最少。在整体上前十行业中第二产业占比为43.6%,第三产业占比为38.4%。

图7 主要流入地与行业分布和劳动合同签订情况

在京津冀地区,安徽省流出人口排在前三位的行业分别是批发零售(24.5%)、居民服务、修理和其他服务业(16.9%)和住宿餐饮(12.7%),这三类行业都属于服务业范畴,其中居民服务、修理这类行业对于技术水平有着一定要求,但是整体上对于受教育水平并无太高要求,三大行业发展前景一般,在前十名的其他行业里还有着房地产(3.1%)、信息传输、软件和信息技术服务(2.8%)和教育(2.8%)这三类是对于职业技术素养和受教育水平有着一定要求的行业,入职门槛高但发展前景更为广阔,这类行业的就职人员无论在生活上还是工作中都能更好地适应京津冀地区的社会经济发展。京津冀地区相对于江浙沪地区和东南沿海地区,在居民服务和其他服务业行业和建筑行业上占据更高的比重,而在其他制造业行业中处于弱势地位,占比相对较少。整体上前十行业中第二产业占比为21.7%,第三产业占比为62.8%。

在东南沿海地区,安徽省流出人口从事的排在前三位的行业分别是批发零售(22.9%)、住宿餐饮(12.5%)和计算机及通讯电子设备制造(9.7%),这三大行业中既包括服务业也有着制造业,但是在整个排名前十的行业里依旧是入职门槛低,发展前景不广阔的行业居多,随着安徽省产业承接的进行,这部分流出人口将会大量回流。东南沿海地区的相对优势产业体现在电子制造行业,建筑行业处于相对弱势地位,占比在三大区域中最低。整体上前十行业中第二产业占比为33.3%,第三产业占比为49.4%。

在将这三大区域的行业进行横向比较时,可以发现首先在各个地区批发零售行业都是流动人口比重最高的行业,但不同的是在江浙沪地区批发零售行业并非一枝独秀,与之占比相仿的还有纺织服装和其他制造业,这点相比于京津冀地区和东南沿海地区有着一定的差别,在这两地,批发零售业是更多的流出人口的选择。此外,在京津冀地区的前十大行业里有着和另外两地截然不同的几个行业,即房地产、信息传输、软件和信息技术服务和教育行业,这几个行业都是对于职业素养和受教育水平有着一定要求的,并且这样的行业发展前景和机遇也要高于一般的中低端服务业和制造业,这表明安徽省流出人口在京津冀地区的行业结构相较于其他两地要更加合理和更具发展前景。

东南沿海地区务工人员自我保护意识和维权意识更为强烈。三大地区雇员签订劳动合同情况如图7.b所示,这里的雇员指的是有固定雇主的雇员和无固定雇主的雇员。可以看到,东南沿海地区的雇员未签订劳动合同的比重最低为22%,而京津冀地区和江浙沪地区的这一比重分别为31.5%和32.5%,均高出东南沿海地区10个百分点左右,同时签订了固定期限劳动合同的比重也是东南沿海地区(63.1%)远高于江浙沪地区(55.7%)和京津冀地区(46.4%),东南沿海地区的安徽省流出人员有着更好的自我保护意识和维护自身权益的意识,劳动合同的签订能够有效减少和避免劳动争议,是劳务人员维护自身权益的重要保障。

三、结论与讨论

(一)结论

本文从年龄构成、受教育程度、流动原因、流动范围、流动时间、收入水平和从事的职业行业类型等方面入手,分析了安徽省流出人口的人口特征,并且从流出人口的来源地和汇入地两方面分析了流出人口的空间分布格局,得出如下结论:

1.流动人口特征。安徽省流出人口年龄结构以青壮年劳动力人口为主,整体上受教育水平较低,流动范围多以跨省流动为主,且流动时间也以常年在外,平均时长在7~8年左右。务工经商是流动人口外出的首要原因,占总流动人口的68.92%,并且出现以家庭为单位的流动趋势。流动人口家庭收入以中低收入为主。流动人口以从事第二、三产业为主,且技术水平偏低,大多数人从事着技术需求相对较低的服务业。

2.流动格局。安徽省省会合肥市周边的区县占据了大部分进行省内流动的流动人口来源地,且近乎一半的省内流动人口进入合肥市地区,这和合肥市最近几年快速的经济发展和良好的发展前景有着密不可分的关系。跨省流动的流出人口来源地主要分布在安徽省西北部地区,多是阜阳市和六安市等人口众多,经济水平较低的地区,这些地区因自身的发展条件受限,经济水平相对较低等原因,出现了大量的外出人口。在流动人口的汇入地格局方面,集聚程度最高的首先是江浙沪三地,这三地总计占比为84.5%,占据九成的安徽省跨省流出人口;其次是东南沿海地区(6.6%)和京津冀地区(5.1%),不仅人口占比相对较高,而且部分区县人口占比不低于江浙沪地区的区县占比;在东北地区,安徽省流动人口虽然集聚程度较高,但在地理位置上和安徽省相距甚远,整体占比偏低,仅有0.35%,剩下的中部地区,因各省份经济水平和发展速度与安徽省相差不大,故流动人口占比较低。流动人口从事的职业与流入地的产业结构、经济发展水平密切相关。如京津冀地区正面临经济结构的转型和优化升级,区域经济一体化发展的格局为流动人口提供了更为多元和相对高端的职业选择,其吸纳高水平高素质流动人口就业的能力明显增强;江浙沪地区第三产业发展迅猛,对服务业从业人员有更紧迫的需求,故其对服务业人员的吸纳意愿更为强烈;东南沿海地区的制造业为流动人口提供了更多的就业机会,着力培养高水平的符合新时代需要的大国工匠。

(二)讨论

安徽省是中国的人口大省,也是人口流出大省,自2010年以来流出人口数一直位于全国前列,但在2011年以后,安徽省的流出人口出现逐年下降的趋势,目前已从2011年的1 199万的历史峰值下降到2017年的1 058万人,在安徽省流出人口呈现下降趋势的同时,安徽省的常住人口也从2011年的5 967.7万人上升到2017年的6 254.8万人,这表明安徽省近年来外出务工人员已经呈现出回流趋势,流出人口目的地在为流出人口提供工作机会的同时,也在一定程度上为这些务工人员带来了城市生活的概念,有利于人力资源的合理有序流动,也为安徽省新型城镇化的推进提供了人力资源红利。未来,随着安徽省社会经济的发展,其流动人口的回流趋势必将会进一步加强,为此政府必须加强对回流人口的有效治理,合理引导回流人口的定居与就业,促进安徽省城镇化的健康发展。