安徽省高校教师职业行为的影响因素

——基于调查问卷的实证研究

陈阿兴,吕 飞,武云亮

(安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠233030)

高校教师职业行为是我国教师教育研究领域理论和实证研究的热点,黄友初[1]从教师的课堂语言、课堂提问、课堂反馈和课堂等待这四个要素的角度出发,对教师课堂教学行为进行研究。高巍[2]研究教师行为与学生行为的关系。刘燕、柳海民[3]从科研激励制度的角度研究科研行为,认为只有激励与约束并重,精神和物质激励结合,才能提高教师科研创新能力。覃兵、莫明琪等[4]认为高职教师的科研与教学息息相关,目前的现状是科研质量不高,在分析现状的基础上,提出了解决策略。田文、岳中厚[5]通过生活中的典型案例分析,从法律法规建设、制度建设、科研行为规范教育等角度提出相关建议。王建、全晓燕等[6]从新升格高职院校教师科研能力普遍存在的问题出发,认为教师应该转变思想观念,加强培训学习和树立合作意识,坚持科研自觉。张思、李勇帆[7]从技术接受的角度研究教师网络教学行为,以技术接受模型(TAM3)为基础构建研究的理论框架,提出研究假设,并利用结构方程模型对研究假设进行实证分析。鲍威、杜嫱[8]研究高校教师科研与教学之间的关系,通过分位数回归法论证了之间的非线性关系,同时还得出两者之间既有互促,也有抑制关系。程云、刘清堂等[9]从行为的主体和活动的方式两个方面入手,提出了云模型为基础的新颖课堂教学行为的构建方法,为课堂教学行为的量化分析提供新的模型和方法。

一、理论分析

(一)影响高校教师职业行为态度的因素

在高校教师教学和科研过程中,教师的教育背景和经历和教学反思对教师的职业行为态度影响明显。

1.教育背景和经历

如果高校教师缺乏系统性、科学性的培训,对教育学、心理学等知识也知之甚少,那么他们就不能熟练地驾驭整个教学过程。在对专家型教师与新入职教师的对比实验中,可以发现,他们之间的一个重大区别是在课堂的组织方面有很大差异。专家型教师不管从知识、经验和能力方面,都可以做到得心应手。而新入职教师教师很难实现这一目标,甚至会出现一些尴尬的局面。由此可见,高校教师的教育背景和经历对教师教学行为具有重大影响。

2.教学反思

反思可以促进教师在各个方面不断发展和更新,能增进教师技能、改进教学和提高能力,可以有效提升教师专业能力。鼓励教师将反思和教学结合,在教学中反思,在反思中教学,促进二者的耦合互动、协同高效。教师的反思主要包括以下两个方面。第一,在教学场域,反思自己与与他人的关系;第二,从本体论高度,反思日常教学、理论思考与学习,关涉教师职业发展规划和根本存在方式。

(二)影响高校教师职业行为主体规范的因素

在高校教师教学和科研过程中,学生评价压力和教师自我发展压力对教师的职业行为主体规范影响明显。

1.学生评价压力

学生评价是衡量教师的教育教学水平的重要维度,是促进师生互动、教学相长的有效抓手。当前,学生对老师的评价主要在网上进行,采取的是匿名的方式。教师如何真正走进学生的内心,有效提升学生的参与感、获得感、认同感,是教师必须始终思考的重大问题。毋庸讳言,当下的教师在面对学生的评价时普遍存在着焦虑感,将评价的指挥棒直接交给学生,教师往往无所适从。

2.教师自我发展压力

研究发现,目前高校教师面临着巨大的职业压力,其中教师自我发展压力是其中之一。教师不仅面临职称晋升、学历提升和科研、教学的直接压力,同时也面临终身学习、终身提升、自我发展的永恒课题;教师的自我发展不仅受外在的环境影响,也直接受教师自我发展内生动力的直接驱动。教师必须自我加压,永不止步,与时俱进,才能满足知识更新与技术进步的要求,不被时代所淘汰。

(三)影响高校教师职业行为感知行为控制的因素

在高校教师教学和科研过程中,教师个人习惯和学校激励政策对教师的职业行为感知行为控制影响明显。

1.教师个人习惯

教师个人习惯对教师的职业行为感知行为控制有着很大的影响。教师个人习惯受教师的学术背景、教育经历、学缘结构、教学方式等多重因素影响,在长期教育教学的实践中,教师也会形成自己的习惯和风格,久而久之,学生也会对教师形成某种“刻板印象”。教师应自觉打破路径依赖,克服思维定式,养成良好的个人习惯,不断满足学生对教学的新期待新要求。因此,教师个人习惯是教师职业行为感知行为控制极其重要的影响因素。

2.学校激励政策

学校层面的激励政策具有评价、激励、引领的突出功能,要将过程性和发展性评价结合起来,发挥激励政策的效用。一是增强精神激励,要求教师聚焦本责本业本职,站稳讲台;二是强化专业激励,注重保障,组织教师融入教师发展共同体,促进教师专业成长;三是健全绩效激励,突出教育教学的实绩导向,强化正向激励;四是注重人文关怀,增强教师职业的荣誉感、幸福感、获得感、安全感。

综上所述,本文研究的教师职业行为影响因素理论模型具体见图1:

二、问卷设计

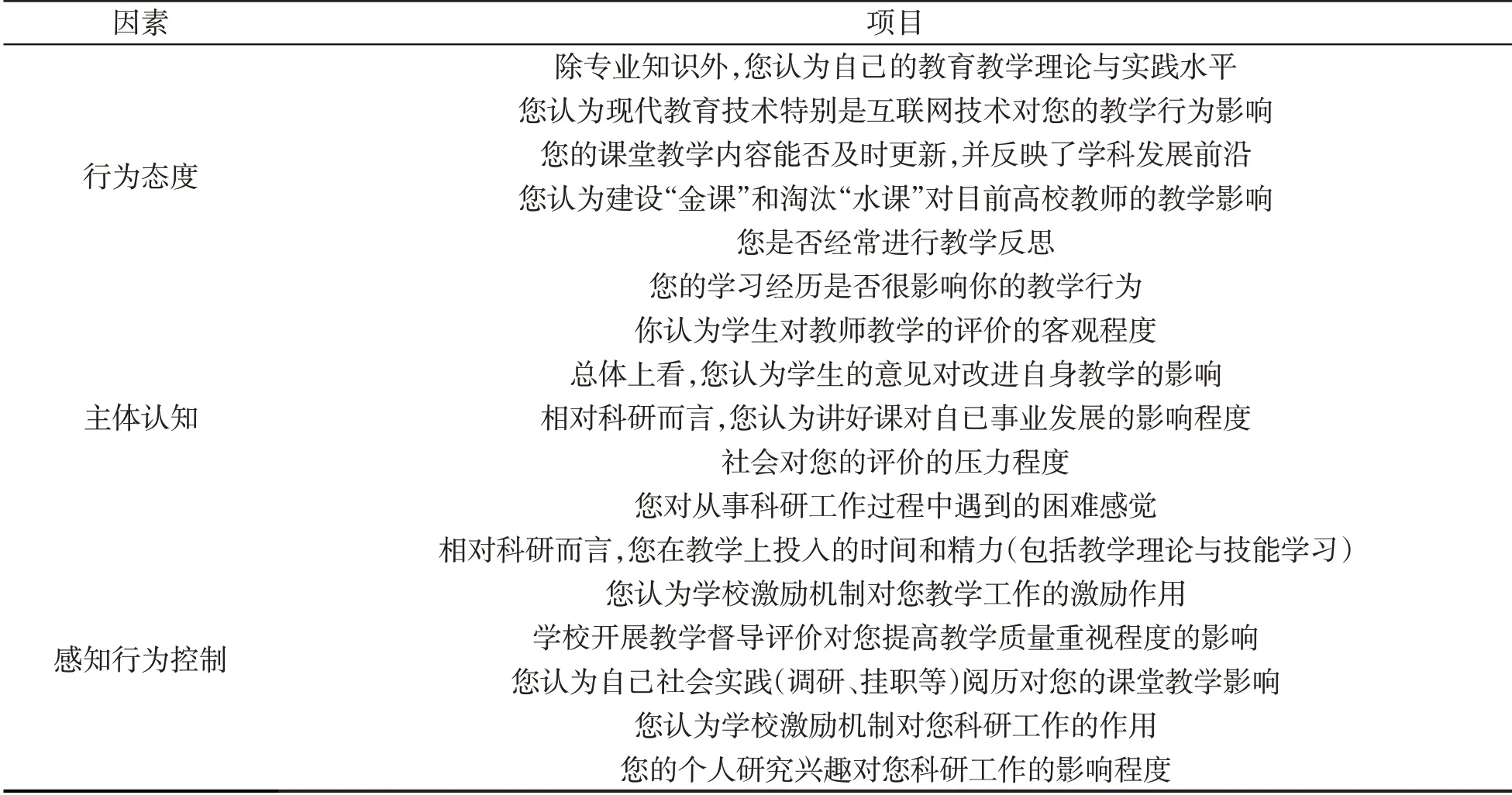

本研究编制的正式问卷《高校教师职业行为的调查问卷》中包括了两个部分的内容:第一部分是对教师的个人基本信息的调查。这些背景信息包括性别、年龄、教龄、所属学科专业分类、学历、职称。第二个部分即为根据上述影响分析中确定的预测量表,其中“行为态度”包括了6个项目,“主体认知”包括了5个项目,“感知行为控制”包括了6个项目。

本研究是以安徽省高校教师为研究样本,在2018年期间共发放问卷574份,有效问卷565份,有效回收率98.43%。样本构成如表1所示:

表1 研究样本构成

本文对教师职业行为的问卷设计主要来自三个因素,分别是行为态度、主体规范和感知行为控制,然后每个因素再从两个方面具体细分,行为态度从教育背景和经历和教学反思这两个方面;主体规范从学生评价压力和教师自我发展压力这两个方面;感知行为控制从教师个人习惯和学校激励政策这两个方面。

本文设计的教师职业行为影响因素认知的预测量表具体见表2所示。

表2 预测量表

三、实证研究

本文通过单因素方差分析得出影响高校教师职业行为的三个因素分别为行为态度、主体规范和感知行为控制,具体影响程度见表3。

表3 职业行为认知各维度的描述性统计结果

(一)教师职业行为总体统计分析

通过表3,我们可以看出,对于高校教师而言,行为态度的均值是最大的达到了4.015,因此,它的影响程度最高;主体规范的均值为3.828,次于行为态度的影响程度;而感知行为控制的均值最小,只有3.427低于总体均值3.772,对职业行为的影响程度最小。

(二)不同影响因素的教师职业行为统计分析

1.行为态度

行为态度主要是从教师背景和经历、教学反思两个方面来分析对教师职业行为的影响程度的,从表3中很明显的看到,行为态度的均值达到了4.015。不同年龄教师的行为态度是不同的,年轻的刚入职的教师,对教师职业普遍充满期待,有着“初生牛犊不怕虎”的干劲;而年龄较大的教师则不同程度地存在着职业倦怠的倾向,对教师职业的认同感和满意度亟需有效提升。

2.主体认知

主体认知主要是从学生评价压力和教师自我评价压力两个方面来分析对教师职业行为的影响程度的,从表3中可以看到,主体规范的均值就没有行为态度大,只达到了3.828。研究表明,主体认知与教师职称成正相关,一般而言,职称较高的教师,在专业知识、教学经验、教学水平上往往也较有优势,教学的获得感相对较高;职称较低的教师,往往更愿意将时间投入到教学科研活动,虚心向同行请教,精进业务,精心磨课,不断提升教学科研水平。

3.感知行为控制的统计分析

感知行为控制主要是从教师个人习惯和学校激励政策两个方面来分析对教师职业行为的影响程度的,从表3中可以看到,感知行为控制的均值和前两个相比是最低的,只有3.472。不同性别的感知行为控制是不同的,女性的感知行为控制要高于男性,这是因为女性面对的外在压力和内生动力相对较小,对个人职业生涯的预期相对较低,而男性所承受的外在压力和内生动力均较大,这就激发男性往往将更多的时间和精力投入到教学、科研当中,不断提升工作能力。

四、改善教师职业行为的建议

实证研究表明,影响教师职业行为有三个因素,分别是行为态度、主体认知和感知行为控制,其中行为态度影响程度最大,主体认知次之,感知行为控制最小。为此,高校教师应积极改善职业行为,具体的建议如下:

(一)强化反思

反思是教师提升教师自我效能感的重要方式,是激发教师内生动力,不断自我加压、自我促进、自我提高的内生动力,是教师端正教学、科研态度的逻辑起点。教师的反思,应主要抓住两个着力点:一是要牢固树立反思意识,将反思作为一种习惯,将反思作为一种修养,真正内化于心、外化于行,提升反思的认识自觉;二是要将反思融入教学、科研活动的全过程、全环节,提升反思的行动自觉,畅通反思的信息搜集、信息加工、信息反馈等渠道,学校层面要加强保障,提供平台,如建立教师教学、科研活动的信息监测、信息反馈机制,采取线上和线下相结合的方式,常态化地反馈教师教学、科研活动的有效信息,让教师能够做到“心中有数”“肩上有责”“脚下有路”,激励教师针对性地改进教学、科研活动,提升教学、科研活动的实效性。

(二)加强学习

学习是教师提升能力的根本手段,也是教师的永恒课题、终身课题,加强学习主要包含如下几个方面:一是政治学习,以政治学习增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉提升教师教书育人、立德树人的自觉性、主动性、坚定性,引领教师教学科研活动,确保航向不偏;二是专业学习,教师的专业学习要在常和长、广和深上下功夫,就是说教师的专业学习重在经常、面向长远,教师的专业学习要不断提升专业学习的广度、深度,落细落实;三是实践学习,要将读万卷书与行万里路相结合,教师要走出书斋、走出校园,走进社会,向实践学习,向群众学习,强化体验,重视互动,利用好挂职锻炼、实地考察等宝贵的实践机会,在实践中检验学习的实际成效。

(三)建立机制

如前文所述,机制具有评价、激励、引领的突出功能,因此,建立健全长效的工作机制对教师职业行为的影响更具有长期性、深远性。可从以下几个方面展开:一是建立平台,鼓励教师聚焦本职本责本业,站稳讲台,淘汰“水课”,打造“金课”,鼓励教师坚定家国情怀,把论文写在祖国的大地上,瞄准前沿,勇攀高峰,以点带面,整体促进教学科研水平的提升;二是强化激励,有效、有序、有力地组织教学科研活动,引导教师自觉主动融入学术共同体,激励教师提升职业荣誉感、自我效能感、工作成就感;三是注重关怀,既要发挥机制对教师的“硬约束”,也要强化机制对教师的“软关怀”,用心用情,关心教师职业生涯规划、专业成长中的“急难愁盼”,增进教师的幸福感、安全感、获得感。