郭宅大蜡烛的传承与发展研究

【摘要】 在浙江省东阳市,历来民间娱乐文化丰富,其中有“四大”之称,即郭宅大蜡烛、巍山大龙身、北江大旗、画水大纸马。作为“四大”之一的郭宅大蜡烛历史悠久,是为集各种传统艺术为一体的民间精品。原全国人大副委员长严济慈在东阳县庆1800周年观看擎抬大蜡烛后题词“中华一绝,郭宅巨烛”。2007年,郭宅大蜡烛被公布为浙江省级非物质文化遗产名录。本文通过笔者实地走访东阳市湖溪镇郭宅村等地,对郭宅大蜡烛相关资料进行收集和整理,结合民族音乐学、社会人类学等理论,依据田野调查等相关研究方法,从郭宅大蜡烛的来源入手,对郭宅大蜡烛的历史发展、形式与特点、传承保护与现状、发展前景等进行较为详细的探讨。

【关键词】 郭宅大蜡烛;传承;发展

【中图分类号】G634 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)02-0077-03

基金项目:金社课题﹝2021﹞一般YB2021143号。

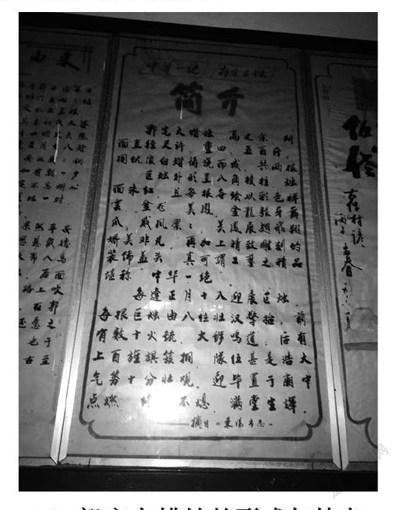

作为东阳四大民间娱乐之一的郭宅大蜡烛,从明朝沿袭至今已有600多年的历史。《东阳市志》记载,郭宅大蜡烛,大约高一丈多,重四五百斤,断面直径尺许,蜡烛用朱红色漆,烛身以龙凤绘,共两根。东阳市湖溪镇在每年的正月十八郭宅庙会上都要举行擎抬大蜡烛活动。郭宅大蜡烛的传承和保护,使当地民间文化艺术得到繁荣发展,进一步发挥当地民间文化优势,增强其文化自信,通过文化振兴达到乡村振兴。

一、郭宅大蜡烛的来源

关于郭宅大蜡烛的来源,当地大街小巷众说纷纭。郭宅大蜡烛有着600余年的历史,对于它的来历,据民间传闻,主要有以下两种说法。

根据家谱记载,擎烛之举源于郭子仪第十七世后裔郭孜良(习称仍六五公)。当年郭孜良担任粮总时,为抢劫事件亲自前往南京,在朝廷上违背圣旨,被贬至霸州。郭孜良之妻潘氏心如油煎,對丈夫思念不已,每逢正月十八前往安庆庙求胡相公保佑,并且烧香许愿。后愿望终实现,潘氏感恩戴德,制作了如大堂里的柱子般高大的巨烛为示还愿之心,每年正月十八庙会,潘氏在郭宅大街上擎烛游行。

民间另一传闻,明朝时期,朱元璋落难,为帮助其躲过追杀,郭宅人制作了大蜡烛,将他藏于里面,最终逃过此劫,至此每年擎抬大蜡烛的习俗就留传下来。

二、郭宅大蜡烛的历史沿革

在东阳市湖溪镇的“郭宅巨烛”陈列馆里,积淀着几代的巨烛历史,据了解,曾有管委会委员郭彬山老人介绍过有关郭宅大蜡烛各个阶段的特色,以下将通过四个阶段进行阐述。

(一)第一代:简陋但热力不减

郭宅大蜡烛起源于明代之后,沉寂了漫长的一段时间。1988年,东阳市湖溪镇郭宅村为庆祝改革开放十周年、东阳撤县设市,恢复了大蜡烛的展演。第一代大蜡烛的制作如此,先用白蜡浇筑成棱柱形,再刷上红漆,待蜡烛晾干后在烛身上描龙绘凤,安放在井字形烛架上。因为时间上的仓促,并且技术力量匮乏,这对大蜡烛显得十分简陋。

至今,这对巨烛仍在使用,每年都会浇筑,每月初一与十五,馆内工作人员都要点燃它。辞旧迎新时,这对巨烛从除夕燃至正月二十,象征着这一年的生活红红火火。

总之,第一代大蜡烛用料省,易擎抬,但过于简陋的外观缺乏观赏性,因此基本上只陈列在馆内,不再外展。

(二)第二代:苗条但过于高挑

1991年,浙江东阳举行第一届工艺美术节,郭宅大蜡烛作为当地有名的民间艺术代表之一受邀参演,此次参演的大蜡烛被全新改造。依据史料说明,郭宅村的长者回忆起当时的设计方案:郭宅大蜡烛的外形依然呈六角棱柱状,其断面直径大约一尺,然烛架由原来的井字形改成供案底座加三层宫灯头。另外,为使巨烛更具立体感,烛身上的彩绘龙凤以堆塑形式呈现。整体看起来该巨烛修长挺拔,比例匀称,做工极其精致。

当天,郭宅大蜡烛管理委员会还为大蜡烛配上了四百多人的仪仗队,整个气势强烈震撼,观众惊叹不已,当时《解放日报》赞誉其为“中华一绝”。然而,这对大蜡烛太过秀气且个子修长导致擎抬不便,无法延续使用。

(三)第三代:壮观但不堪重负

1995年10月,在东阳建县1800周年的庆典上,郭宅大蜡烛作为东阳民间娱乐“四大”之一亮相。全国人大常委会原副委员长、著名物理学家严济慈先生观赏了郭宅大蜡烛的雄姿后为之题词:郭宅巨烛,中华一绝。

郭宅大蜡烛的第三代,魁梧挺拔,相比第二代,烛身高出大约1米,达5米余;其断面直径将近有两尺,大约为第二代大蜡烛的两倍;烛身上盘绕着的龙与凤采用高浮雕手法堆塑,使得该造型更加立体生动;烛架将宫灯头从原来的三层改为两层,其他基本沿袭第二代的造型。

据郭宅老人们传言,凡见过这对大蜡烛的人都觉得它透着一股阳刚之气,更能体现郭宅人的阳刚、正气。然而,这对巨烛的重量也让人咋舌。据郭彬山老人讲述:“浇筑这对巨烛需要用18口大铁锅装的熔化白蜡,每口大铁锅直径约两尺六,可盛白蜡百余斤。”按此估算,每根巨烛重千余斤,包括蜡油、底座和烛架等。每根巨烛须八个壮汉才能抬起,抬行途中烦琐,大约抬行30米需要换肩,100米歇息,500米换人……工作强度着实耗力。据说当年出动了核载5吨的大卡车,才将这些巨烛顺利运到城区。连续多年参与擎抬郭宅大蜡烛的村民如此形容:“非常重,非常危险!当杠子压上肩时就觉得气都要喘不过来了。”于是为了减轻重量,在一些场合擎抬大蜡烛时不得不去掉宫灯头。

(四)第四代:美观但不失轻巧

2000年的新春,郭宅大蜡烛进行焕然一新的整改。底座为舒展的莲花花瓣,伸出一根又细又长的花芯,龙飞凤舞,宫灯头形状的烛罩像华盖张护。据当时的设计师说,这种造型的大蜡烛被制作成不同材料的两对,一对用塑钢制作,为了让蜡烛能够轻松滑行及方便外出展演,蜡烛底下还安装滑轮,并用电路取代蜡油;另一对则以木材为原料,专门用于室内陈列和村内展演并以点燃。据估算,这两对巨烛制作成本达八九万元,所用人力也大幅度减少,只需四个人就可擎抬。

郭宅大蜡烛经过几代人的传承和发展,从最初的简陋到如今的焕然一新,离不开勤劳的郭宅人民。郭宅大蜡烛“非遗”传承人郭武忠说,在大家的不懈努力下,郭宅大蜡烛有望走得更远,影响更大。

三、郭宅大蜡烛的形式与特点

郭宅大蜡烛是民族文化与制蜡工艺、木雕工艺、堆塑工艺相互融合的成果,同时结合美术、剪纸、工艺等艺术,更是将民间舞龙、民间音乐、民间武术及各种民间传统艺术融为一体,是具有娱乐和欣赏价值的精品。

从郭宅大蜡烛的历史发展来看,每一代的传承都有其特色。郭宅大蜡烛的制作是一项艰巨且烦琐的工程。每年的正月初八,郭氏子孙去郭宅安庆庙接残烛至郭宅大宗祠,初九开始用18口大锅熔化的优质白蜡浇铸,另外,聚集在大锅旁边的人们还需要焚香跪拜。待巨烛初成,请郭宅元老验收合格后方可上色,并绘上精致古朴的龙与凤。通常,龙配金黄凤配绿。

如今,当地依舊沿袭着明朝以来的习俗,每年正月十八庙会,都要举行擎抬大蜡烛活动。那一天,每一根大蜡烛都会有多个壮汉擎抬,前有火铳和数十面大锣响彻两道,后有上百面旌旗簇拥,加上各种道具执事及助兴演奏队伍共计四百多人,整个阵容格外庞大。迎毕将大蜡烛置于郭宅安庆庙中点燃,终年不熄。

郭宅大蜡烛象征着当地人民对幸福生活的追求,对家国平安的祈愿,亦是后代子孙纪念胡公的荫佑之恩。

四、郭宅大蜡烛的现状及传承保护

郭宅大蜡烛作为浙江省首批非物质文化遗产,正如2001年冯骥才先生在“中国民间文化遗产抢救工程”研讨会上指出,要将非物质文化遗产纳入立法保护的对象。郭宅大蜡烛的传承与保护,不仅依靠当地政府的举措,还需要文化事业单位和民间文艺团体等的多方协作,需要全社会的力量和支持。

郭宅大蜡烛曾经被中央电视台拍摄播出,深受国内外观众的赞赏,也曾二次参加省民间工艺美术博览会演出,具有极高的观赏价值。东阳市湖溪镇还探索建立了文旅融合发展的新路子,定期引入民俗活动展演,如文化艺术周、乡村旅游节等,其中以郭宅大蜡烛最为出名。

为保护郭宅大蜡烛这一民间艺术,湖溪镇政府落实传承基地和传承人这两项举措。其中培养了郭宅大蜡烛传承人郭武忠等一批市级民间艺术家。湖溪镇郭宅村还建立了“郭宅巨烛”陈列馆,现已成为系列研学实践活动场所。某所小学的负责人谈道:“我们组织同学们参观‘郭宅巨烛’陈列馆,不仅让他们一睹郭宅大蜡烛的风貌,更是让他们近距离地感受家乡传统文化的魅力,传承好家乡的传统文化。这样的研学活动寓教于乐,既是一次全新的人文文化体验,也是锻炼学生实践能力的创新尝试。”

五、郭宅大蜡烛的发展前景

从郭宅大蜡烛的传承现状及保护可以看出,当下人们对非遗文化保护意识逐渐增强。特别是在党和政府的引导下,相关部门通过媒体、网络等途径进一步宣传和推广,将非物质文化教育深入到学校、企业、机关等各个部门。 像研学“郭宅巨烛” 感受非遗文化,则是学校一项非物质文化教育的重要举措。此类活动的开展,不仅加强了保护非物质文化遗产的民众意识,还提升了非物质文化遗产保护工作的宣传度。由此,郭宅大蜡烛的传承和保护将会更加受到重视。

根据当地政府探索建立的文旅融合发展的新路子,非物质文化遗产已成为特色小镇尤其是文旅小镇重要的文化标签。郭宅大蜡烛极具娱乐和观赏价值,在当地定期进行民俗展演活动,吸引大量游客前来观看,促进当地旅游业及文化经济的发展,使当地文旅融合发展初见成效。文旅相互促进,打造“醉美湖溪,修心小镇”旅游金名片,恰有利于推动湖溪镇乡村文化振兴。

非遗文化艺术的传承亦是工艺的传承。郭宅大蜡烛的制作烦琐、艰巨,通过郭宅子孙后代的学习和传承不仅能提高年青一代的动手实践能力,还能使该工艺得到广泛传播,使郭宅大蜡烛这一非遗文化闻名各地。

总而言之,当前郭宅大蜡烛的传承与保护可充分挖掘新一代人的观察力、感知力和创造力,充分展示了当地浓厚的历史文化底蕴,也丰富了当地人民的精神生活。带动文旅产业发展,推动乡村文化振兴,郭宅大蜡烛这一优秀的民间文化艺术正为东阳市湖溪镇成为“中国民间文化艺术之乡”增光添彩。

参考文献:

[1]郭忠苗,于有清.中华一绝,郭宅巨烛[J].神州,

2012,(33).

[2]张家生、高妍.大学生非物质文化遗产教育的意义和路径研究[J].华北理工大学学报(社会科学版),2020,

(03):131-134.

[3]陈晓明.非物质文化遗产在文旅小镇产业发展中的作用[J].济南职业学院学报,2019,(6):104-107.

[4]孙立青.民间传统活动在非遗保护中的价值与意义[J].合作经济与科技,2017,(10):21-23.

[5]崔维新.新农村文化建设中非物质文化遗产的传承与保护[J].人文天下,2019,(15):29-31.

[6]陈建清,吴桂花.地方高校对非物质文化遗产的保护与传承的作用及意义[J].旅游纵览(下半月),2018,(12):175+177.

[7]许澄,姚冰.论非物质文化遗产走进高校的重要意义[J].邢台学院学报,2017,32(04):91-92+97.

[8]新农村建设中非物质文化遗产的价值与意义[J].住宅产业,2016,(12):62-64.

[9]郭珍珍.郭宅大蜡烛[J].作文成功之路(高中版),

1999,(11):48.

作者简介:

王静霞,女,汉族,浙江丽水人,硕士研究生,讲师,研究方向:表演艺术与音乐教育。