影响游客路径决策的主客观因素研究

马剑瑜 黄 琴

(上海师范大学,上海 201418)

引言

景区客流管理与疏导水平是景区智慧管理的体现。一个成熟的客流调控系统包括“信息感知”“决策支持”和“导向服务”三大系统[1]。“感知系统”包含“游客信息感知”和“环境信息感知”,前者指游客基于空间信息采取相应行为的寻路决策;后者指景点、道路等客观环境信息景区游客游憩行为计算机仿真模型[2]。景区客流管理系统首先要通过感知系统获取游客与景区环境互动的动态实时参数,为分流决策提供数据支持。在决策支持系统方面,学者主要借鉴数据智能模拟技术、构建算法与模型来预判客流结构,提前提供疏导方案[3-4]。导向服务体现在游客定位、自助路线规划、标识向导、流量预警等服务功能上。三大系统协同合作使客流分布均衡,缓解客流拥堵情况,最终提高游客体验质量。

目前,感知系统的研究尚处于初级阶段,参数选择缺少科学研判,限制了决策支持系统和游客导向服务的纵深发展。本研究以游客寻路行为(wayfinding behavior)和路径决策影响因素为研究对象,笔者对景区中的游客进行深入访谈,分析游客在山岳类景区的路径决策行为、游客与寻路信息的互动方式,提出影响游客寻路行为的主客观因素,系统化整合寻路行为模型,为景区客流管理的决策支持系统和导向系统提供可靠的参数依据,提升景区客流智慧化管理水平。

一、国内客流管理相关研究

(一)游客流研究的三个递进主题

国内关于游客流的研究主要分为三个主题,形成了层层递进的系统研究链:游客分布特征与时空行为(第一维度)→模型构建与算法设计(第二维度)→软件实现与服务开发(第三维度)[1],第一维度的研究多集中在景区内部客流量的时空变化上。客流时间[5-7]与空间上[8-10]的分布变化是旅游流研究的前提和基础,国内学者多围绕热门旅游度假区、自然保护区、主题公园等,从不同时间层次(日际、月际、年际)展开研究[11-12],揭示了客观现象,即在不同的时间范围内区域的游客接待量存在分布不均衡的状况;在同一时间内,不同景点游客量存在较大差异,热门景点或代表性景点客流量往往超出其环境容量。目前,游客行为模式和空间流动结构研究成为热点,学者利用全球定位系统(Global Positioning System,GPS)、 北斗卫星、射频识别(Radio Frequency IDentification, RFID)感知游客的位置、识别游客身份,捕获游客在游览区内的具体路径选择和行进节奏。即便如此,关于客流时空行为特征与分布的研究仍停留在起步阶段,多为描述性的时空数据呈现或时空规律的挖掘,缺少对时空分布规律形成的主客观原因的深入分析,如不同特征的游客在路径选择时的差异以及影响因素。同时,客观环境因子如景点时间窗和游客进入景区的方位等众多因素均未在这一维度研究中体现,而热点位置和时间安排等正是游客和景区管理者的关注点[13-15]。

由于第一纬度的研究不够深入,限制了第二纬度的算法和模型研究,以及第三纬度游客导向服务的优化,另景区的智能化客流管理缺少可靠依据与参数。主客体信息不对称一定程度上会造成景区拥堵和超载(尤其是局部拥堵和超载)。景区内拥挤的人群和复杂的指示牌,导致游客在游憩过程中难以通过目测找到最佳行进轨迹,走错路、走回头路都会影响游客的体验感。同时,管理者也无法根据游客类型和目的预测客流分布结构,进行提前预警和调整。要破解因游客无差异的倾向性而导致局部拥堵或超载难题,可借助实时的引导型管理方式,根据当前游客群分布、人流走向和景点负载进行综合分析,实时处理并动态响应游客的个人需求,帮助游客确定实时观光路线或游憩方向,引导游客前往人流量较小的景点。理想状态是,景区通过对游客寻路行为和路径决策地深入了解,利用影响寻路决策的因子作为主要参数,预测客流集聚的趋势,提前进行分流疏导。

(二)寻路行为相关研究

寻路的概念兴起于20世纪70年代后期,研究多在大型室内或地下空间开展。费温斯(Fewings)将寻路定义为在地理或建筑环境中找到路的过程;即,能确定某人当前的位置并知道如何达到要求的目的地[16]。寻路是个体空间定位概念的延伸,是个体对环境空间特征的认知能力、将自己定位于该表象的能力[17];寻路行为包括判断自我位置、前往目的地的路径选择和偏差纠正。

实证研究发现,人口学特征如年龄、性别、职业等个人因素影响复杂空间中的个人定向与自我定位[18]。 心理因素差异导致寻路行为效率的差异,主要包括寻路目的和心理地图能力[20],寻路目标的不同权重引发寻路行为的复杂变化[19]。而心理地图能力体现在人们对测量知识(survey knowledge)和路径知识(route knowledge)的掌握,它的形成建立在对环境空间信息掌握的基础上,而获取空间知识的途径包括直接接触环境和使用地图。恰当的环境信息设计符合人们的路径知识和测量知识,配合“心理地图”可以获得更好的寻路效果。梅林格(Meilinger)发现提供路径信息的概念化地图比传统地图效果更好,因为解读该种地图所需的转换和编码信息少、记忆负载能力小,对使用者是否熟悉环境并具有先验的路径和测量知识要求不高,因此表现出较佳的寻路效果[20]。

随着研究的深入,一般意义上人类寻路行为的概念延伸到了路径决策上,加入了更多主观影响因素,丰富了相关的内涵。毕希纳(Buechner)等通过实验研究发现,向导标识个数会对个体寻路行为造成影响,提出将路径选择行为、凝视行为和信心指数作为寻路指标对现有标识的布设位置进行评价[21]。

(三)路径决策

路径决策是在寻路行为基础上的动态决策过程。通常,散客在进入游览区之前会根据地图信息和游览目的制订路径方案;在实际游览过程中根据情况不断进行微调或更改。最终的路径往往会与预想方案不同,从而影响游客的游览体验[14]。

路径决策类似消费决策,受主客观因素影响,且需要根据选择标准与权重对不同路径方案进行取舍,最终选择一条合适的路径。这种选择要考虑个体因素的限制和影响,如体力、时间、游览目的、兴趣、付出精力和收获体验之间的价值权衡等。客观方面,依据空间整合理论(space syntax theory),空间与个体行为的整体融合度、可控度和结合度[22],以及栈道条件、活动开设的位置等也是路径决策的考虑因素。个体权衡利弊后的路径规划还须在一个个分岔路口和决策点上根据实时天气、实时拥挤程度、体力情况等进行调整;期间,因心理地图能力有限或设置不当的导向标识还导致游客做出错误的寻路判断,浪费其时间精力,且可能错过活动或特定景观观测时机。

以往研究中,学者分析了国家公园或户外游憩地中影响游憩者路径选择的主客观因素。例如,梅伊莱斯(Meijles)等运用GPS追踪技术和游客日志结合,研究徒步游客在国家公园中的运动轨迹。轨迹集中在提供步道和服务设施的区域,且拥有不同目的的徒步者,如锻炼者、社交者的运动轨迹也有显著差异[23];伊斯特(East)等采用手持式GPS与问卷调查结合的方法研究了游客在动物园的运动轨迹,他们发现大部分游客沿着认知中所谓的主线游览,却错过了近50%的展览点;以动机进行游客分类,如有小孩的家庭、情侣、个人等,路径行为和总逗留时长有显著差异[24];Zhao发现游步道的客观属性(trail metrics attributes),如与大门的距离、路宽、有无护栏和结构性属性是影响游客路径选择的因素之一[25]。最新研究已经开始关注影响客流轨迹形成的主客观因素。

(四)导向系统设计

寻路行为相关理论多应用在大型公共空间的导向系统设计中,尤其是标识导向系统,它为标识导向系统的设计提供了依据,帮助分流人群,提升寻路效率。研究表明,布设在决策点的标识、可理解的标识内容、形式上标准的文本和绘画信息方面能有效提升人们的寻路效率和效果[25-27]。寻路行为对设计标识导向系统的影响,国外已经形成了一套较为完整的体系,如导向标识可见性指标体系(visibility index)、导向标识的内容与形式对视觉关注和心理地图的影响等。

相较而言,国内导向系统设计的机理研究相对较少,理论深度挖掘不够。首先,在标识的布设方面,仅有数篇文章是研究城市地下公共空间标识布设位置的优化算法。在标识的内容与形式上,多为对案例地导向标识的评价和建议类研究,缺少对地图、移动端导向服务等的深入研究。在探索导向系统设计的机理时,一般从美学、建筑学、城市规划等角度切入,其影响机制大多是基于使用者的空间认知、视觉行为、审美判断、人本主义设计原理等。研究场景多为大型室内公共空间,如博物馆、机场航站楼、展览场馆等。在旅游景区或国家公园中,导向系统往往是环境解说系统的有机组成部分,暂未得到足够重视。

(五)研究问题

笔者发现第一纬度客流分布特征和个体时空行为的内在形成机制研究有待完善,将寻路行为理论和消费者决策行为理论结合,构建游客路径决策模型是突破口。本研究结合寻路行为、路径决策、空间整合等理论,旨在全面挖掘影响个体路径决策的主观和客观影响因素,主观因素包括人口学特征、目的动机、心理地图能力、兴趣偏好、价值权衡等;客观因素包括区域道路和栈道属性、空间融合度、可控度与结合度、导向标识系统、移动端导向服务系统等,提出路径决策框架模型,为客流的预测模型与算法奠定基础,为景区的导向系统设计,如标识系统的位置布设、信息内容、信息形式等提供优化方案。

二、研究方法

(一)案例地选择

此次研究以黄山国家公园试点区(建设中)为案例地。首先,作为全国智慧景区的示范区,黄山已经拥有移动端动态信息发布能力,现有的导向标识系统和移动端信息服务系统比较完善,有利于研究的展开;案例地条件可以满足研究目。其次,黄山的游憩区是相对成熟的景区,且环境资源会因季节、气候等因素改变,直接影响游客参观区域和线路的选择,非常适合该项研究的开展。而且,山岳类景区的拥堵问题与游客路径决策关系密切,智能化景区管理能有效分流游客,提升该类景点的游览体验。再次,山岳类景观空间复杂,参照物较少,游人的自我定位以及高效寻找目的地的心理地图能力可以得到检验。最后,由于黄山兼有风景名胜区、森林公园、世界自然遗产等多重管理标准,导致环境解说中的导向标识布设复杂、标准不一、信息不一致等;同时,露天环境中不少导向标识有不同程度的损坏。研究将检验导向标识状况不佳是否是影响寻路效率和体验效果的客观因素。

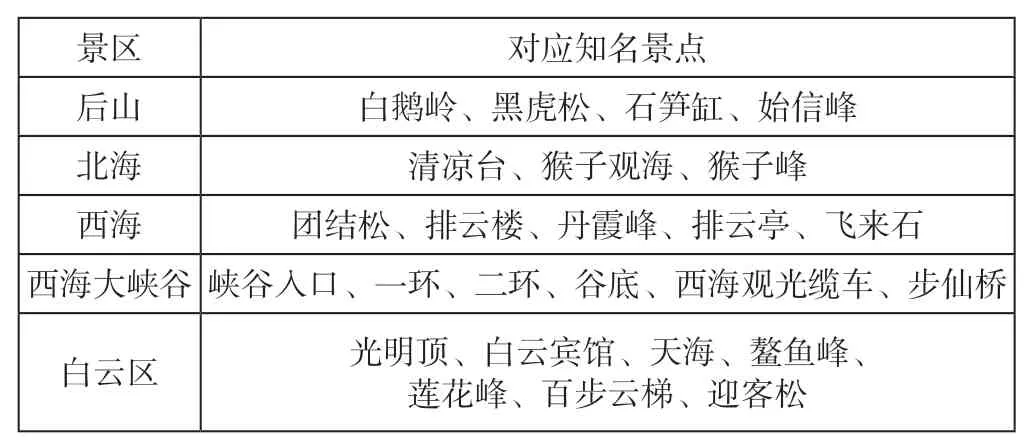

黄山景区有4个出入口,分别是东南入口的云谷寺和索道、西南入口的慈云阁和索道、北大门的太平索道与西大门的网红小火车。景区分为若干个子区域,对应知名景点(见表1)。

表1 黄山景区的子区域与观景点对应关系

(二)研究方法与步骤

本研究旨在全面描绘影响游客路径决策的影响模型,因此采用质性方法,通过对黄山游客一对一访谈的方式,探究其路径决策过程中所有影响因素,然后再根据理论引领进行编码和归纳总结,提炼出完整的路径决策模型。两位研究人员分别从各自的访谈资料中提炼出三级节点,归纳为二级节点,最终形成一级节点;经讨论,最终形成统一的编码规则,规定一级、二级、三级编码的命名、包含的内容,两位研究人员再次对访谈资料重新编码,形成一级、二级、三级节点。

课题组成员于2019年11月1日至5日在黄山风景区进行实地调研和游客访谈,共访谈74位游客,剔除两份雷同的样本,有效访谈72份,获得3万余字的访谈素材。访谈内容包括关于心理地图能力的自我评价和心理地图能力的问题测试,问题测试项如说出当前位置、辨别方向、判断两点间的距离,在地图上描述此次旅程已经完成和将要实施的路径选择;路径规划时参考的外部材料、心理原因和顾虑;具体游览时遇到的寻路问题和解决办法,以及对迷路情况的描述。

三、数据分析

首先,笔者利用NVivo软件分析访谈内容,并结合研究问题梳理出以下指标:规划线路的线路组织、参考材料,影响线路规划的客观因素、主观因素,以及旅途中出现的寻路困难和原因。

(一)规划线路的线路组织、参考材料

1.线路组织

线路组织中,本文首先以上下山的位置和方式、途径的制高点进行编码,试图提炼出山上线路特点。但线路组织呈现时空穿插的线性状态,静态的节点编码无法体现个体的线路特征和走回头路的情况,因此笔者根据景区实际情况画出多条线路,将后山、北海、西海、西海大峡谷、白云区分别以1~6的数字代替,用ES、WS、N、W分别代表东南入口、西南入口、北大门和西大门,一共有31条线路。其中ES-1-3-5-WS(云谷索道-后山-西海-白云区-玉屏索道)这一条线路出现的频率最高,共有14个参考点数,如果将走过这一条线路并去过西海大峡谷的游客加入进来,具体线路为ES-1-3-4-5-WS,共有7个参考点数,将ES-1-3-5-WS与ES-1-3-4-5-WS合并,那么共有21位游客的具体线路为云谷索道进入景区,游览后山、西海、西海大峡谷、白云区,从玉屏索道离开景区。

2.参考材料

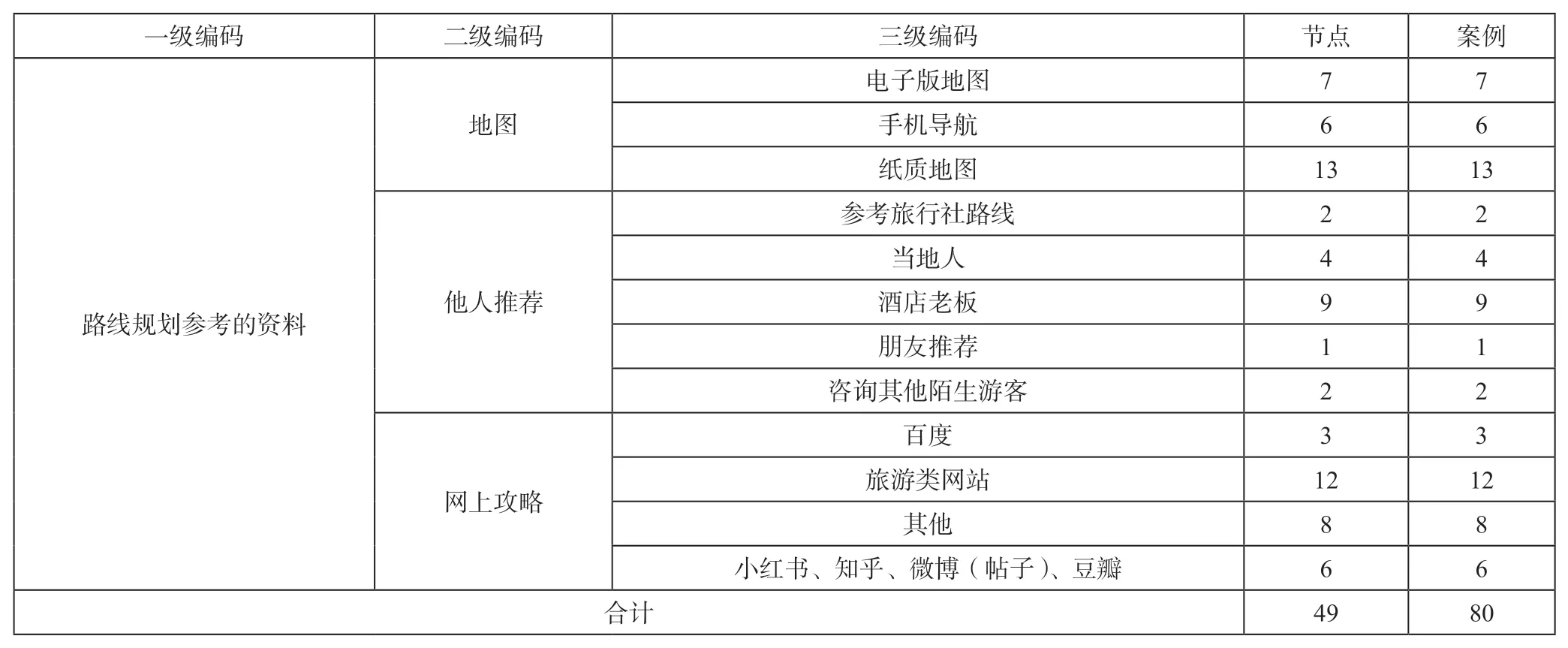

游客在进行路线规划时,一般参考网上攻略和电子地图。网上攻略获取途径较丰富,不限于搜索引擎和传统旅游平台,短视频和直播网站颇受年轻人青睐成为主要的信息渠道,这也是黄山利用抖音平台令观光小火车迅速出圈的原因。但是,信息时代,通过网络提前获取线路信息和规划的游客仅占1/3也着实出人意料。不少游客会听取当地民宿老板或酒店前台的建议,认为当地人更熟悉景点,更有发言权。外部信息的权威性如地图信息、网络攻略等是否是官方版本也被游客看重。在景区实际游览过程中,纸质地图仍是必备导览资料,它们多来自酒店前台或索道站;一部分游客参考手机导航,且手机导航的游客迷路情况较少。黄山这类成熟景点,其周边基站设施相对完善,手机信号较强、景区内部线路信息完备,适合手机导航(见表2)。

(二)影响线路规划的客观因素、主观因素

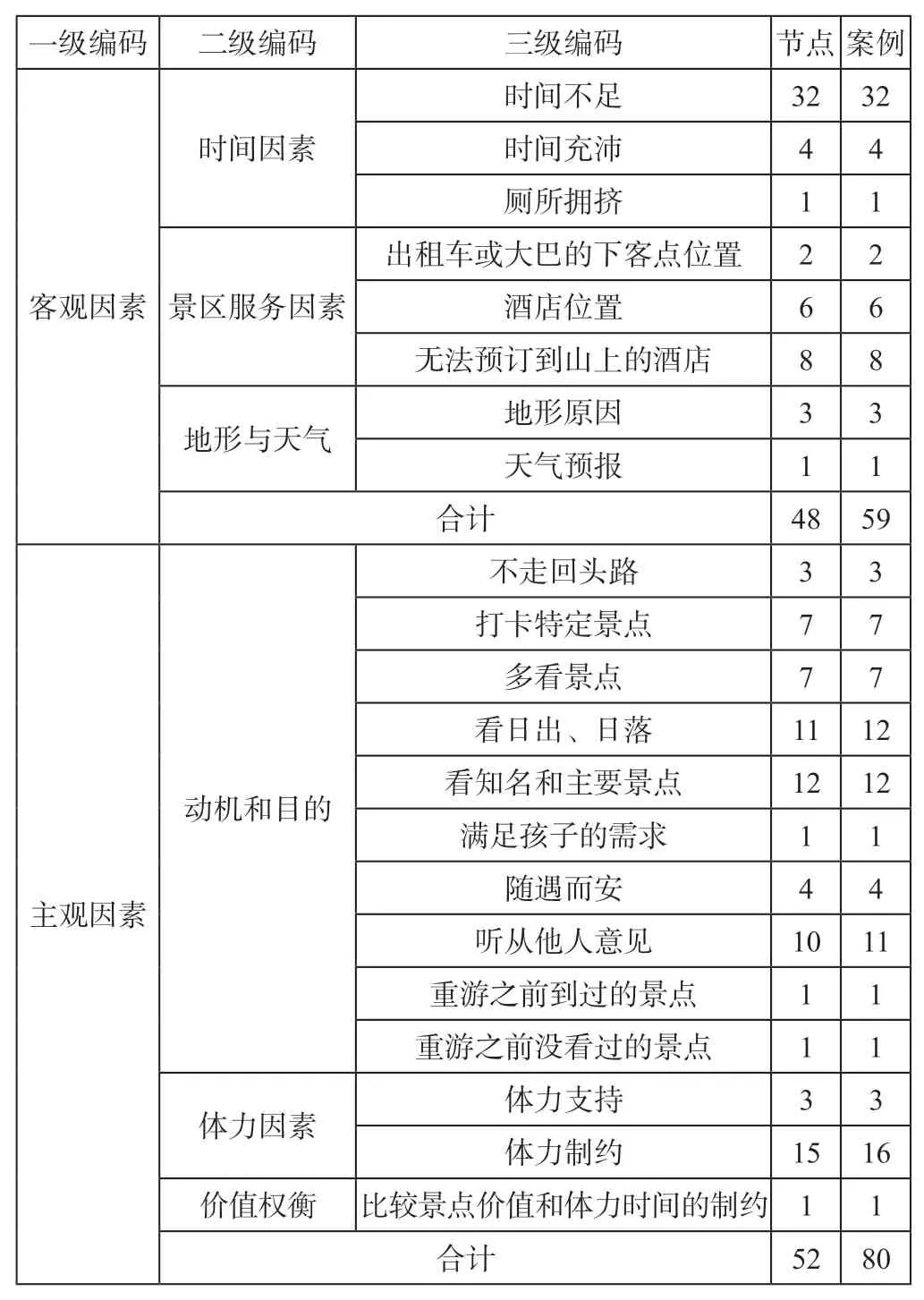

1.客观因素

影响游客寻路决策的外在因素包括时间、酒店位置、天气、地形及景区服务等(见表3)。令课题组吃惊的是,不少游客只安排了一天时间上下黄山,由于时间限制,很多知名景点无法抵达;游客多是从云谷索道上山,直奔光明顶打卡,从百步云梯和迎客松的中轴线下山。其实,并不是所有游客都有贪大求全的心理,在既定时间里看到最有代表性的景点即可,有些游客因为订不到山上的酒店过夜,只得一天往返;酒店位置是游客线路规划最关键的客观因素,课题组甚至遇到自带帐篷上山过夜的年轻人。天气和地形因素也成为一些中老年游客进行线路规划的客观制约条件,他们往往选择较平坦的线路,哪怕去不了最佳观景点。有被访者表示“当地人说,一线天至迎客松的线路前山坡度较陡,上山吃力;后山相对较缓,可以从后山上,前山下。”由于当地景区服务的问题,线路规划出现问题。一位游客提到,出租车司机直接把他拉到了南门慈云阁,使他别无选择,只得在有限的时间里原路上下。另外,有人抱怨厕所排队时间太长,只能临时缩短线路。景区服务水平的高低直接影响游客的游览效率。

表2 线路规划参考资料的二级、三级编码与节点数

2.主观因素

影响路径决策的主观因素包括体力精力、出行目的和价值权衡(见表3)。首先,大家规划路线都有自己的目的,如观赏日出日落、尽可能多地打卡景点等。体力因素直接决定游览速度和行走距离,因此是个人规划线路时的主要考虑因素。不少亲子游家庭,为了照顾老人和孩子的体力,通常选择不走回头路且距离适中的路线。其中,有游客提到决策中的权衡概念,会考量多走一段路程的体力时间付出和景观价值的比较,看是否值得一去。

表3 影响线路规划的主、客观因素编码结构

(三)旅途中出现的寻路困难和原因

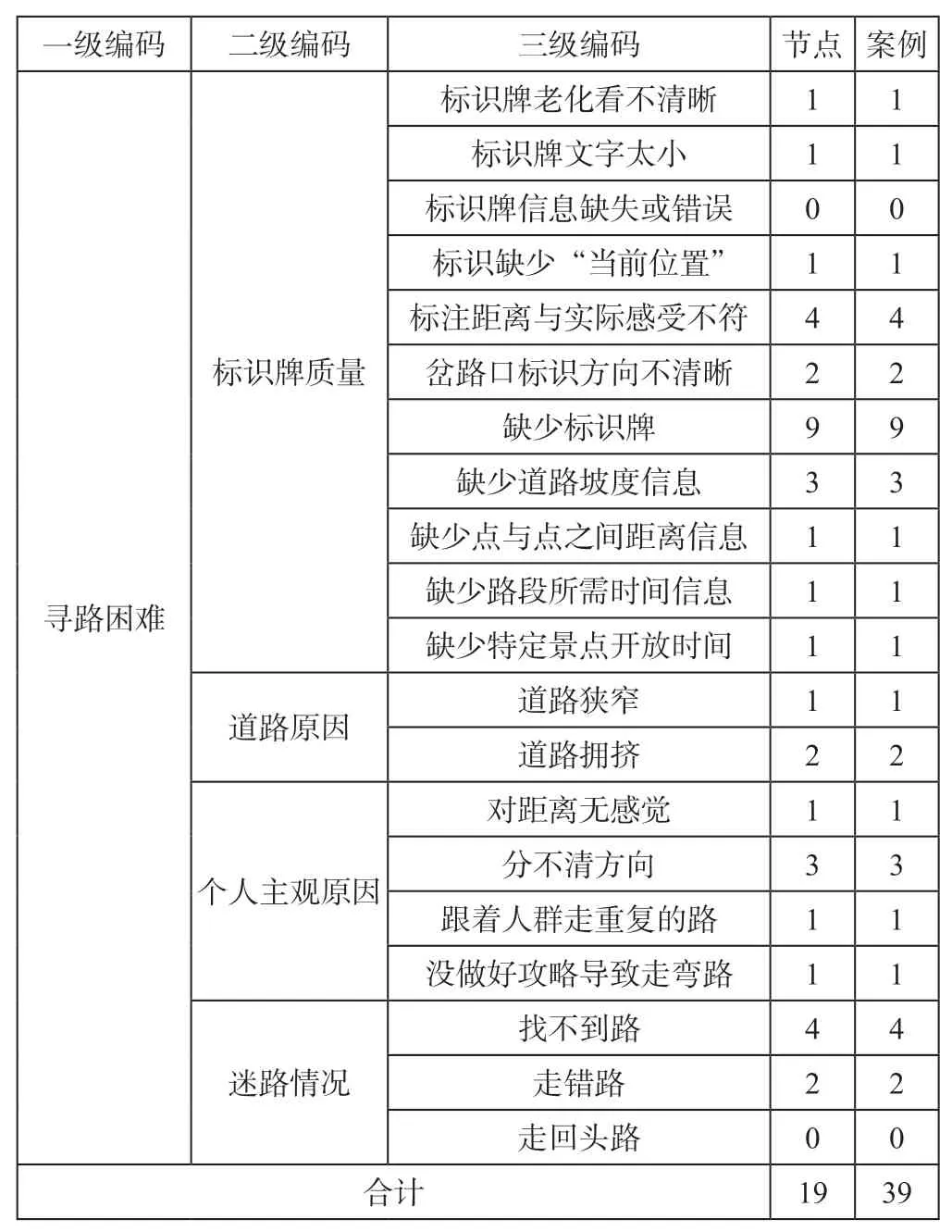

造成寻路困难的原因多为标识牌的质量、标识牌信息错误或缺失、道路、个人问题和迷路(见表4)。首先,黄山的很多标识牌现状堪忧,因为在户外环境下缺少维护,容易出现材质老化、字体脱落等现象,会误导游客。其次,部分景区缺少标志牌,尤其是西海大峡谷,标识方向不清、标注距离与实际感受不同,缺少特定景点的开放时间等,是目前引导系统无法满足游客需求的不足之处。有游客提到“莲花峰四点就关闭了,但我不知道,到了山顶才发现,很扫兴。”一些景点由于季节、天气原因临时关闭,那么如何通过公众号或者实时引导标识牌为游客提供准确的道路信息值得景区管理者反思。其次,也有游客提到由于道路狭窄造成拥挤,无法仔细研究指示牌,只能随波逐流,造成路径选择困难。这与空间整合理论相吻合,即道路条件与路径选择具有直接关系。迷路是寻路困难的结果,标识不清导致游客认为自己走错路。例如,西海大峡谷二环入口的分叉路上的标识有误导,造成游客认为走的那条线路并非自己想走的路。

表4 寻路困难的编码结构

笔者对受访者的心理地图能力、客源地、同行人数、到访次数、逗留天数进行案例分类(见表5),并对各类人群在寻路困难上的差异做了关联分析,按照不同类型案例总数与一级编码下的案例数的比值进行比较。例如,30岁以下的案例共有31,他们遇到的寻路困难参考点数为20,记为20/31。30~65岁的案例共有40,他们遇到的寻路困难参考点数为12,记为12/40。

30岁以下遇到寻路困难的概率约65.0%,30~65岁遇到寻路困难概率为30.0%,相较而言,年龄越大的游客总体上遇到的寻路困难越少。30岁以下游客遇到的寻路困难主要为标识牌原因,其次是个人主观和道路原因,迷路的情况也比30~65岁的游客更多。

心理地图能力好的案例共有20,一般为28,不好为22。心理地图能力好和心理地图能力一般的游客从总的概率看,遇到的寻路困难相差不大;但是心理地图能力差的游客遇到的寻路困难概率较高,为59.0%,由于他们分不清方向(13.6%),所以遇到的寻路困难较多。

比起两人和多人出行的游客,单人游览的游客遇到寻路困难的概率较高,且与标识牌相关的概率为50.0%。与第二次和第三次到访的游客相比,第一次到访黄山的游客遇到寻路困难的概率为51.7%,首先归结为标识牌原因,主要为缺少标识牌;其次为个人主观原因(10.3%)。游览时长为2天的游客遇到寻路苦难的概率最高,为59.3%,且与标识牌原因相关的概率是40.6%,主要是标识牌原因中的“岔路口标识牌不清晰”。游览两天的游客大多会去西海大峡谷,而缺少标识牌或标识不清的情况多出现在该区域(见表5)。

表5 案例分类

另外,访谈中游客提到3个问题影响他们在山岳类景点的线路决策行为。第一,不少游客提出导向标志上需要标明步行的实际路程、大致时间、坡度陡峭程度、是否需要辅助工具,从而根据自己的体力与时间进行规划安排。另外,冬季在特定区域登山是否需要鞋钉,因缺少官方信息或建议,给游客造成困惑。第二,出行目的不同造成的正反两种线路安排,直接导致了核心区域的客流对冲和局部拥挤现象。这在一线天区域问题较为突出,原本只能容一人上下的山道,由于客流方向不同,只能自发地交错行进,具有安全隐患。第三,山区的客流实时引导系统滞后。黄山景区占地面积较大,但真正能为游客使用的区域有限,且局部客流移动速度缓慢,加剧拥堵。因此,笔者建议官方提供小程序,根据天气情况、实时客流动态及时提供路线 信息。

四、结论与建议

本文旨在深化客流调控研究领域第一纬度的内容,挖掘客流分布特征和时空行为的内在形成机制,整合寻路行为、消费者决策行为、空间整合等理论,提出游客的路径决策模型,试图回答时空行为的内在形成机制问题。

研究发现,寻路行为受主观的目的、心理地图能力、体力和价值权衡影响。旅游目的与路线选择直接相关,这与梅伊莱斯(Meijles)等学者的研究结论一致;深度访谈获得的数据与手持式GPS的数据结论相似,说明在此类研究上,定性访谈的传统方法同样适用。同样,与伊斯特(East)等学者的研究相似,一半以上的案例选择了类似路线,只覆盖了景区50%的区域和观赏点,这与景区的结构承载力密切相关。山岳类景区相对封闭,路径选择方案单一,结合多入口客流信息,叠加平均流速,可以预判出主要线路的实时客流分布和方向对冲情况。路径选择中的价值权衡概念有待进一步挖掘,即游客在权衡景点的观赏价值和体力时间付出时的偏好特征。

景区的天气、空间地形、道路条件、时间、标识牌质量和信息缺失、酒店位置是影响线路决策的客观因素。笔者发现导致寻路困难的原因主要有导向标志信息的丰富度、道路的宽度和坡度、导向标志的位置设置、空间实时客流分布的信息反馈。山地类景区的指示牌上应当增加坡度陡缓与否、步行参考时间、行走难易程度、是否需要辅助工具等内容,帮忙游客进行决策。是否能入住山上酒店是决定线路规划的关键因素,建议在气候适宜季节,开辟帐篷露营区域,进行有序管理,是增加山上住宿条件的可行方案。同时,景区可以根据当晚入住山上各酒店人数,预测第二天各个时段山上景点游客高峰期,从而对上山索道进行有序限流,以免造成客流对冲和拥堵。

同时,黄山的导向系统要进行定期维护与升级,导向系统是游客在景区内进行路径规划和寻路的重要依托,可以在有限空间中有效地引导、调控和管理客流,实现客流空间合理分布的工具。游憩区内适当的客流分布和拥挤水平能显著提升游客感知的空间舒适度、提高体验水平,并减少因过度拥挤或通行缓慢造成的安全隐患和环境破坏。同时,导向系统是景区智能化管理的体现。新一轮智慧景区建设对游客行为数据、景区环境响应数据的采集、数据间关系的挖掘、游客行为的预判与引导、相关监测软件的开发调试等提出了更高要求。调查显示,智慧景区经营者急需但难以获取的后台数据和软件服务有游客行为追踪与分析系统、客流监测与智能导向系统、综合信息采集与主动推送、智能车船指挥调度系统、舆情监测分析管理系统、资源环境检测系统、文化遗产数字化保护系统、智能预警系统等。面对复杂的智慧景区管理体系,最棘手的问题是哪些数据需要采集,获得后又如何挖掘,采用怎样的算法达到预期和提高管理效率的目的,提升景区的精细化管理水平和处理应急事件的能力。因此,要充分认识游客流在景区的分布特征、游客移动规律及主客观影响因素,在做出合理预测的前提下提供实时路径推荐和现场标识引导,实现有效的流量控制和分流调节,形成科学的导向系统。

五、研究不足与未来展望

首先,本研究以定性的访谈法提炼分析了影响游客路径决策的主客观因素。下一步需要进行更大样本的定量研究,使检验结果具有普遍性。其次,结合决策模型,进行跨学科研究,依据路径决策模型和景区道路条件,开发算法或预判软件,实现景区导向系统的客流预测,并提前制订应对方案。